追加されているカフェの図書のご案内。

本日付で樹下美術館のホームページ「本」の追加を掲載致しました。

この数年カフェの図書は少しずつ追加されていましたが、ホームページの案内が追いつきませんでした。

本日これまでお知らせしてなかった分37冊全てを掲載いたしました。

数えましたところ現在の図書は102冊です。

どうかホームページの案内をご参考に手にとってみてください。

以下追加分の幾つかをご紹介致します。

主体美術 創立50周年記念誌

主体美術 創立50周年記念誌

発行:主体美術協会 2014年9月2日

樹下美術館の常設展示作家・倉石隆氏らが創立から関わった美術団体「主体美術協会」は

今年満50周年。本誌の〝礎の作家たちを語る〟に倉石氏と樹下美術館収蔵の

作品「琢也」の写真があり、上越市出身で同時代の矢野利隆氏が文を添えている。

富本憲吉の絵手紙

富本憲吉の絵手紙

編者:辻本勇・海藤中吉

発行:(株)二玄社 2007年3月30日

樹下美術館展示の齋藤三郎の偉大な師・人間国宝の陶芸家・富本憲吉は早くから

建築やデザインを学んだ人。その絵手紙の筆は自在で利発さとユーモアに溢れている。

街の中の會津八一 東日本編

街の中の會津八一 東日本編

発行:新潟市會津八一記念館 平成25年10月5日

気むずかしい八一だったが、気に入ると宿や商店などの看板に揮毫した。

味わい深い墨跡と旅先のエピソードが丁寧に記された解説と旅情の一冊。

髙陽草子

髙陽草子

著者:小田嶽夫

発行(株)さ・さ・ら書房 昭和48年12月発行

上越出身の第回芥川賞作家が故郷に於ける幼少からの思い出と見聞を書いた随筆集。

懐かしさと雪国の風土感が漂う好書。題字・坪田譲治、扉・齋藤三郎、挿絵・岩野勇三、

倉石隆、賀川孝ら上越ゆかりの人々が賑やかに参加している。

好きな歌、嫌いな歌

好きな歌、嫌いな歌

著者:團伊玖磨

発行:読売新聞社 昭和52年1月20日

平均、人は何曲くらいの歌を知っているものだろうか、から始まる一冊。

歌は人間の共通の感覚を是認し生きていることを確認する述べられる。「さくら さくら」

「港が見える丘」「ひこうき雲」「真夜中のギター」など60余曲の要所が解説され、

わが小山作之助の「夏は来ぬ」が取り上げられているのも嬉しい。

ボクの満州 漫画家達の敗戦体験

ボクの満州 漫画家達の敗戦体験

著者:赤塚二士夫、ちばてつや ほか

発行:亜紀書房2010年第6刷発行

後に漫画家となる少年達の満州の実体験が各自秀逸な絵とともにリアリティをもって迫る。

どうぞ「本」をお気軽にご覧下さい。

どうぞ「本」をお気軽にご覧下さい。

保育園の健診 恵まれた保育園。

本日雨がちの一日の午後、近くの保育園で秋の健診をした。

感染症の流行はなく心身すこやかだった。

春秋の年二回、ここへくるとおとぎの国へ来たような錯覚に陥る。

1~2才児は小鳥か天使のようであり、年長に近づくにつれ可愛くも頼もしくなる。

早生まれはいずれもあどけなさが残り、私は2月だが3月生まれの長男を思い出した。

外観 外観 厨房との境界ガラス 厨房との境界ガラス 延長保育の持ち物入れ 延長保育の持ち物入れ 室内プール 室内プール 大きなホール 大きなホール |

アプローチのベンチ アプローチのベンチ 可愛い椅子 可愛い椅子 遊具 遊具 広い階段 広い階段 AED AED |

上越市大潟区は人口1万人少々で、

小中学校とも1校ずつ市立保育園は2カ所で、養教育システムはシンプル化されている。

本日の保育園は東西二つの広場と砂場を有し、ゆとり十分の立体的構造は大人でもわくわくする。

中央のホールおよび階段も大変広く、園児は活発に動き回りることが出来る。

毎年6月から使用する室内温水プールを初めて見たが、暖房、シャワー、トイレ、前室、ほかに2基のミニプールなど驚くほどの設備だった。

ここで午前7時からの早朝保育、夕刻7時までの延長保育の取り組みは早かった。

保母さんたちは優しく、張り合い、とは園長さんの言葉。

園内は充実し環境は恵まれている。

すこやかな子育て環境は地域の大切な基盤だ。

お天気とお客様 織部茶碗を選んだ生徒さん デッキの坊やと若いご夫婦。

お天気が良い日にとても暇だったり、雨降りが忙しかったり美術館やカフェのお客様は一様ではありません。

本日は雨降りでしたが、昼のカフェは12人のお客様が次々とホットサンドウイッチの注文をされ、忙しかったそうです。

そんな日に小学生の男子生徒さんがおばあちゃんと一緒に来られ、お抹茶を飲んだと妻から聞きました。

抹茶を飲みたいというので連れてきてもらったそうです。

カフェでは10個の茶碗からお好きなものを選んで頂くようにしていますが、生徒さんが選んだのは以下の茶碗でした。

当茶碗は現代作家の作品ですが、カフェで最も人気の器の一つです。

室町時代の大茶人古田織部はかつて無い斬新な織部様式の器を作り、今もって高い人気を博しています。

無言のうちに人を魅了する器。

それを選んだ生徒さんを頼もしくまた嬉しく思いました。

さて本日は生徒さんでしたが、昨日晴天のデッキには小さな坊やとお母さんを写そうとされる若いご主人の姿がありました。

ご夫婦に座って頂きお借りしたカメラで三人を撮らせていただきました。

90才のご常連から坊やまで、日和を越えて感謝しています。

陶齋の器でお寿司を食べる秋の会、2回目が無事終わりました。

昨日に続いて穏やかな日和、陶齋の器でお寿司を食べる秋の会2回目が無事終わりました。

3組8人さんの満席で、男性がお二人でした。

自己紹介後、秋の味覚に舌鼓をうち話はずんだ充実の食事会。

茶席も和やかで、拙い小生の点前は少々まごつきましたがなんとか無事でした。

廊下の飾り。上に絵、下に手紙の屏風、前に蝋抜きの皿、いずれも陶齋作。

廊下の飾り。上に絵、下に手紙の屏風、前に蝋抜きの皿、いずれも陶齋作。

昭和24年、陶齋の初窯で焼かれた染め付け皿に手まり寿司が盛られていく。

昭和24年、陶齋の初窯で焼かれた染め付け皿に手まり寿司が盛られていく。

和気藹々の時間が流れる。

和気藹々の時間が流れる。

お寿司が2皿のほか、和え物、黒バイの旨煮、子持ち鮎の山椒煮、澄まし汁、小ぶりなウニ・イクラ丼、果物が出ました。

ご参加の皆様、厨房の都寿司さん、感謝しています、誠に有り難うございました。

庭の花はホトトギス、ノコンギク、リュウノウギク、リンドウが盛りになりました。

中学1年生に高祖父・杉田玄作の話をした。

本日午後、地元の上越市立大潟町中学校で一年生を対象に地域の先人を学ぶグル-プ授業があった。

昌平校に学んだ学者で大肝煎・笠原文右衞門、北海道で鮭・鱒のふ化事業を成功させた小池仁郎、そして小生の高祖父・医師杉田玄作が取り上げられた。

玄作は文政元年1818年生まれの蘭学医。開国~明治維新に向かって騒然としていく時代の人だった。

授業では玄作の時代背景を主に吉村昭著小説・「長英逃亡」と当家に残っていた玄作の「上京日記」を資料にした。

※「長英逃亡」には数ページに亘り玄作が取り調べを受けるくだりがあります。

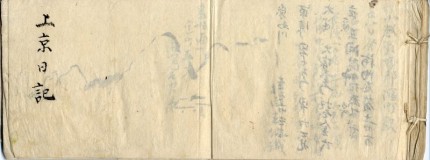

以下は「上京日記」(縦12,5㎝、横30㎝)の一部です。

「上京日記」表紙、縦横12,5×30,0㎝で25ページ。主に金沢から京都滞在まで書かれている。

「上京日記」表紙、縦横12,5×30,0㎝で25ページ。主に金沢から京都滞在まで書かれている。

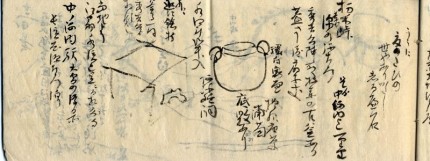

福井県今庄から栃の木峠越えの日。

福井県今庄から栃の木峠越えの日。

秀吉が陣中に持ち込んだという茶釜と出会い、寸法、状態、文様などを細かに書いている。

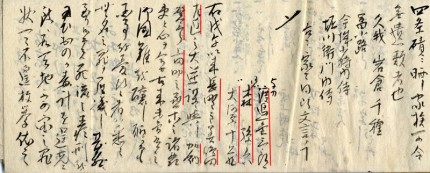

以下に京都滞在中に起こった石部宿の天誅事件(文久2年1862年9月23日発生)が記されている。 京都粟田口(あわたぐち)刑場に晒された三つの生首の素性が中央赤線(私がコピー後に引きました)に記されている。

京都粟田口(あわたぐち)刑場に晒された三つの生首の素性が中央赤線(私がコピー後に引きました)に記されている。

殺された三人は京都から江戸へ向かった渡辺某ら京都の与力や同心で、追っていた志士に石部宿で暗殺された。

安政の大獄が引き金であり、左方赤線の長野某ら三人も大獄を断行した井伊直弼の腹心として天誅に遭っている。

※滞在終盤の夜、数人と共に祇園で妓十蝶、小菊らと歌舞を見た、とありほっとさせられる。

最終ページは多種の薬、紙類、土産の巾着などを買い出納を記し、送付の荷造りをしたことが書かれていた。、

長く家にあった日記はざっと見、途中の風景や信長公廟の図などに目が行くばかり。

文字も読めずのどかな旅日記だと思っていた。

このたびのことで急遽文書(もんじょ)に精通した古老に読んで頂いた。

道中の俳句や病人の診察までは良かったが、後段に突然京都の騒乱が記されていてびっくりした。

蘭学医の玄作は開国論者だったと考えられ、蛮社の獄(1839年)で入牢6年後に脱獄した医師高野長英の6年に及ぶ逃亡に際し、

幇助の嫌疑で江戸奉行所の使者に厳しい調べを受けている。

また信州の温泉場で薩長の動きや佐久間象山の暗殺などの情報を得て地元へ報告していた。

昔の人はよく歩き、日記などから玄作もよく歩いた人だろうと想像される。

歩いて得た知識や情報は貴重だったに違いない。

生徒さんたちに江戸時代に書かれ、コヨリで閉じたふわふわの日記に触って貰い、

小山作之助の母が玄作の娘だったことなどにも触れ、拙い話だったが真剣に聞いて頂いた。

開府400年の高田へ時間旅行 高田の値打ち。

本日午後の休診日、気がかりな人を午前に往診して午後少々の用事の後高田へ行った。

今年高田は開府400年に当たり多くの行事が進行している。

午後上越総合博物館で開催中の記念特別展「越後の都高田と徳川家康の血族」を見た。

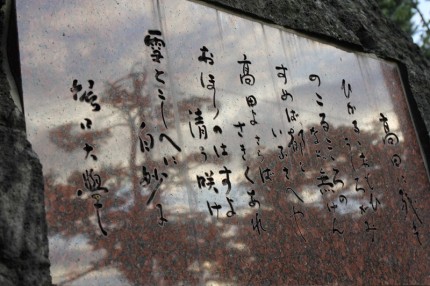

その後日射し傾くころ堀口大學の文学碑「高田に残す」をみて、

高田公園内で岩野勇三のブロンズ10体をみた。

まだ陽が残っていて、長く懸案だった天崇寺で「高田姫と亀姫(寧子様 宝珠院)」の墓所を見た。

特別展図録 発行:上越市・上越市教育委員会 2014年10月4日

特別展図録 発行:上越市・上越市教育委員会 2014年10月4日

豊富な写真と解説の119ページは労作で2000円。

展示で重文の「唐物肩衝茶入 銘初花」のあっさり感は意外だった。

一方貞松院所蔵・古九谷鉢は実に見事であり、天崇寺所蔵の「持蓮華」の仏のあはれを興味深く見た。

美しい堀口大學の詩碑「高田に残す」

美しい堀口大學の詩碑「高田に残す」

樹下美術館の常設展示陶芸家・齋藤三郎も碑建立世話人の一人。

高田公園内の岩野勇三ブロンズコーナー。

高田公園内の岩野勇三ブロンズコーナー。

台風の後であるが、園内でここが一番よく手入れされ、落ち着いているように見受けられる。

ブロンズコーナーの「おまんた」

ブロンズコーナーの「おまんた」

小田嶽夫の「高陽草子」によく似た岩野氏のカットがある。

寺町天崇寺にある高田姫とその息女で初代高松宮妃となった亀姫(寧子妃)の墓がある貴重な廟所。

寺町天崇寺にある高田姫とその息女で初代高松宮妃となった亀姫(寧子妃)の墓がある貴重な廟所。

特に亀姫(寧子妃 宝珠院)の墓は地方に於ける宮家御陵として極めて貴重なようだ。

(明治後期であろうか、墓跡再発見と公表についてやはり小田嶽夫「高陽草子」に詳しい。

午後の高田巡りはほんのちょっぴりで、足早な秋の陽と競争だった。

町で人を惹きつけるのはやはり「歴史」と「清々しい場所」ではないだろうか。

いつもながら、高田の町の風情は中心部でなく、本町通り両端に位置する古い地区の景観に旅情を感じる。

公園とそこの桜と蓮の値打ちは言うまでも無く、

あとは長く言われている事だが、何処で茶を飲み何を土産に買うかが宿題かもしれない。

高田は金満でない美しい町の魅力を秘めていると思う。

消えた台風 秋ばらは昭和美人のイメージ。

西日本に大きな水害をもたらした台風19号。当地新潟県上越地方の沿岸はさほど被害もなく済んだ。

台風は急に勢力を弱めたのか風雨は過酷なものではなく助かった。

秋のバラはどこか懐かしく、思いを秘めるようであり、小ぶりで品良く、しゃんとしている。

年のせいでしょう、田中絹代、八千草薫、乙羽信子さんらのイメージが浮かびます。

(昨年も似たようなことを書いたかもしれません)

先輩ご夫婦と食事。

昨夜高校の先輩ご夫婦と某所で食事をした後、お宅へ伺った。

奥様のお父さんが私の高祖父・杉田玄作の江戸時代の上京日記と小山作之助が曾祖父杉田貞蔵にあてた新年の挨拶状を読んでくださり、それが昨晩届いた。

古い書き物お好きなお父様は91才でお元気。

本や書状が届くとすぐ読み始めるほど読書がお好きということで、本当に貴重な方だ。

お礼に小田嶽夫の「高陽草子」をお届けして頂くよう携行した。

お宅で頂いた風趣の葡萄、日本のワイン葡萄の父 川上善兵衛の労作、マスカットベリーA。

お宅で頂いた風趣の葡萄、日本のワイン葡萄の父 川上善兵衛の労作、マスカットベリーA。

朝の連ドラにちなんだ美味しいウイスキーを頂いた。

朝の連ドラにちなんだ美味しいウイスキーを頂いた。

17竹鶴、21響、、、さして飲めない私も夢中になった。

食後の口に馴染む食べ物と麗しい二種のウイスキーは美味しかった。

読んで頂いた古い書き付けは後に掲載したいと思います。

SPレコードコンサートのお申し込みは現在42人様になりました。

SPレコードコンサートのお申し込みは現在42人様になりました。

あと20席ほどは大丈夫だと思いますのでどうぞお申し込み下さい。

えちご・くびき野ウルトラマラソン。

人と会う用事が多かった連休中日、もう昨日になりましたが「えちご・くびき野ウルトラマラソン」があった。

超人たちの姿が胸打つので前回に続いてまず昼過ぎの上下浜へ行った。

仕事場から通りへ出ると既に一番ランナーは行ってしまったという。

近くの大潟関門は92キロ地点にある。

上下浜はそれよりさらに1,5キロほど先だ。

なかなか次のランナーが現れない。

スタートで大混雑するマラソンで、90キロも走るとこれほどばらけるのか、不思議な気がする。

12:38に4番のランナー。

12:38に4番のランナー。

10数人を見送ったが、一人、一人離れてやってきて、孤独に見える。

皆ふくらはぎの筋肉が非常に発達し、ひどく辛そうな人がいないのも超人的だった。

17;49土底浜の国道で信号待ちのランナー。

17;49土底浜の国道で信号待ちのランナー。

もう12時間20分も頑張っている。

この時間帯の選手も超人に見えてジーンとさせられる。

遅くなってあわてて書いていますが、大会が無事であったこと、一人でも多くの方のゴールを祈っています(10月5日午前0;35記載)。

連休初日 「はくたか」を撮りにきた東京と埼玉の若者。

トンネルの多いほくほく線は、くびき駅を出て直江津方面に向かうと一気に見晴らしがよくなる。

多くは高架線だが、くびき駅からしばらく盛土の部分がある。

稲田の黄金が終わり、いまススキが風情を漂わせている。

本日午後、そこへ行くと、くびき駅方面から線路沿いの農道を若者が歩いてきた。

あどけない顔は中高生だろうか、大きなリュックを背にカメラを下げ三脚を抱えている。

青空の「はくたか」を勇ましく撮ります、と言って先へテクテク歩いて行った。

すると今度は大学生か、メガネが似合う若者がやって来てここから撮りたいという。

たかだか数年という私と違って、長くはくたかを撮っているらしい。

失礼ですが、このような地方に時速160キロも出す特急が走るのは奇跡です、と目を輝かせた。

ちなみに午前中、六日町の坂戸山(650メートル近くあるらしい)から撮ったという写真をモニターで見せてくれた。

北越急行のカレンダーに良い写真があり、その撮影ポイントが分かったので撮ってきたという。

モニターには、水田地帯を横切る真っ白な「はくたか」が航空写真のように美しく収まっていた。

ススキも良く似合うほくほく線くびき駅付近盛り土の「はくたか」。

ススキも良く似合うほくほく線くびき駅付近盛り土の「はくたか」。

上下二本の特急が行くとさっきの若者が戻って来た。

これからくびき駅から富山に向かい、夕焼けを撮って一泊、明日は金沢に行きます、と言って去った。

「よく歩きますね」と傍らの青年に言うと、

「私もそうですが、撮り鉄たちはみなよく歩きますよ」と言った。

時間が来たので先に失礼したが、

夕焼けの「はくたか」を撮り、自分も金沢に向かうということだった。

若者達はこんな風に身支度を整え時刻表を携えて、遠くからここへ来ていたんだ。

しかも彼らは概して一人で動いている印象があった。

一人は東京から、一人は埼玉からと言った。

ああなんていい青春だろう、旅情満点ではないか、嬉しい帰路だった。

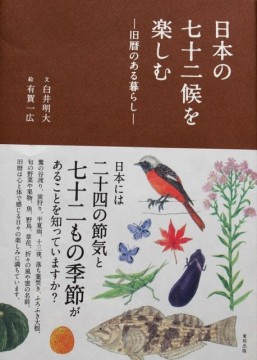

本「日本の七十二候を楽しむ ―旧歴のある暮らし―」 菊枕。

樹下美術館のカフェに本が置かれています。

当初の10冊ほどから現在70冊くらいになりました。

最近追加した本の一つに「日本の七十二候を楽しむ ―旧歴のある暮らし―」があります。

立春から大寒までの二十四節季をさらに三分した七十二候は何ともこまやかでした。

「日本の七十二候を楽しむ ―旧歴のある暮らし―」

「日本の七十二候を楽しむ ―旧歴のある暮らし―」

東邦出版・初版第1刷2012年3月2日。

樹下美術館の本は、そのわずか7ヶ月後の2012年10月17日で第7版第4刷。

人気の高さが覗えました。

当本によりますと丁度今は二十四節季の寒露(10月8日ころから始まる)に当たり、

10月13日~17日ころまでの七十二候は「菊花開く」になるそうです。

この時期の言葉として「菊枕」が掲げられていました。

旧歴9月9日重陽(ちょうよう)の節句(新暦10月2日)に菊の花を摘み、

それを乾かし、詰めて枕を作る候というわけです。

この菊香漂う枕をして寝ると恋する人が夢に現れると言い、女性が男性に贈ったということでした。

先日の皆既月蝕の夜、家のガラス戸に居たカマキリ。

先日の皆既月蝕の夜、家のガラス戸に居たカマキリ。

やはりお腹がおおきく、このようなカマキリは今年三度目です。

「菊花開く」の次の七十二候は「蟋蟀(キリギリス)戸に在り」で、10月18日~22日ころと書かれていました。

虫たちが明るさや暖かさに惹かれて人家にこっそり近づく候、ともいわれるようです。

コオロギの声も近くになるでしょうし、月食の晩の身重のカマキリにもそのような雰囲気がありました。

身辺の自然に対する昔の人々の敏感な詩情には正直驚かされます。

皆既月食 命にささやきかける満月。

今夜は初めてちゃんと眺めそして写真を写した皆既月食。

下方からぼんやりと欠けていき、上方で細くなると様相は一変した。

皆既月食とは常にこうなるのだろうか、それは異様な満月だった。

赤い丸みは夜空に浮かぶ巨大なイクラのようであり、

半透明な赤味と影模様は何かの受精卵のごとき印象だ。

太陽が命を育むのであれば、月は命の影か隠れた象徴なのだろう。

あなたは生き物なのです、と時間を掛けて訴えていたように思われた。

良く晴れたことが一番の幸いでした。

陶齋の食器と陶芸 花のエッセンス。

前回の末尾に「良い食器を作る人は良い陶芸家」とつぶやきました。

本日は若干その説明を試みます。

さて食器を作ることにはおよそ以下の美点があります。

①概して小型で安価→多くの人が親しめる(そもそも芸術工芸の大切な点)。

②日常的に手に取り口を付ける→作品への濃厚な親しみ。

③威張らない作風→食べ物を活かし自らも生きる、草花のエッセンスに似る。

④用と美→使い勝手とデザイン性のバランスの配慮。

⑤急須における手間と技術力→胴、口、フタ、握り手、注ぎ口、穴の六つのパート形成と合成の技術。

以下は陶齋の食器のごく一部です。

氏は非常に多くの食器をつくり、急須も厭いませんでした。

作った湯呑みに至っては何万個のレベルではないかと言われています。

小さな食器にも常に心込められました。

梅文の中皿 梅文の中皿 染付(そめつけ)湯飲み各種 染付(そめつけ)湯飲み各種 染付椿文の扇皿 染付椿文の扇皿 白磁、白釉、鉄絵、染附などの急須 白磁、白釉、鉄絵、染附などの急須 |

秋草文の徳利と盃各種 秋草文の徳利と盃各種 辰砂(しんしゃ・左)と鉄絵の湯飲み 辰砂(しんしゃ・左)と鉄絵の湯飲み 辰砂のカップ&ソーサー 辰砂のカップ&ソーサー 白磁急須と茶托 白磁急須と茶托 |

以下は陶齋の比較的大きなざくろの壺と芍薬の鉢です。

陶齋の大きな作品には食器と通底する上品な親しさが現れていて、

モチーフの背後には大自然の麗しさが漂います。

陶芸は描こうが描くまいが土と炎の芸術。

良い作品は確固たる感覚と技術のもと、天然宇宙の美と巧みへ誘うにちがいありません。

それらは上品で、エッセンスは意外にも身近な食器にあるのではと思うのです。

陶齋の器でお寿司を食べる秋の会その1 良い食器を作る人は。

やや寒い雨の昼、陶齋の器でお寿司を食べる秋の会が、予定通り3組7名様が参加され終了しました。

お寿司を始め碗物、和え物、吸い物、デザートなど季節感満点のお料理でした。

大変和やかな会になりました。

お客様、調理場の都寿司さん、そして陶齋の器のお陰と有り難く思っています。

陶齋作品として秋草の徳利、鉄絵の皿、染め付けの小碗が出ています。

陶齋作品として秋草の徳利、鉄絵の皿、染め付けの小碗が出ています。

子持ち鮎の甘露煮、栗巾着、ばい貝の旨煮、柿窯盛り、はんぺんと青ネギのお吸い物などがまず運ばれました。

陶齋の器は「威張らない」「人を和ます」「品良く鼻につかない」ことなどが決定的です。

言い換えれば「草花の魅力と同じ」と言っても過言ではないでしょう。

あるいはご自身が「花のような人」だったのかもしれません。

多くのファンや文化人たちに広く愛されたのもうなずけます。

都寿司さんの腕が一段と上がったようです。

都寿司さんの腕が一段と上がったようです。

何度も出ましたが、陶齋の染め付け扇皿に。

本日炭が入る前の手前座。右下の水指(みずさし)はやや晩年の「色絵秋草文水指」

本日炭が入る前の手前座。右下の水指(みずさし)はやや晩年の「色絵秋草文水指」

食事のあと場所を移してお抹茶を頂きました。

ご異論はあろうかと思いますが、

樹下美術館を始めてから私は以下のことを心でつぶやくようになりました。

「良い食器を作る人は良い陶芸家」

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月