長野から再びお客様 入院の種々(くさぐさ)。

【長野県からのお客様】

去る18日、長野市から団体で来館された男性が、今度は奥様連れで本日再び来られたと聞いた。樹下美術館が気に入ったからということ、何と有り難いことかと喜びました。

本日お客様の話で、先日の皆さまの熱心な鑑賞態度はどこへ行っても同じと、伺った妻の言葉。さすが勉強熱心な長野県人だと感心しました。どうか季節が変わりましたなら又お寄りください、お待ちしています。

【二泊三日入院のわけ】

さて前年発症した心筋梗塞による入院は夜間の救急搬送だった。当直医の応急処置と診断後、冠動脈拡張術のため循環器内科医師とスタッフが招集され、深夜に掛けておよそ3時間カテーテルによる造影検査と処置が行われた。

慌ただしく動く皆さんに囲まれながら、当の私は不整と微弱で必死の心臓をよそに終始ぼんやりしたまま身を投げだしていた。

そして今回1年2ヶ月通院の後、10月19日午前、予約通り受付と循環器内科外来で手続きし、9時半に病室に入った。付き添った妻が帰ると直ぐに病衣に着替え点滴が始まった。

この度は検査前後の一日半、生理的食塩水(生食)を主とした持続点滴を受ける。私のように元来腎臓に一定の問題がある人間が負担が大きい造影検査をするには、臓器への負担が無い生食を投与し続けて造影剤による負荷を薄め軽減を図らなければならない。

外来で、あるいはせいぜい一泊入院で済む検査を二泊三日かけて行うのは、腎保護を考えてのことだった。

とても若い看護師が射した点滴部位。

とても若い看護師が射した点滴部位。

これだけで前後6本の持続点滴が受けられた。

三本目から連結になった点滴。

三本目から連結になった点滴。

【岡倉天心の本】

持参した「茶の本」(The Book of Tea)。

持参した「茶の本」(The Book of Tea)。

岡倉天心著 立木智子訳 平成6年淡交社発行。

明治39年英文による著作は欧米で販売され反響を呼び、

以来多くの訳本も出版されている。

原著を読んだことも見たことも無いが、この本から明治時代にあって、岡倉天心の英語力と深く膨大な教養に驚かされる。アメリカ留学歴がある天心の欧米人への訴え方は洗練されていて、いま我が国で日本文化と固有の美をこれほど上手く伝えられる人がいるだろうか、と考えさせられた。

訳者の言及にあったが、明治の文化人たちの教養は凄まじいものがある。このことは時々お会いする二代陶齋・齋藤尚明氏もよく指摘される。

このたび、これまで途中で投げ出していた本を点滴しながら二回読むことができた。

昭和62年から下手の横好きのまま続く私の茶。何らかの形でずっと続けていたいと痛切に思い、そのためにも我が心臓と腎臓にはもう少しのあいだ頑張ってもらいたいと心の底から願った。さらに天心の晩年の山荘であり終焉の地でもある妙高市赤倉に建立されている岡倉天心六角堂へ、是非とも行かなければならないとも。

本日は時間がきましたのでここで終了させてください。

後日この続き【働く病院スタッフ】、【点滴をしたまま衣服を着替える】、【寝不足の原因】、【検査と結果】などを書いてみるつもりです。

無事終わった冠動脈造影検査。

一昨日19日午前中に上越総合病院に入院、翌20日に冠動脈脈造影検査を行い一泊して本日午前に無事退院した。

昨年7月夜心筋梗塞を発症して救急搬送され13日間入院治療を行い、その後定期的に通院。この度の入院は治療成績を評価し今後の方針を決めるのが目的だった。

結果、設置された2本のステントは望ましい形で働き、これまで経過観察した狭窄部は十分な数値まで機能回復していた。

腎機能に問題があるため最も危惧された造影剤による腎への影響は、検査後最小限度に留まり、今後通院の必要はないでしょう、と主治医から伝えられた。

短い入院でしたが主治医先生はじめ担当看護師およびスタッフの皆さまには大変お世話になり感謝に堪えません。

本日は結果の報告をさせて頂き、当院の患者さんや施設関係の方々、周囲の皆さまにお掛けしたご心配やご迷惑をお詫びし、明日からまた元気に生活と仕事に向かえることをお伝えさせて頂きました。

この先、入院中のことなどを少し記載してみるつもりです。

長野県からバスが来た。

本日午後、長野市芹田公民館の絵画サークル15名様がバスで来館された。

小林古径記念美術館の後当館を訪問された。

展示室の皆さま。

展示室の皆さま。

とても熱心に観て頂き感謝しています。

カフェでは蓄音機を聴きたいと仰り、小畑実唄「高原の駅よさようなら」と雪村いづみ唄「ブルー・カナリー」をお掛けした。とても珍しがられ、喜んでいただいた。

私のあこがれ長野県からのご来館。皆さま本当に有り難うございました。

別所温泉に行ってみたいと思っています。

年とともにまとまってくる。

年取って老けてる若く見えるは、ひごろよく話題になる。

体のことでは姿勢やシワそして表情などが相当し、身なりや趣味、活動が印象を左右するのかもしれない。

過日ある女性の生年月日を見ると昭和11年生まれとあった。

普段あまり話をしない静かなその人を、私より二つ三つ上かなと思っていたので八つと分かり、お若く見えますね、と言った。

すると、「そうですか、私みったくなしだけど、丈夫で入院したこともないんです。わーっ本当ですか、みったくなしは本当だから仕方ないけど、親に感謝しています」とたて続けに仰った。

みったくなしは、当地の方言で美しくない、醜い、という意味。普段寡黙な人が自分の容貌、健康、親への感謝を一気に話をされたので少々驚き、嬉しくもあった。

私自身もそうだが、年を取るに従い、あれこれ考えていた自他のことに段々とこだわりが無くなり、何となくそれらが単純化されてくるのを感じていた。

この方も悲喜色々あったかもしれないが 先のように少なくとも自分について、見方がまとまってきたのかなと、ふと思った。

まとまりは割り切りといった意味でもありましょう。

健診のこどもたちと受け持ち。

過日のこと近隣の保育園で秋の健康診断があった。45年以上携わっているが園児達は昔も今も変わらずにあどけなく可愛い。

昔は鼻たれさんやひどいアトピーのお子さん、胸部に喘息音が聴こえる園児がいたのに、昨今まずそのような児を診ることはなくなった。

過日の健診で正常な呼吸音と異なるかすかな副雑音のお子さんが一人いた。傍らの園長に告げると、RSウイルスが治癒し登園してきたお子さんだという。

登園は掛かりつけ専門医の判断だと思われるが、冬に向かって増える低年齢ターゲットの本感染症は今後いっそう油断できない。

昨日16時半すぎの空。

昨日16時半すぎの空。

集団で行う健診における保母さんのこどもたちに対する態度で気になることがたまにある。

当然のことながらこどもたちは程度の差はあれ、健診中におしゃべりやいたずらをし、時には走り回る。そして状況はクラスや年令により異なる。

現場では園長がそばに付いて記録し、担任の保母さんが子の名を告げながら衣服を持ち上げ、聴診などを行う。

かってあるとき、こどもたちの列がまとまらず走り回る子が沢山いて、保母さんは次の番の子を追いかけるのに忙しく、なかなか介添えが出来なかった。

一方その日あるクラスの保母さんは、左手で先頭の児のシャツを持ち上げ、間に一人を挟み、右手を伸ばし三人目の子の肩を抱え、これを繰り返し全体を円滑に進めた。同じ日のこの差は何だったのだろう。

園長さんに訊くと、経験ですねと言った。前者の保母さんは新人で、後者は若く見えるが20年の人と聞いた。

なるほど。

それにしても20年の保母さんの手際が鮮やか過ぎて、誰にでも出来るものなのか。普段の意識や情熱もあるのでは、と思った。

以前小学校健診で、騒がしいクラスの担任は始終「黙って!」「静かに!」を連発した。一見熱心そうに見えたが、そもそも良い先生のクラスがこんなに騒がしいものだろうか.。先生の声の方がよほどうるさかった。

ある時の担任が「お医者さんの聴診器の音が良く聴こえるように、みんなで静かにしましょう」と予め言い、全体が穏やかだったことが思い出される。

その昔、わずか数人の子どもがクラス全体をひどく荒らし、それが学校全体に影響する時代があった。その頃の担任は大変だった。

同じ日17時閉館間際の別の方角。

同じ日17時閉館間際の別の方角。

秋空のフェリーチェ。

風はあったが空青く晴れた午後、美術館にお洒落な自転車が二台あった。

裏のベンチで自転車のお客様が休まれています、とスタッフの言葉。どんな方だろうと、お会いしに行ってみた。

鉄テーブルでお茶をされていたのはトラットリア ラ・ペントラッチャ上越ほか新潟市、東京都、川崎市でクオルス・トラットリアとしてイタリアンを展開されている高波氏とお友達の設計家。

ヨーロッパの庭みたいですと仰るお二人。

ヨーロッパの庭みたいですと仰るお二人。

普段とがらり変わってサイクルジャージ。

お忙しい方がこうして寄って下さるのは嬉しい。

傍らのトクサに赤トンボが羽根を休めている。

傍らのトクサに赤トンボが羽根を休めている。

スタッフと妻は来年に向けハーブやレモンの木を植えていた。

ドメニコ・モドゥーニョ「ボラ―レ」。

真っ青な空を飛ぶ思いを歌っている。

学生時代のラジオからいつも流れていた「ボラ―レ(ヴォラーレ)」。秋空の下自転車で来館されたお二人の様子はイタリア語でフェリーチェ(幸福)というのですね。

ほぼ何も出来ずストレスの日曜日。

曇り空が夕方にシトシトと雨になった日曜日。

せっかくちゃんと起きたので午前から初めた懸案の名刺作りに取りかかった。妻の分は順調にいったが、私の分はミスとパソコンの不具合で中々上手く行かず、時間を浪費するだけの日になった。

名刺のあたま書き「樹下美術館」を緑色で半円に湾曲するレイアウトにし、なんとか上品に出来たものを、プリントの段階でミスした。

A4サイズの専用紙に10枚の名刺が一度に刷れる行程で、表8枚(80枚)を刷った後、裏面を刷る前に何を思ったか1列ずつ(5枚ずつ)にバラしてしまった。

用いているソフトは4枚5列も一枚ずつのバラ印刷にも対応しない。仕方がないのでワードで作ってみたが肝心の見出しの文字列の湾曲の並びが上手く出来ない。

仕方がないので10枚シートの一枚を刷れるようにして、バラした用紙をセットし裏面の印刷を試みると「用紙が詰まっています」の表示が出てすぐに止まる。名刺サイズOKなはずなのに、、、。

つかえた用紙を取り除こうとカバーをあけるが何も見えず、「カバーが開いています」の表示に変わる。裏側のカバーもはずしてみたり、細いとげ抜きで用紙らしいもの(用紙ではなかったのだが)を「取ろう」としたが全て「徒労」だった。

妻の分70枚はちゃんと刷れたが、私のにあれこれに貴重な時間を費やしてしまった。今後のことも考え「ビジネスプリンターに買い換えよう」と決めて終わりにした。

以下今夕の椿「西王母」

玄関左のベンチ脇に沢山蕾をつけて咲いている。

玄関左のベンチ脇に沢山蕾をつけて咲いている。

この花を油彩で描いているので困った時は観に来よう。

北の庭ブットレアのそばで咲いている紅白のフジバカマ。

北の庭ブットレアのそばで咲いている紅白のフジバカマ。

見えていませんが、秋の蝶を呼ぶつもりもあります。

植えて3年目、随分増えてくれました。

本日「えちご・くびき野100キロマラソン」があった。

17時少々。潟町の仕事場付近のランナー。

17時少々。潟町の仕事場付近のランナー。

残り約5キロ,。よくもまあ95キロも走ってきたもんだ。

このあたりはどんな人にも感動する

夕食のうなぎの卵とじはゴボウが入っている。

夕食のうなぎの卵とじはゴボウが入っている。

美味しそうだったが名刺のストレスが胃に残り、

結局手を付けられず妻には悪いことをした。

年取って何かあればほぼ全て「生まれつきか、年のせい」。自分のことがもたつくようになり、他の人とのことが以前のようにすんなり行きにくくなってきた。多方面に失礼を生じており、誠に申し分けなく思っています。

慌てて冬支度をした日。

昨夜半からの寒さは異常だった。

しかるに外へ出るとさほどでもなく、セーターを後悔した。外の気温がかなり上がっていた一方室内は冷えたままだったらしい。

午後1時半に美術館で柿をもいだ。

午後1時半に美術館で柿をもいだ。

獲るのが3回目となりさらに甘くなっている。

8名のお客様に美味しいと言って頂いた。

あと10日もすれば連山は初冠雪の時期になる。例年どんな冬になるのか想像出来ない。渡り鳥の写真が撮れるなど冬らしい良い事があるのを心から期待している。

週末の種々(くさぐさ)。

用事を含めほぼ家で過ごした週末。ブログを書く時間が無くなり本日になりましたので以下お願い致します。

一昨日土曜日のブラタモリは下北半島だった。

下北のエンディング場面のタモリと野口さん(NHKの放送画面から)。

下北のエンディング場面のタモリと野口さん(NHKの放送画面から)。

驚いたのはアシスタントの野口葵衣アナウンサー。

浜辺の海藻の名と、ある神社の社殿の材木の名について、なんでも知っているタモリが答に窮する場面があった。すると海藻では「布海苔(ふのり)」、木材は「ヒバ」と何気ない風に野口さんが正解したのだ。

布海苔について、私新潟出身ですから、へぎそばの繋ぎで知っていました、という。1本取られるだけでも珍しいタモリが2本とは、一瞬時間が止まったような場面だった。それにしても何故ヒバが出たのか、野口さんの天然?ぶりは今後も注目ではないだろうか。

日曜日は午前午後の4時間ほど椿の絵を描いた。

油絵に慣れていないので当初教則本やYouTubeの油絵を見て薄描きの後、これまで苦労しながら厚塗りを試みていた。不慣れな作業のため難しい葉の部分の収拾が付かない。そこで本日、水彩に準じてハイライト部分(光が当たる白っぽい部分)を残しながら彩色をかさねるべく、白を多く混ぜて葉全体を薄く均一に塗りつぶした。

まだブルーが足りないが出来れば葉はこのようにしたい。

まだブルーが足りないが出来れば葉はこのようにしたい。

面倒な葉が終われば花を描き込む予定。

(植物画で最も苦労するのは葉です)

そこで

例えばこの一枚。

例えばこの一枚。

このまま進めると、葉の荒い濃淡が最後まで影響し制御できなくなる予感。

このくらいはなんとかなると思ったが、

このくらいはなんとかなると思ったが、

ほぼ全て塗りつぶすことに。

想定したハイライト色に葉を塗りつぶした11枚。

想定したハイライト色に葉を塗りつぶした11枚。

この段階から薄塗りを重ねるべく全てやり直す。

今のままでなんとかなりそうな5枚。

今のままでなんとかなりそうな5枚。

学習しながら沢山描き、れぞれの出来が均一になるよう心がけたい。

どの花(植物)もそれぞれの見所を備えている。何とかそれを表現したいのと、出来れば美術館支援のため売ってみたいと思っているので、精魂こめなければならない。せっかくの油彩ですからバックをどのようにするかは今後の楽しみ。

次にNHKが実況してくれた女子ゴルフ、日本オープン選手権。1年でもっとも重要なメジャータイトルの競技で野田市は紫カントリークラブ「すみれ」コースからだった。

フラットだが松林でしっかりセパレートされた美しいコースは距離が長く多数の大きなバンカーがあり、タフな名門の一つ。

ティーショットを構える優勝者の勝みなみ選手(NHKの放送画面から)。

ティーショットを構える優勝者の勝みなみ選手(NHKの放送画面から)。

4日間通算3アンダーというロースコアからしてコースのタフさが分かる。

勝選手は今どき珍しく特定のコーチを持たないという。

紫カントリーにはもう一つ「あやめ」コースがある。友人Sは地元で会員。学生時代の昭和40年前後、家に泊めてもらい、どちらかのコースを級友4人で回った。当然私はヘタで、スコアを数えることに忙しく、これが名門なんだ、と思い知らされた。

当日、私達の後ろを歌手の藤山一郎さんがプロと一緒に回っていた。途中のホールで「すみませーん、お願いしまーす」と大声で告げられ、私達はコースを譲ると足早に追い抜いて行った。

藤山さんは小柄な人だったが目が覚めるようなショットを打ち、とても驚いた。ちなみにスポーツ万能だった当時のSのハンディは3前後。そのSが一昨年亡くなり大きなショックを受けた。

放送で、コロナ以後ゴルフ人口が60~70万人も増えたと解説者が言った。練習場やコース、そしてショップへ行くと実感がある。

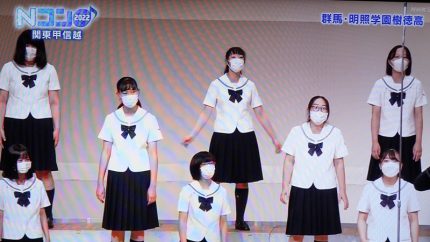

この日絵を描きながらNHKの合唱コンクールも観た。中高生のコンクールは喉を無理するので問題があるとする声楽家の言葉があったので興味深く観た。

マスク着用で歌うコンクール。

マスク着用で歌うコンクール。

精一杯声を出し、手などを動かし表情を付ける人もいた。

くだんの声楽家は無理して均一な音質を意図するあまり、必要な情感は声で無く顔の表情に頼りがち、と危惧していた。だがマスクで肝心な表情は全く分からない。全体が不自然で何かとても可哀想な印象を受けた。

さて最近食事がブログに出ないと言う意見があり、以下お応えしてみました。

芝生を手伝ってくださる方が釣ったキスとカマス。

芝生を手伝ってくださる方が釣ったキスとカマス。

春、この方の山菜は上等で、そばやラーメンを打つなど多彩な人。

これはお客さんから頂いた安塚の道の駅の卵。

これはお客さんから頂いた安塚の道の駅の卵。

出所からして美味しそうな目玉焼きは濃厚な味だった。

以上色々と長くなりました。

日鉄工材の皆さまの訪問 植えて4年、初めて実った柿を食べた。

よく晴れて過ごしやすかった土曜日。午前の外来中に4日間高熱が続く方、徐脈と前身浮腫の方の往診があり緊張を禁じ得なかった。お一人は緊急入院となり一応安堵した。

本日午後上越市の日鉄工材の方達5人が美術館を訪問して下さった。地域のさまざまな施設を定期的に訪問、学習されているということ。文化団体やサークルの訪問は時々あるが、先端の工業生産会社の方達が訪ねてこられるのは珍しく、同社の文化面に対する取り組みにとても感心した。皆さま本当に有り難うございました。

夕刻庭の柿の木を見ると実が一段と黄色味を増している。ものは試し、一個もいで剥いてたもらったところ甘い!

これなら大丈夫、もう一つもぎ、居あわせたお客さんやスタッフとサクサクポリポリ、美味しく頂いた。驚いたことにスタッフの一人は甘柿を初めて食べたと言い、とても美味しいと言った。

後口まで甘さが残って美味しく、皆さんの顔に幸せが浮かんだ。

まだ13個ある。これからゴマがいっそう黒くなり甘みも増すことだろう。4才くらいの苗木を植えて4年、初めて実った。美術館で秋の味覚を獲り、味わうとはなんと幸せなことだろう。

来週木曜日午後一時半ころにまた獲る予定ですので、居あわせた皆さまと一緒に食べてみたいと思っています。

キジは国鳥、本日は国葬。

樹下美術館の周囲に時々キジが姿を現す。キジは日本の「国鳥」で、雄は華やか雌はシックで、ともに美しい。

上掲のオスは不自由な左足を引きずり、尾羽はすり切れ、全体の色調が失われている。老いた上に傷ついていたのだろう、こんな雄キジを初めて見た。草地を横切る姿は哀れであったが、生きようとする摂理は貴く写った。

本日は元首相の「国葬」があった。多様な国民の幸福を考える民主主義は手間が掛かるがやりがいはあろう。以後政治は丁寧な記録資料の管理、確かな科学と文化を根拠に、一般国民の実生活向上を目指した取り組みを力強く進めてもらいたい。

秋晴れの日に。

降り続いた雨が上がり爽やかに晴れた日、遠方の親族親子とゴルフをした。背が高くパワーを秘める二人は狭いコースに戸惑いながら素晴らしいショットを見せてくれた。

珍プレーをまじえて楽しいラウンドだった。時に初心者の長男に厳しくマナーを教える父親の様子は秋晴れの空のように清々しく写った。私はパターが悪く苦労したが、アプローチが様になってきたのが貴重な収穫だった。

色々なドラマがあった今日のコース。

色々なドラマがあった今日のコース。

私には常々多方面の宿題があり、いまだ学生か受験生のような気持を払拭出来ない。そのような日々にあって戸外の5時間とお腹を空かせて摂る同伴者たちとの食事は文字通り心身の洗濯のごとく感じる。

実は楽しんだ分だけ宿題が溜まるのだが、、、日常とはそのようなことの積み重ねではないのか、と言い訳をもしている次第。

ふと耳にしたラジオの「楽曲」と「曲」の違い。

本日はまた別の台風がシトシトと雨を降らせた。

話は変わりつまらない事かも知れないが、比較的若者向けの放送などで、かって私達が「曲」と言っていた和製のポップスなどをしばしば「楽曲」と呼称することに大げさだな、と違和感を覚えていた。

一昨日午後、美術館から仕事場へ戻る車中の若向けのラジオでおや?と思うことがあった。ディスクジョッキーが「楽曲」と「曲」を使い分けたのだ。

言うまでも無く楽曲の語感は固く、クラシック音楽の用語のようでもあり、短縮や省略の傾向を好む若者言葉からしてもわざわざ曲を楽曲とは何故?その昔シンガーソングライターの登場あたりから出て来たようでもあり、謎の一つだった。時には楽曲、楽曲の連呼がある放送などは耳ざわりで、スイッチを切ることもあった。

さて数日前の放送です。

30代の人か、若者向けの音楽を熱く語っている。楽曲、楽曲と30秒に10回も言ったのでは。切ろうとした時、次の「曲」は○○です、と突然言葉を変えた。そして“上京する前夜友人とカラオケに行き、この「曲」を二人で歌った。歌いながら途中から涙が止まらなくなり、その時の自分の気持とビッタリな「曲」だった“と話したのだ。

なるほど、彼は二つの言葉を使い分けている?どこが違うのか後にネットで調べてみた。すると“曲は歌詞で楽曲はメロディーが合わさったもの”というものから、“クラシックの曲”、あるいは“どちらも同じ”という記載まであり、すっきりしなかった。

しかしラジオのおしゃべりからすると、少なくとも自分あるいは自分たちが実際に歌う時の歌は「曲」。解説や総論では「楽曲」というのかな、と推量した。但しネットには“偉そうに言う時は楽曲”という皮肉めいた小さな記事があり、少しつかえが取れた。

宮城県の長持唄。

いま宮城県の親族が来ていて、新婚さんもいる。

赤倉でゴルフ プレーとともに人柄を楽しむスポーツ。

本日秋分の日。台風が残した雨がポツポツシトシトと降ったり止んだりした。約束通り友人A氏ご夫婦に誘われている赤倉CCでゴルフをした。賢く良い人柄のご夫婦と何一つ嫌な思いをすることも無くラウンドし食事をした。

良いプレーを褒めあいミスを悔やみながら、上下を求めず、何気ないことを話ながら人生を認め合うことなども楽しむのだ。

ナットキングコール「Tenderly(テンダリー:優しく)」

本日夕刻、ギッギッギとモズの高鳴きが聞こえた。いよいよ秋が深まる。

台風一過の芝生と夕暮れ。

昨日は台風が均等に散らした落ち葉を書かせて頂いた。休館日の本日、芝生を一緒に管理しているYさんが落ち葉を掃き芝も刈って下さった。

今年の芝生は全体にまあまあだったが、最後まで上手くない場所が残った。Yさんはエアレーションをしてみましょうかと提案され、道具を調達してみると仰った、

エアレーションは芝生に均等に小孔を多数開け土に酸素を与え、はびこった古い根を切ってやる作業。かなり以前に一度やったことがあったがかなりきつく長続きしなかった。

今秋は良くなかった場所を選んで行い、上から目土を施すことになった。ほどほど上手く行ったら来春に再度試みようと思う。

昨日と打って変わり爽やかになった芝生。

昨日と打って変わり爽やかになった芝生。

今夕、台風で拭き清められた夕刻の海岸に赤々とした夕焼け雲がきれいだった。

思い思いに休息しているような雲。

思い思いに休息しているような雲。

先週末6人の接種を終わり7月から始めた4回目の個別接種が終了した。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月