四ツ屋浜のカワラナデシコ、ハマゴウの実と花 水餃子。

本日午後の仕事前に雲を見に四ツ屋浜にいきました。

さしたる興を催す雲も無く帰ろうとしますと、

足元に二輪のカワラナデシコ。

足元に二輪のカワラナデシコ。

波打ち際まで100メートル。強風の場所で背の高い草に隠れるように咲いていました。

そばで沢山のハマゴウがシックな黒い実をつけていました。

そばで沢山のハマゴウがシックな黒い実をつけていました。

生薬になるハマゴウ。鼻にもってくると香りよい薬草の匂いがしました。

ハマゴウの黒い実や紅葉が見られている。

そしてまだ花までも、、、、。

こうなるともっと明るいうちに草花を見に海岸を歩かなければなりません。

週末は晴れるようですから、出かけてみたいと思います。

本日の野ブドウ 美味しそうな枯れ草 テッポウユリを植えた。

先日雨の日の野ブドウを掲載しました。

晴れ間の多かった本日あらためて見ますと、色づいた房がさらに増え、色も濃くなっていました。

見過ごしがちな場所にこっそりと出現している色の王国のようです。

見過ごしがちな場所にこっそりと出現している色の王国のようです。

ベンチから農道に降りると一面のメヒシバ。

ベンチから農道に降りると一面のメヒシバ。

本日は乾いて良い感じに美味しそうです。

草食動物が見たら狂気乱舞するのではないでしょうか。

小さな流れに沿ってまだミゾソバが咲いている。

小さな流れに沿ってまだミゾソバが咲いている。

コロナ禍も荒々しい政治感情も無く、自立的に生活する植物たちの貴さが光る。

本日施設巡回が早く終わったので、購入してあった鉄砲百合を植えた。

本日施設巡回が早く終わったので、購入してあった鉄砲百合を植えた。

16球を三カ所に植えた。百合は来年4月に芽を出すまで土の中で成長する。風雪の季節を過ごす土中は案外暖かいのかも知れません。あと1,2種類百合を植えるつもりです。

まだチューリップもあります。

いつもモタモタしてミゾレの中の作業も止む無しですが、今年は早めに切り上げたい、と思っています。

庭が赤くなってきた リュウノウギク レッド・ガーランドの「Rain」。

よく雨が降った月曜日。

さほどの寒さではないが、美術館の庭も少しずつ赤味を帯びてきました。

夏の間、長く咲いたカシワバアジサイは早めに紅葉を始めます。

夏の間、長く咲いたカシワバアジサイは早めに紅葉を始めます。

北アメリカ東部原産といわれる木は、紅葉もどこか洋風な感じを受けます。

真っ盛りのリュウノウギク。

真っ盛りのリュウノウギク。

2007年の開館の数年前に植え、その後沢山増えました。

もとはと言えば東京の伯母が富士山麓の別荘の庭から送ってくれました。

60年も前の話ですが、別荘の土地は伯父のゴルフの賞品だったそうです。

時代とはいえトンデモな話として当時聞きました。

鈴を振ったように綺麗な声の持ち主だった伯母。

生前何かとお世話になりました。

レッド・ガーランドのピアノトリオで「Rain」。

この人のジャズには温かみが感じられます。

学生時代はじめ若い頃に沢山聴きました。

鐘の残響のような響きを持つ和音や、コロコロしたメロディは彼独特の演奏スタイルです。

10月名残の茶会 虹の上下浜。

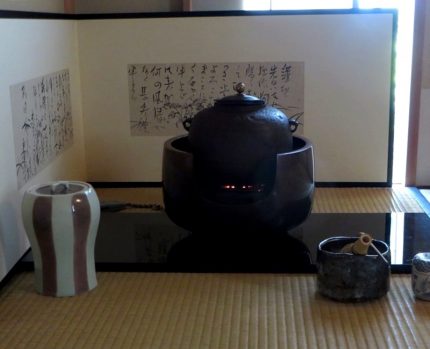

7月から始めた月末茶会の10月が終わりました。

午後から2回に亘り10 名様にお座り頂きました。

午前中かなり激しく降った雨も上がり、室内三カ所の窓を20㎝ほど開け、進行も簡略を心がけた次第です。

お点前の私は勿論、皆様は飲食以外はマスクをされ、本当に変わった時代になったと思いました。

床の軸は9月と同じ、立花大亀師の円相。今月も吉田隆介さんの花入れを用いました。

床の軸は9月と同じ、立花大亀師の円相。今月も吉田隆介さんの花入れを用いました。

洗練されたモダンな意匠が茶室に映えます。

10月は風炉の名残り月、それに沿って花も庭の物を沢山入れました。

丸を一筆で描いた円相は禅における書画の様式の一つです。世界の表象や悟りの境地を現すとされ、決まった解釈を避け、見る人に任されると言われます。私は和やかなお席のために、と話してみました。描かれた丸の具合がとても良いのです、

風炉先屏風は齋藤三郎筆の父あて消息。

風炉先屏風は齋藤三郎筆の父あて消息。

10月は寒さに配慮し、火がお客様に近づくよう風炉釜を長板に置き、

客側にあった水指を左に除ける「中置き」の設えです。

風炉はつい最近、道具を片付けられた方から頂戴したおっとりした道安風炉です。下さったH様、本当に有り難うございました、大切に致します。

水指は二代陶齋、齋藤尚明氏作の辰砂面取り水指の再登場でした。上品な細身の器に暖かな辰砂の色が印象的でした。

お菓子は上越市は髙田、竹内泰祥堂さんの「神鈴」です。

お菓子は上越市は髙田、竹内泰祥堂さんの「神鈴」です。

鈴の様子が大変可愛く、美味しいと評判でした。

お茶の先生や生徒さん。着物を着たかった、という方。茶席は初めてという方。いつもながら皆様には思い思いに寄って頂きました。粗忽な亭主ですが、お付き合い下さり感謝でいっぱいでした。

終わって夕刻になると急に時雨が混じり、風も強まり今どきらしい荒れた空になりました。

虹が現れる予感がしました。

虹を撮るのに電車か海か水田かを迷いましたが、上下浜に向かいました。

虹は思った以上に美しく、マリンホテルとも相性よく掛かりました。

虹は思った以上に美しく、マリンホテルとも相性よく掛かりました。

時刻は午後4時半近くです。

めまぐるしく変化した気象の一日。皆様と暖かく交わることが出来て良い日でした。

こまやかに水屋を助けて頂いたT先生、いつもながら誠に有り難うございました。

美術館のすぐそばでノブドウが綺麗です。

去る10月17日、妙高山の初雪の日の当欄でノブドウの写真を1枚掲載しました。

それがこの数日日増しに色濃くなりました。

これまで何度かノブドウの掲載をしました、

2018年11月1日、 2017年10月4日。

しかし今年ほど沢山しかも鮮やかに色づいているのは初めてです。

今年はどこでもこんな風でしょうか。

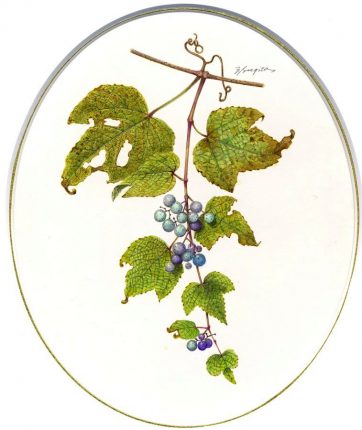

以下は本日雨中の美術館裏にあるベンチの左手で見た実です。

様々な色がありますが、紫色がニュアンスとして共通しているようです。

よくもこんなに綺麗な色を作れるものだと感心します。

かってノブドウを描いたことがありました。

こ 2000年作で、これまで何度か出した絵です。

2000年作で、これまで何度か出した絵です。

これでも精一杯豪華に描いたつもりでした。

平成3年、日本橋三越で求めた根本曠子作野ぶどう切貝棗(きりがいなつめ)。

平成3年、日本橋三越で求めた根本曠子作野ぶどう切貝棗(きりがいなつめ)。

お茶を習い始めて5年目のころでした。

秋に何度も使い、これからもお出しするつもりです。

明日は月末日曜日の茶会の日です。雨降りが続いていますが、日中は止むようです。

ネットで注文した野菜ギョーザ いつか母のを手作りで。

メザシと野菜炒めまたサラダの夕食を続けているが、作る妻としてはそれだけでは不満らしい。

基本はそれを軸に次第に変化を加えるようになった。気持ちは良く分かるので、体重を見ながら量で加減をして食べるようにしている。

本日は玄米メザシではなく餃子。

昭和30年代の何年間、節目の日があると、母は思い出したように餃子を作った。

新婚時代を満州で過ごした母は、中国人のクーニヤン(お手伝いさん)から餃子の作り方を教わっていた。

小麦粉を長時間練って寝かせ、小さな麺棒で丸く厚めに伸ばす。抜群に美味しかった餃子は肉もニンニクも無い。

具はキャベツあるいは白菜にニラ、それにみじん切りのタマネギも入ったのではなかっただろうか。ボールの中の具はねっとりしながら、少々シャキシャキもしていた。具はゴマ油が混ぜ込んであったように思う。

初期の肺結核で休学していた高校生の私は母と並んで皮を伸ばし、具を取っては皮で包んだ。

みな揃えば7人、熱いゴマ油がしたたる厚皮の餃子はウースターソースで食べた。

美味しかった本日の野菜餃子はネットで探した台湾製。少し焼きすぎた。

美味しかった本日の野菜餃子はネットで探した台湾製。少し焼きすぎた。

残りは水餃子にするらしい。

ある夏、父が懇意にしていた先代の陶齋・齋藤三郎さんがお子さんや甥姪たちを引き連れてやってこられた。まだ小さかった当代陶齋尚明さんも一緒だった。

海から帰った子供たちが揃うと餃子を焼いた。

総勢10数人の食べ手。大きな皿いっぱいに出すのが、たちまち空になった返ってきた。焼いても焼いても切りが無く、ついに具が無くなった。すると母は小麦粉で饅頭のようなものを作って出し、それもまた喜ばれた。

本日の餃子は美味しかったが、勿論母のようには行かない。早速別のものをAmazonで注文した。

多分最後は家で作ることになると予想され、上手く再現できればと思う。

とにかく野菜だけ。皮は大きめに厚く伸ばし、ゴマ油をたっぷり使う。油を敷いたフライパンで焼き、ビシビシと焦げる音が始まったらすぐに蓋をとり、餃子の三分の一くらいが浸るように急いで熱湯を掛け蓋して蒸す。ほんのわずか煙が立ったら出来上がり、だったか?

熱いのをウスターソースをつけ、ほおばる感じで食べる。

本日のはネットで探した通販のを食した。

肉無し餃子」で検索すると「にんにく無し餃子」などが沢山出るが大抵肉が入る。ただ「ベジタリアン 餃子」で引くと野菜だけの餃子が出てくる。

ネットに野菜ギョーザのレシピが沢山出ていたので、自作の時は具などを確認したい。

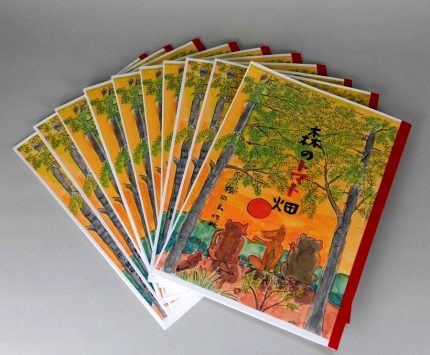

昨日製本した森のトマト畑を、本日昼比較的若いご夫婦が一冊お求めくださった。

拙くはあるが絵でも本でも絵はがきでも、作ったものが売れるのはとても嬉しい。

森のトマト畑を10部追加しました。

先月16日に手作り拙絵本「森のトマト畑」を8冊追加して受付に出したことを書かせて頂きました。

ぽつぽつと出ていったのですが、先週お二人の方が一人でに2冊3冊とお求め下さって無くなりました。

一ヶ月で8冊は思ったより早く、感謝しています。昨夜10部出来ましたので、宜しければお手に取ってご覧さい。

24ページ、カラー口絵8枚の文字通り手作り絵本「森のトマト畑」。

24ページ、カラー口絵8枚の文字通り手作り絵本「森のトマト畑」。

次回より扉を1枚追加して体裁を整え、1冊750円(50円値上げです)にさせて下さい。

運営費の足しになります。どうか宜しくお願い致します。

高齢者に予定があることは大切 過剰?な私の予定 蝶のためにフジバカマを植えた。

高齢者に大切なことの一つに予定がある。

在宅、施設を問わず、また経験上母をみていた時にも感じたことだが、高齢者が前向きに生活するために「予定があること」は大切だと痛感する。

何かを待つでもなく、ただじっとしているのは辛く、明らかに心身に悪い。

そのような毎日を重ねれば、現実逃避の側面でもある、自分だけの世界「認知症」への道を歩むことになる。

毎日、月々、週ごと、あるいは来年と、何かしら予定があることは張り合いであり、そのリズムは心身を活気づけ、生活実感を感覚できる。

その意味から体がある程度利けば畑や庭、プランターでも良い、これらをかまうことは予定が生まれ、外気にも当たれる。

主として生活介護を支援するデイサービスも予定の点で大変意義がある。

デイのメニューは良く考えられ、スタッフもスキルが十分で、初めに渋った人も次第に喜んで通うようになる。

それに比べ、泊まって利用するショートステイでは、ややもすると本人に我慢の試練を払拭できない。長年の見聞で、もっとこまやかにかまってやってほしい印象を受けるのである。

残念ながら時にデイを厭がる人がいるのも現実である。

制度上、主として集団的に対応される傾向がある現行の一般施設にとって、外気浴とともにもう一段突っ込んだパーソナルな部分の充実は、今後の大きな課題であろう。

将来に向けて、国および本人・家族ともに本気で現実を検証し、人生設計を考え改良を重ねて前進することが強く願われる。

私個人といえば良い悪いを別にして、かなり過剰な予定の中で生きている。すべて自分がもたらした日常なので文句は絶対に言えない。その維持にはただ一点、健康への留意だけしか頼るものがない。

そう言い聞かせながら来年の庭に蝶が寄ってくれるのを期待して、日曜日に買ったフジバカマ三株を本日昼に植えた。

これまで植栽したブッドレア、ホトトギス花に加えてフジバカマも蝶が寄ると言われる。

良いことにみな丈夫そうな花だ。

これを庭の西奥と北の二カ所に分けて寄せ植えし、来年を待つことにした。

どのように育つのか、春~秋へ万一蝶が来たなら、是非ともここでお伝えしたい。

柏崎市のドナルド・キーンセンターを訪ねた 今井翔太、駿哉ご兄弟の作品 帰路の福浦八景。

本日日曜日、念願かなって柏崎市、ドナルド・キーンセンターを初めて訪問した。

同センターは樹下美術館の少し後に開館している。

まったく格上の同センターを訪ねるのに10年の歳月を要した事になる。遅くなったがその間に年を取り、偉大なキーン氏を少しく理解できる仕度をしていたのかもしれない、という言い訳を許して頂きたい。

センターは想像以上にスケールが大きく、目的が明瞭で、知的な文化漂う場所だった。それはとりも直さずキーン氏自身のエッセンスの現れであり、センター設立者のキーン氏に対する敬愛と深い理解がそうさせているものと思った。

自国の文化価値は自国人の理解だけではまだ足りない。国際的な研究と俯瞰が加わっていっそう価値の普遍性が高まる。

キーン氏がこの国の文学を研究し世界に向けて多数発表され、多くの作家、文化人、国民と広く親交を結んだのはまことに貴重なことだったにちがいない。

氏の足跡を示す展示は大変分かりやすく充実していた。こまやかな資料蒐集と展示構成とともに、傍らのキャプションは誰が書かれたのだろう。ご苦労と内容の明瞭簡潔さに深く感銘を受けた。

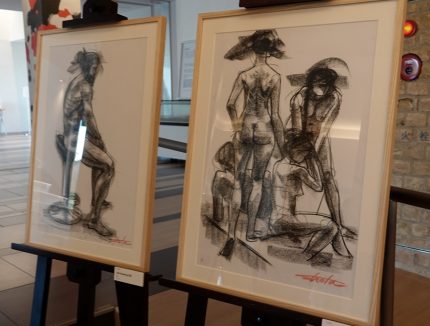

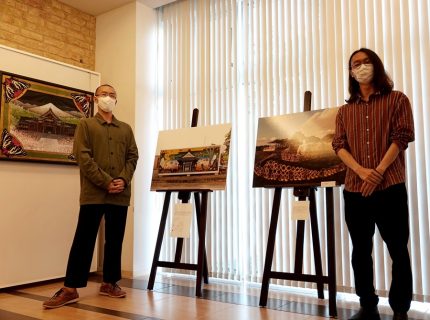

ロビーでは今井翔太、今井駿哉兄弟の展示イベントが行われていた。

駿哉さんの立体と版画の現物ほか、広大なインスタレーション作品の写真も。

駿哉さんの立体と版画の現物ほか、広大なインスタレーション作品の写真も。

以下は翔太さんの絵画。

表現が異なるご兄弟の作品は、ともに精神性と時間要素が重なり、印象的だった。

表現が異なるご兄弟の作品は、ともに精神性と時間要素が重なり、印象的だった。

展示順路の口に建っていた鮮やかな柱。

展示順路の口に建っていた鮮やかな柱。

ここから先はマナー遵守で撮影をしていません。

よく手入れされたバックヤードの芝生。

よく手入れされたバックヤードの芝生。

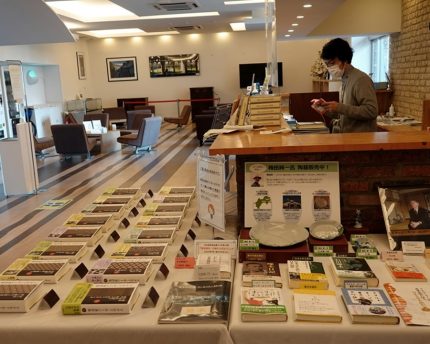

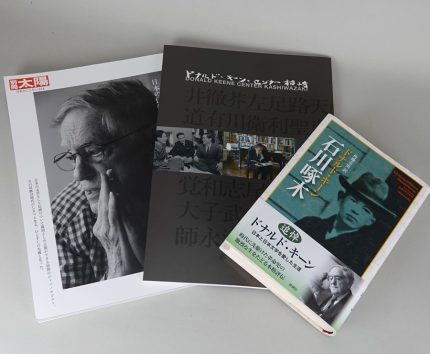

ショップで求めた本。

ショップで求めた本。

左から別冊太陽「ドナルド・キーン 日本の伝統文化を想う」 2017年9月25日平凡社発行。

真ん中は常設展示図録「ドナルド・キーンセンター柏崎」

2013年9月20日 ブルボン吉田記念財団発行。

右「石川啄木」著者・ドナルドキーン 2016年6月10日新潮社発行。

バックヤードを歩くとすぐアカタテハ蝶が飛んできて塀に止まった。

バックヤードを歩くとすぐアカタテハ蝶が飛んできて塀に止まった。

いつかの武相荘でもそうだったが、記念施設の庭で蝶をみると、

かつての主が遊んでいるのか、とふと想ってしまう。

また柿崎海岸で千鳥をみると母かと思ったりもする。

懐かしい柏崎マリーナを入り口から覗いてみた。

懐かしい柏崎マリーナを入り口から覗いてみた。

出来たばかりの昭和50年中頃、

私たちの30フィートヨット「オレンジペコ号」をここに係留していた。

以下は本日の福浦八景と恋人岬。

この一両年、庚申塔や天神様街道の探訪、市立博物館や木村茶道美術館訪問など、何度も柏崎市を訪ねた。

同市は歴史と神仏が厚く、多くの文化人やスポーツ選手、さらに様々なコレクターを生んだ貴重な文化都市だ。

世の中が偏狭と目先利益や見た目に夢中の昨今、求めるべき幸福が遠く薄くなるのを漠然と感じる。

文化と教養は幸福を求めて歩くために履く、歩き心地の良い丈夫な靴かな、と思う。

今日、文化豊かなドナルド・キーンセンターでは気づかされることが非常に多かった。

館内奥にあったキーン氏の再現書斎でなんとも居心地の良さを覚えた。

求めた本も楽しみにしたい。

御地がいつまでも心安らかに訪れることが出来る街であることを祈っています。

寒かった日の見聞 皆様に感謝。

本日は朝から寒い一日だった。

午前の仕事を終えて美術館に向かう道で、妙高山山頂に雪が見えた。

雪は谷すじに溜まり、ちょっぴりであり冠雪というより初雪のイメージ。

しかし例年より相当早く降った模様で、今冬の寒さが案じられる。

午後3時ころ、買い物帰りの妙高山。

午後3時ころ、買い物帰りの妙高山。

ホームセンターで芝生の肥料や百合の球根と咲いているフジバカマを買った。

フジバカマも蝶が寄る花なのでブッドレアのそばに植えたい。

以下午後から目にしたものです。

裏のベンチ脇で沢山実をつけているノブドウ。

裏のベンチ脇で沢山実をつけているノブドウ。

ある種のハチが卵を産み付け、その実だけがこのように色づくらしい。

夕刻に尊敬するコレクターのA氏が見えた。

お持ちになったスプーンは、先ほど手に入れたばかりのイタリアのアンティーク。100年ほど前のもので、コーヒー豆の計量スプーン。

良い感じに使われ、各部のカーブとバランスが何とも言えず美しい。

如何にもイタリアという感じでしょ、と言うニコニコ顔のA氏。センスの良さにはいつも感心させられ、美学の専門家と言ってもいい人。

仕事帰りの俳句のA氏も加わって、しばらく四方山を話した。

閉館後西方の空低く僅か雲の切れ目が見られ、綺麗な夕焼けの予感。

近くの水田へと出向いてみると、いっとき紫色の世界が現れた。

東の米山は変わった形の雲が浮かび、童話のシーンのようだった。

東の米山は変わった形の雲が浮かび、童話のシーンのようだった。

本日夕食のメザシ。

本日夕食のメザシ。

このほかに玄米ご飯にサラダとおでん風の煮物が出た。

軽い朝昼とメザシ&野菜中心の夕食にして45日、

54,7キロの体重が2,5キロは減った。

減り加減が早いため、夕食のおかずを少し増やした。

ちなみに朝・昼はヨーグルトとサラダに紅茶が基本。多目に動く日は8枚切りトーストを1枚加える。

このような食事は一般に勧められないかもしれませんが、味覚が鋭くなり、ゴルフが良くなり食後の眠気も無い。年の多い私には合っていると感じている次第です。

仕事場の夕食どき、外でドンドンと音がした。鵜の浜温泉の花火が見えてカメラを向けた。

仕事場の夕食どき、外でドンドンと音がした。鵜の浜温泉の花火が見えてカメラを向けた。

本日夕刻近く、柏崎の方達がお見えになり、熱心に展示をご覧頂いた。その後カップが楽しみと仰りカフェでゆっくりして頂いた。

午前に来られた方が「森のトマト畑」を二冊お買いになったと聞き、有り難く思った。

さまざまにスマホを楽しまれた若い女性お二人の様子は、スマホが上手く使えない私には羨ましい光景でした。

多く留守をしましたが、皆様ご来館有り難うございました。

明日は暖かくなるということです。

常時玄関扉を6.70㎝ほど、カフェの窓を20㎝ほどを、晴れていれば天井の排煙孔を開けていますが、新しい二基のエアコンのお蔭で館内はほどほどに暖かく、助かっています。

空と周囲の秋 富山からのお客様。

晴れ渡った昼の空に、うろこ雲やすじ雲が見られると次第に曇りがちとなった本日。

裏の農道脇に桃色のミソソバと真っ黄色のセイタカアワダチソウが沢山咲いていた。

今まさに秋真っ盛りで、これから段々と寒さに向かい、平地でも紅葉が見られてくる。

波状のスジを描いたうろこ雲をセイタカアワダチソウが見上げている。

波状のスジを描いたうろこ雲をセイタカアワダチソウが見上げている。

白い孔雀の羽根を想像した雲。 高い雲は氷の粒の集まりらしい。

白い孔雀の羽根を想像した雲。 高い雲は氷の粒の集まりらしい。

右上で輝いているのは太陽です。

ミソソバにセイタカアワダチソウが混じる。セイタカアワダチソウも小さなうちは可愛い。

ミソソバにセイタカアワダチソウが混じる。セイタカアワダチソウも小さなうちは可愛い。

富山から見えたご夫婦は、ホームページにあったカップでお茶を飲みたくて来ました、と仰った。

奥さんのカップはオールドノリタケで、花の取っ手(フラワーハンドル)が付いている。

奥さんのカップはオールドノリタケで、花の取っ手(フラワーハンドル)が付いている。

ご主人は英国ロイヤルドルトン社のアールデコ調を選ばれた。

ご主人は英国ロイヤルドルトン社のアールデコ調を選ばれた。

このカップは男性に好まれるようです。

いずれも1920~30年代の状態の良いアンティーク食器です。

遠くから有り難うございました。

富山と聞いて昨年5月に訪ねたことを思い出しました。また出かけたくなりました。

夕暮れの鵜の浜温泉の人魚像 盛んに雁が渡ってくる。

昨日西側の庭に紅白の萩を植えたので本日午前までの雨は恵みの雨になった。

午後はさまざまな雲が浮かぶ爽やかな空となった。

もう少し早ければ表情が見えたはず、また良い夕暮れに来てみたい。

もう少し早ければ表情が見えたはず、また良い夕暮れに来てみたい。

しばらくは晴れたり曇ったり、自然はさまざまな表情を見せてくれることでしょう。

幸せなことだと思っています。

変わった植物ホオズキ かつて描いた拙ホオズキ。

ホオズキは変わっている。

夏にジャガイモの花に似た小さな花を咲かせ、花の後に青い萼(がく)が実を包んで膨らむと野菜に見え、涼しくなるに従って萼は赤い果実として見える。

そして今、萼は繊細な葉脈を金属細工のごとき網目として現わし、眼を楽しませてくれている。

中の赤い実はやや渋くどこか甘いトロリとして汁に包まれて細かい種を付けている。

中の赤い実はやや渋くどこか甘いトロリとして汁に包まれて細かい種を付けている。

子供の頃家にホオズキがあったようで、姉と一緒に赤くなった実を揉んで柔らかくし、そーっと軸と種を取り出した後袋状の実を鳴らした。

クチャクチャピュウピュウと、下唇を使って鳴らす。

海藻の仲間で海ホオズキというのもあった。

祭などで売られていたように思うが、こちらは高級品だった。

ついには楽器にまでなるホオズキ。美術館のは患者さんの家からもらった。

現在5、6本あるが、毎年少しずつ移動しているようであり、どこまで行くのだろう。

ちなみに以下はかつて小生が描いたホオズキです。

2002年5月、市内大嶋画廊で初めて植物画の個展をした。緑色の額に入れ60点近く出し、店主に促され25点ほどに値を付けてみたところ、一日でみな売れた。サイズはB5~A3 で5000円から15000円だったと思う。

上掲した一番上のホオズキは4人の方が欲しいと仰り(かなり執拗に)、半年かけて同じように描いて皆さんにお売りした。

今になれば何か悪いことをしたように思うが、出ていった絵はその後どうなっているだろう。

個展をした年、民間の医学雑誌で紹介されました。

個展をした年、民間の医学雑誌で紹介されました。

(ASAHI MEDICAL2002年12月号)

本日は庭のホオズキだけのつもりが、恥ずかしながら自分の事を沢山書かせて頂きました。

庭で盛りを迎える西王母やホトトギス この先の楽しみとは。

いま美術館の庭では例年になく西王母が沢山花を付けています。

また厳しい暑さを乗り切ったホトトギスが盛りを迎えようとしています。

玄関左の西王母。2012年10月に植えて以来最も沢山花を付けた。

玄関左の西王母。2012年10月に植えて以来最も沢山花を付けた。

カフェ正面の右奥でひっそり咲いているシロバナホトトギス。、

カフェ正面の右奥でひっそり咲いているシロバナホトトギス。、

この花も今まで一番沢山咲いた。

カフェ正面の目立つところの紀伊ジョウロウホトトギス。これから盛りに向かうところ。

カフェ正面の目立つところの紀伊ジョウロウホトトギス。これから盛りに向かうところ。

この花は垂れ下がるので、今年は植木鉢に取りレンガを敷いて位置を高くした。

二十年以上も前、妻の母と私の母を連れて、美ヶ原に近い扉温泉に行った。

旅館から出たやや薄暗い岩の小道に、この花が何十という数で咲いていた。

美術館で最も数が多い台湾ホトトギスの仲間。

美術館で最も数が多い台湾ホトトギスの仲間。

カフェ正面のやや左に沢山咲きます。

同じような場所で数カ所、ひっそりと咲いているコハクジョウロウホトトギス。

同じような場所で数カ所、ひっそりと咲いているコハクジョウロウホトトギス。

ホトトギスは種類が多く、名は正確ではないかも知れません。

樹下美術館では、菊類が咲く前の庭を賑やかにしてくれるホトトギスはとても貴重な花です。

いつしかツバメは南へと姿を消し、代わって冬の水鳥たちが渡って来ている。

これからは晴れ間に空と雲を見、月や花鳥を探し、今年最後の庭仕事をする。

紅葉の移ろいや落葉に目を止め、荒れる合間に海や虹を見に行ってみる。

深まる秋から初冬へ、コロナだけは気を付けながら折角の季節を楽しみたい。

2020年10月10日土曜日の大夕焼け 本日のゴルフ。

一昨日10月10日、いつもの水田で壮麗な夕焼け雲を見た。

17:03、妙高連峰は右に焼山、左火打山。頂上にすーっと雲が掛かって暮れていく。

17:03、妙高連峰は右に焼山、左火打山。頂上にすーっと雲が掛かって暮れていく。

車に戻って本日撮ったものをモニターで見ていた。しばらくして外をみると赤く染まった大きな雲が西南の空を覆っていた。

突然のように現れた波打つ大夕焼けに息を飲んだ。

雲の中から

〝汝、人を愛せ〟と言って巨人が降りて来れば良かったのに、と思った。

17:25分、電車が来た。夕陽が沈んだ西の方角。

17:25分、電車が来た。夕陽が沈んだ西の方角。

そちらには厚い帯状の雲があり、長々と赤く染まっていた。

※写真のキャプションの時刻に誤りがありましたため、訂正しました(15:13→17::13などです)。

遠くにもう一人、若い人が居て雲や電車を撮っていた。

昔懐かしい「Beyond the Sunset」。

かつて「夕陽の彼方に」という邦題が付いていた。

本日ゴルフがあり47,47は今年一番良いスコアだった。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月