級友を亡くす、「Stormy Weather」と「Again」。

不合格だったある大学受験の試験場で、言葉を交わした関東の名門校の生徒。次の学校の二次面接でまた出会い、順番が私の前だった。今度は共に合格したが、卒業までの6年間、イニシャルが同じだったため教室では最後まで前後の席で過ごした。

運動能力が高く体育の時間に野球をした時、次々と長打を放った。軽く振っても遠くへ飛ぶのである。何故か気が合い、卒業まで軟式テニスと音学部を一緒、互いの家や下宿を訪ね合い、冬はこちらへ来てスキーをした。

多くで彼に叶わなかったが、組織や病理のスケッチなどは私が少し上。しかし二人の間でそんなことは一つも話題にならなかった。

卒業後は別々の科に入り進路が別れた。専門分野でよく勉強し働き、人望厚かったらしい。

たまに同級会や部活OB会で会うだけになったが、遠く離れた地域で同じ時期にそれぞれ医師会長を引き受けていたのには、やはり不思議な縁を感じた。

今冬その彼から部のOB会開催の知らせを受けた。

それが一昨日、密かに進行していたという病で亡くなったと知らされた。

早口の声がまざまざと耳に残る生き生きしていた人間がなぜ?

どうしても納得できない。

ただ悲しく涙が出た。

レナ・ホーンの「Stormy Weather」

互いの家の行き来で彼はギター、私はウクレレを手にスタンダード曲のソングブックを開きながら歌った。

ある日、突然私の知らない「Stormy Weather」を歌い出して驚いた。だが途中から形式などもややこしくなり、あれこれやった後あきらめたのを覚えている。

上の動画をみると、難しいどころか長すぎて手に負えないのがよく分かる。諦めて正解だった。

頭の回転が良く、いつも読みが正しい。多才で運動神経抜群。女性にモテ、毒が無く人間らしい人物だった。

次の易しいコードの「Again」を聴いてくれると嬉しい。

ゴードン・ジェンキンスのオーケストラで「Again」

万一あの世で会えたならまた同じクラスにしてもらいたい。

「アハハ、待っていたんだぞ」と言いそうな気がする。

軽い食事 お二人からがちゃがちゃのお土産 始まった春耕。

晴れた緑の日の休日。

本日昼食はヨーグルトと紅茶のみ。

本日昼食はヨーグルトと紅茶のみ。

夕食は半玉のラーメンだった。軽い食事を嬉しいと思うようになった。

今後絵を描いてみようと思い、何年も仕舞ったままの絵の具を出してみた。

固くなった絵の具などを捨てて身軽にした。気持ちの高まりが無ければ中々描く気にならない。道具がごちゃごちゃしていてもその気が起きない。果たして明日どんな気持ちになるだろうか。

午後のベンチに顔見知りのお二人の女性が見えた。

ガチャガチャのお土産という鳥の起き上がりこぼしはとても可愛い。

ガチャガチャのお土産という鳥の起き上がりこぼしはとても可愛い。

左メジロ、右アカゲラ。囲むのはお二人が付けていた手縫いのマスク。

桜で染めたという良い色加減。

左のは鼻の部分が尖った西村大臣のパターンらしい。

マスクづくりは感染症が興した思わぬトレンド。戸外志向と共に思ってもみなかった流れで、心が温まる。

これまでガチャガチャをしたことが無いが、鳥のがあるならやってみたい。

蝶の飛翔 夕刻のさえずり 改憲はしないで。

昨日日中、庭へ出るとアゲハが飛んでいた。お天気も良く活発だ。素早くてファインダーが追いつかず、当てずっぽうにカメラを向けてシャッターを押すと何枚かに写っていた。

眺めている時と違い、写真で見る生き物たちはとても賢そうに見える。蝶は、吹き付ける風の中、高尚にも紙のように軽い身体をコントロールして飛び回るだけに、あなどれない表情が覗える。

さて本日日中は本を読んで過ごし、夕刻美術館の庭に出た。隣の田んぼに水が入ってきた。これから夏に向けて素晴らしい季節が始まる。

暮れる石垣の下に釣り鐘水仙(ツチガネズイセン)がひっそりと咲いていた。

暮れる石垣の下に釣り鐘水仙(ツチガネズイセン)がひっそりと咲いていた。

その花のすぐ右で一輪残った椿が「お話しましょう」と声を掛けている。

その花のすぐ右で一輪残った椿が「お話しましょう」と声を掛けている。

庭ではちょこちょこゴルフボールを打ちながら過ごした。様々な鳥たちが遠近の木立で鳴いている。

私たちも、一日無事に終わった時、夕方みんなで歌を歌うような動物であったなら、戦争など起きなかったかもしれない。

首相がまた改憲をしたい、と述べていた。ただの一行の改憲であっても、国民が厳しく二分されるのは明らかである。改憲は議論では済まない。議論で済むならとっくに終わっている。個人が大事にして生きてきた信条、価値観、あるいは性格なども関係しかねない問題を、議論などと言って今さら揺さぶらないでもらいたい。

45年間せいいっぱい仕事し納税してきた今日、いまさら「あなたは間違っている」などとは絶対に言われたくない。昔から憲法は国民が安心して生き、喜んで働くための支えだと、ずっと思っている。

給餌するシジュウカラの力強い飛翔。

本日午前診療後、午後から連休になった。

空は五月晴れに相応しく清々しく晴れた。気温は上昇し、信じがたい事に午後1時すぎの髙田で30,7度もあった模様。そのころ美術館のベンチにいたが、さわやかな風が吹きつけ快適であり、後に30,7度を知って驚いた次第。

ベンチから水田の向こうに見える高速道路はトラックは目立つものの、乗用車はとても少なく思われた。

一昨日は庭の灯りにシジュウカラが営巣していることを書かせて頂いた。その折西よりから写真を撮ったのを、本日は反対からレンズを向けてみた。

以下巣に入る所を並べてみました。

まず巣に入るところ。

以下は出るところ。

くちばしにヒナのフンをくわえている。

くちばしにヒナのフンをくわえている。

巣を清潔に保つため時折中から持ち出す。

出入りを撮ってみると、愛らしい小鳥のイメージというより、筋肉とバネによる逞しい野性動物の印象を受ける。渾身の餌運びは以前のコムクドリで見ていたが、本日のシジュウカラも同じこと、親の必死さが伝わる。

シジュウカラが庭の灯りに営巣 カワラヒワとスズメ 蕗を採った妻。

温暖だった木曜日、運動不足の解消にと午後、美術館の庭に出た。するとシジュウカラがしきりに警戒音を発している。近くに巣があるのではと思った。

ツーピー、ジュジュジュジュッ、ジュジュジュジュッと激しく鳴く。

ツーピー、ジュジュジュジュッ、ジュジュジュジュッと激しく鳴く。

付近に巣がありそうな場所が二カ所あった。その一つが庭灯だ。以前のブログを見ると2016年4月24日に、庭の西側の灯りに空いた穴で営巣したシジュウカラの記事がある。

今居る場所は家のアプローチで、脇に同じ形の灯りがある。今年はこれを使うのかと想像し、離れて腰を下ろしてカメラを向けた。

するとやってきた。

以前の営巣はヘビやネズミがいるかもしれない雑木林の地上近く。当時何故ここにと非常に不思議だった。この度は道路から家に出入りするアプローチのすぐ横で、公道も近い。

人の気配がある分、こちらの方が卵やヒナを襲う動物を避けられそうだ。過日テレビで、思わぬ所に巣を作るシジュウカラのことを放映していた。郵便受けや伏せた植木鉢での子育てに驚いた。

本日餌が運ばれても巣からヒナの鳴き声は聞こえなかった。生まれたばかりか、あるいは抱卵している親鳥に餌を運ぶようなこともあるのか、巣は静かだった。これからはそーっと通り、いずれチーチーと聞こえるであろうヒナの声を楽しみに、沢山の巣立ちを期待したい。

シジュウカラを待っている間、カワラヒワが近くの枝にやって来た。

シジュウカラを待っている間、カワラヒワが近くの枝にやって来た。

今冬は雪が無く暖かったため、早くからモグラが庭で大騒ぎしている。お陰で沢山植えたチューリップの球根が9割がた食べられ、哀れにも枯れてしまった。茎を引っ張ると球根が無く、スポッと抜けるのである。こんなことは初めてであり、とても驚いている。芝生にも入っているらしく、軟らかそうな場所を踏みつけ、全体に撒水した。

いつも学童の自然観察日記風な記事ばかりで、美術館館長らしくないブログだなあ、と思っています。どうかお許し下さい。

昭和の日の休日 先へ進む花 懸命に酸素を運ぶトラック。

連休初日となる本日休日は昭和の日、ということだった。

昭和時代の期間は実質62年と14日になるという。私が生まれたのはその四分の一ほどの前期に相当する期間だから、遠い時代の出生者ということになる。

自分が中学校に入学した時、今の私の年令に相当する人は明治9年生まれだ。何とグラハム・ベルが電話を発明した年らしい。

だから今年中学へ入った孫の一人にして見れば、私などは(私にすれば)、もはやはるか歴史上の世代に属していることになろう。

あらためて昭和、なかんずく自分は古いと感ずる。

だが現在、ノスタルジーなど許さぬとばかり強力なウイルスに囲まれてしまった。昨年の今ごろ、いや今年の正月に、だれが今日を予想しただろう。

困惑の日々にあって、以下は本日午後の樹下美術館の庭です。

八重咲きイチリンソウ、黄花ホウチャクソウ、白ヤマブキ、エビネ。

私たちの混乱を傍目に、「お先に」とばかり咲き誇っていました。

風で落ちたか、たぶんジュウカラの巣。

風で落ちたか、たぶんジュウカラの巣。

新しい巣をちゃんと造ったのだろうか。

忙しい鳥がこんなに手の混んだ物を作るとは。

ベンチに座ると高速道路をトラックが忙しく往来していました。

ベンチに座ると高速道路をトラックが忙しく往来していました。

行き交うトラックは呼吸困難の国を救おうと、懸命に酸素を運んでいるように見えました。

山海の幸。

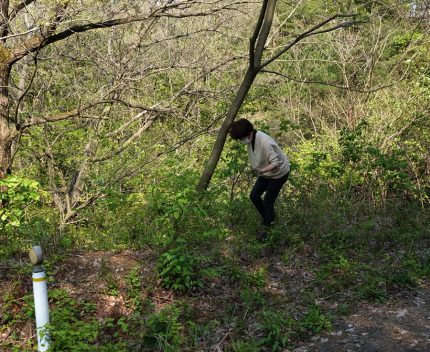

去る25日土曜日は頸城区茶臼山を散策した。

その折、路傍のワラビを採った。来やすい場所なので、既にほかの人が入った跡の残り物を喜んで採ってきた。

私たちが採ったもの。如何にも素人の仕事。

私たちが採ったもの。如何にも素人の仕事。

弟の豚肉に助けられ、少々固いものもあったが、良く噛めば問題無かった。

弟の豚肉に助けられ、少々固いものもあったが、良く噛めば問題無かった。

これは昔、芝居を一緒にやった方からのアジ。

これは昔、芝居を一緒にやった方からのアジ。

味は少なくとも関脇以上のクラスはあろう。

近隣では良く釣れているらしい。

静かな野や海を歩いたり、身近な山菜や魚を食べられるのは地方ならではの幸運である。また新鮮な大気の中でそれを採る幸せは、食べる以上かもしれない。

これからも恩恵にあずかれるよう、せいいっぱい気遣いを続けたいと思う。

皆さま有り難うございました、とても美味しく頂きました。

感覚的な寺院・松代の長命寺 何故?を考え、自分たちにも克つ。

昨日土曜日の外出の続きで、頸城区の公園や自然センターの後、十日町は松代に向かった。

これまで松代、松之山は何度も行っているが、この度だけは、いささか遠く感じた。浦川原が思ったよりも奥があり、大島区が広いためであろう。だが遠ければその分旅情がつのるので、問題なしだった。

〝橋を渡ってお参りする〟訪ねたのは松代の長命寺。

確かに、確かに、橋を渡る。正面に山門。

確かに、確かに、橋を渡る。正面に山門。

渡るとすぐ、実に甘い香りがした。満開のユキヤナギがあり、それでは?と妻の話。鼻を近づけるとしっかり匂っている。

渡るとすぐ、実に甘い香りがした。満開のユキヤナギがあり、それでは?と妻の話。鼻を近づけるとしっかり匂っている。

仁王像がある立派な山門をくぐると、本堂には青地の卍が二つ掲げられている。青い地色には何か由緒があるのだろうか、清々しい。境内に雰囲気の異なる作りの庭が所々設えられ変化に眼を奪われる。

仁王像がある立派な山門をくぐると、本堂には青地の卍が二つ掲げられている。青い地色には何か由緒があるのだろうか、清々しい。境内に雰囲気の異なる作りの庭が所々設えられ変化に眼を奪われる。

白衣観音の板碑。

白衣観音の板碑。

日清・日露戦争および太平洋戦争の戦没者追悼と刻まれていた。

仏舎利、あるいは供養塔と言われる十三重塔(じゅうさんじゅうのとう)。

仏舎利、あるいは供養塔と言われる十三重塔(じゅうさんじゅうのとう)。

ほかに千手観音像やすっきりした宝篋印塔(ほうきょういんとう)あるいは立派な無縫塔などの石仏・石塔があり、仏性あらたかな雰囲気に浸れる。

コロナの犠牲者の慰霊と無事な収束を祈って鐘を叩かせてもらった。

コロナの犠牲者の慰霊と無事な収束を祈って鐘を叩かせてもらった。

当寺は曹洞宗らしく山を背負い、豊富な清水が境内を巡っている。

当寺は曹洞宗らしく山を背負い、豊富な清水が境内を巡っている。

ひと周りした後、出口へと歩むと清水を用いた手水があり、あらためて手を浄めて退出した。

観音様の手前に花。ああ、これはコショウノキに違いない。

観音様の手前に花。ああ、これはコショウノキに違いない。

そばへ行って匂いをかぐとほのかに甘い香りを放っている。

石仏や庭・建物を観て、水音や鐘の音を聴き、

行き帰りに花の香りを嗅ぐ。とても感覚的な寺院だと思った。

樹下美術館も長命寺のように色々と心がけなければならない。

秋、大銀杏の黄葉を楽しみに再訪したい。

およそ四時間近くの外出。お天気に恵まれ無事に帰宅した。

美しい自然と寺院を巡った。春は人間だけをのけ者にして、ほか全てに光を注いでいた。

何もいま無理して希望や誇りを求める気はしない。事態はそんな軽いものではないのではないか。

新型コロナウイルスにうちひしがれながら、ひたすら何故?を繰り返し、突き詰めた方が光が刺すような気がする。

〝自粛ばかりでは駄目なのだ〟

よく分からないが、〝ウイルスに克つ〟と同時に、なにがしか〝これまでの自分たちにも克つ〟のでなければ本当の収束にはならない、と考えている。

頸城区の茶臼山城跡公園と日本自然学習実践センター

週末土曜日は晴れたらどこか戸外へ行く、1週間前から決めていたその日が晴れた。ざっと二カ所、上越市は頸城区の茶臼山城跡公園と十日町市は松代の長命寺を行く先候補にしていた。

午前は仕事、午後一時半すぎから予定通り出かけた。

先ず茶臼山城跡公園。

当公園と池は去る4月9日に来た道に隣接(あるいは含まれている?)する場所であり、当日遠くから一枚写真を撮っていた。

小さな溜め池を想像していたが、どうして、眺めの良い丘陵に抱えられ、旧跡茶臼山城を頂く風光明媚な場所だった。

茶臼山の林道にワラビが生えていた。

茶臼山の林道にワラビが生えていた。

かってここで大きなワラビを沢山採った。

林道を降りて進むとほくほく線「大池憩いの森」駅へ出る。

「大池憩いの森」駅から直近の場所。

「大池憩いの森」駅から直近の場所。

素通りしていた所だが、本日あまりに美しい新緑のハンノキを目にして車を降りた。

「上越市日本自然学習実践センター」といういかめしい名前がついている。

「上越市日本自然学習実践センター」といういかめしい名前がついている。

大規模なビオトープということだが、20年ほど経過し、極めて瑞々しく自然な景観になっている。

センターは奥が深く魅力的だった。是非再訪して全周してみたい。

センターは奥が深く魅力的だった。是非再訪して全周してみたい。

ここでピクニック仕度のご家族とすれちがった。

ここでピクニック仕度のご家族とすれちがった。

三密で家に居るのも大事だが、新鮮な外気に当たり、

日光を浴び、さらに健康アップをはかるのは有益だ。

新潟県は至る所、静かで健康的な場所に恵まれている。

さて以上は本日の公園と自然の探訪でした。

いずれも非常に良く手入れされていました。田舎には荒れた自然もあることはある。しかし、手入れされている自然は手入れされている都会よりも洗練され、かつ健康的で安全ではないでしょうか。管理に関わっている皆様に心からお礼を申し上げます。

このあと松代(十日町)の長命寺へと向かいましたので、次回掲載させて下さい。

ご拝読あり難うございました。

岡江久美子さんが亡くなられた 「Till(その時まで)」。

岡江久美子さんが新型コロナウイルスに感染されていて急変、亡くなられたということを知った。

重症化から重篤化へ。その間の恐怖と苦しさはいかばかりだったか、それを想像し、心からお悼みするばかりだ。

普段感染や死亡の数が発表される場合、主に疾病理解のための情報として接している。しかし、それが「知人の知人の事」になり、さらに「知人のこと」となれば、事は非常にリアルなものになろう。

この点、志村けんさん、およびこのたびの岡江久美子さんは、個人的に知らずともテレビで見慣れた人ゆえ、病の恐ろしさがまざまざと伝わる。

設定された緊急事態宣言の期限を控えて、緩みがちな私たち。突然の彼女の知らせは大きなインパクトがあった。

〝心から岡江さんのご冥福をお祈りいたします〟

さて一定の安心の日は、まだ1年より先とも聞く。その時、皆でなにがしかの警戒をしつつ、かっての毎日を懐かしむように話をするのだろうか。おそらく行きつ戻りつしながら、自由の日は徐々に実現されるのだろうが、どんな日が待っているのだろう。

そんな本日、「Till」(その時まで)のタイトルの曲をYouTubeから引いて並べてみました。

1950年代から世界中で聴かれた曲で「愛の誓い」という邦題がありました。

(以前は世界中で聴かれる曲が次々と生まれた)

ゆっくりしたテンポと伸びやかなメロディーは、萎縮しがちな心に響きます。

若い時はつまんないと思っていたロジャー・ウイリアムス。

年のせいでしょう安心して聴けるようになった。

ジェリー・ヴェイル。申し分無く良い声ですね。

世界を駆け巡った歌姫、カテリーナ・ヴァレンテ。

心から岡江久美子さんのご冥福をお祈り致します。

ある種論争としてテレビやネットを賑わしている著名人などは、これまで亡くなった人達の死を悼んで、一日くらい静かにできないものだろうか。

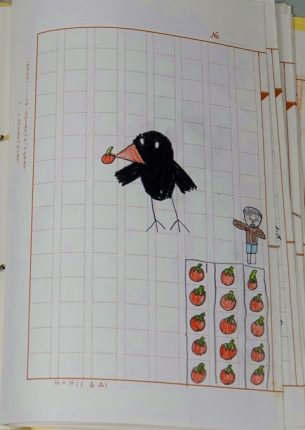

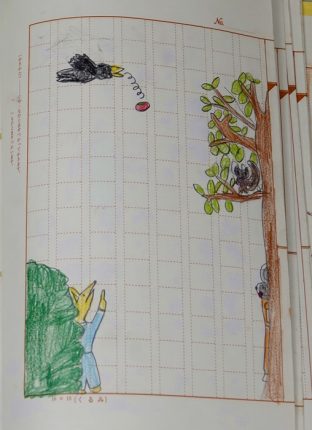

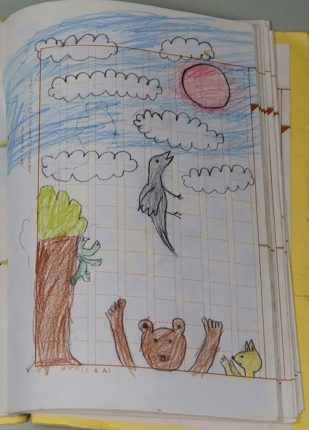

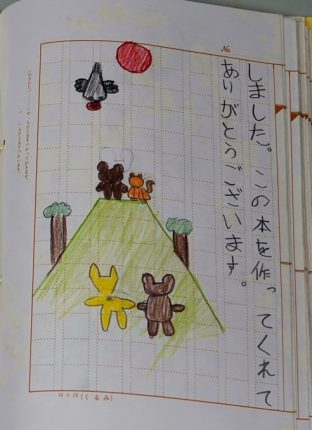

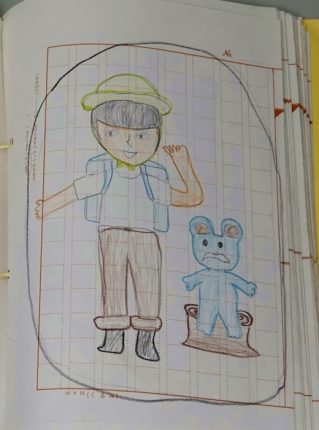

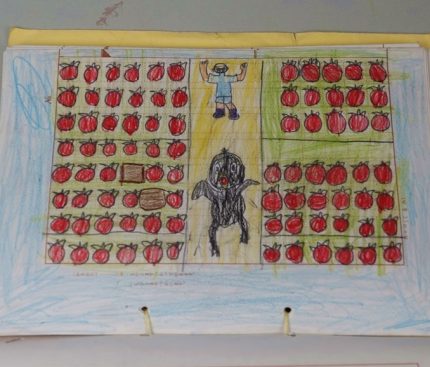

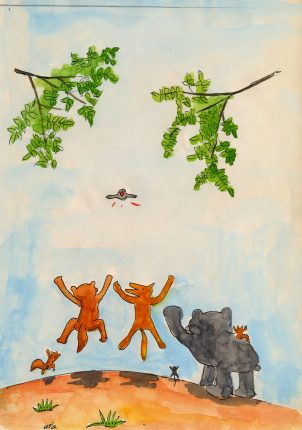

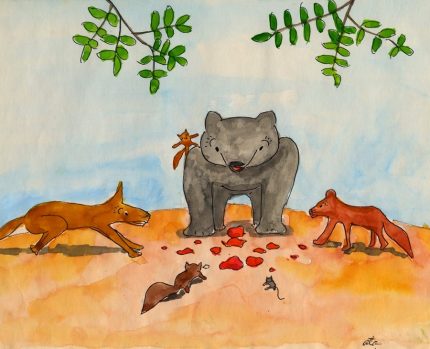

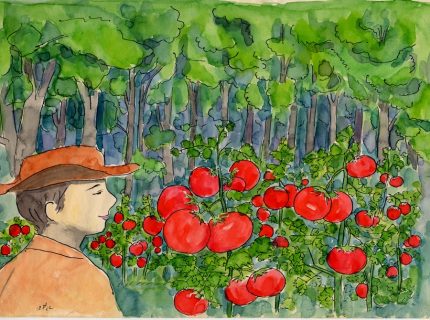

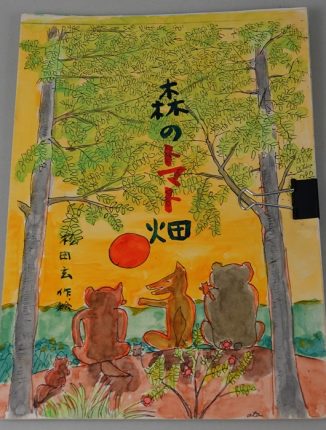

小学二年生による「森のトマト畑」の感想文

1982~83年頃、こどもたちのために書いてみた「ばいきんきち」をその1およびその2、続いて「森のトマト畑」その1,その2を二回にわたり掲載させて頂きました。

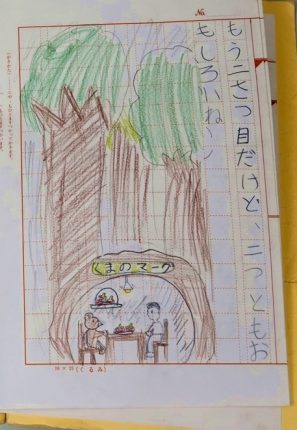

当時小学2年生の娘がそれを学校へ持参しました際、担任の先生が生徒さんたちに読み聞かせをされ、後日森のトマト畑について、クラス全員による感想文が届けられました。劇にして楽しんだ写真も添えられ、大変恐縮しました。

綴られた31名の感想文。

綴られた31名の感想文。

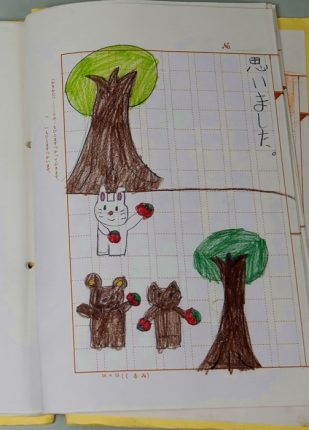

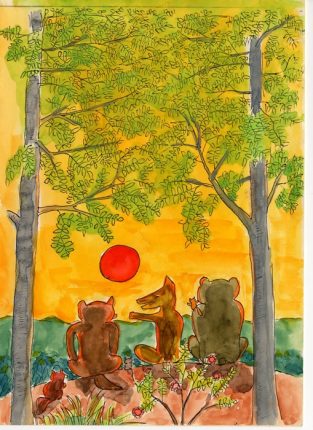

いずれも文には絵が描かれていて、生徒さんの感受性に刺激を受けたのを思い出します。

おおよそ40年前の皆様にあらためて感謝し、中から幾つかを紹介させて頂きました。

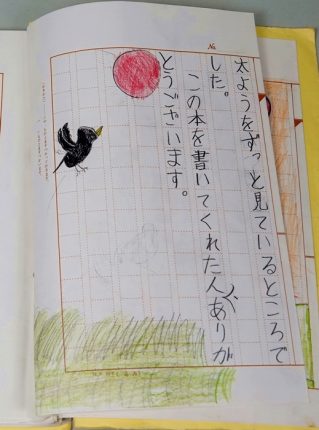

「この本を読んでいただいたら、わたしもそのトマト畑にいきたくなりました。森のどうぶつたちは、なかよしなんだなあ、と思いました。からすはがんばりやだと思いました」

「とってもおもしろいお話でした。ぼくは、からすがほんとうに太陽をもってくるかと思いました。ぼくはピーマンと、トマトがきらいだけど、きゅうしょくででたらぜったいたべます」

「太ようと、みんなトマトをまちがえていて、カラスが「それは太ようではないんだよ」といってもかなしくなかったから、よかったなあと思いました。

「先生が、この本を読んでくれた時わたしは、とってもすてきな本だなあと思いました。りすたちは、トマトを太ようとまちがえてずっと太陽を見ていました。わたしもまちがえたらずっと見ているところでした。この本を書いてくれた人、ありがとうございます」

文では、カラスが正直に話し、みんなに責められなかったこと、ウンチの種が芽をだすこと、人間がクマと話をすること、太陽とトマトが同じか?ということなどへの興味が沢山書かれていました。

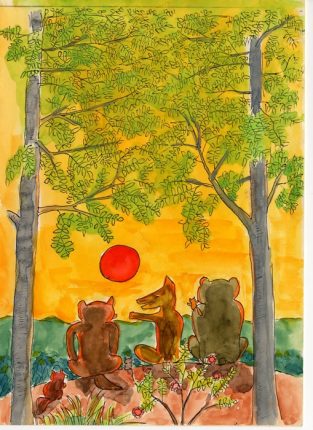

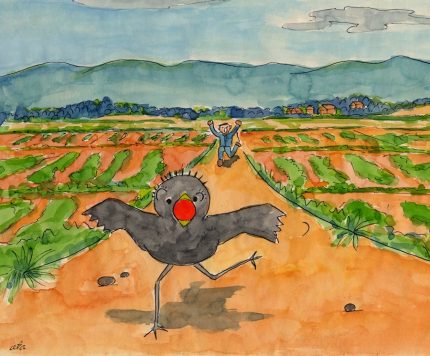

以下文に付けられていた絵の一部です。

文・絵とも一生懸命に書かれています。全部をお載せできなくて残念です。

寒冷前線の通過 野菜と食卓。

気象解説によれば周期的に低気圧が通過しているという。確かに雨、曇り、晴れ、雨交じりの荒天、雨、曇り、などがそれぞれ半日~一日半の単位で繰り反されている感じがする。

本日日中は曇りだったが夕刻に一時強く風が吹いた。仕事を終えて四ツ屋浜に出向くと、荒天特有の雲が見られ、気温が下がるとひどく風が吹いた。

雲が割れて、あたかも空が二分されているようだが、実は大きな帯状の雲が並んでいるのではないか、と考えられた。

雲が割れて、あたかも空が二分されているようだが、実は大きな帯状の雲が並んでいるのではないか、と考えられた。

最初の雲が近づくと寒くなり、突風が吹いた。

最初の雲が近づくと寒くなり、突風が吹いた。

車は一昨年替えたプレミオ。

夕食の煮物。

夕食の煮物。

弟の豚肉と小さなジャガイモ、それにコンニャク。

先日あるお宅から頂いた山菜。ご実家の山のものということ。美しく、あたかも作品のようだ。煮たり、天ざるになったり、和えたり、美味しく頂きました。

先日あるお宅から頂いた山菜。ご実家の山のものということ。美しく、あたかも作品のようだ。煮たり、天ざるになったり、和えたり、美味しく頂きました。

コロナの春とはいえ、皆さんの畑はジャガイモから無事スタートしている。すでに芽がのびはじめたという。

森のトマト畑 その2 日曜日の外気。

太陽のかけらを取ってくると言って飛び立ったカラスは挑戦に失敗。かわりに美味しいトマトを持って帰って謝ろう、と決心するくだりまで、前回トマト畑その1に掲載致しました。本日は続きです。

5 まちにまった太陽

ぐっすりねむった次の朝、カラスはトマトをくわえると森をめざしてとび立ちました。山こえ川をこえてとびます。ようやく動物たちの森が見えてきました。

「もうすぐだ」森でさいしょにカラスをみつけたのは小リスでした。とおくのカラスは、何か赤いものをくわえています。丸くピカピカ光っているではありませんか。

「太陽だ、カラス君が太陽をとってきたぞ!」

小リスはみんなに知らせました。動物たちはお山のてっぺんにかけつけます。

「やった、やったー!」6つぶれた太陽

カラスはどんどん近づきます。トマトはまっ赤に光り、たしかに太陽のようでした。パタパタパタ。

カラスは、ついにみんなの上までやってきました。

「えらいぞカラス君!」、

「カラス君、やったね!」

みんなは、くちぐちにカラスをほめました。「カアーッ!」、うれしくなったカラスは、思わず大きな声で鳴きました。

ポロリ、そのとき、口からトマトがおっこちたではありませんか。

ヒューッ!

「太陽が落ちてくるぞ、にげろ!」みんなはこかげにかくれました。ベチャ!

へんな音がしてトマトはつぶれて地めんにとびちりました。

何がおきたのでしょう、びっくりした動物たちはとおくから見つめます。

「ゴメン、ゴメン」

カラスは空であやまっています。いちばん早くうごいたのは小リスでした。そろりそろりとトマトに近づきます。

「クンクン、ちょっとまてよ、いいにおいがするぞ」

小リスがいうと、なかまたちがあつまりました。

ジュクジュク、ピカピカ、プーン、

太陽はとてもおいしそうです。

ごくり、ごくり、みんなののどがなっていました。

たまらず小りすがひとつまみ、ピチャピチャ食べはじめました。

「なんておいしいんだ!」もう大変、いっせいにピチャピチャ、クチャクチャはじまりました。

あっというまにトマトをペロリ。

「太陽っておいしいね」

みんなの口は真っ赤っか。動物たちは、おたがいのかおを見て笑いました。

空でカラスがこまっていました。

それは太陽ではありません、トマトです、と言えなかったのです。7 おいしかった太陽

それからというもの、動物たちは太陽のあじがわすれられません。夕方になるとお山のてっぺんに集まって、まっ赤な太陽をながめました。そして、

「もう一度おいしい太陽を食べたいね」と言いました。

夕陽(ゆうひ)はトマトそっくりでした。森に秋が来て、しずかに雪がふりはじめ、みんなはあなぐらでねむりました。なんケ月かたって目をさますと大好きな春になりました。

8 森のトマト畑

ところで、森にはカミナリが落ちて山かじになった場所がありました。

じつは、トマトを食べたあと、そこでマーグじいさんがウンチをしていたのです。ウンチの中には、いくつかトマトのたねがまじっていました。

その中の一つから、なんとまあ、芽(め)が出ていました。だれも気がつかなかったのですが、芽はすくすくと育ちました。

そして夏、赤くみごとな実が六つ、七つ、ついたではありませんか。「太陽だ、こんなにたくさんある」、みつけたのはマーグじいさんでした。

とつぜん、カラスがおりてきました。

「それは太陽ではありません、トマトという野菜(やさい)です。マーグさん話を聞いてください」と、言いました。じいさんは、しんけんにカラスの話を聞きました。

カラスは、太陽を取れなかったことをあやまりました。それから村の畑でトマトをもいできたこと、野菜は山火事(やまかじ)のばしょでよく育つこと、食べてウンチをすれば来年もまた芽が出ることなど、知っていることをぜんぶ言いました。じいさんはみんなを呼びに行きました。

あつまった動物たちのよろこんだこと。

ゆめにまでみた太陽が、目の前にたくさんあるではありませんか。

食べようとするみんなに、じいさんが言いました。

「ちょっとまって」

それからカラスに聞いた話をみんなにしました。「トマトというものだったのか」

カラスのしっぱいも、太陽とちがうということも、だれももんくをいいまんせん。

「わかったね、みんな。さあトマトを食べよう」

もうがまんができません。手に手にトマトをとると、むちゅうになって食べました。みんなには、もう太陽でもトマトでもどちらでもよかったのです。

ああ、動物たちはなんとしあわせだったことでしょう。

見ていたカラスは安心して村へかえりました。それからカラスから聞いたように、みんなは毎年トマトを食べては、あき地でウンチをしました。そして何年かすると、しだいにりっぱなトマト畑ができてきたのです。

もちろん動物たちはとても丈夫になりました。

どうでしたか、私がマーグじいさんから聞いたのは、こんな話でした。

山おくのどこかに、このようなトマト畑があるかもしれませんね。

色々と突っ込みどころ満載の話だった事でしょう。陳謝をしながら感謝も致してます。

さて本日日曜日は暖かく、気持ち良い空に恵まれた。普段不健康と指摘される家ごもりが勧められているウイルス社会。安全なら健康維持のため出来れば戸外にも出たい。

その点、海、公園など田舎はあまり人に会わない良い場所がある。

本日昼近く、互いにマスクをして過日歩いた頸城区は大池いこいの森の湖畔を妻と歩いた。

一時間少々の間にランニングの若者が一人私たちを追い越し、一組の夫婦とすれ違い、外人さんのカップルが車から降りるのを見ただけだった。

昼食は湖畔の階段に座り、おにぎりとサンドイッチを分け、お茶を飲んだ。

南向きの庭。

南向きの庭。

庭の手入れをしたり、鳥を撮ったり二時間を過ごした。

ご夫婦が一組こられ庭を歩いて帰られた。

漠然とした恐怖に包まれながらお互いの疎外を温め合う、奇異な毎日。こんなことになってまったく言葉もない。

医療も激しい前線と、かえって暇をみている所に分かれている。私のところは後者だが、一人一人に非常に気を遣い、綱渡り感覚がつきまとう。当地は嵐の前の静けさを思わせ不気味でもある。

家では外気を入れ、清潔を保ち、運動と睡眠を心し、過剰な飲食による消耗を謹み、いざの場面に備えなければならない。

みんなが困っている、そのことをイメージしあう。

戦争よりまだいい、と仰ったおばあさんがいた。

森のトマト畑 その1。

新型コロナウイルス感染対応に準じ、なんとか休館中の樹下美術館。

お詫びのひとつとして、誠に恥ずかしいのですが1982~83年ころの自作「ばいきんきち」を掲載させて頂きました。

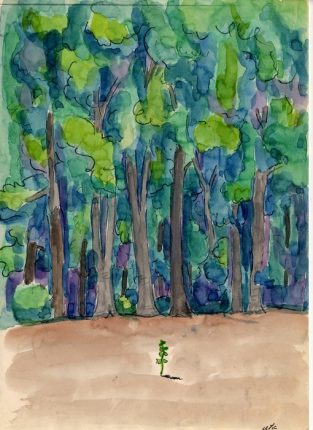

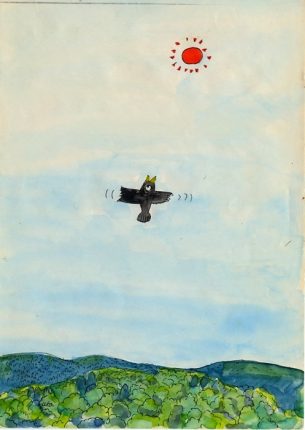

同じ頃もうひとつ「森のトマト畑」を書きましたので、本日懲りずにその前半を載せてみました。当時文は原稿用紙にボールペンで書き、絵は半紙に水彩を施しました。

長年経ち、一定の語句を添削しています。また表紙を替え、新たに後半の挿絵を用い、タイトルはパソコンで上書きしました。当時多くの漢字にルビをふり、一応小学校低学年の娘向けに書いていました。

1 はじめに

今日は、むかし私がお山を歩いていたときに見つけたトマト畑のことをお話しましょう。

あつい夏の日でした。わたしはとおい所にあるお山をあせをかきかき歩いていました。うすぐらいお山の森に小さな空き地がありました。

おどろいたことに、そこにまっ赤にじゅくしたトマトがたくさんなっていたのです。あついひざし、かわいたのど。そのとき、がまんしきれず一つもいで食べたトマトのおいしかったこと。でもなぜ、こんな山のおくにりっぱなトマト畑などがあるのでしょう。私はわけが知りたくて森のおくへはいっていきました。

森にはいろいろな動物が住んでいました。動物たちはリスもクマもテンも、タヌキも野ネズミも、キツネもみなつやつやと毛なみが良く、とてもじょうぶそうでした。元気なのは、おいしいトマトを食べているせいにちがいない、と思いました。

私は動物たちに、どうしてこんなところにりっぱなトマト畑があるのか、わけを聞いてみました。

すると年よりクマのマーグじいさんが、「こちらへいらっしゃい」といって、じいさんお気に入りの木のあなぐらへつれて行きました。

「じつはあのトマト畑にはわけがあってのう、ひとつ聞いてみるかい」といって話してくれたのがこのお話です。2 うすぐらい森

動物たちの森はむかしからひあたりが悪く、とてもくらかったのでした。そのためみんなはよく病気になりました。それで動物たちはもっとひあたりが良ければなあ、といつもねがっていました。ある日、村からいちわのカラスが森にまよいこんできました。カラスはみんなから明るい森のねがいをきくと、

「それなら私が空をとんで、太陽のひとかけらをとってきて森を明るくしてあげましょう」といいました。

みんな大喜び。くちぐちに「カラス君、おねがいします」とたのみました。3 がんばりカラス

雲ひとつないたいそう良いお天気の朝、

「では行ってきます」

動物たちにみおくられ、カラスは大空めがけいきおいよく飛び立ちました。

パタパタパタ、パタパタパタ、、、。カラスはいっしょうけんめいはばたきました。

でもとんでもとんでも、太陽は高い空の上。がんばりつづけたカラスでしたが、夕がたまでにようやく低い雲の下までしか行けきませんでした。太陽はどんどんしずんでいきますし、羽もすっかりつかれてしまいました。とうとうカラスはあきらめて、地上にまいもどりました。

それからあくる日もあくる日も、カラスはとびたちましたが、うまくいきません。

そのころ森では、動物たちがなかなかかえってこないカラスのことをしんぱいしていました。

「太陽はあついからなあ、カラス君、おおやけどをしてしまったのでは」

マーグじいさんはしんぱいそうです。

「空をとべるカラス君だ、きっと太陽をとってきてくれるよ」

小リスはカラスをしんじているようでした。

「もしかしたらカラス君、太陽をもちにげしたのでは」、キツネはうたがっているみたいでした。

それでも夕方になると、みんなでお山のてっぺんにすわって、カラスの帰りをまちました。4 こまったカラス

ところでカラスはどうしていたのでしょう。

なんどくりかえしてもうまく行かないカラスは、しょんぼり村はずれの道をあるいていました。

「このままでは森にかえれない。こまったなあ、カアー」と空を見上げてなきました。しばらく歩いていると、広いトマト畑が見えました。まっ赤にじゅくした大きなトマトがたくさんなっています。おなかペコペコのカラスは一つをもぐと、モグモグ、むちゅうになって食べました。

「あーあ、おいしかった」カラスはようやくひといきつくことができました。

そしてもう一つ食べようとトマトをくわえたとき、

「コラー、いたずらカラスめー!」

大きな声がしておひゃくしょうのとくべえさんが走ってきました。

カラスはトマトをくわえるとスタコラ、スタコラはしってにげました。ようやく草むらへとにげて、ひとやすみ。

くわえてきたトマトを食べようとしたとき、

まてよ、太陽がとれないなら、かわりにこのおいしいトマトをおみやげにもってかえろう。そしてみんなにわけを話して、あやまろうと思いました。

その夜カラスは、トマトをわきにおくと、ぐっすりねむりました。

申し分けありません、後半へ続きます。

これが当時の表紙。

これが当時の表紙。

いつでもコピーできるように、原本は閉じずにクリップで止めていました。

文の原稿用紙。

文の原稿用紙。

こどもたちなどに上げる時はこれをコピーし、

挿絵のコピーをはさみ表紙のコピーを乗せてホッチキスで止めました。

10部ほど作りました。当時白黒のコピーが普及しはじめていましたが、私が知る限りカラーコピーは新潟市の印刷屋さんが扱っていてそこへ持参しました。一枚800円だったと記憶しています。その後カラーコピーは急速に普及しました。

蜘蛛ケ池天ケ池 苦しい人間社会と鮮やかな自然 全国へ緊急事態宣言。

上越市大潟区には大小六つの湖沼があり、南西よりに二つ蜘蛛ケ池と天ケ池(あまがいけ)が並んでいる。二つは県道と畑を挟んでわずか150メートルほどで隣り合っている。

在宅訪問などで頻繁に通るが、この通りでいつも清々しさを覚える。二つの池はよく雰囲気が似ていて仲の良い兄弟のようだ。

社会が新型コロナウイルスに苦しんでいる間に野は次々と花を咲かせ新緑の着替えをしている。今回ばかりは自分たちが惨めな分、自然はいっそう鮮やかで高尚に見える。

さて緊急事態宣言が全国へと拡大して出された。

残念ながら国の施策には気骨が感じられず、いつもながらピンと来るものがない。

これまで丹念に個々の感染経路を追って頑張ってきた新潟県。当初インタビューを受けるニュースの知事は戸惑いを隠せなかった。

自分としては当然必要なことは精一杯遵守して行きたい。

だがこの先、どこか実感の乏しい要請や宣言を聴き続ける事。それが一番苦痛かもしれない。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月