大潟かっぱ祭 掘川紀夫さんのテンセグリティ ほくほく線夕暮れ電車。

本日から二日間上越市大潟区は四ツ屋浜のキャンプ場ふれあい広場で、大潟かっぱ祭が開催される。

正午すぎから米大舟の民謡踊りがあるので、午前の仕事を終えて急いで出かけた。米大舟は平成29年4月に日本遺産として「荒波を越えた男たち

の夢が紡いだ異空間 ~北前船寄港地・船主集落~」の中で関連遺産として認定されている。

以前撮った踊りの写真や当館が所有する棟方志功作の米大舟が、新潟県関連の文化事業で何度か使用されている。

本日の好天は米大舟日和、是非また撮りたいと勇んで出かけた。しかるに到着持、急遽予定が繰り上がって終了していた。がっかりである。仕方がない、来年は是非予定通りに行って頂き再度挑戦してみたい。

会場周辺の松林でピクニックをしてくつろぐ人達が大勢いるのもこの祭の良い所。

会場周辺の松林でピクニックをしてくつろぐ人達が大勢いるのもこの祭の良い所。

とても上手だった小学生のブラスバンド。小さな頃から楽器に親しむのは本当に良いこと。是非長く続けてね。

とても上手だった小学生のブラスバンド。小さな頃から楽器に親しむのは本当に良いこと。是非長く続けてね。

あたふたと会場を後にして美術館に行った。

昨年8月、「夏庭のテンセグリティー展」を行って頂いた美術家の掘川紀夫さんが来館された。

かねてお願いしていた作品を持参され前庭の右側にセットして頂いた。

花があれば花と共演し、花少なければ自ら花となるテンセグリティ。爽やかモダン、、、。今後のメンテナンスもして頂き、少額のレンタルで置かせて頂くことになった。

掘川さん、本日は大変有り難うございました。

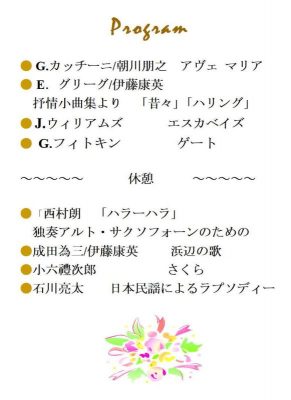

豊かな「須川展也 サクソフォーンコンサート」のプログラム。

樹下美術館の音楽会「須川展也 サクソフォーンコンサート」が明後日に迫りました。

先日須川さんからプログラムが送られてきましたので、掲載致しました。

リリカルなクラシック曲と欧米の現代作曲家の曲が並ぶ前半。

後半は日本の現代曲および歌謡、そして狂詩曲風に演奏される様々な日本民謡。

以下は1998年10月、須川展也さんが出演されたNHK「トップランナー」の動画です。

穏やかに自らの音楽を語り、会場の質問に答えておられます。

魅力的な人柄が伝わります。

6月最初の日曜日午後は、和と洋、さらに時代とジャンルを豊かに往来する楽しい音楽会になろうと期待されます。

施設の回診 庭の雑草取りとお茶。

雲は白く風涼しく晴れた本日午後、近隣の福祉施設の回診に出かけた。

何かと課題が待っている回診だが、本日は皆さん落ち着いていて安心だった。

帰路、美術館によると妻が友達と庭仕事をしていた。

いくらでも仕事がある庭で、本日は除草。

妻達の庭仕事は、おしゃべりが混じるのでどこにいるのかすぐに分かる。

私は建物の裏手の芝生に生える雑草をむしった。

裏手ではいま固まって群れるスズメのカタビラが問題。穂をつけているうちに取らないと、種が飛んでさらに広がるため油断が出来ない。

今年の表側の芝は密度濃く、今までになく良い状態になっている。春先から例年より沢山肥料をやっているからだと思う。

三時が近づきお茶になってのでお相伴をした。風涼しく良い午後だった。

土底浜の夕暮れにアザミ 野の花と人。

一昨日、大潟区の土底浜の海岸で夕焼けを見た。

その折笹やぶのヘリにアザミが咲いていた。日没の荒れ地に咲くアザミに得に言われぬ麗しさを感じ、心温まった。

細い笹が連なっている海岸。写真の右のへり(矢印の部分)にアザミが咲いていた。

細い笹が連なっている海岸。写真の右のへり(矢印の部分)にアザミが咲いていた。

風が強い場所なのに、笹に遮られるのか花はしっかり立っている。

風が強い場所なのに、笹に遮られるのか花はしっかり立っている。

人気の無い夕暮れの浜で、アザミなどに出合うと心慰められる。

過酷な場所で、誰に見てもらうわけでもなく一心に咲く花。

出来れば人間もその花の如くありたいと願うが、自我が強くて上手く行かない。

かたや「自称野の花」という人はいるけれど、自称の段階ですでに駄目であろう。

万一「野の花のような人」がいたなら、そっとしてあげるのが一番良いかもしれない。

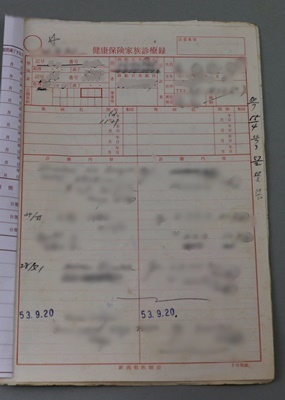

幼少のカルテにとても驚かれたお父さん。

先日40代のお父さんが来院された。

診察室に入ってこられると、

「あー、びっくりした。私のカルテがあるですか、びっくりしたー」と盛んに目をまるくされている。

出ていたカルテを見ると、初診が昭和52年11月と記入されている。

生後9ヶ月で初診されたことになり、当時いわばまだ赤ちゃんである。

「ばあちゃんによく連れられて来ましたよ」と仰る。

後でカルテの中身をみると最期の受診は昭和59年10月、7年間に64回受診されていた。

ほとんどが日常的な疾患で、確かによくこられている。

私は当時のお顔など思い出せないが、ご本人はおばあちゃんとの来院をぼんやり覚えておられるらしい。

初診年月日を見て、

「9ヶ月か、、、」と遠くをみるような表情をされている。

「うちでは昔のカルテも出るようにしています」

「そうですか、ああ、びっくりした-」

診察を終えて、処置に回り、そこで看護師さんにも、びっくりした、と仰っている。

幼少のカルテに出会い、これほど驚かれる方も珍しい。

最期に「先生は変わりないですね」と仰った。

昔の私はどんな風だったのか思い出せないが、このような一言は何より嬉しい。

初診が生後9ヶ月、終診が7才の35年前のカルテ。

初診が生後9ヶ月、終診が7才の35年前のカルテ。

この方の初診当時私は35才だった。そのことに気がつき、今度は私が驚いた。

今や多くが電子媒体になった診療記録。

書物やお金、あるいは書類などは次第に電子化され、現物が希少になってくる。そのような中で、自分の幼少に関する古ぼけた突然のカルテは情感を揺さぶるのだろう。

懐かしくも気楽な曲。

洋楽の歌では「foolish」という言葉によく出合います。

「愚かな」「馬鹿げた」「取るに足らない」などの意味があるようです。

前置きはともかく私が好きな「Foolish」が付く曲を二つあげてみました。

いずれも古い曲で数多くの人が演奏しています。

※My Foolish Heart→1940年代発表。 These Foolish Things→1930年代発表。

スローで無理が無く、水のようにすーっと心に届く曲ではないでしょうか。

「My Foolish Heart」。ベニー・グッドマン楽団で歌ったこともあるETHEL・ ENNIS(エセル・エニス)の歌。

この人は力まず、アドリブもこぶし回しも控えられ、素直に歌います。

「These Foolish Things」。

これも戦前の曲で、去った人にまつわるちょっとしたことごとが一つ一つ歌われます。

現在最も人気がある歌手の一人マイケル・ブーブレが大変丁寧に歌っています。

これも「These Foolish Things」。

ピアノバーの設定でしょうか、楽譜どおりヴァース部分(導入歌)から歌われます。

ロックの大御所、イギリス人のブライアン・フェリーが快調なリズムに乗って?めそめそと歌います。

楽器が増え、最後のコーラスが入る辺りでは、失恋なのに何故か祝福されているように感じました。

一度聴くとまた聴きたくなるアーティスティックな編曲・演出と独特の歌唱はさすがです。

これも「These Foolish Things」。

カクテルあるいはラウンジピアノ打って付けの名手ビージー・アデールのピアノ・ウイズ・トリングスです。

彼女もヴァースから丁寧に弾き始めています。コーラスに入って5小節目からベースとブラシドラムスのリズムが加わり、9小節からストリングスを交える洒落た構成です。

オーナーの好みでしょうか、彼女の曲を大潟区のレストラン「サブリーユ」のBGMで聴いたことがありました。

終了時、そのままもう一度ご覧になる場合、左下の丸矢印(もう一回見る)をクリックして下さい。

昨日の熱風のあと雨に恵まれた庭 保育園の健診。

一昨日、昨日と強い風が吹き、特に昨日は南気で庭の草木は散々だった。

その後昨夜から風が収まるとしっかり雨も降ったため、植物たちには点滴を受けたように一息ついている風だった。

しかし何かしら影響を受けているのも事実。この先風については6月半ばまで穏やかであり、自身旺盛に成長する期間でもあり、ゆっくり修正、回復するのではないだろうか。

昨日の柿の苗(上)と本日の苗(下)

昨日の柿の苗(上)と本日の苗(下)

葉に少々の疲労が見える。

昨日の松の芽はほぼ横になり、北に向かってS字状に波打つ形に煽られていた。

昨日の松の芽はほぼ横になり、北に向かってS字状に波打つ形に煽られていた。

本日の芽はS字からかぎ状(ステッキの柄のよう)になり、かつ立ち上がろうとしていた。

本日の芽はS字からかぎ状(ステッキの柄のよう)になり、かつ立ち上がろうとしていた。

本来真っ直ぐ上に伸びていたのがこんなになった。この先どんな風になるのだろう。

午後から保育園の健診に行った。水鳥のヒナのような0~1才児、マイペースな3~4才児。それが年長さんになると、多くが私に対して自然なアイコンタクトを取るようになる。あまつさえ「○○です、宜しくお願いします」と言い、「有り難うございました」とも言う。

いつもながら障がいのあるお子さんに対して、みな優しい接し方をするのも安心だった。

3,40年前に比べ、保育士さんの数が格段に多いのには目を見張らされる。

有り難くない熱風の日。

昨日に続いて強風に見舞われた日。しかも南よりの熱風という悪い風。春を歌っていた樹木と草花を好きなようにいたぶり続けた。

明日は雨ということだが、ぐったりするものもありスタッフと撒水した。

あおられてくにゃくにゃになった松の芽は元にもどるだろうか。

あおられてくにゃくにゃになった松の芽は元にもどるだろうか。

ミヤコワスレは強い花。しなったり起き上がったりして歌っていた。

ミヤコワスレは強い花。しなったり起き上がったりして歌っていた。

へたり込んでしまったクリスマスローズ。

へたり込んでしまったクリスマスローズ。

十分に水やりをしたので、明日起き上がってくれれば。

そんな熱風の昼、巣立ったばかりの雀のヒナが手が届くほど近い枝で鳴いていた。

毛繕いをするなど余裕が見られたが、気をもんだ親がやって来て遠くの枝へと誘導した。

追加です:少々分かりにくいのですが、親がやってきてひな鳥を飛び立たせた場面です。餌を与える振りをして誘導するのを見た事がありますが、このたびは面倒なやり取りをせず、「飛びなさい!」と一喝したように見えました(主観です、、、)。

暗くなって少し落ち着き始めたものの、一日中本当に悪い風だった。

素晴らしい妙高山を眼前にゴルフをした。

よく晴れた本日日曜日、妙高カントリークラブであるご夫婦と一緒にゴルフをした。

大きな木が揺れグリーンのピンがしなるほど風は吹いたが、高原の陽光清々しく眼前の妙高山は圧倒的な彫刻のようであり、ことのほか素晴らしかった。

何度も通った当コース。年のせいもあるのか、残雪の妙高にこれほど心奪われたのは初めてだった。

パートナーご夫婦の人柄がまた素晴らしく、和気あいあいと18ホールを堪能させていただいた。

過剰なシロバナ紫蘭を処理し、成長が止まったクリスマスローズを移植してみた。

草花には放置したままで育ち、あまつさえどんどん増えていくものがある一方、手を掛けないと消えてしまうものもある。

当館の庭の白花紫蘭は前者の典型で、ほかに株分をすると放っておいてもそこで増え続ける。

一方クリスマスローズは肥料をやったくらいでは大きくならないばかりか、小さくなって消えてしまうことも珍しくない。

原因として庭植えした場所の土が硬くなったり根が苦しくなってしまうせいではないか、と考えている。

ふかふかの土は生き生きと花を維持するのに欠かせない条件だが、庭では風雨の作用や、周囲の樹木の根のはびこりなどにより土は次第に固くなる。

今夕、一時間半をかけて増えすぎている場所のシロバナ紫蘭を抜き出して、成長の悪いクリスマスローズをそこに移植した。

単球のものから、イモなどのように塊になっているものまで、びっしりと土を占有していた紫蘭の根。

単球のものから、イモなどのように塊になっているものまで、びっしりと土を占有していた紫蘭の根。

一部を空きの多い西の庭に移した。

根を掘り出した一角。

根を掘り出した一角。

元の土をかなり取り出し、若干の肥料を加え、ホムセンターから購入したクリスマスローズ-の用土と混ぜて床を作った。

元の土をかなり取り出し、若干の肥料を加え、ホムセンターから購入したクリスマスローズ-の用土と混ぜて床を作った。

古い土や根を処理して、新たな床に植えた。

古い土や根を処理して、新たな床に植えた。

夕刻5時から一時間半、足と言わず腰と言わずあちらこちらがギシギシ痛んだ。

密植ぎみだが、当初はすくすく育つような気がするので、元気になるまでここで様子を見ることにした。

クリスマスローズは毎年花の少ない三月、美術館が開館する時期によく咲き揃うので、当館には無くてはならないと思っている。しかし難しい面があり、今もって満足に咲かせているとは言い難い。

花のふる里は、石灰岩地帯の雑木林と聞いたことがある。出来ればそのような場所をイメージして、育ててやりたいと色々行っている次第。

上越市立小林古径記念美術館から二回目の貸し出し作品を展示致しました。

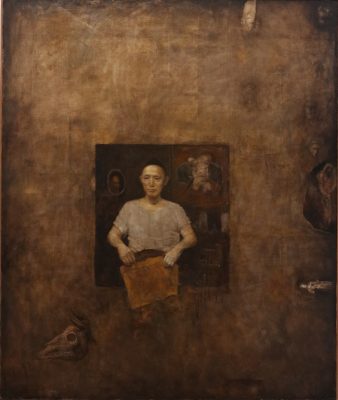

今年の樹下美術館は上越市立小林古径記念美術館から倉石隆の大型の油絵作品をお借りして展示をしています。

開館の3月15日から6ヶ月に亘りる二ヶ月おき、計8点の展示は大変光栄であり、また緊張を禁じ得ません。

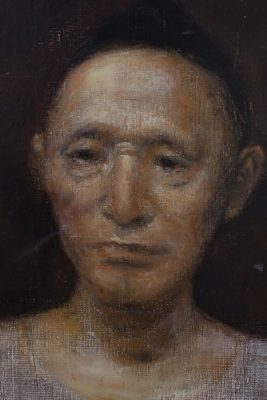

このたび初回の三点、「粉雪が舞う」「月の光」「人間の風景」の展示を無事終えてお返しし、昨日「地平」「吉井忠氏の像」の二点を搬入、本日から二ヶ月間、展示いたします。倉石隆作品については、他に樹下美術館収蔵の6点の小型の挿絵原画作品の展示を行っています。

二点とも大作で、「地平」は193,9×130,3㎝、「吉井忠氏の像」は193,8×161,7㎝です。

ピクチャーレールのある壁面の上下左右いっぱいを使って無事に架かりました。

樹下美術館ではこのような大作を並べて架けたことが無く、小さなホール正面を占める力作の迫力に圧倒されます。

大きさを見るためお客様に立って頂き、撮影しました。

大きさを見るためお客様に立って頂き、撮影しました。

左「地平」(1980年 第16回主体展および1981年幻想の絵画展に出品)

右「吉井忠氏の像」(1984年第20回主体展に出品)

一見して対照的かつ作風の異なる二点を見てみます。

以下細部をご覧ください。

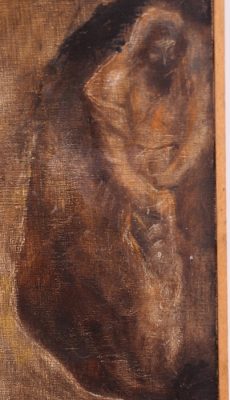

中央に男が描かれています。知性や豊かさとは遠く、貧弱でずるく、罪深そうに見えます。

中央に男が描かれています。知性や豊かさとは遠く、貧弱でずるく、罪深そうに見えます。

そのまわりに、エゴや後ろめたさ、あるいは狡猾さや残忍さ、さらに悲しみなどを帯びた人の姿が暗闇に紛れるように描かれています。

それにしてもあまりの暗調に気が重くなるような作品です。しかし私は決して嫌いではありません。人間の暗く貧しい負の部分を徹底して描く。あるいは描き切った作品は、告発ないしは一種懺悔ではないのかと思うのです。

カタルシス、、、。内部に溜めたネガティブな要素や経験を徹底して吐き出して試みる精神の浄化、、、。

自分たちのおどろおどろしさに没入し、問い詰めようとする当作品は作者の骨頂の一つでしょう。画家の痛々しいまでの真摯さは、十分な魅力であり、さらに力をも感じさせます。

次ぎに「吉井忠氏の像」です。

前者の暗調と異なり、朱を含む温かな茶系モノトーンで描かれた「吉井忠氏の像」

前者の暗調と異なり、朱を含む温かな茶系モノトーンで描かれた「吉井忠氏の像」

展覧会カタログで見た事がありましたが、こんなに大きな絵とは思いませんでした。

吉井忠氏は福島県出身の画家。倉石隆より7つ年上の人。倉石の太平洋美術学校の前身校および主体美術協会の創始会員の先輩として敬愛していた画家と聞いています。

民に徹し「土民派」を自認し、美術評論、児童書においても活躍された芸術家です。

若干細部を見てみました。

手にしている二つのものは布と革鞄でしょうか、とても良い色と質感です。

手にしている二つのものは布と革鞄でしょうか、とても良い色と質感です。

手を描くのが苦手だったという倉石隆ですが、自然で感じ良く描かれています。

描いてはゴシゴシとぬぐい、ぬぐっては描くを繰り返す画面は薄塗りにもかかわらず、

しっくりした深みを漂わせます。

二カ所に人物が添えられています。吉井氏とどんな関係なのでしょう。

二カ所に人物が添えられています。吉井氏とどんな関係なのでしょう。

下方の牛頭骨はピカソが描いた戦争の蹂躙に対する抗議のシンボルにみえますが。

下方の牛頭骨はピカソが描いた戦争の蹂躙に対する抗議のシンボルにみえますが。

風あいが異なる倉石氏の二つの大作。本当に描きたいものは何なのか、何を訴え表現すべきか。

苦悩と満足のはざまで生み出された昭和時代を中心に活躍した芸術家の足跡を、ご自由に味わって頂ければ有り難いのです。

夏に向かって白い花が咲いている ほくほく線の夕暮れ電車。

はや5月は半ばとなり、初々しかった新緑の木々は緑を深めている。

すでにクリスマスローズやイチリンソウ、ホウチャクソウにミツバツツジなどは終わり、今ライラックやヒメウツギ、そしてスズランの白い花が盛りになっている。

ほかにピンクのタニウツギとアスチルベ、青いミヤコワスレも元気に花をつけている。

今年の春の良い所は、日中少々の暑さはあるものの、朝晩に涼しさ(あるいは肌寒さ)が感じられ、清々しい日が続いていることであろう。

美術館の正面向かって左側に白花のライラックが咲いている。

美術館の正面向かって左側に白花のライラックが咲いている。

今年のヒメウツギは一つ一つの花が例年より大きく感じる。

今年のヒメウツギは一つ一つの花が例年より大きく感じる。

これが終わるとすぐ隣の白いウノハナが咲き始める。

随分日が長くなっている。夕食後近隣のほくほく線を撮りに行った。

水が張られ田植えを待っている田んぼに、明かりを写してほくほく線の電車が上って行った。

水が張られ田植えを待っている田んぼに、明かりを写してほくほく線の電車が上って行った。

電車は右方向に向かっています。

春の妙高山 母の日の孫の問い。

本日松が峰のゴルフ場でコンペがあり参加した。

朝方、同地から見る残雪の妙高山は素晴らしかった。成績の方は51-49で、私にすれば良い方だと満足だった。

夕刻は母の日とあって、近隣の孫一家と食事した。

色々話をしたが、心に残ったのは、今冬おばあちゃんを亡くした孫のことだった。小学生の彼は葬儀に際してとても悲しみ、今でも涙ぐむという。

母親は、いつまでも悲しむことを心配だと言い、どうですか、と訊かれた。

基本的に全く問題ないし、むしろ良いことではないかと答えた。

思い出すのは2014年秋のノートだった。

その子が何気なく口にした「ああ早く明日が来ないかなあ」のひと言から始まった。

言葉は童話「青い鳥」へと繋がり、その物語にまつわる一連をここに書いた。

青い鳥の第一章だったと思うが、幸福探しに旅立った兄妹は天国にいるおじいさんとおばあさんに会う。

そこで、老夫婦は“自分たちが一番幸せなのは、お前達が私たちを思い出してくれる時”と言う。

今夕、その子が悲しむのは良いことで、天国のおばあちゃんはそれを知ってとても喜んでいるはず“と話した。

さらに、おばあちゃんの死で彼は人間、特に家族もいつか死ぬことへのショックを払拭できないでいる、とも聞いた。

なぜみな死ぬのか、私自身、彼を満足させる明解な答を持っていない。

かって父の死には人生のはかなさを、母の時には憐憫を、妹には病の無慈悲に、言葉も無く涙した。

寿命や死は生物学的にいくらでも説明出来る。しかし何故それを悲しみ恐れるかに学問は答えてくれない。

これまで少なくとも500件は経験した臨終や看取りの現場で、孫たちが家族中で最も悲しみ泣きじゃくるのをたびたび目にした。

今のこどもたちは死を知らない、あるいは遠ざけている、という言説と現実は違うのではと思った。

時に無情な大人と比べ、このようなこどもたちがいる限り、人間の将来は悪くはない、と勇気づけられたほどだった。

感受性に優れた孫の喪失体験はいずれ緩和されるだろう。

その過程で一連の事は心の原理として深く無意識化されるはずである。

それはまた、先々において良心や幸福に対する密かな「みなもと」となり、しっかり息づくに違い無い。

今夕、その子の父が“手塚治虫の「火の鳥」を読むといいよ”と話した。

良い両親をもって幸せな子である。

隣の空き地に見知らぬ花 ほくほく線の夕暮れ電車 弟の肉の串カツ 庭木の枝切り。

多少の暑さはあるものの清々しい晴れ間の多い日が続いている。

本日、お隣の空き地に初めて見る花が沢山咲いているのを見た。

薄紫の花は園芸種でも良いのでは、と思わせるほど色良く、そそとししていた。

高さ30センチほどの細い茎に愛らしい花を付けている。

高さ30センチほどの細い茎に愛らしい花を付けている。

パラパラと50本以上は楽にある。

山奥や高山ならいざ知らず、新しく出来た隣の空き地に見た事が無い花が咲くなど初めて。投入された土砂に種が混じっていたものだろうか。

いずれにしても外来種に違いない。今後一帯の覇者になるのか、後退してしまうのか、いずれだろう。

夕刻の雲が良かったので近くのほくほく線に電車を撮りにいった。

夕刻の雲が良かったので近くのほくほく線に電車を撮りにいった。

以前はもっと上手く撮れたと思うが、どうもいまいち。

夕ご飯に弟の豚(いばりこぶた)が串カツになって卓に上った。

夕ご飯に弟の豚(いばりこぶた)が串カツになって卓に上った。

申し分けありません、少し手を付けました。

写真はともかく、弟の肉はいつも美味しいのです。

雨が遠のいていているので芝生と草木に撒水した。

見れば激しく繁り始めた樹木が何本もあり、幹や枝をバサバサ切った。切るだけ切って、後片付けはスタッフにお願いした。そちらの方が大変そうだった。

富山の買い物 学童の健診 緑の庭とカフェ。

去る富山行きで幾つか買い物をした。

美術館向きに出来る範囲でお金を使うが、普段自分用は倹約をしている。

富山市内で森記念秋水美術館へ行く途中に店があり、ウィンドウに魅惑されて入った。

店は「和具 ペリカン堂」。

富山県内と全国各地の民芸風の陶器、和紙や革細工および紙や繊維に木製雑貨など、手作りの風合いが親しめる品が並んでいた。

気に入ったものがあったので、求めた。

文箱と手ぬぐい。しっかりした和紙の文箱(4000円)は特に気に入りました。

文箱と手ぬぐい。しっかりした和紙の文箱(4000円)は特に気に入りました。

手ぬぐいは庭仕事で使うつもりです。

和菓子用の楊枝(ようじ)。

和菓子用の楊枝(ようじ)。

すでに美術館のカフェで、お抹茶に付くお菓子に使っています。一本500円でした。

以下は駅構内のお土産屋さんで求めたオコジョの可愛いおみやげ陶器。

コップの縁につけてみました。カフェの丸テーブルのメニュー表にに乗せてみます。

コップの縁につけてみました。カフェの丸テーブルのメニュー表にに乗せてみます。

以上、財布能力にも収まり、楽しい買い物だった。

さて本日午後から小学校の健診があった。

クラスによっては一部の肥満が気になったが、みな個性的で可愛いかった。

大人しく順番を待っていた一人の児童が印象的だったので、何になりたいの、と訊いてみた。

小さなな声で「パテシエ」と答えたので、「がんばってね」と言うと、「うん」とうなづいた。

みんな可愛いのだから、ずっと健康でいて欲しい、とつくづく思った。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月