春を喜ぶ若芽若葉たち。

数日うららかな春の陽が射すと一斉に樹木の芽が膨らみ、競うように若葉を広げている。

本日昼、樹下美術館の若芽若葉を中心に、庭木を撮ってみました。

カフェ正面ですくすく成長するイタヤカエデ

カフェ正面ですくすく成長するイタヤカエデ

メープルシロップが採れる樹です、きれいに黄葉します。

その下の中低木ナツハゼ

その下の中低木ナツハゼ

大きな樹木の下で秋に黒い実をつけ、紅葉します。

右少し奥のナツツバキ

右少し奥のナツツバキ

初夏に白い花をつけ、株立ちが似合う樹です。

その前のアメリカハナミズキ

その前のアメリカハナミズキ

間もなく開花します、これは白花。

さらにその前のヤシオツツジ

さらにその前のヤシオツツジ

もうすぐ品の良いやや大きめの花を咲かせます。

正面右のやや低木のマユミ

正面右のやや低木のマユミ

ニシキギと兄弟のような木、真っ赤に紅葉します。

そのまた奥のドウダンツツジ

そのまた奥のドウダンツツジ

6、7本くらいあり、一部で咲き始めた。

その手前の低い木、ヒメウツギ

その手前の低い木、ヒメウツギ

白い小花をいっぱい咲かせます。

カフェ向かって右のこれも低いシモツケ

カフェ向かって右のこれも低いシモツケ

初夏にピンクの花が可憐。

その近くのガクアジサイ

その近くのガクアジサイ

樹下美術館に沢山あり、6月が楽しみ。

カフェ正面のカシワバアジサイ

カフェ正面のカシワバアジサイ

夏庭の女王様、株分けをして四カ所で咲くようになりました。

ずっと左奥、実生のコナラ

ずっと左奥、実生のコナラ

コナラのどんぐりから生えた幼木です。

コナラのそばの中低木タニウツギ

コナラのそばの中低木タニウツギ

旺盛に成長、夏の野の風情を演出。

その手前のやや低いツクバネウツギ

その手前のやや低いツクバネウツギ

白く小さなトランペット形の花を沢山咲かせます。

カフェから右手に見えていたハクモクレンの若葉

カフェから右手に見えていたハクモクレンの若葉

モクレンの仲間は花も葉もゴージャス。

樹下美術館で現在満開のヤマザクラ

樹下美術館で現在満開のヤマザクラ

花と若葉の爽やかなトーンに心洗われる。

右手奥に植えて四年目のジューンベリー

右手奥に植えて四年目のジューンベリー

そそとして目立たないが可憐。

眠りから覚めた彼らはみな柔らかで、軽々とした葉をまとい春の歌を謳っている。

土門拳などによる昭和の写真集 犀潟は新堀川の夕陽桜。

今年、美術館の図書をかなり大幅に入れ替え、30数冊を新たにしました。

(3月20日および3月21日に記載)

棚にまだ余裕がありましたので、いよいよ遠ざかる昭和を慈しみ、土門拳を中心に4冊の写真集を加えました。

私の年の人間には戦後のある時期から一種日常として土門拳は存在していました。まず氏のプロフィールのほんの一部ですが下記に記しました。

「1909(明治42)年山形県酒田市の生まれ。昭和10年、報道写真家として出発。戦中に仏像、文楽などを撮影。戦後は社会と生活に密着したリアリズム写真を展開する一方、著名人の人物ポートレートや風物、仏像など日本の現象と地勢、伝統に広く取り組み、優れた作品を発表した。昭和34年、脳出血を発症。回復後は「古寺巡礼」の撮影を開始。その後再発のたびにリハビリに専念し現場に復帰。晩年は長い昏睡の後209年、80歳で永眠。文筆家としても知られる」。

「土門拳の昭和」 編集・構成小西治美 (株)グレヴィス 第三刷 2012/6/発行

「土門拳の昭和」 編集・構成小西治美 (株)グレヴィス 第三刷 2012/6/発行

生誕100周年を記念した写真展「土門拳の昭和」の図録。「戦前・戦中の仕事」

「戦後日本の歩みとともに」「風貌」「日本の美」の4部構成で約300点の写真を

収録。

真実の迫力に引き込まれる。女優・水谷八重子ほかのあとがきと土門自身の

エッセイも収載。

「筑豊のこどもたち」 著者土門拳 築地書館。1977/7/21初版発行。

「筑豊のこどもたち」 著者土門拳 築地書館。1977/7/21初版発行。

本書は2016年3月30日発行で第16刷。40年経ても変わらない熱心なニーズがある。

今後のために、嘗てあった事実を見ることの価値は他に代えがたい。

「腕白小僧がいた」写真・文 土門拳

「腕白小僧がいた」写真・文 土門拳

(株)小学館 2002年9/1初版 2015年9/16第5刷発行

これも多くの重版が続けられている。

昭和20年~30年代の日本には元気いっぱいに遊び回るこどもたちで溢れていた。

こどもに溶け込み、生き生きとした姿を捉えた傑作に自身のエッセイを収録。

とりわけ東京の下町のこどもを愛し、豊かなスナップを残した。

「東京のこどもたち」、「日本のこどもたち」、「筑豊のこどもたち」

三部は氏の代表作のひとつ。

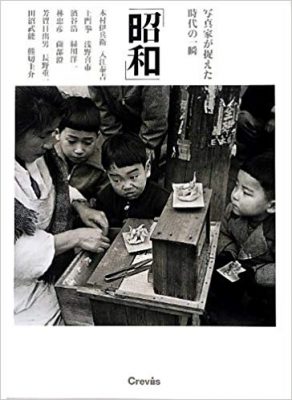

写真家が捉えた現代の一瞬「昭和」 (株)クレヴィス 2013/10/10第一刷発行

写真家が捉えた現代の一瞬「昭和」 (株)クレヴィス 2013/10/10第一刷発行

土門拳による表紙「浅草・雷門 しんこ細工 昭和29年」。

中央の男子の熱中と作る女性の沈んだ表情。

たった一枚の写真は、世相、場所、世代、生活、物語まで写そうとしている。

はかなげな戦前の平和、軍靴と戦渦、焦土と貧困、占領に引き揚げ、復興と景気、地方と都会、、、激しくうねった激動の昭和。その各相の光と影、日常と非日常が、12人の写真家によって見事に写し出されている。プロの撮影技術に加えて、時代への鋭敏な感受性が見事なシャッターを切らせたにちがいない。

時代とその生活を撮るために人物を写すのは必須である。しかし今日、肖像権や拡散と悪用などで極めて限定される。

その点、昭和の媒体は主として活字のうえ人間も大らかで、相当自由に人を撮影出来た。

自ら起こした戦争によって国も人間も死線をさまよった昭和。復興への陰影が撮られた写真はますます貴重で、価値も高まろう。

つい最近、ある方から土門拳の書を見せてもらった。

あまりに良いので展示中の齋藤三郎の壺に添えてみるとぴったりだった。

「毘(び)」は人間のへそ、あるいは助ける、の意味がある。

「毘(び)」は人間のへそ、あるいは助ける、の意味がある。

脳梗塞の後、渾身の気力を込めて左手で書かれている。

「毘」は「龍」とともに上杉謙信の旗印。

人を励ます力がある。

日が長くなっている。

夕刻、診療を終えて残っている草花を植えるため、美術館に向かった。

通りがかった新堀川の桜が夕陽を浴びてきれいだった。

掘川紀夫さんの凱旋 本日の食事。

夕刻まで何とかお天気が持った本日日曜日。

昼少し前に妻が用意した朝昼兼用の食事プレートを美術館に運び、コーヒーを入れてもらい、ベンチの丸テーブルで食べた。風がわずかに冷たかったが、まだ日射しは良く、のんびり過ごせた。

腎臓のことを考えて牛乳は100cc程度。

腎臓のことを考えて牛乳は100cc程度。

果物のほかちりめんじゃこ野菜、番茶まで付いた少々風変わりな食卓。

食べ終えて本「生きずらい明治社会 不安と競争の時代」

食べ終えて本「生きずらい明治社会 不安と競争の時代」

松沢裕作著 岩波ジュニア新書を読んだ。

平易な文書で大変読みやすく、先が楽しみ

すると掘川紀夫さんが、お久しぶり、とお見えになった。

昨年夏、当館で「夏庭のテンセグリティ展」をして頂き、静かな美術館を盛り上げて下さった人。

この度は3月8日~6月9日まで、ニューヨークはジャパンソサイエティに於ける「Radicalism in the Wildness Japan Artists in the Global 1960s」展の格調高いオープニングセレモニーの招待行事から凱旋され、本日のご来館だった。

※邦題;「荒野のラジカリズム-グローバル1960年代の日本の現代美術作家たち」展

8泊9日のアメリカ行きで少々肥られたご様子。嘗て取り組まれた60年代後半の成果が再評価された。国際的なイベントのオーブニングを終えられておのずと安堵の表情が滲む。

人生は色々あるが、芸術家という方達は、理想対時代の激しい潮流のなかで、本当にご苦労されている。だがこの度ご本人関連30点以上の展示と内覧、スピーチとインタビュー、さらに晩餐会。そしてにニューヨークタイムスほか多くのメディアによる紹介。情熱を注いだ青春時代の仕事が晩年?このように盛大に再評価されることなど、誰にでもあることではない。誠に希有な幸福であろう。

展示は1960年代後半の日本人による挑戦的な表現作品として掘川氏前山忠氏らのGUN、松沢宥氏、The Playの三者がピックアップされている。GUN全体では、50点以上もの作品と資料が展示されているという。

前衛は常にリスクを負う。表現されたものの価値と評価は流動し相対的なのが普通であろう。だがこの度のことで、仕事が50年の時間に耐え成熟し、歴史としての客観価値に近づいたのではないか。同時に今日、成熟したのは時代と社会でもあって欲しい、と望みを託したい気持ちがした。

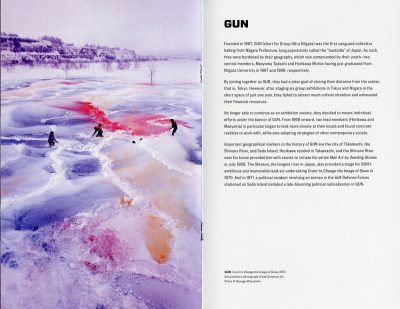

プログラム冊子の「GUN]紹介ページ。

プログラム冊子の「GUN]紹介ページ。

掘川氏らによる「雪国のイメージを変えるイベント」とGUNの紹介。

左はイラストではなく手前の橋から羽永光利氏撮影の写真。

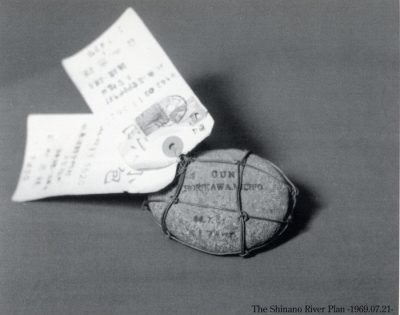

60年代の「石を送るメールアート」から。結び紐と荷札がとても良い。

60年代の「石を送るメールアート」から。結び紐と荷札がとても良い。

月面の石の一種アイロニーとして河原の石が各界に郵送された。

送られた人によって大切に保存されている。

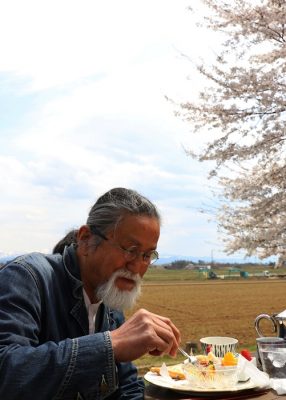

デッキで昼食の掘川さん。

デッキで昼食の掘川さん。

巨躯、髭、日焼け、メガネ、、、厳つい外見の掘川さんから人並み以上のナイーブさが伝わる。

がらっと話変わって夕食です。

これで十分なのに頂き物の富山の鱒寿司も出てきた。

あすの朝昼は軽くしないといけなくなった。

樹下美術館の常設展示画家・倉石隆氏ご縁者の来館 庭仕事。

今昼、東京方面から画家倉石隆氏の縁者さんが来館された。

寡黙のなかに美学を秘めるお父様(倉石隆)の振る舞いなど、お話は興味尽きなかった。

あっという間にお別れが近づき、田んぼと桜を背景にベンチで記念写真。

あっという間にお別れが近づき、田んぼと桜を背景にベンチで記念写真。

さすが芸術家の血筋、皆さんさっと構図良く収まる。

ファインダーを覗くのが気持ち良かった。

どうかまたいらして下さい、有り難うございました。

お見送りしてからホームセンターへ行き、肥料と土などを求め、日没まで庭で過ごした。

先日と本日、植え込んだのは購入頂戴を含めアスチルベ7株、キョウガノコ9株、エビネ7株、雪割草8株、センノウ類5株。ほか成長の悪い8株のクリスマスローズを掘り起こし花を取り、場所と土を変えて移植した。植栽のほか拡がろうとする苔を剥がし、雑草も取った。

土や肥料は重く姿勢はきつい。

暮れるとともに足腰と肩がきしむように痛み出し、終了した。

まだ芍薬とヒュウガミズキ、それにエンレイソウが残る。

痛みは来るものの庭仕事ほど楽しいものは無い。

患者さん達が畑に夢中になるのはよく分かる。

樹下美術館のソメイヨシノと成長の早さ。

樹下美術館には以前から雑木林にあった7,8本の山桜が今もあり、間もなく開花を迎える。

ほかに2007年の建設時に記念としてソメイヨシノを一本南側の裏手に植えた。それがみるみる成長してこの一両年は目立って立派な花を咲かせるようになった。

田んぼから見た本日のソメイヨシノ。

田んぼから見た本日のソメイヨシノ。

左手に5、6年前に植えた樹が咲いている。

今後これも猛烈に育ち、右の樹と枝が重なってくるのではないだろうか。

手許に2012年の写真がある。当時まだ小さく花も目立たなかった。

わずか9年前にはまだ添え木をされ、屋根に届くかどうかという小さな苗が、今や屋根のてっぺんを越えた。施肥をする芝生にあるので余計良く育つのかもしれない。それにしてもソメイヨシノの成長の早さは全く驚くばかりだ。

所で自然界の山桜やエドヒガンザクラは数百年は大丈夫らしい。かたやソメイヨシノは60年とも聞き、短命はクローン植物の宿命なのであろう。

春一斉に狂った様に開花する花を支え、栄養する根の成長もまた凄い。狭い場所では、もこもこと地上に現れるほど太く大きくなる(あたりを踏み荒らすからだけではなさそう)。

あらためて寿命を考えれば、今や人間のほうが長生きになってしまった。だから手入れがとても大切らしい。

私たちを喜ばせるために懸命に生きるソメイヨシノを見るときは、「今年もありがとう」と心の中でひとこと言ってもいいかもしれない。

今夕、医療で関わっている特別養護老人ホーム「しおさいの里」で春の会があった。140名のスタッフはチームワーク良くモチベーションを維持し、社会の要所を支えている。

万歳三唱が回ってきた。「集団の仕事だが互いの個性を尊重し合うのも大事」と一言述べさせてもらった。離職率が低いのは、そのような配慮が自然となされているからではないだろうか。

同ホームは5種の施設を運営する複合施設の一つで、全体の職員は250名の大所帯だ。

お年寄りのマイクロピースジグソーパズル 美味しいタケコノ。

上越市髙田で日中7度にならず寒かった日、終日雨が降った。

こんなに寒くては折角の庭や畑の仕事が出来ない。予報では明日午後から数日晴れ間が見られるというので、本日は中休みに丁度良かったのかもしれない。

ところで以前、患者さんでジグソーパズルが趣味のお年寄り(女性)の事を書かせてもらった。これまで4000ピースなど、信じられないパズルをされていたが、先月の来院時、今こんなのをやっています、と以下の写真のようなピースを見せて下さった。極小ピースというものが1000個というのに挑戦され、ピンセットを使うらしい。

ピースを見ただけで頭が痛くなるのに、本当にお好きなんだなあ、これは才能だと、ほとほと感心した。

そもそもその昔たまたま娘さんが、もらいものと言って持参したジェームス・ディーンのモノクロ写真を完成させ、楽しさを知ったという。意外に高いので一時中断し、年金がもらえるようになって再び始めたと仰った。寒さと雨で畑中断の本日、暖かいおこたで存分に極小ピースと取り組まれたのではないだろうか。

サランラップに包まれた小さなピースをパソコンのキーボードに載せて撮りました。

サランラップに包まれた小さなピースをパソコンのキーボードに載せて撮りました。

さて、いよいよタケノコの季節になり、すでに煮物で2回夕食に出た。消化のことを考えて良く噛み美味しく食べている。

秋のミョウガとともにタケノコは子供のころから特別な楽しみだった。

大潟区のメンズの会とは 椿にメジロ、新堀川の桜。

午前の診療で、ある方から当上越市大潟区には、メンズの会というものがあることをお聞きした。

その方は会の幹事さんで、70才以上の男性だけによる月一の集まりだという。大潟水と森公園のビジターセンターに集合、体操、散策、昼食、茶話や歌などを楽しむ日課は、とても出席率が良いらしい。

何故男だけの会になったかお尋ねしたところ、以下のお話を聞いた。

そもそも地域の介護予防事業として生き生きサロンがあった。しかし集まるのは女性ばかり、男性はゼロが続いた。そこで男性を対象に似た主旨の集まりを試みたところ、すぐに希望者があり、8年目の今日20名の参加で続いている、ということだった。

参加者を独居男性と老々世帯の男性に限定。長続きを心がけ、人数や内容は現在のレベルで維持したいという。

女性のサポーターが協力されているが、男性にも厨房が得意な人もいて楽しいらしい。

世の中にはまだ隙間がある。年取って大勢の女性達の座に加わると、賑やか過ぎて時に気後れするのも事実。メンズの会はお仕着せではない、良い会ではないかと感心した。

歌うことの健康メリットを訊かれたので、以下のようにお答えした。

心臓と肺に良い、楽しくて気持ちが若返る、認知症の予防になるなど、メモに書いてお渡しした。「みんなきっと喜びますよ」と、その方。良い幹事さんに恵まれていると思った。

昼、診療所の椿にメジロの群が来ていた。

昼休みは美術館に向かったが、直前の犀潟は桜の新堀川を歩いた。

美術館の裏手で、ドードーと耕耘機が唸っていた。

美術館の裏手で、ドードーと耕耘機が唸っていた。

入学式が終わり、畑にジャガイモが植わり、田で耕耘機が唸る。

今年の春も様々に動き出した。

第27回 命の電話チャリティー茶会。

毎年桜が良い時節に命の電話チャリティー茶会がある。

今年も本日午後からお邪魔した。

第27回という茶会は、今年で一旦終え一区切りとすると聞いた。主催の新潟いのちの電話後援会上越支部の皆様、協賛の(株)有沢製作所様および大杉屋惣兵衛様、そしてお当番の社中の皆様のご苦労とご努力に心からの敬意と感謝を禁じ得ない。

思えばその昔、不肖私が人前で初めてお点前をしたのが当茶会であり、後に席主を仰せつかったこともあった。それが一区切りということで感慨深く、区切りの本日は特に盛況だった。

眼の利いた由緒あるお道具ともてなし。花の盛りのもと、大切な人をも偲んだ良いお茶会だった。

行き帰りに花見会場の近くを通ったが、気のせいかさほどの混雑を感じなかった。昨今は夜桜のほうが賑わうのか。

頸城野にヒメオドリコソウ、スミレ、ジョウビタキ、エナガ、ツバメ、ショウジョウバカマ。

3,4日非常に寒い日が続き雪が降り、空は冬に逆走のおもむきだった。

スノータイヤを変えなくて良かった、という人までいたが、本日寒さが去り、暖かな日射しが戻った。

時間が掛かったが、この寒さで冬は何とか面目を保ち、満足して去って行ったのではないだろうか。

午後休診の昨日木曜日午後、陽気に誘われて大潟区は大潟水と森公園へ出かけた。ミズバショウを見る目的だったが、まさかの鳥に出合った。

これまで水と森公園で鳥に出合うことが少なかったが、本日短時間に二種の野鳥が現れた。

そしてエナガ。

この鳥はこれまで柏崎市と上越市大潟区で一度ずつ出会った。いずれも突然現れ、まさか、まさか、と胸高鳴らせてファインダーを覗いた。

最も小さい野鳥(尾を除いて)と言われ、大変すばしこい。鳥に興味がなければまず気づかないのではないだろうか。いや興味があっても、簡単には出合えないように思われる。

私の場合、春秋に鳥を見に行くのは、エナガに会えないか密かに期待して出かける。

それが本日ジョウビタキにカメラを向けていると、パッパッと小刻みに動きながら小さな鳥が入って来た。もしや、まさかと思ってシャッターを押すとエナガだった。

「行かないで!」

エナガは、良く知らないが気まぐれな恋人以上かもしれない。

あっち向き、こっち向き、飛び立ってはまた戻る。

あっち向き、こっち向き、飛び立ってはまた戻る。

忙しいが一瞬おあつらえ向きのポーズが訪れる。

あまり目が良くない私には、ちゃんと写っているか心配だ。

樹下美術館が開館した12年前から来館されるているKさんは大のエナガファン。

シマエナガの写真集まで戴いた。

Kさん、ご覧になっていますか、私なりに?撮れましたよ。

美術館の一角でショウジョウバカマが満開。

美術館の一角でショウジョウバカマが満開。

2012年秋、福島県から引っ越してきた花。

スタッフの関係者さんから頂いた株がしっかり定着している。

今夕、頂き物の築地のたまご焼きを食べた。

こんなに美味しいものがあるとは。

中西進、令和の新元号その3 花冷えどころではない寒さ。

本日夕刻のニュースで、新元号「令和」の考案者と仮定される人について報道があった。

中西進、懐かしい名前だった。

私には昭和50年代初めころから約10年あるいは15年間、苦しい時期があった。

長かったが必死に仕事し茶を習い、本を読みいつしか切り抜けた。

当時読んだ本の中に中西進氏の著書が何冊かあった。

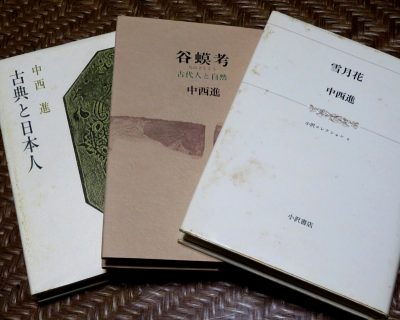

左から「古典と日本人」、「谷蟆考」、「雪月花」。

左から「古典と日本人」、「谷蟆考」、「雪月花」。

私を救ってくれたかもしれない本。

日本人の格調、命と自然の深遠が記されていたと思う。

谷蟆(たにぐぐ)→ヒキガエル

このたび元号の考案者は、伏せられるはず。

何故と思ったが、報道で名を聞いて一瞬胸が熱くなった。

ところで本日非常に寒く、気温は2~3度、何度も雪が舞った。

以下は上越市大潟区の様子。

ソメイヨシノは2月になると開花の準備が始まり、毎日の最高気温の合計が100になると咲き始めるという。

ローカルテレビ局の気象予報士の話だった。

これでいうと、どんなに寒くとも、その日0度を越えれば開花が進むことになる。

如何に遅れようが咲く、これは大変なことに違いない。

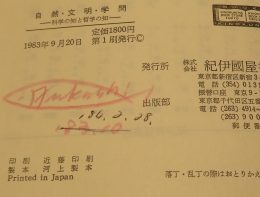

話変わって、中西進の本のそばに藤沢令夫の本「自然・文明・学問 科学の知と哲学の知」があった。

奥付にあった読了の署名。

奥付にあった読了の署名。

1984年2月28日と記され、11月に父が亡くなる年。

傍線や囲みをつけながら、一生懸命読んでいたようだ。

令のこと、令和の新元号その2

申し分けありません、以下本日二回目の記載です。

今昼、元号発表を見て、前回のノートに書いてみた。

その後、美術館に行き遅い昼食を食べ、お客様と話をした。

元号の話題が少し出て、皆さんは意外の印象を口にされたが、特段長話にならなかった。

診療への帰路、そういえば令には令嬢、令息、令室があり、麗しさや尊びを込めて使われている事を思い出した。

ああ、それで良い、馴れるはずだ、と感じられてきた。

一方、律令制度、大宝令などにあるように令には法令の意味もある。このたびは麗しのほか、法が意識されているか、と一瞬ドキッとした。

出典の万葉集の時代は大系として律令が確立される時代でもあるから余計だった。だが政治を持ち込まない元号制定ゆえ、杞憂としたい。

意外な令と再度の和の登場。

思いがけない号だったが、令の名で女優団令子が浮かんだ。

今後生まれる女のお子さんで令子、令奈、美令、男の子は令治、令太などが一気に増えるかもしれない。

万葉集の月と風、令和の新元号その1。

先ほど予定よりやや遅れて新元号が発表された。

「令和」の文字の令をひと目見て、厳しいなと感じた。命令が浮かび、冷も浮かぶ。むしろ「礼和」でも良かったのでは、と感じた。

官房長官の説明では万葉集から採ったという。だが説明では万葉集のどんな歌なのか判然としない。ただ「梅」、「令月」、「良い月」、「和らぐ」などが聞き取れた。

早速万葉集 梅の花 令月 を検索してみた。

“時に、初春の令月にして、気淑(よ)く風和(やわら)く。梅は鏡前の粉(ふん)を開き、蘭は佩後(はいご)の香を薫(くん)ず”

と出てくる。

文は万葉集の梅花の歌32首の「序文」だという。和歌ではないやや長い序文で、天平二年(730年)、大伴旅人の邸内で山上憶良らによって行われた梅見の宴の模様らしい。

文中梅のほか、蘭、雲、松、霧、鳥 蝶の麗しさが述べられ、さあ膝を突き合わせ心のままに歌を詠もう、と綴られているようだ。

この中から、「初春の令月にして、気淑(よ)く風和(やわら)く」のカ所が取り出された。

特に“良き月、風の和(やわら)ぎ”が元号として採用されたことになる。

そもそも万葉集、大和心をを伝える斬新で詩的な元号に思われて来た。

個人的な感想だが、敢えて梅の宴を選んだのには意味があるのではないかと思った。

一つは天平時代への復古、一つは出典の漢籍を止めた中国への配慮もあったのか。

天平で花と言えば梅、しかもそれは中国からもたらされ、同国で珍重された花だった。

「令和」はどのような人の案だったのか、さすが学者、文学者でなければ出し得ない二文字であろう。

ちなみに、私が昨日挙げた文字など余りに拙くて話にならない。

最期に“天平、梅”

今年二月に京都と奈良へ行った。

薬師寺東塔は天平時代ともいわれる。

そのとき同寺で香っていた梅の写真を再度載せて、新たな元号(時代)の無事を祈りたい。

過日、陶齋の陶板額で読みに苦しみながら万葉集だと分かり、驚いたばかりだった。

今度は元号で。

由来は分かったがやはりまだぴんと来ない。

平成もそうだったが、次第に馴染むようになるのだろう。

強風の日曜日 心に響け明日の元号。

気温上がらず寒かったが皆様にご来場頂いた日曜。連日の大賑わいではなかったものの、今年開館から17日間の入場者さんは昨年同期より70名近く伸びたという。早々にご来場頂いた皆様に心から御礼申し上げ、この先の励みにしたいと思います。

強い風の為、低い雲は見る見る移動し、高い雲は先端が毛羽だっている。

強い風の為、低い雲は見る見る移動し、高い雲は先端が毛羽だっている。

陽が射したかと思うと、陰っては降るを繰り返した。

美術館入り口、向かって左の庭に辛夷がある。間もなく満開。

美術館入り口、向かって左の庭に辛夷がある。間もなく満開。

本日時たまの青空が似合ったいた。

これは木蓮の反対、向かって右側で咲き始めた可憐な箒桜(ホウキザクラ)。

これは木蓮の反対、向かって右側で咲き始めた可憐な箒桜(ホウキザクラ)。

久し振りにほくほく線を見に行ったところ、短時間小さな虹が架かった。

久し振りにほくほく線を見に行ったところ、短時間小さな虹が架かった。

明日新元号が決まり発表される。まごころ込められた元号を願っている。

外れると思うが、二文字の頭はE、J、K、の組み合わせは?

永、栄、光、貴、恒、仁、順、などだが、当たり前過ぎて没であろう。

夕べに白き樹下の木蓮。

美術などに造詣深い方がお見えになり、ついつい閉館過ぎまで四方山話は尽きなかった。

色々教えて頂いているのに万事自然で謙虚。こんな方とは少々時間を過ぎる位が丁度いい。

拙歌)

樹下暮れて文化を語りし人は去り庭に木蓮雪のごとかな

一花と二鳥。

めまぐるしい寒暖の三月が間もなく終わる。

余りに色々で、何時あたたかく何時寒かったかよく覚えていない。

そんなこの頃、本日は寒く午後の外出には雪が降りそうな気がした。

昨日、美術館でハクモクレン、本日は仕事場の庭でジョウビタキと美術館のカフェからカワラヒワを撮した。

ちぐはぐな暦と陽気のなか、花も鳥も初々しかった。

数日来、仕事場の玄関を開けるとジョウビタキが見えた。同じ鳥か否か、本日運良くカメラに収まった。

一瞥の後、どこかへ飛んだと思ったらすぐそばにいた。

一瞥の後、どこかへ飛んだと思ったらすぐそばにいた。

この鳥は雀よりずっと人なつこい感じを受ける。またウグイスに似て低い場所を好むようだ。

美術館のカフェから向かいの桜にいたカワラヒワ。

美術館のカフェから向かいの桜にいたカワラヒワ。

早くも巣立ったのか、給餌をしているように見えた。

ところでよく春を謳歌する鳥と言う。

だが今ごろから夏まで、鳥は巣作り、抱卵、給餌と、毎日必死なのではないのだろうか。

上掲の親はヒナに餌取りを覚えさせると、すぐ二番子を抱卵し再度養育に専念すると考えられる。

彼らには、若鳥たちと過ごす晩夏から秋、そして早春の求愛が謳歌の季節といえるかもしれない。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月