医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

絡まずにメガネからマスクを外す。

メガネを掛けている人はマスクを外す時に往々ヒモが絡んでやっかいな思いをする。

これは通常メガネの上からマスクをするためと、マスクのヒモがメガネのツルの内側(顔との間)に入っているために生じる。

マスクを先にしてからメガネを掛ければ絡みなくマスクは外せるが、まず普段の生活ではそうしていない。

今10月、あれこれやっていると簡単にマスクを外す方法が分かりスムーズになった。すでに行っている方も沢山おられると思いますが、以下に示してみました。

マスクには耳の上と下に二本のヒモが通ります。そのうち下ではなく、上のヒモに指を掛けて引くことが要点です。

●まず下のヒモに指を掛けて外した場合、絡んでくる様子です。

ヒモはメガネのツルの上にあるため、

ヒモはメガネのツルの上にあるため、

そのまま下に前に引くと、ヒモがツルの内側にくぐった状態になる。

●上のヒモに指を掛けて外すと以下のように、絡んでいても抜けます。

マスクの掛け方を問わず、ヒモはメガネのツルを後方へ抜けるように移動し、取れます。

耳の上を滑り、絡むことなくとツルから外れる(抜ける)。

耳の上を滑り、絡むことなくとツルから外れる(抜ける)。

左右とも同時に行うと一度に取れる。

少々不思議ですが、上のヒモに指を掛けると耳との関係で後方への動作になり、下に掛けた場合前方へと手が動きます。このことも絡みと関係するようです。

加藤官房長官は時折マイクの前で、メガネにマスクを引っかけては苦労されていました。下のヒモを引っ張っていたためでした。ある時期から上を引くようにされ、いつでもスムーズになりました。

まだ苦労されている方はぜひためしてみてください。

●マスクを掛ける段階で、ヒモを後ろ一杯、上から下へ引かないことも大事になります。

(往々この時にメガネのツルの先端から内側へヒモが絡みます)

●細いヒモの場合余計にツルの内側へ入りやすいと思われます。

●メガネのツルがゆるい場合も、後方の隙間から内側にヒモが入り絡みやすくなります。

私は聴診器まで絡みますので時にひどい目にあっていました。

いずれにしても上のヒモに指をかけて外せば大丈夫です。

すでに分かっていらっしゃる方には余計なことだったかもしれません。

在宅今昔 手作りリースと冬の野菜。

今日の在宅回りは一件だけ。

その昔、25~30年くらい前までは1日回7,8件の在宅は普通で、週末に深夜なども含め急用の往診が時に10数回もある日があった。

肺炎や看取りの方が同時に3,4人いるとそのようになり、若かったので勇んで出かけていた。

その後施設が沢山出来、病院や地域の夜間休日の態勢が順次整った。本日のように一件と聞くと、有り難いと感じる。

本日90才なかばのお年寄りの家へ寄った。

本日90才なかばのお年寄りの家へ寄った。

庭の植物で作ったリースがそっと壁に掛かっていた。

斑入りアオキ、マンリョウ、スギ、カラスウリでこしらえてある。

お宅では、様々に身体の問題を抱えるお年寄りを長年ご自宅でみて来られた。食事はベッドとばかり思っていたが、その都度食堂へ連れて出られると聞き、とても驚いた。

帰りにギンナン、ルッコラ、柚子、瑞々しい季節の野菜を頂いた。

帰りにギンナン、ルッコラ、柚子、瑞々しい季節の野菜を頂いた。

少し早めですが1960年代のアンディ・ウイリアムスの「ホワイト・クリスマス」です。

これくらいの雪なら本当に綺麗ですね。

どうにか穏やかだった本日、明日は雨模様ということ。段々と気ぜわしくなります。

昨日の記事、猫の目とコロナの感染報告の続き。

昨日田んぼの黒猫を見て写真を撮り、目が色々変化することに感心してここに書いた。

その時、慣用句である「猫の目のように変わる」を思い出していた。

以下四枚、昨日の猫の目の拡大を追加してみました。

惹かれたのは色々と変化する目の色(瞳孔に見える色)だった。後で猫の瞳孔の色が、特にフラッシュを使ったときなどで変わることがあるのか、あるらな何故か、を知りたくて検索してみた。

しかし、「目の色が変わる」で、多くの記事は猫の成長過程で虹彩部分が変化することがあるという言及が大半だった。これでは猫の目のようにめまぐるしく変わる、の意味にならない。

進めると、色ではなく瞳孔の形状とサイズが明るさや光によって瞬時に変わることが、「猫の目のように変わる」の意味するところだと分かった。猫を飼っている方や猫好きな方なら誰でも知っていることにちがいない。

大人になって久しい私はすっかり猫の事を忘れている。そして昨日は猫の目の色の変化に驚き、変わりやすいのは「目の色」というイメージになっていた。

申しわけありません、変わるのは色では無くて瞳の形状でした。

では目の色の変化は何だったのだろう。

人間でもフラッシュ撮影で赤目になるが、あれに似たような現象を考えた。但し猫は、顔の微妙な向きによってそれがオレンジになったりブルーになったり、オバールのようにもなり、きれいだった。

本日二三当たったところ、猫は鋭敏に光に対応するためタペタム(輝板)という反射板としての膜が網膜の裏にあることが分かった。私たちの目は1回網膜を通過するだけだが、猫はその裏のタペタムで反射させ、裏から網膜を再通過させて感度をあげているという。

ではなぜ何種類にも変わるのか、は詳しく探せなかった。恐らく目の微妙な向きにより網膜を通過する入射角と反射角が変わり、それがプリズム現象となって色が変るのではと考え、一応納得してみた(まだはっきりとはわかりませんが)。

猫に関してもう一つ、フラッシュは目の障害にならなかったかの問題。

曇り空の広い田んぼで、猫との距離は3、4メートル。撮影中ずっと瞳孔が同じ大きさだったことから、障害を生じさせるほどの光量ではなかったのでは、と思った。だが相手をしてもらった猫さんには少々迷惑だったかもしれない。

最後に、昨日書いた病院に於けるコロナ感染に関係して、本日新たに1名の陽性者が出たと報告された。関連スタッフを広く検査した後、他に陽性者が無く、本日から外来業務再開と報じられた翌日の追加報告だった。

当初迅速な行動と判断に敬意を表したが、新たな展開による再開は7日を待って検討するという。克服や安全の宣言に関する難しさがひしと伝わる。保健所も加わりより詳細な検証がさらに続けられることだろう。

荒れ模様の虹の日 黒猫の目 拡大を制御した病院。

昨日とは打って変わり本日は今どきの荒れ模様に戻った。

空は時雨れては一瞬陽が射すのを繰り返した。

ところで仕事場の換気のため、私の場所のサッシを少し空けたのは良いが、カーテンが揺れるほど冷気が入る。風邪を引きそうなため小型の温風機を買って机の下に置くと、かなり役立った。

買い物の帰路、田んぼに寄ると黒猫が田に入って行くのを見た。

カメラを向けるとじっとこちらを見る。

オートで撮るとフラッシュが光った。

オートで撮るとフラッシュが光った。

モニターの猫の目が赤っぽく写ったのでフラッシュを続けてみた。

猫はじっとしていてくれ、少しの角度で色が変わる。

猫はじっとしていてくれ、少しの角度で色が変わる。

確かに“猫の目のように変わる”のを目の当たりにする。

この猫は美術館の周囲でたまに目にしている野良さんだと思われる。

この猫は美術館の周囲でたまに目にしている野良さんだと思われる。

寒風の田んぼで何をしていたのだろう。

よく見ると目は猫目石どころではな、オパールを思わせる色も見られた。

寒いなかモデルになってくれて有り難う。

美術館に戻ると、妻の知人が手作りのクリスマスリースを持参して下さっていた。

もう何年もこの時期になると届けていただく。荒れて寒い日に美しいリースを見ると心が温まる。

館内がいっそう幸せな空気じになりました。

館内がいっそう幸せな空気じになりました。

“いつもいつも有り難うございます”

本日は在宅回りが無い月末の貴重な日だった。荒れた空に誘われて上下浜へと行ってみた。

一名のコロナ感染があった病院は極めて迅速に動き、関係者に対して広く検査を行った模様。結果全て陰性と判明し、業務停止をミニマムに押さえ、明日から診療を再開すると伝えられた。

院長はじめ皆さんの的確な判断と行動に敬意を表したい。私たちにとって大切な病院であるためほっとした。

自分が感染してないのは完璧に防御しているからではなく、運が良いだけと考え、いっそう用心を心がけたい。

晩秋らしくない気象 紅葉の色々 馬路村の柚子 コロナの三波

お天気が続き、本日髙田では22,7度まで上がった。

11月の後半なのに10月よりもずっと好天に恵まれ暖かい感じがする。

なぜか美術館の庭は例年になく色鮮やかに紅葉し、それが木ごとに移って行くのが見て取れる。

同じカエデでも既に散っているものから、ようやく赤くなり始めたものまで様々である。

庭の木は造園屋さん、ホームセンター、ネットなど経由がまちまちで、同じような木でも紅葉の進行が随分違う。

産地が異なるため、それぞれふる里の流儀を頑なに守っているのであろう。

これは25年前、造園屋さんが植栽した場所。

これは25年前、造園屋さんが植栽した場所。

産地が揃っているので、ドウダンツツジやモミジはそれぞれ紅葉時期が同じようだ。

手前の黄色のカエデはもとからこの土地に自生していた。

手前の黄色のカエデはもとからこの土地に自生していた。

美術館の駐車場を造るにあたり、根が掛かるので切りましょうか、と提案された。

当時小さかったが、鮮やな黄色になるので、一部の根を切って残してもらった。

いま大きくなり、見栄え良く紅葉する。

左手に見える二本のカエデが急に赤味を増してきた。

庭では先に落ちた黄色の葉が、芝生に愛らしく散らばっていた。

庭では先に落ちた黄色の葉が、芝生に愛らしく散らばっていた。

最後は上掲した二本のモミジが赤い葉を沢山散らして庭の落葉が終了する。

本日患者さんから頂いた白菜と大根。いつも上手に作られ、スタッフの分も下さる。

本日患者さんから頂いた白菜と大根。いつも上手に作られ、スタッフの分も下さる。

今夜大根は里芋と一緒に煮物となって出た。

テレビで垣間見た丹波の焼き栗をネットで取り寄せた。

テレビで垣間見た丹波の焼き栗をネットで取り寄せた。

冷凍して届いたものを室温解凍し、一部をレンジに一部を解凍後そのまま食べてみた。

焼いたものは風味があり、焼かないものはとても甘みが強い。

本日東京の友人から、過日届けた新米のお返しにと、ふる里高知県の柚子製品が沢山届いた。

高知県の東部にあるらしい馬路村(うまじむら)の柚子加工品の数々。

高知県の東部にあるらしい馬路村(うまじむら)の柚子加工品の数々。

柚子ジュース、柚子胡椒、寿司つゆ、柚子オイルetcまで柚子一色。

居ながらにして遠い高知県の村に寄った気持ち。

大手ブランドの品もあった。

電話をすると、再びコロナに対する緊張感が高まっていると話した。医療関係者なので、自分が罹ると病院や地域に多大な影響が生じる懸念を強調した。

診察の現場はパーティションで仕切られているが、横から顔を出して話してくるお年寄りがいる、などと言って笑った。

外出は近くの多摩川周辺を歩く程度らしい。同業として背負っているものが同じなため、事情はよく分かる。自分もヒマがあれば今まで以上に一人で出て、外気外光に触れるようになった。

新潟県で発生中の二カ所のクラスターから、感染力の異様な強さが窺える。特に高齢者施設における現在まで43人もの大規模感染は、重症者が出ないことを祈るばかりであり、現場の緊張と大変さは想像以上のものがあろう。

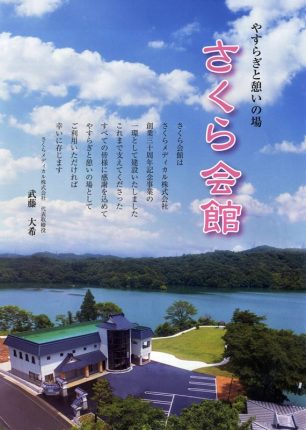

大潟区の野を歩き、頸城区のさくら会館へ伺った。

このところ晴れ間が続き、冬支度に時間がさけ、心にもなにがしか覚悟の余裕が去来する。

晴れ間はもう数日は続く模様で思わぬプレゼントだが、雪国の性で、その後が少々怖い。

日射しに誘われて近くの雑木林を歩いた。

明るい場所へ出るとモズやってきてギイギイッと鋭く高鳴きをした。

明るい場所へ出るとモズやってきてギイギイッと鋭く高鳴きをした。

歩く先々でパッパッと動いたのはカシラダカの一群だった。

歩く先々でパッパッと動いたのはカシラダカの一群だった。

冬鳥にとって本日の暖かさは辛かったのでは。

野歩きの後、先日開場したばかりの地域の茶の間「さくら会館」で妻と合流した。

頸城区の大池湖畔に隣接する施設は、福祉事業の(株)さくらメディカルの30周年記念事業で、会長の武藤敬一さんが展開されている。

本日お目に掛かりお話をお聴きし施設を案内して頂いた。

座り心地の良い椅子の休憩・団らんの場。

座り心地の良い椅子の休憩・団らんの場。

私がよく歩く湖畔の森林が対岸に見える。

広い窓によって清浄な外気に溶け込むのを覚える。

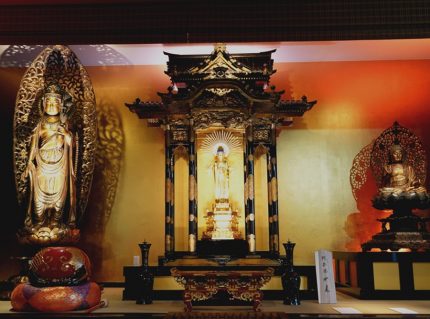

二階は書画の展示場に続き、奥に諸仏が安置されていた。

慈悲によおりあまねく衆生を救う十一面千手観音。

慈悲によおりあまねく衆生を救う十一面千手観音。

許可を得て特別に撮影させて頂いた。

和室になんと花頭窓。お茶会ができるのでは。

和室になんと花頭窓。お茶会ができるのでは。

かってのレストランを全面改装して成った施設は、地域の茶の間。市内有数の風致を我がものにできる誠に贅沢な環境に佇んでいる。凝った設えや調度品にも目を奪われる。

顧みるに心身状況と在宅および施設など介護と予防には様々な段階と場面がある。いずれに於いても、本人・介護者はともすれば閉鎖的な状況を免れない。

一方健常であっても長い人生の後半を如何に過ごすか、大きな課題にちがいない。

一生一度、大切な時間の中で安息を願い息を抜き、心なごむ場所が欲しい。

加えて外気の大切さはいっそう望まれる。

本日午後のひととき、お話を聴きつぶさに内部を案内して頂いた。

同施設には、長年福祉事業に没頭されたオーナ心からの願いと恩返しの念が籠もっていた。

当施設は会員制(年会費1000円、初年度無料)。一回の施設利用費はワン・ドリンク付き200円。11時~14時のランチタイムはオムライスなど昭和時代の懐かしいメニューがリーズナブルに設定されている。

※当面利用には予約が必要ということ、電話は025-530-3838です。

本日妻と会員にさせてもらい会員証を頂いた。

近々晩秋の湖畔を歩くつもりだったので、お腹を空かせてお邪魔したい。

高齢者に予定があることは大切 過剰?な私の予定 蝶のためにフジバカマを植えた。

高齢者に大切なことの一つに予定がある。

在宅、施設を問わず、また経験上母をみていた時にも感じたことだが、高齢者が前向きに生活するために「予定があること」は大切だと痛感する。

何かを待つでもなく、ただじっとしているのは辛く、明らかに心身に悪い。

そのような毎日を重ねれば、現実逃避の側面でもある、自分だけの世界「認知症」への道を歩むことになる。

毎日、月々、週ごと、あるいは来年と、何かしら予定があることは張り合いであり、そのリズムは心身を活気づけ、生活実感を感覚できる。

その意味から体がある程度利けば畑や庭、プランターでも良い、これらをかまうことは予定が生まれ、外気にも当たれる。

主として生活介護を支援するデイサービスも予定の点で大変意義がある。

デイのメニューは良く考えられ、スタッフもスキルが十分で、初めに渋った人も次第に喜んで通うようになる。

それに比べ、泊まって利用するショートステイでは、ややもすると本人に我慢の試練を払拭できない。長年の見聞で、もっとこまやかにかまってやってほしい印象を受けるのである。

残念ながら時にデイを厭がる人がいるのも現実である。

制度上、主として集団的に対応される傾向がある現行の一般施設にとって、外気浴とともにもう一段突っ込んだパーソナルな部分の充実は、今後の大きな課題であろう。

将来に向けて、国および本人・家族ともに本気で現実を検証し、人生設計を考え改良を重ねて前進することが強く願われる。

私個人といえば良い悪いを別にして、かなり過剰な予定の中で生きている。すべて自分がもたらした日常なので文句は絶対に言えない。その維持にはただ一点、健康への留意だけしか頼るものがない。

そう言い聞かせながら来年の庭に蝶が寄ってくれるのを期待して、日曜日に買ったフジバカマ三株を本日昼に植えた。

これまで植栽したブッドレア、ホトトギス花に加えてフジバカマも蝶が寄ると言われる。

良いことにみな丈夫そうな花だ。

これを庭の西奥と北の二カ所に分けて寄せ植えし、来年を待つことにした。

どのように育つのか、春~秋へ万一蝶が来たなら、是非ともここでお伝えしたい。

雨、書類。

列島に沿って横たわる前線の影響ということで、夜になり雨が降り始めた。

時に強く降り、一時激しくカミナリを伴った。

9月とて厳しい暑さの日もあろうが、そろそろ秋めく気候に向かってもらいたい。

本日は仕事上の書類です。

紹介状、介護保険意見書、身体障がい申請、施設入所申請など色々あり、なぜか先週末から沢山出ました。

昨日残っていた6人分の書類。このほかまだある。

昨日残っていた6人分の書類。このほかまだある。

本日まで別に紹介状を4通書いた。

患者さんのために受け取り先でちゃんと読んでもらえるよう、丁寧に書かなければならない。経過が長く複雑な場合特に時間がかかり、数日要することもある。

「○○日までにお願いします」

「○○さんが取りに来ました」

事務スタッフにせかされながら50年続いている。

当地の新参者として開業した当初、紹介状は特に気を使い、一通書くのにしばしば一晩かかった。

調べや内容とともに、先との良好な関係維持など、どんな仕事でも書類は大変にちがいない。

熱波の日々 発電所付近の夕焼け 鳥も辛そう 特別な今期のワクチン。

本日仕事は午前で終了、午後は休診日。当地は39度を超え、昨日に続いてひどい熱波に包まれた。

言われる行水ではなく、繰り返し水を浴びていた。

言われる行水ではなく、繰り返し水を浴びていた。

随分水を使われてしまい、スタッフが後で足した。

午後3時からJoetsu ASSHの取材があり、お二人の担当の方が来館された。

9月24 日の紙面で糸魚川の谷村美術館、上越市の小林古径美術館とともに取り上げてくださるということ。熱心に取材して頂き感謝に堪えなかった。

台風の影響で雲が賑やかになっている。日没ちかくに夕暮れを撮るため夷浜の発電所近くへ行った。

カメラを覗いていると、そばへカモメが来た。

カメラを覗いていると、そばへカモメが来た。

大きく口を開け暑さに耐えている。助けを求めているのかな、と思った。

今夏のゴルフで芝生に横たわっているカラスを見た。やはり口を開けハアハアしていた。

普段どう猛な鳥が横たわっているのは、異様な光景だった。

数羽の仲間が見守るなか、近づくと起き上がり弱々しく飛んだ。

暑い日によく見ると、スズメなども口を開けて呼吸をしている。

陽が落ちてからしばらく空と海は赤く染まり、期待に応えてくれた。

陽が落ちてからしばらく空と海は赤く染まり、期待に応えてくれた。

暑い暑いと言いながらおよそみな仕事をし、コロナと言いながら株が上がっている。

今年はあと一月もすればインフルエンザに加え,、その先COVID-19のワクチン接種が考えられている。

未経験の事態を前に方法論、品物とも不確定な要素を残していて、どの程度対応できるか不安を払拭できない。

西洋ケイトウの花 「命あっての経済」は人間哲学。

夏の殺風景な庭の埋め合わせと、昨日洋もののケイトウを植えました。

本日はその写真です。

右手前にあと二株植わっています。

右手前にあと二株植わっています。

色濃い花ですが、カフェからの遠目が効いて優しく映っています。

暑さのせいか、芝のまだらな部分が多いのが気になります。このところホ-ムセンターで土を求めて撒いていますが、30リッターくらい買ってもすぐになくなります。

今年冬までの課題を肥料とともに沢山土をくべることに決めました。

午後遅くなってからカフェで休憩しました。

午後遅くなってからカフェで休憩しました。

今年入った好評のブルー・キャリコの器でダージリンを頂きました。

さて昨日安倍首相が辞意を表明しました。

どんな立場の人であっても、如何なる場合であっても健康(命)第一は自明の理です。

コロナの一波がすぎると、「経済あっての命」の流れ一筋になってきていました。

しかしいざ我が身、我が事となれば、命が先になるのは至極自然な話ですね。

「経済あっての命」も「命あっての経済」も結局同じ事をしなければなりません。

同じことなら、次の首相にはぜひとも「命あっての経済」、と明言してほしいと思うのです。

一見どちらでも良いことのようですが、実はどちらが哲学的かの問題にほかなりません。

経済は仕事と言い換えることが出来ます。

病はシェア出来ませんが、仕事は究極代わりが効きます。

今度は民生と内需が得意な、哲学ある人になってもらいたい、と願っている所です。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。

- 昨日今日の寒波は無事に過ぎた。

- 今冬最強寒波が来る 向こう側の季節から「楝(あふち)の花、いとをかし」。

- 堀口すみれ子さんから届いた詩集「月あかり」。

- 午前柿崎、午後大池 念願のエナガはピンぼけの1枚。

- 再度柿崎の海岸を歩いた 海のチョウゲンボウ 田んぼのマガン 低カフェイン抹茶。

- 暖かな日の朝日池、のんびり過ごす水鳥たち。

- 美味しいイチジクお菓子など、大潟区のマルト歌代商店は特別。

- 樹下美術館の紅葉 再度の木村茶道美術館 唐椿(からつばき)という花。

- 週末の種々。

- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。

- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。

- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。

- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。

- 昨日レコード、今日白鳥。

- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月