明け暮れ 我が家 お出かけ

齋藤三郎さんと我が家 1 灯り

するすると時は過ぎて間もなく3月、今年の開館が近づきました。旧年に増して樹下美術館が愛されますよう一同励みたいと思います。

ところで樹下美術館では倉石隆氏の絵画とともに齋藤三郎氏の陶芸作品を展示しています。今回は齋藤氏と我が家の思い出を書いてみます。思い出といっても私の小学生から高校時代くらいまでですが、お読み頂ければ有り難く思います。

齋藤三郎さんと我が家 1 灯り

昭和21年春、医師だった父は、母と4人の子どもを引き連れてかろうじて満州から引き揚げた。戦前、祖父の借金返済のために渡満し、再び無一文に戻っての帰国。実母のほか疎開で留まっていた何人かの父の兄弟も加わり、戻った実家は楽ではなかったようだ。翌冬の私たちのゴム長も母が工面した借金で買ったと聞いた。

まもなく、結核が得意だった父はわずかに残っていた田畑を売り払い、渋る銀行へ通ってレントゲンを買った。ようやく家に活気めいたものが漂いはじめたが、今度は診療の忙殺でトゲトゲしい緊張感が家を包んだ。父は険しく、母は硬かった。そんな我が家に突然のように明るさを引き連れて登場したのが齋藤三郎さんの器だった。

戦後まもなく齋藤氏は戦地満州から帰国し、兄・泰全和尚の寺がある新潟県高田市(現上越市)で作陶を始めた。昭和23年ころか、父はある若い結核患者さんの紹介で齋藤さんと出会ったらしい。そしてすぐ氏の作品に夢中になった。当初、小さかった自分にはよく分からなかったが、まもなく齋藤さんの作品が特別な意味を持っていることを知るようになった。

年に数回、窯出しのたびに父は汽車で高田へと向かった。そして夕刻、リュックサック一杯の作品を背負って帰って来た。皆の前で荷がほどかれると、新聞くずの中から皿、壺、湯飲みなどが次々と飛び出した。全ての器に絵付けが施されていて、花や文字の生き生きした文様は子ども心をも打つようになった。この時ばかりは、見たこともない笑顔が父に浮かび、母の声は華やいでいたのだ。

私たちでも頬ずりしたくなるような器の登場と両親の喜び。齋藤さんの作品は普段寒々としていた家に思いもよらぬ灯りをともすこととなった。

色絵色紙牡丹紋皿

恥ずかしながら続きます。

飲み込み。そしてシーグラス。

休日だったが午後に往診があった。比較的安定していた脳梗塞の方。しかし数日来ほとんど飲食をしなくなったという連絡。ご本人はまだお若い。よく聞けば飲み込み障害のためひどくむせた日の恐怖感が引きがねと考えられた。早めに専門的なリハビリを受ける事にして点滴をした。

ところで日本は技術大国であり、とりわけ微細なテクノロジーに優れている。一方、飲み込み障害の裾野は広く深刻な課題だ。これには口腔、咽頭・喉頭、食道などの極めて複雑なメカニズムが関係している。ナノテクノロジーを進化させている今、飲み込みを補助するコンパクトな装置を願ってやまない。

やや穏やかな昼間だったので、近くの海に寄った。昨年7月、浜辺でシーグラスと貝を拾い、秋には海に戻そうと書いた。しかしそれが子どもたちや孫に喜ばれて、シーグラスはそのまま我が家にとどまった。その後、私が一番気に入ってしまい、暇をみては海へ行くようになった。

植物画・ボタニカルアートの終了

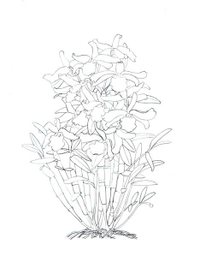

正月2日から描き始めた白のデンドロビュームが終わった。3年半振りの絵筆。恥ずかしながら今夜で終了にした。当初2,3週間くらいの予定が一ヶ月以上もかかってしまった。

モデルの花には感謝している。暮れのホームセンターで990円で求めた花。飛ぶような時間のなかで、生き生きと最後まで私をひっぱってくれた。いつもながら花の実物は私の絵より何十倍も美しい。それでも無理を承知で描きたくなってしまう。

やはり白い花は難しかった。今回はマットを楕円にして、細い金縁を入れてはなむけにしたい。次はチューリップを描いてみたいと思った。

二月になって陽が長く強くなって、もうすぐ春。3月1日から樹下美術館は今年度の開館を致します。

|

|

| なんとか終了 | モデルに感謝 |

インフルエンザ

1月半ばから、当地でもインフルエンザが猛威を振るっています。タミフル耐性(効かない)が一部言われ、緊張します。一方、経過中の脳炎、異常行動へのご家族の不安や、一歳未満児へのタミフル投与は変わらぬ課題です。このことで身近な経験がありましたので記し、全体の感想を述べてみました。

【一歳未満児へのタミフル】

薬品発売元の見解は、一才未満児にタミフルの有効性は確立していない、控えて、という主旨です。

ところで先日、生後10ヶ月で40度を越える発熱のお子さんが見えました。悩みましたが、クループという気になる兆候が見えましたので抗菌剤と共にタミフルを使いました。

念のため1日目に2回、ご家族に電話で様子を尋ねました。初回の服用後2時間ほど経って嘔吐があったと聞き少々心配でした。しかし以前から咳こみの際、嘔吐はよくあるということ。「効果を期待して続けましょう、何かあったら連絡して」と伝えました。

翌日の昼、随分元気になってきたと知らされ、ほっとしました。経過は順調で、タミフルを最後まで続けました。

【脳炎、脳症の心配】

昼にタミフルを服用した園児が夕方さらに熱が上がり、「奇妙な独り言を言い始めた」と親御さんから電話。

「高熱や昼寝の目覚め前後に、うわごとを見ることがある」、「念のため冷たいお水をあげてみて」とお話しました。

翌日お母さんが来院され、「昨日はお水ですぐしっかりした。今度はこの子が発熱」、と別のお子さんを連れてこられました。ご家族も大変ですが、お母さんに前日よりたくましい印象を受けました。

【全体の感想】

・一才未満といえど、心身の反応は数ヶ月単位で変化し発達します。この期間のタミフル使用にもっとこまやかな見解を期待したい。

・脳炎、異常行動の備えでは、当然ながら観察の大切さを実感します。

・日本はタミフル頻用の国、一方で流行は深刻。常に確度の高い情報が期待される。

・現在、ワクチンの手応えがいまいちで、やや気がかりです。

・6人中5人のご家族が一気に発症するなど、確かに近年にない強い流行です。

・今のところ高齢者の方たちが比較的お元気なのが幸いです。

トゲ

昨夜の入浴後、右手小指に刺さっていたトゲを抜きました。先日の暖かな日に庭の始末をした時のトゲです。トゲ抜きで駄目、抗生剤の軟膏と絆創膏で済ませていました。

それが昨夜は痛んで赤味も出現、注射針で口を広げて抜きました。わずか3ミリのトゲでしたが、左手での処置は少し苦労しました。

抜いているときの写真をタイマーで撮りました。処置に際して他の指も総動員され、それぞれが「押さえ、支え、スペース作り」など複雑な補助をしているのが分かりました。このようなこともヒトの進化の恩恵なのでしょう。

手術ロボットが研究・開発されていますが、末端のレバー操作などはやはりヒトが行っているようです。

越後の冬・里の風情

新潟市の「私のまちの美術館展」は後半に入りました。相変わらず賑わっているようです。当館のリーフレットも不足がちで、すでに二度追加していました。それも危いということで、今日午後、さらに400部を届けに行きました。合わせて1000部を越え、さすが新潟市だな、と関心しています。

120キロもある新潟行きは雪が止んだ穏やかな午後。途中、近隣の上越市柿崎区、さらに先の柏崎市西山付近へと寄り道をしました。両所一帯の「里の風情」が好きで、この冬如何ならむ、と訪ねました。写真の前半5枚が柿崎、後半は西山付近です。

里は期待にたがわぬ雪化粧。ひっそりとして、民家には風格が漂うのを感じました。それに大河ドラマ「天地人」の武者たちが現れそうな気配までも、、、。写真がてんこ盛りになってしまいました。6,7、9枚目は別のカメラで撮っています。

最後に現在の植物画の状況を掲載しました。白のデンドロビュームは意外と地味で、かえって難しさを感じています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

植物画:ボタニカルアート4

1月2日から始めてちょうど一週間。うやく初期の色づけへと進んだところです。絵の具が古くなったせいか、いえ、腕のせいでしょう、澱(おり)のようなものが少し残って気になっています。モチーフは蘭の一種デンドロビューム(白)です。

葉の艶や、花の陰影、茎の文様、などが残っています。

白花を目立たせるためにバックを塗るかどうかも問題です。

植物画:ボタニカルアート3

去る1月2日から白花デンドロビュームを描き始め、前回、スケッチの輪郭線をトレース紙に転写しました。昨日それを本画紙のイラストレーションボード(1ミリ厚の白色ケント紙:B4版)にさらに転写。今日はおそるおそる最初の彩色をしました。

ところでボタニカルアートの要点のひとつはグラデーションでしょう。透明水彩ではグラデーションを付けたつもりでも乾くと縁に線が出てうまく行きません。私は、ごく少量の絵の具と水で乾かし乾かし、なだめるようにやりとりして行ってます。筆も穂先を寝せて掃くようにするなど自分なりの工夫をします。

苦労をして、ああもう駄目かなと思った頃、初めて植物本来の深い質感が出てくることがよくありました。今回はどうなるでしょうか、いよいよ始まりです。

※イラストボードへはチャコペーパーを使って転写しています。

※掲載の図はB4版のものをトリミングしています。

|

|

| 昨日、本画紙に転写 | これからが大変 |

画家。それから子役

正月休みも昨日で終了です。昨日は二つ良いことがありました。

一つはなんと言っても「村山陽の軌跡」展を見られたことです。先生が新潟大学教育学部藝能科で学ばれていたころ、自分はそこの前を通って中学校に通ったことを年表で知りました。あらためて先生と作品に何とも言えない親しみを覚えました。

作品は着想から色彩、タッチなど全て絵画センスにあふれて楽しめました。「デッサンをやれば色もよくなるよ」。天与の才に加えて、優れた助言と懸命な反応努力があったのですね。

「手足は難しい」、倉石隆の言葉です。村山氏の絵には手足がしっかりと描かれ、対象の心が如実に語られていました。実体の品格に出会えた貴重な時間でした。上越大和で6日までの開催です。

二つ目は「天地人」の始まりです。

与六(後の兼続)役の子役・加藤清史郎の素晴らしさ!脚本家はこの役者のために、台本を書き直したのでないか、と思わせるほどの俊才ぶりでした。喜平次(後の景勝)役の溝口琢矢も立派でした。

早くも与六と喜平次の間に「北斗の七星の定め」と「木の葉と樹」の運命が示されました。景虎ファンとしては少々気がもめます。

※素晴らしい村山先生を観た日、自然と小生の絵の掲載は先延ばしに、、、。

植物画:ボタニカルアート2

今朝、一年半通った94歳のおばあさんを看取りました。ご家族は一生懸命介護されて立派でした。ご本人もきっと安心だったことでしょう。介護や看取りは人生の一大事業に違いありません。方法と心の曲折を経て続けられる介護。精一杯関わった方々には、人知れず佳人の徳が漂うように感じられます。

さて、デンドロビュームの続きです。今日はスケッチを整え→輪郭線を描き出し→トレーシングペーパーにH・鉛筆で写し取りました。これは、仕上げを最初のスケッチ紙ではなく、イラストボードに描くための作業です。花を色々な角度から見て、見やすく書きやすい部分を探しながら仕上げました。

明日は冬休みの最終日。トレースした輪郭線をボードに写して最初の彩色をしてみます。何年ぶりですし、選んだ花もややこしく、あまり自信がありません。

※反省:もう少し左右の葉をふんわりとさせるべきですね。

|

|

| 描いたり消したり、輪郭線をまとめる | 手を加えながら輪郭線のトレース |

|

|

| トレース上がり | この花を描いています |

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 上越市八千浦中学校の皆さま。

- 小3の凄まじい体罰 その3 終章。

- 小3の凄まじい体罰 その2。

- 小3の凄まじい体罰 その1。

- 小学校に上がるまでジャンケンを知らなかったAちゃん。

- 台風直後の上野駅から大潟町へタクシーに乗る その2。

- 今朝方の雷雨 その昔、台風後の上野駅から大潟町へタクシーに乗る。

- 厳しい残暑のなか頸城野の稲刈り。

- ほくほく線のポストカードで。

- 気に入って頂いたほくほく線電車の写真。

- 今年初めての赤倉CC 仕事上の最年長になっている。

- 今年前半の「お声」から 刈り入れ前の田んぼの雀。

- 週末の上京 小5の築地と叔母の周辺そして「横浜事件」。

- 昭和100年、太平洋戦争80年の声無き声を思って。

- お盆14日は柏崎市の木村茶道美術館へ。

- 来たる10月25日(土)は小島正芳先生の講演会「佐渡島の金山と良寛の母の愛」。

- お盆休みに入って。

- お礼のランチ会。

- 明日夕方は満月。

- スタート時間を遅らせてもらったゴルフ。

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月