齋藤三郎(陶齋)

遅くなりましたが上越市長の三田発言から「三田青磁」。

いささか旧聞に属しますが今年7月、上越市長はふる里納税に関連してかって住んでいた兵庫県三田市について”お酒は美味しい。でも米はまずい”といった主旨の発言をされました。全国ネットで取り上げられるなど大変な騒ぎになりましたが、その後三田市へ謝罪に訪れるなどしてようやく収まりました。

当時この件で三田と聞いてすぐ思い出したのが「青磁」、それも「三田青磁」でした。

三田青磁は中国の龍泉青磁、韓国の高麗青磁にならび世界三大青磁と言われるほど有名でした。この事は陶芸の書物には必ずと言っても良いほど載っています。しかるに上越市長の迷言から始まった三田と上越の騒動がお米だったので当初不思議な感じを受けました。

そもそも三田青磁は江戸時代、三田に釉薬の元になる青磁石が発見されたのをきっかけに栄えましたが、昭和の始めに途絶えています。

しかし後年再興の取り組みが行われ拡大しつつあるのはとても喜ばしいことです。

さて以下ちなみに樹下美術館で収蔵する青磁の一部からです。

高麗青磁の雲鶴(うんかく)茶入

高麗青磁の雲鶴(うんかく)茶入

この茶入れは二度ほど茶席で使ったことがあります。淡い褐色とうす曇りの空を思わせる青味が混じり合い、味わい深くとても気に入っています。来年6月に予定しているお茶席に濃茶を加え、是非この茶入れを用いようと考えています。

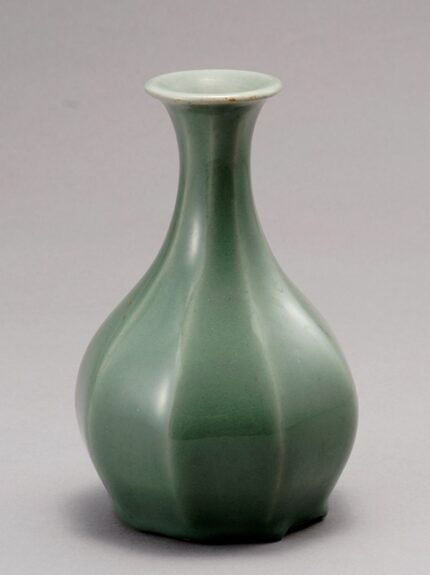

当館には龍泉青磁がありませんので、齋藤三郎の青磁面取り花瓶を掲載しました。

青磁は釉薬に含まれる鉄分の濃度、焼成温度と還元の度合いにより黄味~褐色、そしてヒスイ色まで様々な発色をします。

その昔、陶芸に造詣深い方に、一体どんな色が最も青磁らしい青磁ですか、と尋ねた事がありました。すると“貴方の所にある齋藤三郎さんの青磁です”、と明言されたではありませんか。

上掲した花瓶がそれで、面取りの峰(角)と他の部分の緑のグラデーションの妙、そして色自体がとても深く静かです。一度聴いた言葉のせいもあり、以来青磁を見る時にはこの花瓶を基準として観るようになりました。

鉄分を多く含ませるためギリギリの厚さまで釉薬を掛けるため底の部分に分厚く釉薬(緑のガラス質)が溜まっているのも魅力一つではないかと思います。

当記事は上越市長の三田米に関する発言当時に書こうと思っていましたが、今や落ち着きましたので本日三田関連として記載した次第です。

柏崎、上越、晩秋の野道 斎京まさ子さんの本。

24日日曜日に訪ねた柏崎は木村茶道美術館。二服のお茶を美味しく飲んだあと同市米山台の西方面へと向かった。そこから県道鯨波宮川線に抜ける林道でかってエナガを撮影したことがあり、くねくねした道の春秋も気に入っているため寄り道をした次第。

残念ながら目指す鳥の姿は無かったが、落ち葉の道で赤い木の実などを観ながら車を降りては歩き、戻ってはまた走るを繰り返した。

キヌガサソウに似たクルマバハグマ。

キヌガサソウに似たクルマバハグマ。

よく見るが名を覚えられない。

以下は樹下美術館付近の道で見た赤い実です。

この日の午前はかなり降った。午後は上がり時々明るい陽が射し赤い実や紅葉は晩秋の野に映えた。

ところで上掲のクルマバハグマの名が中々分からなかった。ネットや本で色々調べるが出てくるのはキヌガサソウばかり。検索を色々変え、偶々一つだけヒットたので助った。そんな中、ひょっこり本棚から現れた一冊の本があった。

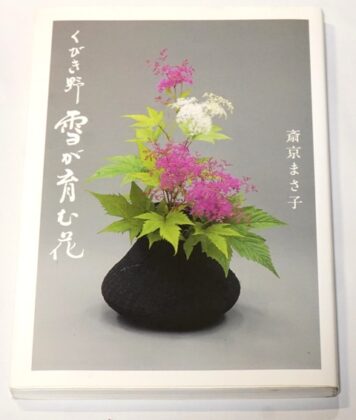

著者は上越市のお茶人斎京まさ子さん。四季折々の野草の写真集だが、写真、文とも隅々神経が行き届いている。花は花器の風情と相俟ってまことに麗しく、これだけで茶のエッセンスに触れる事が出来そうだった。

「頸城野 雪が育む花」 著者斎京まさ子

「頸城野 雪が育む花」 著者斎京まさ子

新潟日報事業社2014年12月2日発行。

晩秋の部の最後に以下の俳句があり文が附記されていた。

めぐり来て また問答の 萩薄 まさ子

紅葉の季節も過ぎ、晩秋ともなれば枯れ野に木の実、草の実が鮮やかである。色とりどりの木の実が点々と、葉の落ちた梢を彩る。実の形や色を頼りに、木の名前を思い出しながら歩く。冬を間近に控えた、華やぎと寂しさが同居する山も好きである。

美しいページをめくりながら四季移ろう自然への敬いにも似た愛しみを感じないわけにはいかない。厳しいお茶修行を積まれたお人柄が滲む素晴らしい一冊だと思った。

かってまさ子さんから以下の香合を頂いている。

春雨とは遠い冷たい雨 齋藤三郎作品の展示準備。

二日前に一日だけ晴れ間を見たが元の木阿弥、本日もシトシトと冷たい雨が降り続いた。そういえば「春雨」というのもあった、と懐かしく思い出した。

春雨ならばこれほど冷たいはずがない。どこか甘やかで草花の芽や蕾に優しい風情があったではないか。ただ寒いだけなのは年のせいばかりではなかろう。

昨日から今年の展示に向けて作業を始めている。展示は雰囲気が大事でプランだけでは駄目、やはり置いてみなければ分からないのであっちへやったりこっちへ戻したり、キャプションを変えたり色々楽しく試行した。

松とカボチャの花、百合、スギナなど。

松とカボチャの花、百合、スギナなど。

松の鉢は箱に皇紀2600年(昭和15年)

と制作年が記された若い時代の作。

手前は四季折々の植物の陶板セット。

手前は四季折々の植物の陶板セット。

向こうは竹の水指と湯呑。

数えてみると文様(図案)は植物や風景および詩文などで48種、器の数は89品になりました。文様は人気だった椿だけで数十になりますが場所を取るので三つだけにして出来るだけ多くの展示を心がけました。

当館にしては賑々しい感じですが、どうか齋藤三郎の多様性をご覧下さい。いずれもう少し詳しくお知らせするつもりです。

この先倉石隆についてもお知らせして参ります。

齋藤三郎、新旧初窯作品が一緒に。

旧聞になりますが昨年のある日、上越市本町の遊心堂さんへ寄った折、染附の盒子(ごうす:香合)と色絵の湯呑を求めた。

香合は縦×横×奥行きが3,9×4,6×3,9×3,4センチ、民家の絵柄が描かれている。香合だから小さいが上品さが漂っていた。

道の先の家は蔵のようであり木は竹林に思われ、恩師富本憲吉作品に見られる奈良県安堵村の風景文様を彷彿とさせた。蓋裏の署名は戦前に続く早い時期の雰囲気を引き継ぎ何より嬉しかったのは器の底と箱の裏書きに「初窯」と記されていることだった。

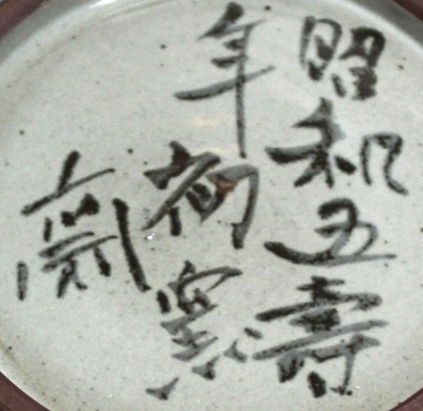

蓋裏の署名。

蓋裏の署名。

箱の蓋は立ちが取られ

箱の蓋は立ちが取られ

とても丁寧に作られている。

髙田に於ける昭和23年の初窯は初々しさと目出度さがあり、ひとしお嬉しい。署名に「陶齋作」とあり初窯から陶齋を名乗っていることにやや驚いた。

さらに初窯作品がもう一器。こちらは市松模様の色絵湯呑で、花を散らした明るい模様に「五壽年初窯」と縦書きされている。五壽年は昭和50年のこと。、

高台に見える初窯と署名。

高台に見える初窯と署名。

齋藤三郎は昭和23年髙田に登り窯を築き奮闘活躍を重ねた。駆使された窯は昭和50年に新工房とともに新たな登り窯に作り替えられ、二度目となる初窯作品が焚かれている。

樹下美術館には飾皿、菱皿セット、鉢、香合、盃など最初の初窯作品があり、二回目の作品として染附妙高山の角皿がある。収集を続けながら、突然のように出会う初窯作品は賓客のようであり格別な感慨を覚える。

上記二作品は3月15日から展示致します。数が多くなりますが見つけて下さい。

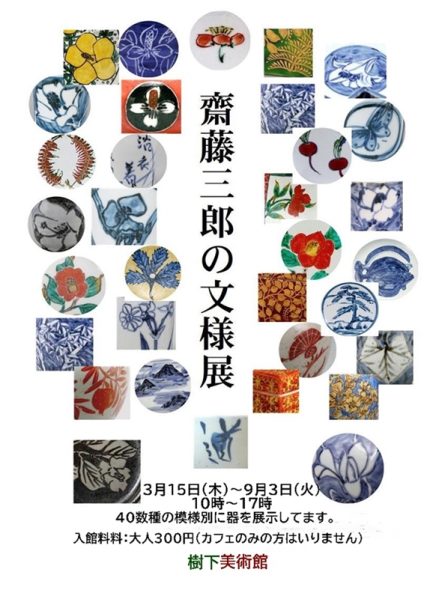

今年の齋藤三郎(陶齋)の展示。

樹下美術館の冬期休館は早々と中ばを過ぎました。ようやく齋藤三郎(陶齋)と倉石隆の展示のテーマが決まり、数日かけまず齋藤三郎のホームページバナーやポスター、チラシ原稿が出来ましたので本日とりあえず掲載致します。

今年の齋藤三郎は「齋藤三郎の文様」に致しました。昨年上越市立小林古径記念美術館で「生誕110年 齋藤三郎展」が開かれまし。その期間中、ギャラリートークでお話しさせて頂いたテーマの一つです。

文様は齋藤三郎お得意の「椿」「梅」「牡丹」「ざくろ」「秋草」はじめ「スイセン」「コブシ」「ぼけ」「竹」「どんぐり」「露草」「芙容」「ドクダミ」「野イバラ」ほか「トロロアオイ」や「葉っぱ」などの草花や「松」などの植物。さらに民家、山などの「風景」、「雪華」及び「麦わら文」や「文字」がモチーフとなったものなど、多岐にわたります。

椿やざくろ、あるいは秋草などを沢山集めて出しますとスペースが全く足りません。それで相当ごちゃごちゃすると思いますが、多くあるものは数を絞り、出来るだけ多様なモチーフを並べたいと考えています。

文様は50種類前後の予定です。古径美術館ではプリントでお話ししましたが、この度は器をご覧頂くことになりました。初めてお目に掛ける作品も混じりますのでどうか宜しくお願い致します。

倉石隆作品は「赤ちゃんから老人まで」という風な趣向で考えています。来週末にはご紹介させて頂く予定です。

ホームページにおける「齋藤三郎の文様」のお知らせは連休明けになりますので宜しくお願い致します。

さて第3、第2楽章を載せましたヴィヴァルディの「四季」から「冬」。残り第1楽章は晴れた雪景色の写真と一緒に載せたいと考えていました。何とか妙高山が見える日に三和区のお目当ての場所へ行き、良い感じに写せればと思っている所です。

日中美術館あと片付け 夕刻齋藤尚明さん作陶満50周年記念祝賀会。

昨日日中は今年度最後の展示「倉石隆のお嬢さん展」と「絵付け陶芸三人展」の後片付けとミーティングをした。

片付けに専念するスタッフとともに作品たちにもご苦労様でした、とねぎらいたいと思う。

昨日赤々と実をつけていた

昨日赤々と実をつけていた

ヤブコウジ。

昨夕髙田はデュオセレッソで「齋藤尚明 作陶満50周年記念祝賀会」があった。早めのつもりだったが、受付は長蛇の列。師走のこの時期200人に達しようという参加者というから大変な会である。

私のテーブルで齋藤尚明ご夫妻、発起人の渡辺隆氏ほか市長はじめ齋藤氏親子二代に亘る関係者の方々と同席だった。アルコールを口にしないのは自分だけという肩身の狭さに加え、記念品目録贈呈と祝意挨拶のプレッシャーを負っていた。

挨拶では、尚明氏幼少の折、父三郎氏とお子たちと甥姪のご一行が訪ねてこられ、母の餃子で満腹したこと。過日東京、神奈川の三人さん来越の時、師団長官舎で食事した際、何品目かに出た器が尚明氏作椿の美しい蓋物でみなで感激し、幸福な食事になったことを述べ、今後も長く作陶し私達を幸せにして、と述べた。

お隣の岩の原葡萄園の遠藤社長は甲子園球児ということでびっくり。過酷だった今夏、根が深く入る葡萄の特性で無事夏を越えたことなどお聞きし、石州流茶道をされる市長とは茶の話をした。

終わった会場。

終わった会場。

齋藤尚明氏の人脈と支援者の多さにとても驚いた。このような機会からさらに人の輪が広がっていくのだろう。

私達のテーブルと幹事諸氏が居残って同会場の一角で簡素な反省会を行い帰路に就いた。

小島正芳先生と発行予定の著書「良寛の生涯と芸術」 竹。

二日続きの晴天のあとの本日はさすがに小雨模様。

されども比較的温かだった。

今年の樹下美術館は余すところあと5日となった。気のせいか今年ほど終了間近となってお客様が多くお見えになる年は珍しいのではないか。

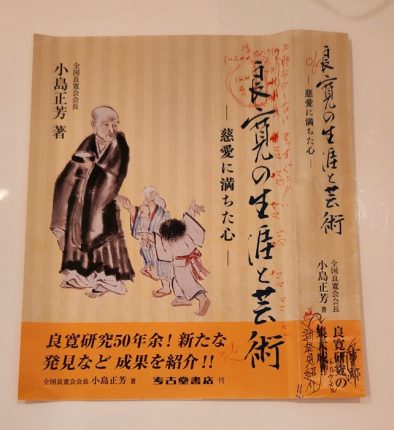

そんな本日新潟市から良寛研究家の小島正芳先生が顔を出された。先生は来年早々の出版予定である著書「良寛の生涯と芸術」の表紙見本のプリントを持参された。500ページに及ぶ大著だ。

「良寛の生涯と芸術」の表紙見本。

「良寛の生涯と芸術」の表紙見本。

2024年1月 考古堂発行予定。

背表紙に「良寛研究の集大成」とされているのが→「良寛研究の新発見紹介」と直されている。集大成ではお終いとなり、意にそぐわないこと、さらに最終校の段で新たな事実が見つかったので追加し間に合ったとニコニコされた。

名や地位へのこだわり無く、お好きな良寛研究に足を使い汗して長く探求された貴重な一冊。

先生のことだから、上から目線の堅い書物ではなく読みやすい、もしかしたらどこから読んでも面白い本になっているのではと、楽しい期待をさせて頂いた。

来年になったら倉敷市に行き、美術館や瀬戸内とともに良寛さんが修行した備中玉島の円通寺を訪ねる予定がある。繰り返し円通寺を訪ねられている小島先生から色々教えて頂いた。

円通寺から海が見える事も知った。良寛さんの故郷出雲崎も海と佐渡島が見える。玉島で10年におよぶ孤独で厳しい修行中、師は海を目にしては郷里を思い慰められたことだろう。

ところで円通寺境内に竹藪があり、小島先生が仰るには“筍や竹は中が空洞で「空や無」を表している。そのうえ、ふしがあることで節度、さらに重圧を跳ね返すしなりを有する事などから禅の修行で着目される植物”とお話された。

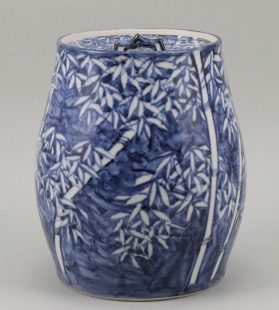

齋藤三郎作「染め附け竹文水指」

齋藤三郎作「染め附け竹文水指」

また同寺に良寛堂ほか師の立像や詩碑があり、岡山県で「聖良寛」と呼ばれ、さらに同県の三大茶会の一つに「良寛茶会」があるなど良寛さんは非常に重んじられているという。

とても嬉しい事で、瀬戸内の陽光と円通寺の茅葺きの佇まいが見られる事を今から楽しみにしている。

本日お越しの皆様まことに有り難うございました。

小林古径記念美術館の齋藤三郎茶会。

上越市立小林古径記念美術館で生誕100年「齋藤三郎展」が7月15日~10月9日の期間で開催されている。当県陶芸家を先駆けた人の展覧会だけあって好評を博している。

長い会期の後半に入った昨日日曜日、齋藤三郎展にちなんで同美術館の小林古径画室において裏千家茶道の有沢宗香先生を席主として齋藤三郎茶会が催された。

いくぶん涼しくなりかけたのもつかの間、当日は暑さがぶり返した。午前中三席の会、10時30分からのお茶に上がらせてもらった。本席の床は淡々齋筆円相に風雲香が添えられている。小さめの円相は月をも思わせた。

恥ずかしながら正客席に押し出され、宗香先生が目の前。勿体なくも親しく言葉を交わして下さり、暑さを凌ぐお道具に囲まれ薄茶を楽しむことが出来た。

お菓子「秋の月」は大杉屋さんのお製。生前齋藤三郎が同店のマッチ箱向けにデザインしたラベルが一つ一つ菓子に敷かれている。私のは茶杓と茶碗が描かれていた。お菓子の味、色とも大変良く、齋藤三郎ゆかりのラベルが手に乗るという趣向に心和んだ。

お菓子「秋の月」は大杉屋さんのお製。生前齋藤三郎が同店のマッチ箱向けにデザインしたラベルが一つ一つ菓子に敷かれている。私のは茶杓と茶碗が描かれていた。お菓子の味、色とも大変良く、齋藤三郎ゆかりのラベルが手に乗るという趣向に心和んだ。

膝前のたばこ盆の火入れは齋藤さんの作品(矢印)、染め付けの竹林文様が涼しい。

膝前のたばこ盆の火入れは齋藤さんの作品(矢印)、染め付けの竹林文様が涼しい。

齋藤さんのかわくじらの水指と月と秋草の「武蔵野」茶碗。その左奥に立つ富士釜。お道具を囲む風炉先屏風は「雲月」とお聞きした。屏風の細かな格子は雲、金色の四角い囲みが月というわけだ。火がある点前座は風通う壮大なジオラマを思わせ、暑さ去らない当日に打ってつけの演出だと深く感銘を覚えた。

落ち着いたお点前によって点てられたお茶はまことに滑らかで良く香り、あたかも挽き立てのように新鮮な味がした。

席を終えて外に出ると堀の蓮はおおかた花が終わり青々とした葉に埋め尽くされている。すぐそこにお彼岸と仲秋の名月が待っている。口中にまだ茶の香りが残っていて、ああそれでも秋に向かっているんだと気がついた。

有沢宗香先生、楽しく美味しいお茶を有り難うございました。社中の皆さまお疲れ様でした。お写真をお貸し下さった社中の方、有り難うございました。とても良いお茶席でした。

あらためて齋藤三郎さんの署名。

去る9月10日、前日に小林古径記念日館で開催中の「齋藤三郎展」のイベントの一つギャラリートークで話してきたことに触れた。

書いたは良いが見直してみると文の流れがまことに悪く、少し間(ま)を埋めさせてもらいました。どうかお許しください。

さて本日は齋藤三郎(以下三郎)の署名について前回のフォローです。署名という視覚的で一定の考察が必要な話題ですので少々写真を増やし記事を補完させてもらいました。

署名についてのトーク当日の要旨は、

1署名の変遷。2樹下美術館収蔵で制作年代の同定が難しかった二つの作品の署名について、でした。

まず1からです。

父の後を継いでコレクションを始める過程で最も関心があったのは、手許に無かった戦前作品でした。そもそもそのようなものが後になって手に入るものかと半分諦めていました。しかし何気なく古美術店や個人から求めたものが、後で戦前の作だと分かるようなことが何度か起こりました。

戦前の品はおしなべて地味な染め付けでしたので、求めてからじっくり見るのを後回しにしがちとなり、三郎といえば先ず色絵、もっぱらそんな考えでいたためです。

実際に戦前作品をしっかり確認出来たのは、2007年の開館直前、プロのカメラマンによる全作品の撮影作業がきっかけでした。収蔵品の全てを箱書きとともに観ていくなかで、昭和12~15年に相当する作品が三器あることが分かったのです。自分の迂闊さを反省し、若き日の作品との出会いを喜び、その品の良さと慎ましやかさにあらためて驚いた次第です。

以下はその中の一つ、当館で最も古い作品「染付菓子器」のとも箱と蓋の裏書きです。

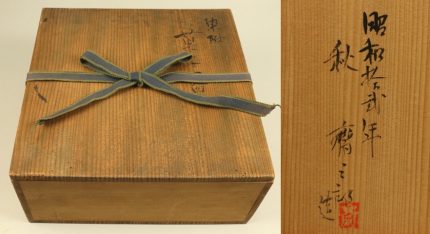

図1:慎ましい杉箱、横一文字の紐(左)。右は「昭和拾弐年 秋 齋三郎 造」の裏書きと印。富本憲吉から独立し京都で作陶した年にあたり、「齋三郎」と名乗っています。

図1:慎ましい杉箱、横一文字の紐(左)。右は「昭和拾弐年 秋 齋三郎 造」の裏書きと印。富本憲吉から独立し京都で作陶した年にあたり、「齋三郎」と名乗っています。

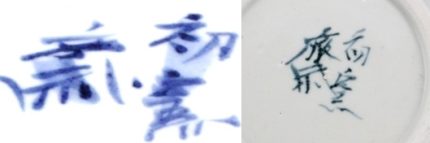

図2:文様はデザイン化された竹林で、鉄釉で縁を取る祥瑞(しょんずい)風の仕上げ(左)と、右署名「齋」。発色良い呉須の青と淡々とした署名の趣きが目をひきます。

図2:文様はデザイン化された竹林で、鉄釉で縁を取る祥瑞(しょんずい)風の仕上げ(左)と、右署名「齋」。発色良い呉須の青と淡々とした署名の趣きが目をひきます。

この後の数年間、署名は以下のように大きく変わりました。

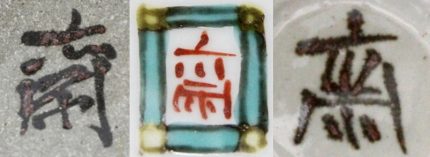

図3:戦前(昭和12年~15年)における染附作品の署名。少々奇抜で一種記号を思わせます。何故このように変わったのでしょう、とても驚きまた不思議でした。現在古径記念美術館に展示されている長瀬幸夫さん所蔵の「染附楼閣山水図菓子器」は同時代のものですが署名はさらに記号風でした。

図3:戦前(昭和12年~15年)における染附作品の署名。少々奇抜で一種記号を思わせます。何故このように変わったのでしょう、とても驚きまた不思議でした。現在古径記念美術館に展示されている長瀬幸夫さん所蔵の「染附楼閣山水図菓子器」は同時代のものですが署名はさらに記号風でした。

時代は下り、次は昭和23年髙田に登り窯を築いた時の初窯作品です。

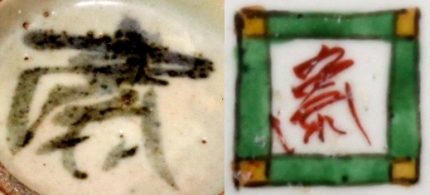

図4:初窯の署名二つ。「齋」は二つの作品でかなりニュアンスが異なっています。窯焚きでは半年一年掛けて制作したものを一気に焼成します。並べてみると同じ初窯でも印象が異なることが分かります。個人的には右のものが左よりも早いのではないかと思われました。

図4:初窯の署名二つ。「齋」は二つの作品でかなりニュアンスが異なっています。窯焚きでは半年一年掛けて制作したものを一気に焼成します。並べてみると同じ初窯でも印象が異なることが分かります。個人的には右のものが左よりも早いのではないかと思われました。

図5:初窯後によくみられる昭和20年代中~後半の署名例。流れるように素早く記されています。

図5:初窯後によくみられる昭和20年代中~後半の署名例。流れるように素早く記されています。

図6:昭和30年前後(左)、40年代(中)、50年代(右)にみられる署名の例、

図6:昭和30年前後(左)、40年代(中)、50年代(右)にみられる署名の例、

初窯以後、署名は太くなったり、「なべぶた」の下の省略が進んだり、脚(あし)に当たる「示偏(しめすへん)」が分かりやすくなるなど時代とともに一種単純化の傾向が見て取れます。

次ぎに要旨2です。前回触れた以下二作品の署名はどんな時代に相当するのでしょう。

図7:制作年代が不明だった皿(左)と鉢(右)の署名。

図7:制作年代が不明だった皿(左)と鉢(右)の署名。

楷書風の書体、陰刻 丸囲みの三つの特徴が共通しています。これらには上掲してきた戦前(昭和12~15年)、昭和23年初窯およびその後の署名のいずれにも類似しない印象がありました。

何時のものなのか図録制作も進まず困っていたある日、髙田のお茶人から白磁の香合を拝領しました。底を見ると呉須で「初窯」の揮毫と楷書の陰刻「齋」があるではありませんか。

図8:葉文月瓷香合の署名。右はそのトレース(右)。

図8:葉文月瓷香合の署名。右はそのトレース(右)。

初窯にこんな署名もあったのかと驚くと同時に、図7は初窯にごく近い早期のものではという設定が可能になりました(実は逆に一時は晩年のものかもしれないと考えたことがありました)。初窯にごく近い時期となれば初窯以後とともに、その直前もあり得るのかという考えも払拭できません。これは大変難しい問題でした。

このことに関してかって三郎は本格的な登り窯以前に穴窯(あながま)を築いて焼いたようだという話を聞いたことがありました。あるいうは登り窯であっても正式な初窯前に「試し焼き」のような試行は無かったのでしょうか。色々想像をかき立てられました。

いずれにしても図8が出現したため図7のおよその目安が可能になりましたが、いまだに十分な納得に到らない課題です。

一方同じ初窯でも、三郎は昭和50年に新たな窯を築き二回目の初窯を焚きました。しかし本香合を入手された元々の方は昭和40年までに当地を去られているため、一回目の初窯であることに違いはないようです。

ちなみに昭和50年の初窯の署名を以下に掲げました。

さて図7、8の署名に関してもう少し話を進めさせてください。

2009年秋、長岡市の新潟県立近代美術館で「-版画と陶芸-あふれる詩心展」がありました。楽しい展覧会でしたが、そこで三郎の「呉須搔落牡丹文瓶(ごすかきおとしぼたんもんびん)」を観ました。当作品は齋藤筍堂編著「越後の陶齋 泥底珠光」の書物に昭和18年作として掲載されています。

美術館で観た作品は想像より幾分小さく感じましたが、美しいブルーの地に明瞭な線で牡丹が掻き落とされ、強い求心力を放っていました。

昭和18年と言えば三郎の藤沢市鵠沼(くげぬま)時代(昭和16年~18年)最後の年に当たります。樹下美術館の戦前作品はサントリーの創業者が宝塚市に所有した壽山窯時代を入れても昭和15年までです。鵠沼の昭和18年の署名は一体どんなものだったのか、見てみたい衝動がつのりました。

一両年経って許可を得て近代美術館収蔵庫の「呉須搔落牡丹文瓶」を拝見し撮影させてもらう機会が訪れました。

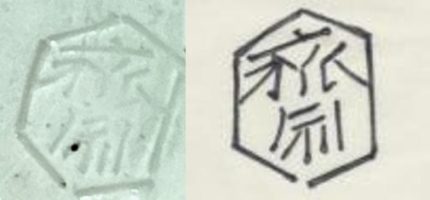

そこで見た「齋」は陰刻の楷書体、図7および図8とほぼ同じではありませんか。

昭和15年までの図3やその類似ではなく、とても驚きました。また手書きと思われる六角形が文字を囲んでいました。

新潟県立近代美術館収蔵「呉須搔落牡丹文瓶」の署名(左)とそのトレース(右)。

新潟県立近代美術館収蔵「呉須搔落牡丹文瓶」の署名(左)とそのトレース(右)。

奇しくも同作品はこのたびの「生誕110年 齋藤三郎展」で現在古径記念美術館に展示されています。

作品を造った昭和18年に三郎は招集され中国へと出兵し足かけ4年大陸を負傷しながら転戦しました。昭和21年髙田へ帰国すると23年、早々に寺町で築窯です。陶芸への熱い思いを胸に焚いた初窯。記した署名は5年前、鵠沼で記した署名をほぼそのまま再現したものが含まれていたことになります。

これには戦場から生きて帰り再び作陶できる喜びと、5年間のブランクを自らの手で埋める感慨が窺えないでしょうか。よくもまあ、手がちゃんと覚えていたものだ、とこちらの胸が熱くなります。

さて長くなりました。

ジャンプを交えながら齋藤三郎の戦前の初期作品から戦後髙田の初窯およびその後の署名の移り変わりを想像をまじえ眺めてみました。

しかし述べたものはあくまで私個人の主観、学問でもなければ客観でもありません。また時代ごとの変化やジャンプには何か訳があったのかも知りたいところです。今後作品とともに署名を眺め、あれこれ想像して楽みたいと思います。

最後にこんな風に人前で話すことはとても珍しいので、当日古径記念美術館スタッフに撮って頂いた写真をもう一葉記念に載せました。ご参加の皆さ本当に有り難うございました。

昨日小生のギャラリートーク。

上越市の小林古径記念美術館で7月15日~10月9日の期間で好評開催中の「生誕110年 齋藤三郎展」。昨日午後恥ずかしながら「齋藤三郎の文様と署名」の題で話をさせてもらった。

用意した資料の文様集は収蔵作品の草木や果実の写真34種92枚の小さな写真および大雑把な時代ごとに見られる器の署名20個を載せたもの計3枚。それに戦前の若き日の奇抜ともとれる署名と戦後髙田時代の見慣れた署名の隔たりと繋がりを示す資料を一枚加えた。

文様(模様)の話題は三郎のモチーフへの関心と優れた観察とデザイン力を作品写真とともに見ていった。

一方署名は作品鑑賞に大切な要素で、真贋は勿論、好きな作家ほど作品内容と共に制作年代を知りたくなる。当然のように三郎の署名も時代とともに変化が見られ、私なりの解釈を述べてみた。

当然ながら文様よりも遙かに難しい話題であり理解可能な実証も必要だった。

まず当館に青磁と白磁2つの鉢があり、それぞれに牡丹と椿が陰刻されている。両者の器の署名は珍しく楷書に近い書体で丸い縁取りもまた陰刻されていた。色絵の多い作品とはやや異なる様式と署名は魅力的だが肝心の制作年代が分からずじまいだった。

かくしてしばらくの間、樹下美術館の齋藤作品には、以下二つの謎が存在していたことになった。

①齋藤三郎の戦前(昭和12年~15年)と戦後(昭和23年初窯以後)で署名に大きな異なりがある。両者の隔たりはどう繋がるだろうか?

②これとは別に、丸や楕円の枠に囲まれ陰刻された楷書風の署名はどの時代のものなのか?

小なりと言えども美術館と名乗る以上収蔵品の制作年代や署名について大きな不明があるようでは話にならない。

しかし双方の謎は、あるお茶人から拝領した香合と新潟県立近代美術館が収蔵する「呉須搔落牡丹文瓶」の署名によって私なりに一応の決着を見るに到った。

以上の主旨で1時間余の話、本日は遅くなりました。続きは後日にさせて下さい。

ところで講演(トーク)は午後2時開始で、3,40分前に会場に着いた。場内に20脚ほど椅子が用意されていてこれで十分と想像し、時間があるので齋藤三郎展をひとまわりした。

戻って仕度を始めると人が増えはじめ、スタッフが次々に椅子を足した。それが足して足しても増え、最後には館内の椅子を総動員するまでになり、私自身とても驚いた。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。

- 突然終了したドジャースのポストシーズン地区シリーズ。

- 秋はちゃんと来ている 土曜日のお茶会 残念なドジャース。

- 保育園の健診 ポワロのハローウイン 「チキンハンド」というプレー。

- 和やかだった今年の樹下美術館秋の茶会1回目。

- ドジャース佐々木朗希選手の復調 ポストシーズンのディヴィジョンシリーズはフィリーズ戦。

- 激しい雨、めまぐるしい空 今年はどんな晩秋か。

- 回復の途で「何が食べたいですか?」に意外な返事。

- 長野市からの団体さんと倉石隆の作品。

- 加齢で不自由になる生活を「老化ゲーム」で。

- 昨日のオーケストラアンサンブル上越公演 ピアノとティンパニーのスリリングな即興演奏。

- 柿のカラス対策、お彼岸のオハギ、今日の食事。

- 遅くなりましたが上越市長の三田発言から「三田青磁」。

- 2025年、樹下美術館秋の催し三題

- 「小3の凄まじい体罰」をお読みいただいて。

- 上越市八千浦中学校の皆さま。

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月