文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

ふと耳にしたラジオの「楽曲」と「曲」の違い。

本日はまた別の台風がシトシトと雨を降らせた。

話は変わりつまらない事かも知れないが、比較的若者向けの放送などで、かって私達が「曲」と言っていた和製のポップスなどをしばしば「楽曲」と呼称することに大げさだな、と違和感を覚えていた。

一昨日午後、美術館から仕事場へ戻る車中の若向けのラジオでおや?と思うことがあった。ディスクジョッキーが「楽曲」と「曲」を使い分けたのだ。

言うまでも無く楽曲の語感は固く、クラシック音楽の用語のようでもあり、短縮や省略の傾向を好む若者言葉からしてもわざわざ曲を楽曲とは何故?その昔シンガーソングライターの登場あたりから出て来たようでもあり、謎の一つだった。時には楽曲、楽曲の連呼がある放送などは耳ざわりで、スイッチを切ることもあった。

さて数日前の放送です。

30代の人か、若者向けの音楽を熱く語っている。楽曲、楽曲と30秒に10回も言ったのでは。切ろうとした時、次の「曲」は○○です、と突然言葉を変えた。そして“上京する前夜友人とカラオケに行き、この「曲」を二人で歌った。歌いながら途中から涙が止まらなくなり、その時の自分の気持とビッタリな「曲」だった“と話したのだ。

なるほど、彼は二つの言葉を使い分けている?どこが違うのか後にネットで調べてみた。すると“曲は歌詞で楽曲はメロディーが合わさったもの”というものから、“クラシックの曲”、あるいは“どちらも同じ”という記載まであり、すっきりしなかった。

しかしラジオのおしゃべりからすると、少なくとも自分あるいは自分たちが実際に歌う時の歌は「曲」。解説や総論では「楽曲」というのかな、と推量した。但しネットには“偉そうに言う時は楽曲”という皮肉めいた小さな記事があり、少しつかえが取れた。

宮城県の長持唄。

いま宮城県の親族が来ていて、新婚さんもいる。

赤倉でゴルフ プレーとともに人柄を楽しむスポーツ。

本日秋分の日。台風が残した雨がポツポツシトシトと降ったり止んだりした。約束通り友人A氏ご夫婦に誘われている赤倉CCでゴルフをした。賢く良い人柄のご夫婦と何一つ嫌な思いをすることも無くラウンドし食事をした。

良いプレーを褒めあいミスを悔やみながら、上下を求めず、何気ないことを話ながら人生を認め合うことなども楽しむのだ。

ナットキングコール「Tenderly(テンダリー:優しく)」

本日夕刻、ギッギッギとモズの高鳴きが聞こえた。いよいよ秋が深まる。

お客様に恵まれる 伝統の萩 ブットレアにヒョウモンチョウ 何度も聴く「枯葉」。

本日日中の車は37℃を指していた。台風の影響で一定の風が吹き、暑くはあるが気分が悪くなるようなものでは無かった。

12時頃の駐車場。

12時頃の駐車場。

新潟日報の記事のお陰もあり夕刻までお客様は途切れなかったと聞いた。

一日二度来館されたお二人様有り難うございました。

美術館の紅白の萩。

美術館の紅白の萩。

秋の伝統の花が暑さの中、笑みを浮かべていた。

若い頃は、また「枯葉」かあ、と言っていたが、

何度聴いても飽きなくなった。

紅葉になったらまだ別の「枯葉」を出してみたい。

若い人達にルンバと言っても何?と言うに違いない。

新潟日報のインタビュー 樹下美術館の拠り所。

本日新潟日報の取材があった。

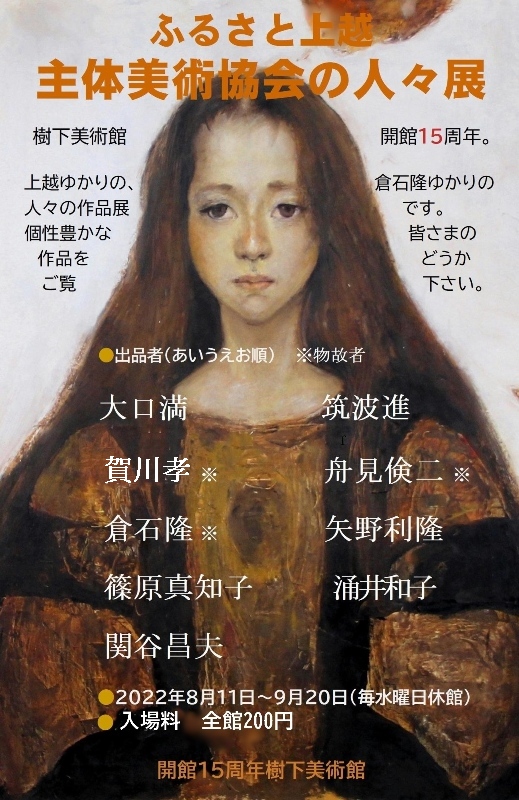

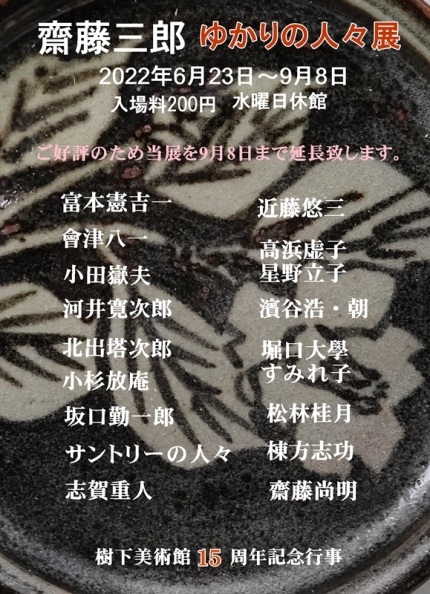

当館15周年の二つの記念行事「ふるさと上越主体美術協会の人々展」「齋藤三郎ゆかりの人々展」が目的だった。展覧会と同様に美術の現況と樹下美術館、これからの樹下美術館など幅広い話に及んだ。

記者のWさんは美術はじめ地域の動向に詳しく、話題も深掘りでさすがと感心させられた。

二つの展覧会では前者はアーティストの個性と、展示して初めて分かる所属団体の気風あるいは漂う「まとまり」のようなものを述べさせてもらった。後者の展示では齋藤三郎の個人的魅力と他に類を見ない戦後疎開文化があらためて話題になった。

途中、メインコレクションの一つであり、主体美術協会に所属した倉石隆の作品と人となりに話が移った。作品に滲む作家の人生、垣間見られる人間とはの問いを考えてみることは、一般論としても意味があり、この度の取材の意義を感じた。

後段には樹下美術館の今後が訊ねられた。これは「収蔵品」「環境」「建築物」への個人的な愛情と責任をどう維持継承するかの問題であり、「もう一人の私のような人間」を必要とする面倒なテーマにほかならない。具体的な解決策があるわけで無く、模索に当たり一日でも長く精魂込めて維持するだけ、とお伝えした。

実際どのような紙面になるのだろう。

ささやかな規模ゆえ樹下美術館は一種「狭さ」から免れない。一端門戸を開き、多くに任せたら、直ちに漂流し荒れ果てる予感を開館の日から危惧し今日に到った。ただ一点、ゆっくりだが樹下美術館はお客様を増やし続けている。そのことが明日への希望に繋がるのではと漠然と期待している次第です。

デビット・ナディアンのバイオリン

フランツ・ドルドラ「Souvenir(スーベニール:思い出)

秋田県羽後町の西馬音内盆踊り。

三日前民謡「秋田荷方節」とそのことで民謡松坂のことをにわかながら書いてみた。

折々掲載される拙ブログの音楽ジャンルは色々で、方向が全く一定してない。その延長で本日は、,御存知の方も多いと思われる西馬音内(にしもない)盆踊りを出させてもらった。

踊り手は、黒い奇抜なかぶりものの一群ほかもみな格好良い。特にパッチワーク風の美しい着物で編み笠を被った人々が目を引く。

男女とも踊り、わけても女踊りの優雅なこと。手、指、動きと静止、それぞれに気品と威厳があり、軸が決まった身のこなしに加え、視線(実際は見えないが)の美しさまでも感じられる。

当踊りは歴史が古く、さまざま勝手に歌われ踊られていたものを大正時代にある篤志家を中心に伝統に即し、整え直して鑑賞価値を高める努力を経て今日の成功があるという。

おそらくだが、遠くからも人を集める芸能や伝統行事は勝手や無礼講などあってはならないのだろう。全て厳格なルールのもとで努力を重ね多くを魅了する水準に達するにちがいない。

長いだけの民謡行列、まねごと、過ぎる奇抜さ、趣味の披露程度なら今日どこでも見られ、遠くからも人を集めるのはなかなか難しい。

25分近くある長い動画です。

幾つかの動画のなかで別格の踊りをする人。

どの瞬間、どの角度からみても隙がないのでは。

この人だけ観るために遠くから人が集まりそうだ。

二階の囃子方。緑と踊りと雪の町羽後町のホームページから

盆踊りだから行事は死者への弔いや供養が込められている。だが歌は卑猥でおおらかな歌詞が多いので供養や踊りの上品さどの乖離が奇異だ。しかしこのことにも何らかの意味があるのだろう。

一般に祭と子どもとの関係は色々だが羽後の踊りは、昼間に子どもの部、夜は大人としっかり区別されているらしい。

地図をみると羽後町は秋田県の湯沢に近く、至極交通不便な所に思われる。もう少し若ければカメラをもって何とか美しい踊り子を撮影したいところ{ようやく「撮影」と書きました)だ。

※10年ほど前に観に行く計画を検討したましたが、交通、宿泊とも難しくて断念した。

鳥海山はじめ見たいところ行きたいところは山ほどある。その一つでも叶えられればなあと願っています。

偶然カーラジオから聞こえた秋田荷方節と松坂というもの。

先日のこと車のラジオから激しい三味線の音色が聞こえて歌が始まった。民謡「秋田荷方節(あきたにかたぶし)」と紹介された。

もとは新潟県の民謡「越後松坂」あるいは「新潟節」が秋田県に伝わり秋田荷方節になったと説明された。

荷方節を耳にしたのは全く偶然。一方「松坂」は今年5 月、加茂市へ行ったとき加茂山公園で松岡譲が揮毫した「加茂松坂」の歌碑を見ていた。甚句や音頭などは耳にするが勉強不足で松坂は知らなかった。調べてみると「祝い歌」「座敷歌」に分類される民謡だった。

そもそもは伊勢参りで松坂地方から持ち帰られ新潟県に定着した民謡の形とも言われている。県内に前述の加茂松坂、新津松坂、魚沼松坂、小国松坂、瞽女歌の祭文松坂ほかがあり、全国各地にも伝承され、驚いたことに近隣には「頸城松坂」もあるということだった。

頸城松坂は優れた民謡らしいので機会があれば聴いてみたい。

一方荷方節は秋田県内で「仙北荷方節」など幾つもあるほか東北、北海道、北陸、関東中部地方各地に多く残されているという。民謡が県や地域を跨いで拡がり創作され伝承される。荷方節に松坂、、、少し調べただけだったが、歌や音曲に対する昔人の意欲を垣間見るような気がした。

それにしても新潟節が荷方節になるとは。

素晴らしい秋田荷方節 歌:小野花子 三味線:高橋希脩

歌は「にいがたー」で始まる朗々とした節にテンポの早い三味線の伴奏が休み無く付く。華やかな伴奏は津軽三味線でも取り上げられる難曲の一つらしい。

ちなみに前半の歌詞は

“新潟 寺町の 花売り婆さま 花も売らずに 油売る”と歌われる。

ところで三味線の演奏は何人で行っても同じ旋律をきっちり揃えて弾く。5人、20人でもひたすら同じ旋律。音量は増えるが表情や合奏としての膨らみは生まれない。

なぜ三味線のアンサンブルが無いのだろう。検索してみたが一つもヒットせず少々不気味なくらいだった。パートに別れ、和声に添って複数で合奏するなら三味線独特の素晴らしい和音が生まれそうなものだが、試みはタブーなのだろうか。

(私が知らないだけでどこかで演奏されているのかもしれない)。

個人、家族、在宅、各種施設、、、あちこちコロナの状況はひどい。まみれてると言いたいほどだ。

昨日も今日もそれに悩まされた。明日はどうなるのだろうか。

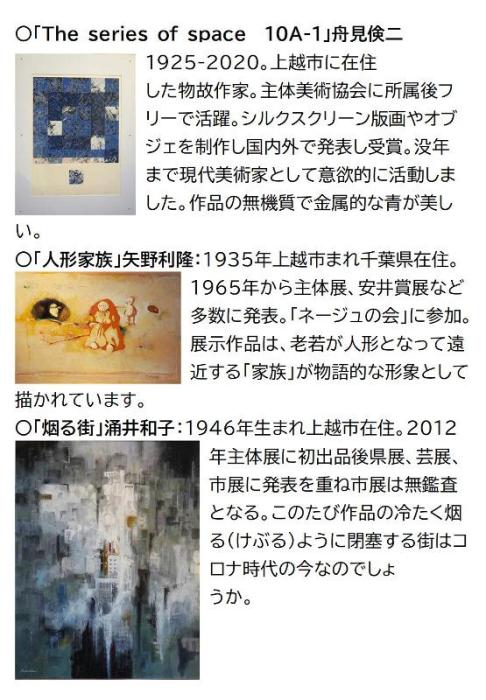

「ふるさと上越 主体美術協会の人々展」のご紹介 その3 積乱雲から土砂降り。

本日「ふるさと上越 主体美術協会の人々展」のご紹介が三回目。これで全員のご紹介になります。

このようにして作品について書いたり作家さんの内面を覗くことは難しい仕事だなあと感じました。

わずか9点ですが、個性的な作品ですので、遠くで眺め近くへ寄って構図、形や線、素材、色づかい、描き方、さらに作家さんの息づかいや人柄、作品の意味などを自由に想像してみるのも楽しいのではないでしょうか。

午後しばらく晴れて大きな積乱雲が出ていたが、5時半頃から土砂降りになった。

二時間もしないうちに土砂降りになった。

「ふるさと上越 主体美術協会の人々展」のご紹介 その2。

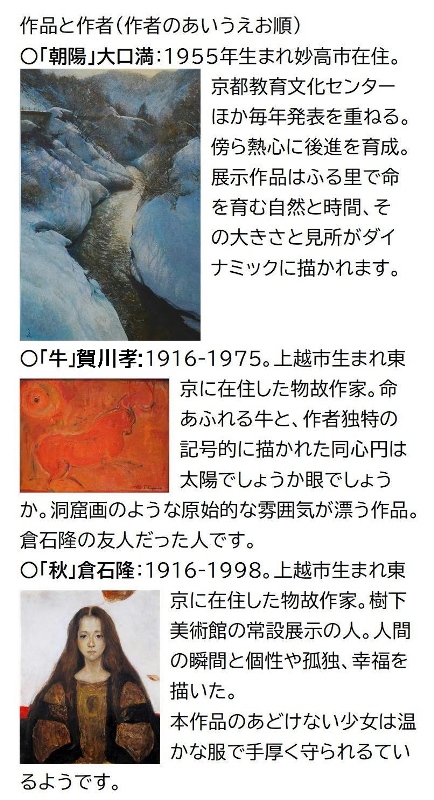

本日は11日に引き続き展示中の「ふるさと上越 主体美術協会の人々展」から、簡単ですがさらに3点、三人のご紹介です。

作品の解釈、感想は観る人それぞれにゆだねられますが、ご紹介が何かの手がかりになるなら有り難いです。

暑さ厳しくコロナ激しい夏です。

そんななか遠方からお訪ね下さる方もいらして感謝しています。過日は小杉放菴記念日光美術館 の学芸員の方が来館されました。齋藤三郎ゆかりの人々展をご覧頂き、心ばかりの小杉放庵コーナーをお褒めいただきました。本当に有り難うございました。是非貴館をお訪ねさせてください。

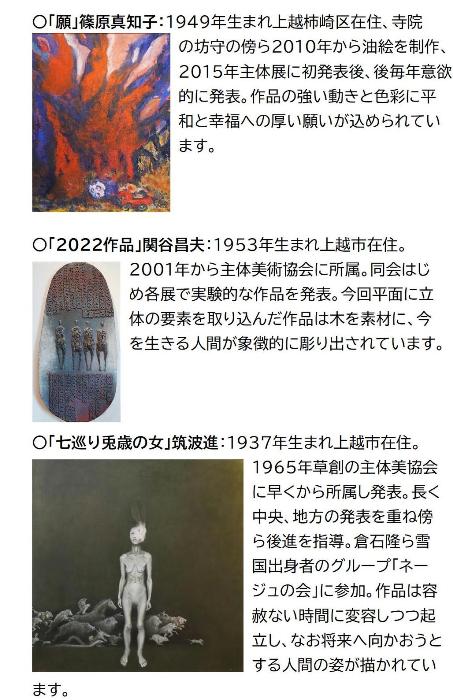

「ふるさと上越 主体美術協会の人々展」のご紹介その1。

昨夜は来館者さん向け配付資料、新たな案内葉書などをこしらえプリントしているうちに日をまたいでしまい、午前3時に寝た。

そして目が覚めると12時近く。あれれ、妻は起こしてくれないし、今日は患者さんが来ないので昼まで寝かされたのかな、と時間感覚がはっきりしない。

ああ休日なんだ、と分かったものの配付資料を届けなければ、来館者さんは手ぶらで観なければならない、、。慌てて美術館に出る。

ちょうど主体美術のお仲間が大勢いたしていたので手渡し。若干お話をさせていただいた。筑波先生が引率された皆さまは熱心で、聞こえるお話も面白い。前後に20名ほどの来館者さんが見え、「ふる里上越 主体美術協会の人々展」は樹下美術館にしては良い初日だった。

今後毎回3名の作家さんと作品をご紹介して行きたいと思います。

本日は以下の三点と作者の概要です。配布資料からの勝手な私見をどうかお許しください。

昼まで寝たお陰で体が楽になった。

9月20日までの展示です。どうかお暇をみてお楽しみ下さい。

チームワークを発揮? 良い展覧会の予感。

昨日午後は11日から始まる「ふるさと上越 主体美術協会の人々展」の展示作業を行った。出品者9名、各一点ずつの展覧会といえども初の複数作家の絵画展。過程はこれまでとは異なる神経の使い方が必要で、少々疲労はしたが最後に充実感を覚えた。

新たなチラシ。

新たなチラシ。

倉石隆の作品を「秋」に変更したのでチラシも改めた。

物故者を交えた作品は上越在住主体美術の筑波進先生と涌井和子ご夫婦のお陰で、私が到着したときはほぼ位置決めが終了。近隣の施設回診を終えて戻ると全てが壁に架かっていた。

大小、色調、志向などがバラバラに異なる個性的な9点は専門家の手に掛かり実に自然で生き生きと見え始めた。

ささやかな展示だが、さすが主体美術協会。9点はあたかも良い野球チームのラインナップのようであり、楽しい展覧会になる予感がした。

作品ごとの拙く短い紹介文を作った。

9月8日まで延長した好評の「齋藤三郎ゆかりの人々展」

9月8日まで延長した好評の「齋藤三郎ゆかりの人々展」

どうか両展ともご一緒にお楽しみください。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月