文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

「花の高田」展 「春日山城から福島城、そして高田城」展。

本日午後高田へ行き、先ず上越市立総合博物館で開催中の企画展「花の高田」と同館常設の小林古径を観た。

その後咲き始めたお壕の蓮を見て、上越市埋蔵文化財センターで春日山城から高田城まで、それぞれの城跡に関係した埋蔵文化財の展示を観てきた。

上越市立総合博物館 上越市立総合博物館 お壕の蓮 お壕の蓮 センター企画展の染め付け皿 センター企画展の染め付け皿 |

図録・花の高田と清らかな美 図録・花の高田と清らかな美 センターの珠洲焼の壺(常設展示品) センターの珠洲焼の壺(常設展示品) センター企画展のオランダ染め付け皿 センター企画展のオランダ染め付け皿 |

博物館の企画展は来年の高田開府400年にちなんでいる。福島城から移り高田城で開府(1614年)して400年。伊達政宗、上杉景勝、前田利常、真田信之など東北、北陸、信越の有力な外様大名によって行われた築城普請がわずか4ヶ月だったことにまず驚かされる。

さらに展示で示される高田藩が経た有為転変は江戸時代では当たり前だったのか、あまりの激しさに恐れを禁じ得なかった。繰り返される藩の盛衰に対して民はどうだったのだろうか。このたびの視点とは違うかもしれないが、気になった。

開府300年の大がかりな祝祭行事も興味深かった。賑わいの写真に写る少年たちは、生きていれば110才前後、はや誰も居ないことだろう。当時赤ちゃんであれば元気な人がいるかもしれない。

さて埋蔵文化財センターは初めてだった。開催中の企画展は同じく高田開府400年にちなんでいる。

実は新聞で紹介されていた城跡埋蔵の台所用品、主として出土した食器を観たくて、まず高田行きを決めた。

江戸期の城内に於いて用いられた唐津と伊万里の肥前もの、および美濃の人気。多くは破片であっても、今と変わらぬ、あるいはそれ以上の好みとレベルの高さは想像以上だった。

悲喜こもごもの日常における食事。人々はどんな思いで器を手にし、箸を運んだのだろう。オランダの染め付けまであり、愛された遺物は人々の手と口と心を伝え、その生々しさは一種独特だった。

小林古径、夕食のびんのかけら、帰りに寄ったフランス菓子のレ・ドゥーのことは明日掲載したいと思います。わずか半日の旧上越市でしたが、色々観てとても長く感じました。

夕日のかなたに。

本日も山梨県は勝沼(甲州市)で39、1℃とニュースが報じていた。どんなに暑かったことだろう。

最高気温は人ごとではない。勝沼ほどではないが、昨年9月17日は筆者の地元・上越市大潟区の37,6℃が当日の全国最高気温だった。ひどい猛暑と聞くとむっとして鼻から脳へ乾くような熱感がよみがえる。

Beyond The Sunset(夕日のかなたに)

曲はその昔、パット・ブーンやハンク・ウイリアムズの歌、ロジャー・ウイリアムスのピアノなどで

ラジオから流れてきました。

当動画はジョー・スタッフォードとゴードン・マックレーのデュエットです。

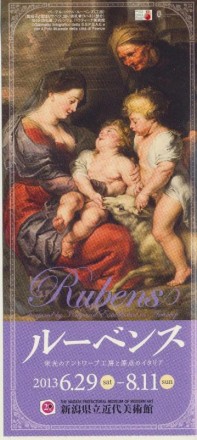

「RUBENS ルーベンス」展 日本で三カ所開催の一つが長岡市!

去る6月30日、日曜日に長岡市の新潟県立近代美術館で始まったばかりの「ルーベンス 栄光のアントワープ工房と原点のイタリア」展を観に行った。

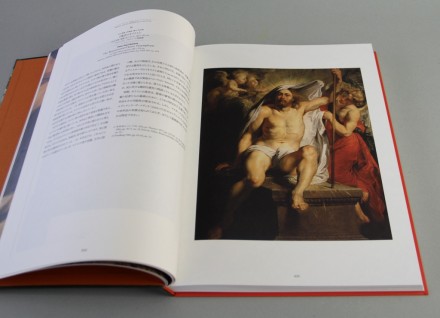

まず技術的なことながら、人物や天使の皮膚の滑らかさに驚かされた。タッチの筆跡が見えない。さらに各部に施された陰影における色の階調は自然で、線はきわめて繊細に書かれる。そのため全体が豊かで柔らかく見え、強烈なテーマでも観る者を容易に惹きつけていた。

厳格な徒弟制度と大規模な工房制作が行われた時代。ペーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640)は才能と環境に恵まれ、それらを生かしきった希有な画家であろうと思われる。しかも平和を希求する芸術家にふさわしく、政治外交においても活躍したという。どんなに忙しかったことだろう。

ドラマティックな場面の瞬間の動きや空気を描くようになったバロックの絵画。テーマはキリスト教あるいはその周縁の寓話が多いが、研究し尽くされた作品は油彩、版画とも素晴らしかった。

8年間イタリアに学んだというルーベンスはベルギー第二の都市アントワープの人であり、一帯はフランドル(オランダ南部、ベルギー西部、フランス北部)地方と呼ばれる。

私たちが涙したフランダースの犬の主人公は同市の大聖堂に掲げられたルーベンスの〝キリスト昇架〟と〝キリスト降架〟をひと目見ることを夢として画家を目指す少年だった。

作品を広く知ってもらうために当時のルーベンス工房で製作された〝キリスト降架〟を原画とした版画が展示されている。58,5×43,5㎝ということだが、実に詳細で迫力がありそして大きく見えた。

油彩における毛髪の輝き、各作品の女性の美しさ、生死を分ける瞬間の人や動物の表情と臨場感などなど。写真やカラー印刷が無かった時代に芸術家が込めた渾身の技と魂に対面できる貴重な展覧会だった。

下絵を油彩で描くことを知り、工房における画家たちの関わり方や、直系であるヴァン・ダイクの作品に触れることもできた。

なお本展覧会は日本の三会場を巡回します。現在、東京Bukamuraザ・ミュージアムを終えて県立近代美術館の長岡市で開催されていますが、その後北九州市美術館へ行くようです。

世界のおよそ20施設から集められた貴重な作品。ぜひご覧頂きたい、と思いました。すでに東京でご覧になった方でも地の利を生かして再び長岡市で鑑賞されてはどうでしょう。新潟県へ回ったことも驚きでした。

筆者が行った日の会場はしばしば東京で見られる押し合いへし合いではなく、若者も多く、ほど良い入りで観やすかったです。

●会期:2013年6月29日(土)~ 8月11日(日)

●会場:新潟県立近代美術館

頂いたジャガイモ 音楽会 最後の6月。

ジャガイモの収穫の時期になっています。以前に書かせて頂きましたように、春から続いた水不足で当地の砂地の野菜はうまく行きませんでした。

特にジャガイモは中断された人もいたと聞いています。昨日そのジャガイモを頂いきました。最も大きなもので通常の中くらいサイズ。ジャガイモには最後まで頑張った作者と作物の根性がにじみ出ているようでした。

昨夕あるお宅で音楽会がありました。演奏、選曲とその時代背景などみな素晴らしかったです。料理を持ち寄った打ち上げは、飛び入りもあり笑い声が絶えませんでした。平成生まれの大人は余興に演奏された〝イエスタデイ〟を知らないと言い、驚くよりも新鮮でした。

6月はあっという間に去って行くようです。

16日はジャンゴ・ラインハルトの命日だった。

さる5月16日は、1910年生まれ1953年に没したジャズギターの先人ジャンゴ・ラインハルトの命日だった。当日掲載したい曲があったが別の記事を書き、日はあっという間に過ぎてしまった。

ジャンゴはベルギーのジプシー出身で、フランスを中心に広く欧米でも活動した。18才の時、旅芸人のキャラバン(幌馬車、あるいはトレーラー)の火事によって左手指2本の機能を失う。ギターに致命的と考えられる不自由を克服し、ジャズギターにおけるソロ演奏の世界を拓き、後のミュージシャンに多大な影響を与えた。

彼の曲は本場アメリカのスイング・ジャズとひと味違い、フランス独特のエスプリが効いた魅力が感じられる。没後ジャンゴを追悼したいくつかの曲が作られたり、現在もトリビュート演奏会が開催されるなど、彼の音楽は生きて伝えられている。

ジャンゴの名作の一つ「Minor Swing」。

ヴァイオリンのステファン・グラッペリと「フランス・ホット・クラブ五重奏団」を結成し、長く同士的に活動を行った。

43才で没したジャンゴに較べ、ステファンは89才と倍以上も生き、後年クラシックの大御所、ユーディ・メニューインやヨーヨー・マらと共演を果たしている。

ジャンゴの流れをくむマヌーシュ(ジプシ-)スイングの名ギタリストの一人・ストーケロ・ローゼンバーグの演奏。

前半はソロによる即興演奏。後半はフローリン・ニクレスクのヴァイオリンとオーケストラが加わりジャンゴ作曲˝Tears˝が協奏される。編曲も良く、もの悲しくもおしゃれな演奏だと思う。

ローゼンバーグ、ニクレスクの両氏はそれぞれ近年来日している。

心揺さぶられたコンサート。

昨夜小雨のコンサートが終わった。予定を越える盛況で、3カ所の駐車場はいずれも一杯だった。、予約された新潟市そして東京都からのお客様もお見えになった。

「夏は来ぬ」から始まった会場。演奏者のコンディション、選曲、アンサンブル、音響、お客様、みな素晴らしかった。サン=サーンスやヘンデルの古典はもちろん、竹花さんオリジナルも熱い反応があり、迫力のピアソラとチック・コリアは圧倒的だった。スタンダード曲サマータイムと追加されたマイ・フーリッシュハートの中低音に心揺さぶられ、アンコールの愛の賛歌やマイ・ウエイなどではついに涙がこみ上げた。

チェロの竹花加奈子さん、ギターの蓮見昭夫さん、まことに有り難うございました。

はじめての方に沢山ご来場いただき、音楽を共にした一期一会の夕べ。

はじめての方に沢山ご来場いただき、音楽を共にした一期一会の夕べ。

有り難うございました、どうかお気を付けてお帰りください。

展示物移動、照明設定、椅子搬入、駐車場案内、撤収などの作業を完遂されたスタッフの皆様に深く感謝しています。

Summertime サマータイム。

明日に迫ったコンサート。先日はヘンデルのラルゴ、オンブラ・マイ・フのことを載せました。本日はせっかくガーシュインのオペラ「ポーギーとベス」からサマータイムが演奏されますのでyou tubeから引いてきました。

スタジオ制作版の「ポーギーとトベス」のDVDからサマータイム。

第1幕1場の冒頭で歌われる子守歌で、実際にはハロリン・ブラックウェルが歌っています。

1920年代、底辺の黒人たちの過酷な日常の中で幾多の事件と愛、悲しみと希望が描かれます。

上掲で歌っている母クララは後に亡くなり、その後赤ちゃんは次々人手を渡って育てられます。そのたびに「サマータイム」が歌われ、主人号たちの波乱と愛の傍らで、赤ちゃんは一縷の希望の表象のごとくです。

曲はオペラから出発してジャズ・ポピュラーのスタンダード曲となりました。多くのプレーヤーに愛され2700ものカバーがあるそうです。

Summertime冒頭部分の訳詞(拙意訳)

夏の暮らしは楽でいいの

魚は飛び跳ね、綿は伸びてる

パパはリッチで、ママは美人

だからチビちゃんしずかにして

泣かないでね

ある日の朝、あなたは歌いはじめ

翼を広げ 大空へ向かって羽ばたくでしょう

でもその日の朝まで

何も怖がることはないの

ダディとマミーがそばに一緒だから

明日の演奏が楽しみです。

ヘンデルの歌劇からラルゴ 「Ombra mai fù」 オンブラ・マイ・フ

樹下美術館に於ける5月11日の˝チェロとギターの夕べ˝コンサートが近づきました。

当日のプログラムとして ヘンデルの「ラルゴ」、サンサース「白鳥」、ガーシュイン「サマー・タイム」、竹花加奈子さんオリジナル「プラザカテドラル」、ピアソラ「リベルタンゴ」、ほか魅力的な曲が知らされています。

なかでも本日は樹下美術館にぴったり!ヘンデルのラルゴ:歌劇「セルセ(クセルクセス)」第1幕1場冒頭のアリアOmbra mai fùオンブラ・マイ・フを取りあげてみました。アリアは「木陰にて」とも呼ばれるようです。

以下アリア「Ombra mai fù」。オンブラとはイタリア語で影あるいは陰ということでした。

Ombra mai fù

di vegetabile,

cara ed amabile,

soave più

「こんなにも いとしく愛らしく 気もちのいい 木陰は いままであっただろうか」

(ウエブ参考の意訳)

どなたも一度は耳にしたであろうアリアは、ウィスキーのCMにも用いられました。ペルシャの王セルセ(クセルセール)は素晴らしいプラタナスの木陰に感嘆し、樹に宝飾品を与え、護衛さえつけたという物語場面のアリア、とあります。

キャスリーン・バトルの「Ombra mai fù・オンブラ・マイ・フ」

上越市は大潟区の「新潟県立大潟水と森公園」のプラタナス(一昨年5月)。

上越市は大潟区の「新潟県立大潟水と森公園」のプラタナス(一昨年5月)。

宝飾を与えるかは別にして、非常に見事な大木ぶりに驚かされます。

当県立公園一帯は古代をそのままに、随所にパワー・スポット的な雰囲気が漂います。

最も良い季節の始まりです。どうか当日の竹花加奈子さんと蓮見昭夫さんの演奏にご期待ください。

小山作之助の還暦祝賀会 島崎赤太郎 そして旧東京音大奏楽堂。

一応1001回目の記念投稿です。

過日、上越市大潟区の卯の花音楽祭実行委員長・堀川正紀氏と同市の山本栄美さんが小山作之助物語を編纂されました。

それを機に縁者の一人として、当ノートに小山作之助というカテゴリーを新設してみました。拙文ながら関連の人々や出来事に触れてみたいと思っているところです。

本日は大正13年(1924年)4月27日(日曜日)に催された作之助の還暦祝賀会の様子を紹介させて頂きました。また日本のオルガニストの先駆者島崎赤太郎氏や東京音楽学校の旧奏楽堂について映画「我が愛の譜 滝廉太郎」のDVD場面と往き来してみました。

還暦祝賀会の日の小山作之助、マツ夫妻。

還暦祝賀会の日の小山作之助、マツ夫妻。

秋田県大曲出身のマツ夫人は日本女子大の前身校を卒業後教職に就き、

後に前島密の養女格となった才媛。

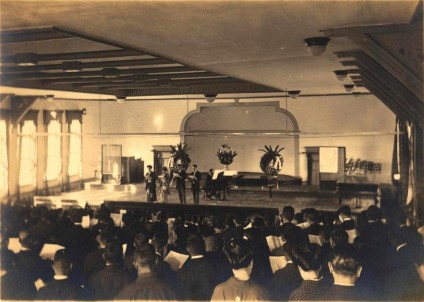

記念葉書として後に配られた祝賀会の一場面。

記念葉書として後に配られた祝賀会の一場面。

向こうに楽団と作之助が顧問をしていた日本楽器製造株式会社・現ヤマハ(株)からの贈花が見られる。

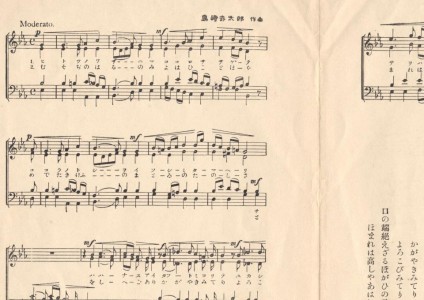

当日、祝賀会で島崎赤太郎作曲の混声四部合唱曲「小山作之助先生還暦祝賀の歌」が歌われた。

明治33年(1900年)、映画「我が愛の譜」で名曲「花」を初めて披露する滝廉太郎。

明治33年(1900年)、映画「我が愛の譜」で名曲「花」を初めて披露する滝廉太郎。

滝のあとドイツ留学命令を受ける島崎赤太郎が登場している。

氏は4年間の留学中オルガンを学び、オルガンの先駆者・作曲家・音楽教育者となる。

写真の右から三人目がベンガル演ずる赤太郎。

同映画中、滝廉太郎が明治34年(1901年)4月にドイツ留学する際の送別音楽会の模様。

同映画中、滝廉太郎が明治34年(1901年)4月にドイツ留学する際の送別音楽会の模様。

映画では「荒城の月」を、風間トオル演じる滝のピアノ伴奏で佐藤しのぶさんが歌う。素晴らしい歌声。

会場は3番目の写真の旧東京音楽学校の音楽ホール・奏楽堂を模したセット。

奏楽堂は明治23年(1892年)に建築された日本最古の音楽ホール。昭和59年(1984年)に解体後上野公園内に移築再建され、昭和63年に国の重要文化財となった。

還暦祝賀会には全国から500人以上の音楽関係者が参集したといいます。記念音楽会では祝歌の後、ベートーベンのピアノソナタ作品31、第3番(Es dur,Op..31 nr.3)独奏、レオンカヴァッロ作曲のプロローグ˝Pagliacci˝のバリトン独唱、およびピアノと6名のヴァイオリニストによるバッハのプレリュードおよびガヴォットが演奏されています。

ちなみに当日記念品と金一封が贈呈されましたが、作之助は贈られた2000円に自らの1000円を加えて全額を東京市の音楽教育振興のために寄付しました。

これに関して本人は、˝自分の音楽の道は東京によって育てられた、お初穂は東京に差し上げたい˝趣旨を述べているようです。

この先マツ夫人と前島密家のことや著書「君が代の由来」。音楽葬のこと。あるいは往年の名テナー藤原義江が歌った滝廉太郎の荒城の月と上越が生んだジャズピアニスト・編曲家・故飯吉馨氏のことなど、を書ければと思っています。

参考書物などは後に附したいと考えています。

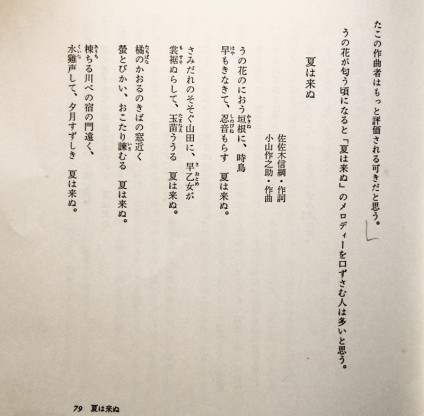

團伊玖磨著「好きな歌・嫌いな歌」の˝夏は来ぬ˝

先日のノートに上越市大潟区で、堀川正紀氏らによって同区出身の作曲家小山作之助のわかりやすいテキストが生誕150年として刊行されたことを書いた。作之助は私どもの古い縁者でありながら筆者の理解は十分でない。それでも明治39年生まれの父は、生前の作之助を叔父さんと呼び、学生時代に交流したと聞いていた。

このたびは音楽と文芸の才人、故團玖磨氏の著書をもとに作之助のエッセンスを紹介させて頂きたいと思う。

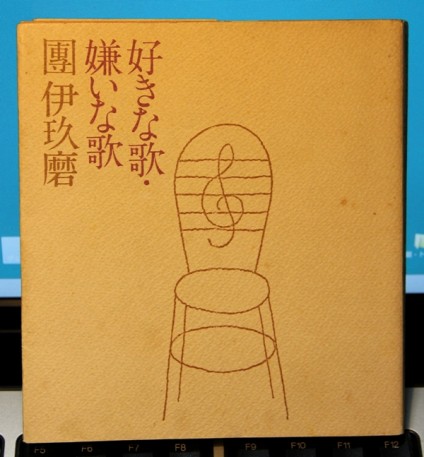

團氏の著書に「好きな歌・嫌いな歌」という興味深いエッセイ集がある。春の小川、この道、港が見える丘、襟裳岬、知床旅情、夏の思い出、雀の学校、ぞうさん、帰って来たヨッパライ、夜明けの歌、あなた、雪の降るまちを、など63曲が取り上げられ、明解に考察されている。

手許の『好きな歌・嫌いな歌」 著者・團伊玖磨 読売新聞社発行

手許の『好きな歌・嫌いな歌」 著者・團伊玖磨 読売新聞社発行

昭和五十四年八月十日第五刷 から表紙

作之助作曲˝夏は来ぬ˝は本書の15番目に4ページにわたって登場する。卯の花と時鳥(ホトトギス)の季節が紹介された後、次の様に始まている。

「この歌は、佐佐木信綱博士の、古風で格調は高いが、やや形式主義的な歌詞を、平易で流動的な旋律がみごとにこなした良い歌である。」

「始まってすぐの第三番目の音˝うのはな˝の˝は˝の部分に、七声音階の第四音ファがつかわれているために、ヨナ抜きの凡俗さを打ち消して、すがすがしい印象を与えることに成功している」

筆者註:ヨナ抜きとは、ドレミファソラシドの4音ファと7音シを抜いたメロディのことで、日本調といわれる歌のほとんどはこの形式に基づいている。

続いて作之助作曲の、敵は幾万、寄宿舎の古釣瓶、漁業の歌、川中島を挙げて、

「この作曲者の他をぬきんでた優秀性が浮かび上がってく来る」とした上で、

「この作曲者は、長い歌詞を歌にまとめるのが上手だった事が判る。長い歌詞を上手にまとめられれば、歌の作曲者としては先ず一級と言って良い。勘だけでは無い方法論がそこに必要になって来るからである」と続けられる。

そして、

「その方法として、-中略ー明治の唱歌としては珍しい早いテンポを設定し、音符を細かに分けることを実行した」と述べ、

「やたらにセンティメンタルでのろのろとした歌が多く、それを破る場合には軍隊調のマーチ・テンポのものしか無かった明治時代の唱歌の基本的音楽的内容に較べて、作曲家小山作之助の仕事は輝いている」とされた。

最後に、

「この古い時代に、新しい感性と知性を以て、日本の唱歌にフレッシュな方法論を注入したこの作曲家はもっと評価される可きだと思う」とまとめている。

夏は来ぬの後には知床旅情と襟裳岬が続く。

小山作之助:文久3年12月11日{1864年1月19日)-昭和2年(1927年)6月27日

(引用しました本文の多くを省略いたしました)

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月