樹下だより

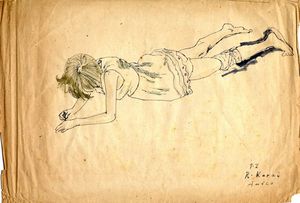

戦後の5年間、伝票などに描かれた倉石隆のデッサン

こどもの日の昨日も、図録制作に向けて時間を費やした。倉石隆氏のデッサン類の整理でした。

実は当館には倉石氏のご遺族から託されたデッサンが多数あります。三年前の開館直後に持参してくださり、お預かりしている作品です。

描かれた時期は故郷高田に復員された昭和20年秋から再上京までのほぼ5年間に相当すると考えられます。困窮する戦後にあって、氏は身辺の紙という紙にデッサンを試みておられます。幸い洋品店だったご実家には様々な伝票類があったのでしょう。画用紙やチラシも混じりますが、目を引くのが数多くの納品書や仕切り書などへのデッサンでした。

|

|

| 街(伝票の裏) | 街(書類の裏) |

昭和16年、森永製菓宣伝部から画家に転身して4年。乾いた喉が水を求めるように紙を求めて描iかれています。

|

|

|

廊下の向こうに光が見える。

|

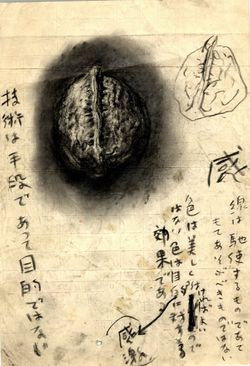

座ってほほえむこども(解剖図に) |

迫力あるクルミのデッサンで決意を語る。

「線は駆使するものであて(ママ)もてあそぶべきものではない

色は美しく附ければよいのではない 色は目的(感激)に対する効果である

技術は手段であって目的ではない」

思わぬ長いノートになりました。若き高田時代の100を越える作品は、小品ながら敗戦の空気と共に困難で遠い道に踏み出す画家の心と息づかいを至近距離のリアリティをもって伝えていました。

予定の図録はこの時代のデッサンにも十分配慮したいと思っています。

倉石隆作品の貝殻

この連休中は遅れに遅れていた図録の作成に没頭しています。今日も写真や作品ファイルの整理に忙しく過ごしました。

ところで収蔵している倉石作品の中に貝殻が描かれているものが二点あります。一点は貝殻そのものを描いたものですが、もう一点女性とともに描かれた作品です。迂闊にも今まで後者のそれが貝とはっきり気がつきませんでした(こんなことばかりでとても恥ずかしいのですが)。

ところでその昔、倉石夫人からアトリエに残された貝を頂きました。それをを取り出して絵と比べてみますといずれも頂いた貝殻と同じではないかと思いました。

頂いた貝殻

孤独な心に思い出の灯りを点させるロマンティックななきがら、、、。私も昔、佐渡の深浦で拾った大きな巻き貝や、青海町で採取した碗足類の瘢痕化石(大変ありきたりなもの)などを後生大事に本棚に入れていました。

空の器が気持ちよさそう

連休初日のカフェでアンティークのトリオにコーヒーとケーキ。最後に陶齋の湯飲みでお番茶、、、、カフェのフルコースでしょうか。女性のお客様たちが去られた後で空の器が気持ちよさそうでした。

窓外にヤマザクラ、話の花も沢山咲いたことでしょう。

博物館の現状(文化変調)

皆様のお陰で、樹下美術館は今年6月に開設三周年を迎えようとしている。そんな折りの4月18日、当地の朝日新聞一面トップに「博物館休業の波」が載った。

博物館法でいう施設は博物館のほか、美術館、水族館、動物園なども含んでいる。記事ではいわゆる博物館に見られる困難のきざしを文化変調として取り上げていた。

博物館法でいう施設は博物館のほか、美術館、水族館、動物園なども含んでいる。記事ではいわゆる博物館に見られる困難のきざしを文化変調として取り上げていた。

戦後一貫して増え続けた施設。それが日本博物館協会の調べで2008年末に初めて実働数が減少したという。全国で4041カ所の実働で前年より21館の減少だった。 運営を支える作品・資料の購入費ゼロが57%もあり、予算減額の館が50%という惨状だった。

特に全国で三分の二を占める公立館における状況に厳しさが見られるようだ。

そもそも長期の施設乱立から合併へ。自治体博物館における収蔵量の膨大化と埋没する個性の困難は、想像に難くない。

また昨今、テレビとウェブの進化によって居ながらにして高質な画像・映像が提供され、自在なテーマ検索が可能になった。博物館に足が遠のく誘因の一つかもしれない。

美術館も安閑としていられない。 「この時代ほんとうに美術館ですか?」、三年前の樹下美術館の開設の際に言われた。その通りだと思ったが、皆様に支えられて今日まで来た。今後も小館ながら、小館ゆえにこだわりとエヴァーグリーンを胸に歩みを進めたい。

ささやかであっても文化の非日常が日常の中にあることの楽しさ。樹下美術館はそのようなことを思っています。

馬子にも衣装、拙絵に金縁

2月16日に完了していた椿の蕾の絵を額装しました。ボタニカルアートを始めていつの頃からかマットを楕円に切るようになりました。植物画の多くが下から枝、葉、そして花へ全体が楕円に類する形状になっていたからです。

さらに楕円は四角よりも柔らかな雰囲気になりますので植物に合っているように思います。切った楕円に沿って金のふちをあしらうこともします。金ぶちの善し悪しはいつも迷いますが、今回は装飾を加味して付けました。金はもう少し細いほうがいいのですが、これで限界だったようです。

拙絵は館内のお手洗いの鏡脇にかけさせて頂いています。よろしければご覧下さい。

モネ人形やフリオの歌

明るく晴れた昼、美術館へ寄った。

カフェに置いたモネの人形が背中に春陽を受けて気持ち良さそうだった。昨年秋、佐伯祐三展の新潟県立万代美術館へ行ってショップで買ってきた。右手にちゃんと筆をもった可愛いモネだ。ヒゲや髪の毛は違うがベレー帽といいメガネといい、どこか亡き父に似ていてる。

筆を持ったモネさん。

お客様にフリオ・イグレシャスのCDをお買いになった方がお見えになった。先日当ノートに載せた動画のフリオが気に入って、すぐアマゾンで求められたという。ポルトガルの四月は入っていなかったがとてもいいと仰った。ネットのスピード感に驚かされた。

展示のお知らせ:2 齋藤三郎(陶齋)の染め付けと色絵展

今年の陶芸ホールにおける齋藤三郎(陶齋)の展示は染め付け(染め付)と色絵の二系統に分けました。場内の向かって左半分に染め付けを、右半分に色絵を配しました。今年度いっぱい同展示を継続致します。

染め付けは藍色に発色する呉須(ごす)というコバルトを主成分とする顔料で絵付けされた焼き物です。色絵は多色を用いて絵付けします。染め付けは清潔、さわやかな印象で、色絵は華やかな雰囲気となります。

多彩な陶齋は染め付け・色絵とも理解熟達し、モチーフや用途に応じて活発に制作しました。この度の試みで場内にぱっとしたコントラストが生まれ、楽しい展示となりました。

色絵の華やかさに花を添えて陶齋の金彩作品を一部配しました。

染め付け展示の部分 |

色絵展示部分 |

染め付け瓢形瓶と盃各種 |

寸雪庵好雪花文金彩屏風香合 |

染め付け辛夷紋瓶(個人蔵) |

色絵更紗(さらさ)紋水指 |

染め付け四季丸紋水指(個人蔵) |

色絵椿文鉢 |

【以上のほかの染め付け作品】:ざくろ紋湯飲み(6客)、椿紋宝瓶と四季紋煎茶碗揃え(5客)、ざくろ刻紋さら(二枚)、竹林菓子器、椿紋扇面皿(8枚)、山家紋扇面皿(4枚)、辛夷紋面取り壺、かれい紋皿。

【以上のほかの色絵作品】:梅紋汲み出し(5客)、茶器揃え(急須と茶碗5客)、色紙芍薬紋鉢、ゆず紋皿、蓋物3器(これは金彩です)、椿紋香合、更紗紋湯飲み(6客)、文房具(椿紋と春蘭紋の筆管2器、硯屏、水滴)。

展示のおしらせ1:倉石隆の挿絵原画展

4月1日からの倉石隆作品の展示をお知らせ致します。展示は今年いっぱい継続致します。

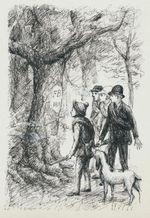

倉石隆は人物油彩を中心に制作しましたが、挿絵にも熱心に関わりました。多数の挿絵本のうち半数以上は少年少女に向けた書物でした。描かれた場面の臨場感と豊かな情感は画学校時代からデッサンに優れた氏ならではものであろうと思われます。

作品は以下二冊の原画から38点を選びました。

●「金色のあしあと」椋鳩十著 1975年 ポプラ社 から17点 鉛筆画で一部に彩色。

●ベルヌ名作全集「十五少年漂流記」辻昶 訳 1986年 偕成社から21点 ペン画で口絵はカラー。

原画は前者の表紙がカラーで、内容の一部に薄い彩色がほどこされています。後者は口絵だけカラーでした。ボードサイズは前者がB3で後者はB4とB5です。

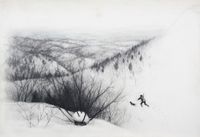

金色のあしあとには雪国出身の画家ならではの冬の情景が描かれています。

ご参考までに「金色のあしあと」の本を三冊見開きにして、相当する原画の手元に置きました。残念ながら「十五少年漂流記」は手を尽くして探索しましたが入手にいたっていません。

手ぜまですが胸躍る倉石隆の世界を目の当たりにしていただければ有り難く思います。

【金色(こんじき)のあしあとから】

金色のあしあと・口絵 |

金色のあしあとー父と犬 |

金色のあしあと・正太郎を襲う親ギツネ |

金色のあしあと・床下の親ギツネ |

【十五少年漂流記から】

島を脱出 |

|

以前に人がいたらしい |

悪者から逃れてきた水夫 |

ひかるゝおもひうしろがみ、、、。堀口すみれ子さんの講演会。

「ひかるゝおもひうしろがみ、、、高田よさらば さきくあれ」

この言葉を残して上越市高田を後にした

詩人、フランス文学者・堀口大學。

ご長女すみれ子さんが父大學を語る

堀口すみれ子さん

大學ご一家は戦時下の昭和20年7月旧妙高村に疎開され、昭和21年から昭和25年まで上越市に住まわれました。氏と上越のふれあいのなかに樹下美術館ゆかりの陶芸家・齋藤三郎との交流があります。

かってのご縁からこの度のご講演の運びとなりました。高田との縁にはじまり、堀口大學の詩人の心や家族愛など、お身内ならではの話をお聞きできますことを幸運に思います。

【堀口すみれ子さんの講演会】

●日時:6月19日(土曜日) 午後2時から

●会場:樹下美術館 陶芸ホール(60席ほどの会場です)

●お申し込み:前もって樹下美術館の窓口か、またはお電話(025-530-4155)でお願い致します。4月1日から受け付けを致します。

●当日、会場整理費と致しましてお一人様500円をお願い申し上げます。

●すでに記念行事としまして、カフェはアンティーク食器でのサービスと斎藤三郎氏の湯飲みでお番茶のサービスを行っています。お陰様で好評です、どうかお楽しみください。

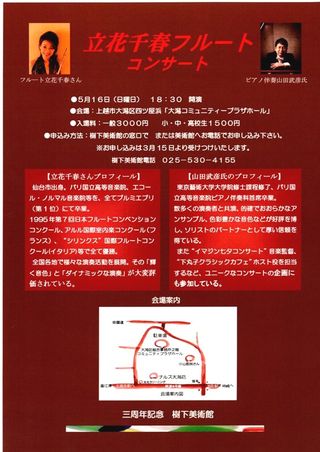

また現在5月16日(日曜日)の立花千春さんのコンサートを受け付け中です。聴く者を魅了してやまない渾身の演奏にご期待下さい。

楽しい立花千春フルートコンサートのお知らせ

♪♪楽しい立花千春フルートコンサートのお知らせ♪♪

ー 樹下美術館三周年記念 ー

昨年の圧倒的な演奏に続いて今年もフルートの歌姫立花千春さんをお迎えすることになりました。今年のピアノ伴奏は山田武彦氏です。氏はパリ国立高等音楽院のピアノ伴奏科を主席で卒業されたピアノ伴奏の名手です。

立花さんのダイナミックなフルートが豊かなピアノと響き合う素晴らしい演奏会になろうと思います。どうぞご期待下さい。

● 日時:5月16日(日曜日)・18時30分開演

● 会場:上越市大潟区四ツ屋浜「おおがたコミュニティープラザホー

ル」

● 入場料:一般3000円、小中高校生1500円

● お申し込み:樹下美術館の窓口で または電話025-530-4155で

お尋ね下さい。

【プログラムの一部です】

・クライスラー: 愛の喜び

・フォーレ:シシリエンヌ

・フォーレ:ファンタジー

・カミュ:シャンソンとバディヌリ

・ショパン:英雄ポロネーズ(ピアノソロ)・ドップラー:ヴァラキアの歌

会場の大潟コミュニティープラザホール:小ぶりながら円形ホール

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月