カミニート(小径)。

樹下美術館のカフェと庭は展示とともに大切な場所。

当初カフェに名前をつけようか、と考えたことがあった。

ネージュ(雪,フランス語)、カミニート(小径,スペ

イン語)、ラ・バルカ(小舟、スペイン語)などいずれ

も響きが良く、歌もあり、気に入っていた。

ネージュは当館の展示作家倉石隆氏が雪国出身者ととも

に作っていた発表グループの名前でもあった。

かなり決まりかかっていたが、先人に遠慮して止めた。

カミニートとラ・バルカは小ぶりな樹下美術館に相応し

く、良かったがこれも止めた。

結局、美術館の一部であれば特に名を付ける必要もなか

ろう、ということで、全てお終いにした。

現在皆さんには「樹下」あるいは「美術館」と呼ばれて

いるようであり、ああそれが正解と有り難く思っている。

今日はかって候補になった名のなかから「カミニート」

をYouTubeからお借りした。

フリオ・イグレシャスの「カミニート」。

思い出の小径を懐かしみ、それに別れを告げようとする歌の

ようだ。

もとはアルゼンチンタンゴで学生時代にしばしばラジオから

聴えた。当時タンゴばかりの番組があったほどラテン音楽は

人気があった。上掲のフリオの録音は比較的新しい。

近くもう一つラ・バルカ(小舟)の動画をお借りして掲載し

てみたい。

ブログ(ノート)のヘッダーを今日歩いた道に変えました。

今夜北朝鮮の要人が北京入りか 周到な手順 私の希望。

今夜のテレビニュースで中国北京に北朝鮮の要人が

乗っていると考えられる長い列車が到着したらしい、

と伝えられた。

南北朝鮮の統一はどのような形に収まるのか、私な

どには分からない。しかし上掲のニュースが本当な

ら戦争状態終結(和平)に向かって現実的な歩みが

さらに進められている事が想像される。

昨年10月8日、北朝鮮の脅威が最大レベルまで煽り

高められていた最中に、突然的に訪れる南北統一の気

運の単純なイメージがまぼろしのように去来したこと

を書かせて頂いた。

時期として、韓国大統領が文在寅氏に決まって一ヶ月

ほど経った時のことだった。

さらに2月22日には「非核化は核を残さないようあらゆ

る時間と手立てを尽くしてもらいたい。これは二国だ

けの協議では無理かもしれない」と書かせて頂いた。

南北二国だけでは解決でき

ないのでは、とも書いていた。

10月から半年後→冬期オリンピック→南北外交の現

実的展開→アメリカとの応答→中国コミットへと進展

している。

一般に首脳会談は華々しく映るが、下地として綿密

で真剣な秘密交渉の維持無くして成果は生まれない。

周囲の揶揄や雑音を越えて事態は動き、今後中国から

ロシアへと参加当事者を増やして行くように思われる。

これらの流れは行き当たりばったり、点数稼ぎ、ある

いは玉突き的に生まれているのではなく、周到に練ら

れ交渉されてたものの積み重ねでは、と考えられ、ま

たそうでなければ事は運ばなかっただろう。

核をどうする、王朝の行くへは、経済は、国民は?

課題は複雑で切迫し膨大だ。

問題はこれからだが、すでに中国との間でこれらに関

して、基本的で現実的な検討がなされていると想像さ

れ、その後テーブルは米国へと回ろうとしている。

流れは速い。今まだ分析を急ぐなどと、モタモタして

いたら相手にもされまい。問題に身を投じ、関係国と

綿密な相互チャンネルを構築して進む以外ない。

隣国の平和と繁栄は私たちをも利するに違い無く、問

題は既にこちらの課題にもなった。

外交は難しく、なにより根気と寛容の高い次元とそれ

に相応しい平和の哲学が奥底に求められ、試される。

私たちにそれができるだろうか。

今回のことは、国の大小を問わず、際限無い軍事バラ

ンスや衝突関係の先にある疲弊が現実のものとして感

覚されてきたため、生まれているのかもしれない。

世界は既に生産性の乏しい敵対や衝突を繰り返してい

る暇など無いほど深刻な衰退に向かっており、新たな

潮流意識を共有せざるを得ないのでは、という漠たる

思いがよぎる。

恥ずかしながら最低で単純な平和哲学でいい、それ以

外なに事もささやかな自分に希望は無い。

市村さんの豊かなコンサート 週末の野道と鳥や蝶。

一週間の予報にお日様がずらりと並び、度々の豪雪

を越えて、鳥たちが盛んに姿を現している。また路

傍の草花も喜びを隠さない。

成長のまま越冬したらしいキタテハ。どこで過ごした

のだろうか。

そんな昨日の午後、大潟区のコミュニティプラザで

市村幸恵さんのコンサート「~日本とチェコに架か

る橋~ JAPAN TOUR2018」があった。

挨拶される市村さん。

上越市吉川区ご出身の市村さんは、1995年日本

クラシック音楽コンクール全国大会入選、1997年

国際芸術連盟新人オーディションに合格後プラハ

音楽院に留学し研鑽。今日ドイツ及び東ヨーロッパ

を中心に活躍されている。

二年前共演されたチェロのペトル・ノウゾフスキー

さんが昨年9月プラハ音楽院教授になられ、今回の

ツアーにも参加された。

ヴィオラの美しいクリスティーナ・フィアロヴァ-

さん、クラリネットの名手三浦幸二さんが加わり

豊かで膨らみのあるコンサートだった。

スーク、ベートーベン、ドヴォジャーク、ハース、ス

コウマル、八木澤教司、ブルッフの全7曲が演奏され

た。

曲目ごとにメンバーの編成を変え、楽しさ、格調、爽

快さ、愛らしさなど、楽しいコンサートだった。

本日3月26日は髙田公園内、オーレンプラザホール

で18:30開場、19j:00開演で開催されます。

市村さん始め皆様の益々の活躍を心からお祈りした

い。

若い四人組のお客様 夕は親しさつのるお別れ会。

春雨そぼ降りまた上がる、というような日

中。4人組の若い女性のお客様が見えた。

美術を勉強されている様子で、絵画、陶芸

とも熱心にご覧になった。

カフェでは壁面の篠崎正喜さんの「午睡」を

楽しみ、めざとく松本俊介の画集を見つけた

り、絵本を眺めたり、全て熱心だった。

お茶の後で庭に出ると、根を出し始めたどん

ぐりに夢中、好奇心一杯、若さ一杯のお嬢さ

んたちでした。

ブログに出します、といって撮らせて頂きま

した。来て頂き、とても喜んでいます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夕刻、ある方のささやかな送別会があった。

上越市が誇る美味しい岩の原ワインが

開けられた。

斎藤尚明さんの華麗な椿があしらわれた

スパークリングワイン。

真剣にまた楽しく過ごした人との別れの会。互

いの思い出を語り、幕末の裏話や歴史を動かす

大災害、あるいは私が全く知らない人達の興味

深い話に時の経つのを忘れた。

いまわの際は、再会を約束し爽やかに手を振り

あった。

浅葱色の樹はヤシャブシだろうか まさかのエナガと出合う。

時間が許す限り午後のひとときは美術館に寄る。

昨日美術館の近くの高速道路の側道で浅葱色の樹

を見た。

芽吹きが始まっていると思ったが本日よく見ると、

それは芽ではなく、房状の花だと分かり写真を撮

った。

太くて愛嬌がある花が沢山ぶらさがっている。

このような形状の花を付けるのはハンノキやハシバミのほ

か、ヤシャブシがあり、ハンノキなら樹下美術館に大きい

のが数本自生している。

美術館のハンノキ。前の写真の房よりも細く、柄がある。

前掲のものはヤシャブシという樹木ではないかと思われ、

そうであれば植栽されたものであろう。

よく似た花にヘーゼルナッツ(西洋ハシバミ)の樹がある

ようで、実は日常よく食べられる。

ハンノキ、ヤシャブシとも実をつけるが食用にならないら

しい。

ところで高速脇から帰ろうとすると、背後の雑木林でチ

ーチーと小さく鳴く鳥の声が聞こえた。

近くにまさかのにエナガが見えた。

さてこの鳥を昨年9月に柏崎の小高い宅地で見て撮った。

本などでしか見たことが無かった可愛い小型の鳥をドキド

キしながら撮った。

柏崎のエナガ。撮影しながらもう二度とお目に掛かれな

いだろう、と思っていた。

それが樹下美術館の直近で出合うとは。

朝早くならば、もっと沢山の野鳥を見ることができるので

はないだろうか。

朝寝坊の私が鳥と出合うのは運任せというほかないが、

いずれ早起きをしてエナガをはじめもっと鳥たちと巡り会

いたい。

本日のクリスマスローズ 花の行進 初々しさと賑やかさ。

午後、車が示していた気温は7℃で髙田の最低気温

が1℃という寒い日でした。

そんな日の樹下美術館のお客様は9人で、男性一人

あと全員女性、しかも皆様お一人で来館された、とい

うことでした。

早春の小さな美術館らしいささやかな雰囲気を、いい

なと思いました。

さて寒さの中でも花は成長し、現在例年どおりクリス

マスローズから黄色の小花トサミズキへ、間もなくハ

クモクレン→チューリップ→サクラetcへと歩みを進め

ると思われます。

次々に咲く様子は“フラワーマーチ”や”花の行進“など

と呼んでみたくなりますが、春のテンポの早さは特別で

すね。

以下は本日のクリスマスローズです。

大小50株の花期は長く、今後ひと月は粘り、時には賑

やかな雰囲気にもなろうかと思われます。

初々しさと賑やかさ。月並みですが時と場合で、どの花

も持ち会わせている性質なのではないでしょうか。

今冬の白鳥、そしてハクガンとトキ。

今冬、1月上旬まで雪も少なく穏やかだった冬。

それが当地、頸北地域は1月中旬から何回かのドカ雪に

見舞われた。

長年、見なかった大雪だったが、3月2,3日の大嵐に

よって急に雪解けが進み、その後の高温も相俟って開館

の3月15日には大方消えた。

私たちの生活は家庭と行政の除雪によって何とか成立し

たが、餌場の田が深い雪で覆われてしまった水鳥たちに

は、生死を分ける問題だったことだろう。

今年垣間見た白鳥(コハクチョウ)の様子を振り返って

みた。

2017年10月28日。初めて見た群は大きかった。頸城区

から三和区に向かう地域で。

↑2018年1月7日、新井柿崎線の吉川区で。大雪が始まる

直前に、手前のヒシクイと一緒のコハクチョウ。

↑2018年1月18日、朝日池。一回目のドカ雪が消えかか

ったころ。田んぼへ食事にお出かけ前の身繕いで賑やか。

2018年2月10日、大潟区で、度々のドカ雪の頃。農家の

人から飼料などを撒いてもらったのか、一カ所に集まって

いた。この頃白鳥たちは深雪の中、餌に不自由し孤立し

ていたのではないだろうか。

聞くところによると、大雪の日は朝日池や鵜の池でただじ

っとしていたという。

2018 年2月28日、頸城区で。ごく一部に湧水なのか雪が

解けている場所があった。泥にまみれて餌を探す姿は痩せ

て貧弱に見えた。田んぼでめったに見ないマガモも一緒だ

った。

18年3月1日、頸城区の田んぼで。雪中に積まれたモミガ

ラ?に集まっていたコハクチョウ。

2018年3月3日、大潟区で。急に雪解けが進み晴れ間が

見えた日。マガンとともに懸命に食餌している。

大型の鳥コハクチョウは当地でたらふく食べた後、幾つか

の休憩地に寄りながら、遙かツンドラ地帯まで飛ぶ。そこ

で産卵と子育が始まる。

地域の鳥に詳しい方から、今年春先、大潟区で3羽のコハ

クチョウが遺骸で見つかり、そのうち一羽は動物に襲われ

たようだ、と聞いた。

初めて聞く話だったが、全体ではもっと多くがドカ雪の犠

牲になったのではないか、と想像している。

雪が消えた当館開館の15日にはみな北へ帰ったようだっ

た。

そんな冬、幸運なこともあった。

トキとの遭遇は夢の中の出来事のようだった。

彼らには当地を嫌わず、ぜひともまた来てもらいたい。

穏やかだった県立大潟水と森公園 陶齋が器に書いた「清香満室」。

日中14,5℃、穏やかだった日曜日、大潟水と森公

園を歩いた。ついひと月前は冬のオリンピックの真っ

最中で豪雪、いつまで雪が続くのかと思っていた。

それが一回の嵐で雪はぺちゃんこになり、開館の15

日には辺りから消えた。

↑ミズバショウ。この区画は現在立ち入り禁止だったので

ズームで撮りました。

穏やかな公園で、サッカーの家族やキャッチボールのカ

ップル、散歩の同級生夫婦、読書の人など、休日を楽し

む光景を目にした。

樹下美術館でのこと、

昨年お産の数日前に来られた方が、昨日乳母車に8ヶ月

になった赤ちゃんを乗せて顔を出された。

あるいは初日に来られた方から齋藤三郎の煎茶茶碗に書

かれた文字を尋ねられ、「清香満室(清香室に満つ)」と

お答えした。

本日その方が来られ、調べてみましたら、1941~42年に

病に臥した西田幾多郎の病床へ鈴木大拙が梅を送った。

その梅が咲いているという西田の礼状に「清香室に満つ」

の言葉がありましたよ、と嬉しそうに仰った。

このようなことはみな樹下美術館を営めばこそであり、幸

せなことだと思う。

8月に「夏の庭のテンセグリティ」 堀川紀夫展

昨日の暑さが急転して本日は非常に寒く、夕刻の車外

気温は5~6℃を示していた。

それにしても昨日は異常なほど暖かく、車は一面花粉

だらけになっていた。

花粉症の方は口々につらい、と仰り、普段何でもない

私まで夜には鼻水とともにくしゃみが連続し、一時

は目がくしゃくしゃした。初めてのことで、花粉症予

備軍ではないかと心配になった。

そして本日午後、髙田から現代造形作家の堀川紀夫

(ほりかわみちお)さんが来館された。

昨年ある機会にお会いした際、今夏、先生の作品から

テンセグリティを庭に展示するアイディが生まれてい

た。

本日カフェでお茶を飲みながらその具体的なことがら

について楽しくお話を伺った。

2017城下町髙田花ロードに於ける堀川さんのテンセグリ

ティ作品 「Tensegrityの華 -桜蓮-」。

テンセグリティは棒状の素材とヒモやゴムの張力を応用、

基本的な構成法則を重ねて作られる構造体やアートのこ

と。

無機的に原理を連続させて作り出される造形は、いつし

か有機的な花や木、はては人体から心に至る様々なイメ

ージやそれらとの不思議な調和を呼び起こすのではない

でしょうか。

今夏八月、堀川さんの作品が緑一色になる樹下美術館の

庭とどのようにコラボレートするか、とても楽しみです。

近く具体的なお知らのを掲載を予定しています。

タイトルは私の勝手な仮題ですので変わるかもしれません。

今年の樹下美術館が動き出した。

樹下美術館が今年土の開館をしいた本日、上越

市髙田で23℃にもなった。

気になる展示では、倉石隆の「瞑目の人」展が面

白く、齋藤三郎の「染め付け」は気持ちが良いと

皆様に仰って頂いた。

ところで昼過ぎに寄ったカフェが混んできて、陶芸

室のテーブルに移って皆様とお茶を飲んだ。

陶芸室でお茶をしていても、展示をご覧になる方に

対してさほど邪魔になっている様子もなく、出て行っ

て作品の説明もすぐ出来るのでこ、こにも良いかな

と思った。

今年また目ざめる樹下美術館。

明日は12年目の開館。

昨年満10年を迎えることができ、今年はいつもよ

り新鮮な気持を感じています。

仕度に専念したスタッフにもそのような雰囲気が漂

っていました。

今年の陶芸展示は齋藤三郎の「染め付け」、絵画

は倉石隆の「瞑目する人」です。清々しさと静けさ

漂う展示になっていると思います。

※齋藤三郎は染め付けを「染附」と記しています。

以下は準備が出来た今日の館内です。

目をつむる人の絵が8点並んだ倉石隆の「瞑目する人」。

それぞれの情感などを自由に想像してみて下さい。

↑春の陽光に清々しい齋藤三郎の染め付け作品。見て良

し盛って良しの青い世界をご覧下さい。

本日20℃になろうという暖かさでした。

今日は目を覚ましたようでした。

ほかの株はまだ目ざめていないようですが、次々

に立ち上がって花ひらいてくると思われます。

さて今年はじめて常設作家以外の作家さんの展示

を行います。

塩﨑貞夫さんの絵画展示を4月19日~5月13日ま

で行い、夏には堀川紀夫さんの作品展示を催したい

と考えています。

いずれも現在の展示をそのままにしての開催ですが、

どんな感じになるのでしょう、とても楽しみです。

カフェもちょっびり新しいメニューを加えてみました。

今年もどうか宜しくお願い致します。

目前に迫った開館。

昨年12月26日に閉館して以来ほぼ80日が過ぎて明後

日開館を迎える樹下美術館。

既にこのような冬休みを10回数え、毎年長いようで早

いと、決まったように感じる。

今冬は何度かドカ雪に見舞われて開館には大がかりな除

雪作業が必要かもしれないと考えた。

しかし2月末からの雪解けは劇的で、スタッフの作業とあ

いまって、美術館の雪は見事に消えた。

庭から。濡れていた芝生が乾いてふかふかしてきた。

木々の芽も温かな今日の日射しを歓迎している。

深い雪に埋もれていた50株のクリスマスローズは、急

な雪解けでまだ眠そうだ。

庭はいったん目ざめると競うように足並みを早める。

待つ日々は長く、迎えた日の足は早い。

いよいよ今年の開館が迫った。毎年この時期はどきど

きする。

春を待つ土底浜の古屋敷跡。

以前、私が生まれ育った上越市大潟区は土底浜の草地

を書かせて頂いた。

本日ふと思い出して行ってみた。

一帯は昔人々が住んだ住居跡が窪地として残っている。

一定の窪地の形状はもっぱら冬の季節風である西風を

防ぐためのしつらえだ。

東の方向を見る。ちょうど陽が射し自分の影が映る。枯れ

ている草はイネ科の植物だろうか、かって見た12月のそ

れよりもさらに色褪せ、明るく軽々とした感じに見えた。

強風によって草とともに体も翻弄された。

西の方角。遠く右上方に小さな窪地が見える。近時その一

帯が土底浜古屋敷海岸公園として整備された。

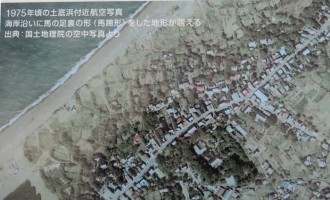

公園の説明パネルの写真。左上の海に沿って四角また馬蹄形

に窪地が多数見える。これらはみな、かってここに住んだ人の

屋敷跡だという。写真は1975年ころの航空写真。

パネルの場所から最初に居た方向を見る。この場所も屋敷跡の

ようだ。

風よけに植えられたエノキ。強風の影響で風下に細かく枝

分かれし、血管模型かモダンな彫刻風に変化している。

屋敷の周囲は土盛りされているが、さらに竹や榎で囲われて

いる。一体いつ頃まで住んでいたのか、それぞれはかなり広

く、何軒かで住んでいたことも考えられる。

沿岸の大潟区では西側が古く、昔は海沿いに道が作られ、

集落もそこにあったという。いつ頃まで住まわれていたのか、

そんなに古い話ではないらしく、詳しい方に聞いてみたい。

半農半漁の寒村だった故郷、大潟。昔は米が採れた周辺の

農村の方が豊かで、農村部から当地への嫁入りは、あんな所

へ行くのか、と言われたという。

聴いてみないと分からない 分校小学校クラス会 発電所の夕暮れ。

今夕小学校3年まで通った分校のクラス会があった。

毎年ノートに書かせて頂いたいるクラス会は旧潟町村

(現上越市大潟区潟町)で昭和23年に分校の1年生

になった者たちの会で、延々と続いている。

本日幹事の報告では現在26名が残っているという。

入学時に50名はいたので、70年経って半分だけ残

ったことになる。

そのまた半分の12人が集まった。

生きながらえたのは、ひとえに運が良かったのと親の

産み方のお陰以外無い。

そしてF君、Mさん、T君、、、ら早世した同級生の顔

が必ず浮かぶ。

今夕、ある方から聞いた話から、あらためて人と家族に

歴史あり、を思わずにはいられなかった。

祖父は神奈川県で特高、それを嫌った父は終戦後、共産

党員になり、こちらの地元で新聞を発行した。

その夫を早く亡くた母は失業対策事業に出るようになった。

ある日、母が道路工事をする現場を見て涙があふれた。

ある夜は窓を開けて星を見ながら泣いた、と。

後に私はそのお母さんを看取っていたが、そのような話

など全く知らなかった。96才まで認知症もなく、しゃ

んと生きられたお母さんだった。

いつも明るい人からこんな話を聞き、ああ分校小学校のク

ラスに歴史ありを思った。

またT君は、俺たちのメシなんて、サツマイモの回りにち

ょびっとご飯つぶがくっついているだけだった、と話した。

細かく切ったサツマイモがおかゆに浮いていたのは自分も

食べた。

今思えば悲しいが、当時はそれで嬉しかったのではと思

う。

いえ、思えば大勢でかゆをすすったのが、なにか幸せな

光景としてよみがりさえする。

だれ一人自己責任だのマキャベリズムだのポピュリズムだ

のと、生意気を言う人もいない、幼少において裸足で駆け

ていただけの者たちが集まる、どこか愛おしいクラス会だ

った。

集まりの前に撮った火力発電所の夕暮れ。

そばで若い女性がシャッターを切っていた。

うまく撮れましたか、私は大した写真になりませんでした。

スズメが帰ってきた 美味しい弟の豚肉 自ら命を絶った人の苦しみとは。

スズメが軒下にやってくるようになった。雪が消え、

ぺアも成立しつつあるのだろう。

軒下でチュンチュンさえずる声は、厳しかった冬を越

えて迎えた春の喜びが感じられる。

以下に、本日仕事場から見えた土手のスズメたち。

スズメたちは枯れ草の土手にうまく同化している。

この写真に何羽がいるかわかるでしょうか。

簡単だったと思いますが、5羽いると思います。

写している時はよくわかりませんでしたが、モニターを拡

大して数えました。(写真を大きくしてご覧下さい)

本日は夕食に弟から届いた豚がソテーされ、、熱いオニ

オングラタンスープとともにテーブルに並んだ。

さて、本日政治がらみの事情が原因ではないかといわ

れる国家公務員の自殺があった。

一生懸命勉強し、国のために尽くそうと志を燃やしたで

あろ人が道半ばで自ら命を散らす。

本当に痛ましい。

上層の事情で追い詰められたのなら何と理不尽なこと

であろう。

生きていられないほどの苦しい立場とは、どんなものな

のだろう、恐ろしい世界だ。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月