本日衆院選挙があった。

そこまで台風が接近している雨の日、衆院選挙と地元

の上越市長選挙があった。

自分は民(たみ)であり庶民であるので、国政では自分

を代弁し擁護しそうな政党と候補者を選んだつもりだっ

た。

結果、改憲に熱心な政党が多くを占める様相を呈した。

自衛隊明記の背景とその先にあるものはやはり怖い。

将来、世が暗く堅苦しくなり、周囲や身内の子・孫の誰

かが出兵し、戦死したなどという知らせが届くような日常

にならないよう、心の底から願っている。

JCVの取材を受けていた 17年前の新潟日報社。

去る10月10日、在宅医療についてJCV(上越ケー

ブルビジョン)の取材を受けた。

来る22日の上越市長選挙に向けた番組で、医療福

祉の課題を取材したいという事だった。

何故私なのかよく分からなかったが、かって1999年

秋、新潟日報の一面で月~金曜日まで「きしむ老い

のささえ」として医療介護の特集シリーズが組まれた。

ある週、自分が取材された。

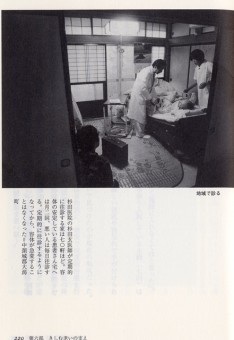

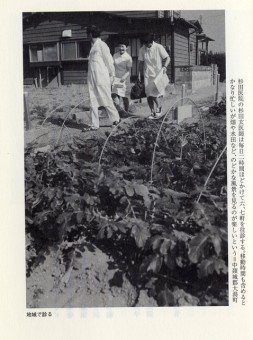

月曜から五日間、午前の外来と午後の在宅回りに記

者とカメラマンが付いた。

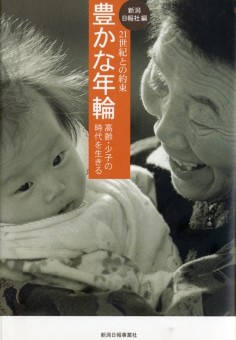

翌年3月、介護保険施行直前に「きしむ老いのささえ」

を中心に、欧州の取材を交えた書物「豊かな年輪 高

齢・少子化の時代に生きる」が新潟日報社から出版さ

れた。

326ページの本には関係者、取材者双方の熱意が

あふれ、いま手に取っても今日的な課題が全て先取り

さた力のこもった一冊になっている。

このたび17年ぶりの取材を受けてると、根底は当時

と変わらないが、一層進んだ高齢化と家庭の介護力

の低下、それに伴った施設介護の急増など、やはり

時代による如何ともしがたい多様化と変貌をあらため

て実感させられた。

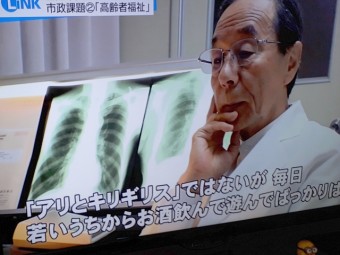

このたびの放映は15日だった。

「アリとキリギリスではないが」などと言って、老後につ

いて若いうちから考えておくことは良い、と話している。

拙宅にケーブルビジョンの設備がないので美術館のスタッ

フが自宅で放送を撮っていてくれた。

この年でTVに写されるなど、本当に恥ずかしいことだが、

年と共に何を言うかは迷いが無くなってきた。

101才と間もなく100才になる方のお宅の訪問も取材

された。

ふだん看護師さんには6キロの往診カバンを持っても

らい、患者さんの抱き上げや体位変換、導尿、浣腸、

褥瘡や傷の処置などで色々助けてもらっている。

選挙に関連した番組であり、数分の場面だったが良くま

とめられていたと聞いた。

以下は2000年3月に発行された「豊かな年輪」からです。

「豊かな年輪」新潟日報社発行。

プロのカメラマンの撮影で、非常に高度な写真になっ

ている。

書物から小生の一部を載せました。

以上17年前当時の回診の一コマ。

介護保険施行前夜の時期であり、寝たきりあるいは

それに近い人を対象に70件ほどの訪問先があり、

看護師さん二人について貰っていた。

当時私は58才、紙面を見た先輩の先生から「おまん、

もう58かね、早いもんだねえ」と言われた。

その先生はすでに亡く、私は当時の先生の年令にな

っている。

高齢者の問題は正に自分のものになった。

書物表題の「豊かな」は今日も重要な課題であろう。

カフェの蓄音機でリパッティのピアノはグリークの協奏曲 道ばたの雑草の穂。

本日昼音楽好きのお客様がカフェに集まり、食事の後、

お茶を飲みながらA氏が持参されたSPレコードを聴いた。

氏お気に入りのピアニスト、リパッティのピアノで、グリー

クの協奏曲イ短調作品16番、第1楽章を最初に聴いた。

オーケストラはフィルハモニア管弦楽団。

録音法が進んだ1940年代の盤と推定され、切れ味良

い音だった。

短調だが大らかに始まるメロディが秋のカフェを満たし

た。

SP盤は片面3分半~4分弱であるため15分余の第1楽

章を聴くのに合計5回だったか、盤をひっくり返し、また次

を乗せた。

盤面を変える毎にクランクを回して回転力を貯える。

往時、たとえ楽章の途中でも立ち上がり、盤を変える動作

は至極自然。

その都度次への期待を胸に動作を繰り返したにちがいな

い。

本日お手伝いをしながら、そのような気持ちになった。

本棚のラファエロの聖母子も聴いている風だった。

本日所用のため中座したが、同じくリパッティのピアノでシュ

ーマンの協奏曲も用意されていた。

グリーク同様シューマンも短調ということ。

秋は短調、後ろ髪を引かれる思いでカフェを出た。

11月25日の「SPレコードを聴く会」には本日の協奏曲のどれ

かが掛かることだろう、とても楽しみだ。

さて昨日のこと、訪問先の道沿いにふわふわとした草の穂が

揺れていた。

わずかに赤い色を含み軽々とした様子に眼を止めた。

調べてみるとスズメガヤに類する草のようだ。

この仲間にはニワホコリ、コヌカグサなどふわふわした名の

ものがみられて面白い。

穂が垂れている様子から、見たものはシナダレスズメガヤと

かもしれない。

これだとすると、河川や道路の土留めとして植えられたものが、

拡散して雑草化したと考えられている。

根が深く大きくて、処理は厄介らしい。

庭の雑草でも根が大きく張り、引き抜きが面倒なものがある。

それらを抜くと、根とともにごっそり土も抜き上がられ、もったい

ない思いをしなければならない。

スコップで叩いてもしっかり土を抱いているのでとても困る。

それにしても「ニワホコリ」とは。

来る11月25日(土)は蓄音機でレコードを聴く会。

来る11月25日土曜日に第4回の「蓄音機によるSPレコードを

聴く会」を催します。

晩秋の夕べのひと時を古きよき時代の音楽文化の一端に触れ

てみませんか。

上掲ファイルは大きくしてご覧になれます。

今回もバラエティに富んだレコードをご用意致します。

●樹下美術館の窓口、あるいは以下のお電話にてふる

ってお申し込み下さい。

電話 025-530-4155

雨だったが楽しかったゴルフ。

朝から寒かった日曜日、同業のゴルフがあった。

妙高サンシャインゴルフ倶楽部は冷たい雨がずっと降

った。

11人が参加し、コンディションは悪かったものの、パー

トナーに恵まれて楽しかった。

スコアはともかく70才以上のA氏が優勝し氏よりも1年

上の拙生は準優勝だった。

ずぶ濡れになり、用意した雨用のウエアがちぐはぐで、

撥水も効かず少々苦労した。

帰宅してから一昨年用意した上等?でピッタリのウエア

が見つかり、来年はそれを着て何度でも雨中のゴルフ

をしてみたい。

桜が見事なこのコースは落ち葉も美しい。

帰りに売店で求めたマグネットのボールマーカ-。

中郷区のゆるキャラ「さとまる」が可愛い。

同区の縄文土器と桜をデザインしたという。

恵みの雲に明かり。

本日お天気は雨を漏らさず我慢を続け、夕刻になると

動きのある雲を現して暮れていった。

午後5時過ぎてから20分ほどの間に、ほくほく線の高架線に上りと

下り二本の電車が行き交った。

雲や明かりが無ければ天地はどんなに殺風景だろう。

ターコイズブルーのノブドウ、ひなあられのようなミソソバ、小雲と夕空。

数日蒸し暑い日が続き、昨日は9月上旬並みとテレビが

報じていた。

それが本日一転して肌寒く,薄いカーディガンを着た。

雲は多かったが午後から青空が覗くようになった。

昼休みの美術館への道で先日記載したターコイズブルー

のノブドウが沢山ついた房があった。

美術館裏の農道一面に咲くミゾソバはヒナアラレかコンペイ

トウのように可愛い。

暮れる四ツ屋浜で焼山方面に小雲(こぐも)?と呼びたいような

小さな雲が湧き、夕暮れを喜ぶ風だった。

エンジンが故障して駄目かもと思っていた車がしゃんと直っ

て帰ってきた。

気に入っているブログレを乗り続けられるのはとても嬉しい。

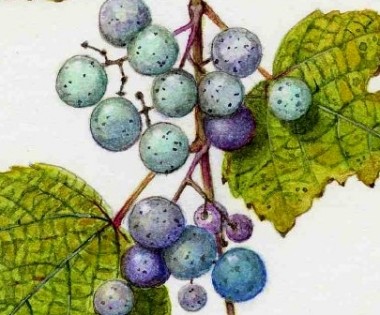

私が描いたエビヅルはヤマブドウだったのか。

去る10月4日、上越市大潟区は高速道路沿いの小道のノブ

ドウのことを書かせて頂きました。

同じ時期、大潟スマートインターの付近で野性のブドウが実

をつけていました。

黒に近い深い色の実は、むかし描いた「エビヅル」を思い出さ

せました。

拙作「竹にからむエビヅル」A3相当サイズ、2001年11月終了。

自分で言うのも変ですが、この絵はそれまでで最も精密的に描

くことが出来た作品でした。

2002年に初めて作品展をした際、50余点を出品し、20数点に

に値を付けて売り絵とし、残りを非売品としました。

特に思い入れが深く、手許に置いておきたいものを非売にした

わけです。

売り絵はB5~A3で5000円から15000円くらいだったと思いま

すが、初日午前中で大方売れました。

「竹にからむエビヅル」は特に精魂込めた成果を感じていました

ので非売品の筆頭くらいに考えていました。

竹笹に絡んでいる部分。

患者さんから頂いたエビヅルは一本の笹にツルがからんだ

ものを頂きました。

生き生きとさせてみたかったため笹をもう一本加え、さらに右

に竹を描き、そこにも巻き付かせました。

手足を伸ばして懸命に育ち実る様を描ければと、思っていまし

た。

ブドウの部分。

ブドウとツルの根部が粉を吹いている様子や笹の葉と竹

の鞘の細い脈や筋などを意識して描きました。

描きながら、細密の点で自分には二度とは描けないだろ

う、と感じました。

所が作品展の初日、あるお年寄りがこの絵を買いたい、

どうしても欲しい、と言って離れない、と会場から電話が

ありました。

私と話したいと仰っている、とも聞きました。

会場まで30分、仕事を終えて駆けつけると老人が待って

いました。

すでに二時間も待った上、いくらでも出しますと仰るので

す。

本当に困惑しました。

何度も頭を下げられます。

「こんなされるなんて幸せではないですか、お売りしたら」、

という声が聞こえました。

自分はアマチュアだが確かにそうかもしれないと考え、売

り絵の2,5倍ほどの金額を口にすると、有り難いと仰いま

した。

そんな訳で「竹に絡むエビヅル」は手許にありません。

但し、その後の作品展などの際はお借りする事にさせて

頂きましたのでこれまで2回、ほかで使わせていただきま

した。

ところで最近になって、最初に掲げたエビヅルの写真と描

いたエビヅルに粉吹きの有無、粒の大きさ、葉の形状など

で若干の違いがあるのではないかと思うようになりました。

当時私に下さった方が「エビヅル」と仰り、自分も貴重な植

物を喜びそう名付けました。

しかしどうもそれは、さらに貴重な「ヤマブドウ」だったので

はないか、と考えるようになったのです。

描いた実物はありませんが、精密画を名乗る以上両者をさ

らに比較し、違っていれば画題を訂正させて頂きたいと考え

ている所です。

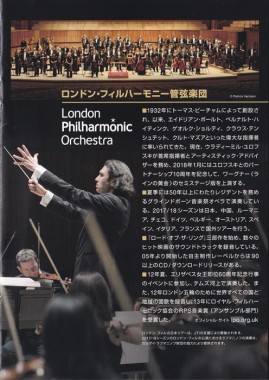

新潟市でロンドンフィルと辻井伸行さんの演奏を聴いた。

昨日体育の日の祝日、新潟市でロンドン・フィルハーモニー管弦

楽団とピアニスト辻井伸行さんのコンサートがあり聴きに行った。

ほどよい雲と晴れ間の多かった日中はむし暑かった。

新潟市で万代橋を過ぎるころから、会場へ向かう左車線は著しく

渋滞した。

会場の駐車を諦め、反対の街中に折れて有料駐車駐車場を探

して停め、徒歩で行った。

春に高額で予約したのは前から二列目の真ん中という席で、本

当の所良いやら悪いやら。

とにかく大編成のオーケストラがほぼ180度の広角で広がり、音

との真っ向勝負の雰囲気だった。

向こうに会場のりゅうとぴあが見える。

国立新美術館にどことなく雰囲気が似ている。

フル編成のロンドンフィル、指揮者は07年から主席指揮者を務

めているウラディミール・ユロフスキ氏。

一曲目はニュルンベルクのマイスタージンガー、第1幕への前奏

曲だった。

目の前のオーケストラは鳴りに鳴り、歌いに歌い、圧巻だった。

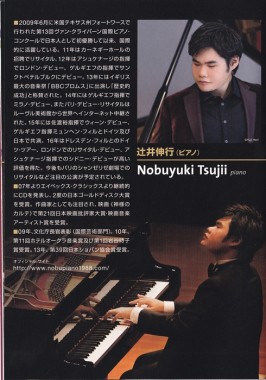

二度目の辻井氏。2,5㍍くらい直近距離で聞く事が出来た。

ピアノに座った辻井さんは素早く右手で最高音部を確かめ、

中音部に手を構えて演奏に臨んだ。

大音量の一曲目のせいで間近かなのに、ピアノの音が小さ

く感じられる。(ステージより低い場所のせいか?)

協奏曲のオーケストラは音を絞り目にしてソロ奏者と調和

を図るのであろう、間もなくピアノが力強く響きはじめ辻井さ

んは佳境に入っていった。

馴染みの曲を初めて聴くような気持ちにさせる演奏に深く感

銘を受けた。

最後の曲はチャイコフスキー「交響曲第5番」だった。

もの悲しくも美しいテーマが心に響く。

第四楽章ではそのテーマが長調に変り、運命の呪縛を振り

切って高らかに終わった。

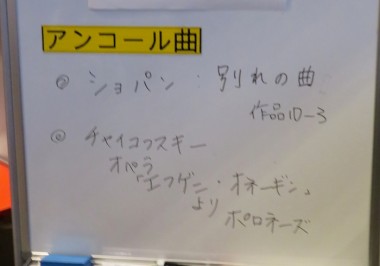

辻さんのアンコールはショパン「別れの曲」、オーケストラはチャイ

コフスキー、オペラ「エフゲニー・オネーギン」よりポロネーズだった。

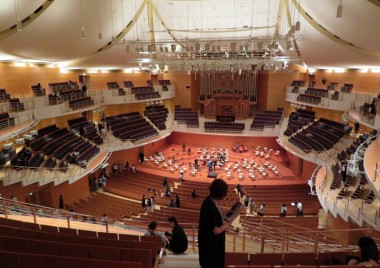

終了後、承諾を得て撮った会場。

赤と黒、そしてベージュの大空間は居るだけで心がインスパイア

される芸術作品。

普段一人の海を楽しい、などと言っているものぐさな自分にとって

往復3時間の運転と2000人の聴衆とフルオーケストラによる二曲

のチャイコフスキー、そして辻井さんの渾身のピアノは強力な心身

洗浄作用を有していた。

隣国の空夢とまぼろし。

隣国のこととはいえ、いや隣国ゆえに朝鮮半島の

事は気になる。

今年1月、トランプ氏の大統領就任の前日だったが、

当日だったか、朝起きがけに夢を見た。

それは、トランプ氏が北に向けた核のボタンを押そう

と手を振り上げた瞬間、間髪を入れずロシアと中国

の大きな矢印が北朝鮮に入って全てが終わってし

まうというものだった。

夢では進入した両国が王朝を抑えたように感じた。

だが三分割など最悪であろう。

さてもう一つ、これは夢ではないが、文在寅氏が大

統領になって一月ほどたったある日、真に単純な

ストーリーがふとまぼろしのように脳裡をよぎった。

ある日突然南北が統一してしまう。

かっては共にした国土と同胞。統一は双方の長い

悲願ではないのだろうか。

二国だけの交渉によって実現した統一の場合、

・他国に介入の権限があるのだろうか。

・キム王朝はどう決着するのだろう。

・核はどうなるのだろう。

たまたま見た夢とまぼろしを書かせて頂きました。

ミサイルの時代とはいえ、地勢は見逃せない因子

ではないかという漠たる思いが夢になったり幻想

になったりしたと思われます。

すぶの素人が柄にも無いことを記載しまして反省

しています。

赤とんぼで賑わった美術館 風の日の赤とんぼの止まり方。

いつしか「寒くなりましたね」が挨拶言葉になっている。

寒さ強まったうえ曇天の本日風があった。

赤とんぼは穏やかな晴天に沢山飛ぶものと思っていたが、本

日の樹下美術館に大勢現れて少々驚いた。

極端に前にある細い足で体全体を支えているのは不思議な

気がする。

この日、風があるのでおよそ風上を向き、かつ羽を広げて揚

力を得て体を浮かせながら支えているかもしれない。

ほかに枝先のつかみ方、上下の姿勢も工夫していることが考

えられる。

風が無く、日射しの良い日のトンボは、止まるとすぐに羽をた

たむように折り曲げ、一種ぶら下がりに似た姿勢を取ってい

た。

本日特に風が当たっていた場所の下の写真では止まっては

いるが、あたかも飛んでいるように見える。

いよいよ秋が深まろうとしている。

十五夜饅頭とお茶 直江津の彩雲 六本木の電線。

昨日は十五夜で月見饅頭でお茶を飲んだ。

愛らしい饅頭は土底浜の都寿司さんからの頂き物で、東京千

住は喜田家のお製だった。

茶碗は鈴木秀昭さんの金銀彩綺羅星茶碗。

ところで大切な茶碗を私の不注意で大きく割ってしまい、金継ぎ

の修理をしてもらっている。

鈴木さん、お茶碗、本当に本当に申し分けありません。

今夕直江津の用事で見た彩雲。

これまで見た中で最も大きな彩雲だったかもしれない。

場所がら電線が入ってしまう。

ところで漠然ながら、電線は大都会では見られないものと

思っていた。

それが去る9月の上京の折り、六本木ヒルズの近くで地方と

く同じ電柱、電線を目にしてかなり驚いた。

見慣れた電線にはふるさと感が漂い、驚くと同時にどこか安心

もおぼえた。

さて明日が満月だそうで、今夕の月は既に真円に見えた。

今夕、尾神岳の右方に昇った月は童謡を思わせる眺めだった。

写真素人の自分には、風情良くちゃんと月を撮るのはとても難し

い。

鮮やかなノブドウの実。

美術館の近くに高速道路が走っている。

その両脇に細い道が通っていて、春はヤマザクラ秋は草木

の実が見られて心慰められる。

毎年ノブドウの鮮やかな色づきを探しているが、時期がうまく

合わないのか、ここに載せられるようなものに出会えなかっ

た。

そんな折りの昨日、色とりどりの実をつけた蔓があった。

このようなターコイズブルー(トルコ石の青)の実などを宝石

のようだという人もいます。

恥ずかしながら20112000年に描いた植物画の中にノブドウがある。

制作ノートに11月の完成と記載されている。

(A4サイズです)

中央部を大きくしてみました。

細かな描写は何とか出来たのですが、フリーハンドで丸

を描いたり、色を汚さずに陰を付けることなどで苦労しま

した。

すでに当時から15年は経ちました。

細密でなくとも、植物でなくても何か絵を描きたいと思っ

ているのですが、気力を高めるのが大変です。

長年の課題である当館の収蔵作品図録が最終校を終え

印刷屋さんに行きましたので、無事に印刷が上がり、気

持ちが開放されたなら、出来れば絵筆を執ってみたいと

願っている所です。

海上に発生して迫ってきた竜巻。

さて昨日のノートの後段で書きましたように本日は昨日

の竜巻の事を書かせて頂きます。

昨日日中から夕刻までは概ね晴れて、午後から柿崎海

岸を歩いた。

風は強かったが、一種滑稽なカモメの様子などを見て帰

った。

柿崎海岸を離れる時に以下のような写真を撮った。

明度を下げコントラストを上げると、雲はやはりただならぬ顔

つきをしていた。

美術館に帰って二時間ほどすると周囲に雲が広がり、雨が

ぱらついてきた。

時折陽が射すなど荒れ模様となり、虹が出そうな予感。

虹またはダイナミックな雲とマリンホテルハマナスの写真が撮

れるのかもしれないと思い、上下浜に向かった。

16:48の同所、 上掲の雲の北よりの雲が暗く重く広がって

くる。スーパーセルならもっとスケールが大きいのだろう。

17:23の上下浜、ひとしきり雨が降り小さな虹も出た後の帰路。

帰路、潟町方面に向かっていると、先ほど厚い雲が消えずに残っ

ている。

気になって鵜の浜の先、上越市は大潟区の夕陽の森公園駐車場

に車を停めた。

17:41の同所、突起が伸び先端が海面に接触している。

竜巻であろう。

吸い上げられている灰色の水柱?がこちらに向かってくる。

17:42の同所、望遠で拡大、水面にしぶきが上がっている。

竜巻に中空構造の部分があるのが分かる。

17:43、さらに接近して来た。海水面のしぶきが肉眼でも

見える。

17:43、望遠レンズ見た陸地に接近した水煙。

150㍍ほど離れているように感じた。

17:44、海面を離れ陸地に接触すると急に水柱が途切れた。

撚った糸がほどける感じだった。

私が居た駐車場は十数メートルほどの高さがある崖の

上で、すぐ下は海だった。

飛ばされたらどうしよう、という気持ちと怖い物見たさでフ

ァインダーを覗いた。

雨は激しく降ったが、幸いさほど強風を感じる事なく現象

は収まった。

雲の突起が水面に繋がったのはあっという間、そして消

えるまではおよそ4分間という出来事だったが、長く感じた。

子供時代の海で沖に竜巻が見え、皆で走って帰った記

憶がある。

海は広いうえ障害物が無く、竜巻が発生しやすく、見つ

けやすいのではないだろうか。

しかし沖の漁船やプレジャーボートなどの小型の舶が遭

難した話をあまり聞かないのは何故だろう。

それにしても、かなりひやっとしました。

少し赤字が減ってきている カモメは波が嫌い?

本日で9月が終わる。

今年3月開館以来、樹下美術館は6ヶ月半が過ぎた

が、昨年より500人ほど来館者様が増えた。

お陰様でわずかながら赤字幅が減っているのは嬉しく

とても励みになる。

本日は絵画教室の皆様はじめ賑やかにして頂き有り

難うございました。

好感度のお二人さん、有り難うございました。

了解を頂いて写真を載せました。

さて本日午後も柿崎海岸へ出かけた。

渚で休息するカモメ(ウミネコ)が可笑しかった。

大きな波が来ました。

さて今夕、海上の竜巻を見ました。

写真と記事は明日に致しますが、少々はらはらしました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月