初秋の趣だった曇天の日。

本日土曜日、朝6時に往診があり寝不足のせいか午前中、

軽いめまいが続いた。

服薬して長めに昼寝をしたら楽になり美術館に出向いた。

主に曇天だったが、展示をご覧のあと外でお茶を飲まれた方達が

いた。帰られた後のベンチに談笑の声が残っているようだった。

遅い食事の後陶齋の湯呑で番茶を飲みながら永井荷風の短

編集から懸案の『雨瀟瀟」を読んだ。

昨年の今頃は太宰治の文庫本を繰り返し読んでいた。

今夏~秋は永井荷風にしようと思うが、難しい言葉が多い。

それを励みに繰り返し読んでみたい。

夕刻の四ツ屋浜は自生のオニユリ。花が咲いている所だけ明

るく感じJられた。肥料もくべないのによく育つものだ。

本日やや涼し目に暮れたが明日から日射しと暑さが戻るらしい。

懐かしい潟町の池と駅。

本日の在宅訪問の帰り道、JR「潟町駅」の南に接する「御手洗

池(みたらいいけ)にハスが咲いていたので寄ってみた。

以下の写真でほぼ三分の二、とても小さな池だ。

池は自分の家に近く、子供時代から「潟町の池」と呼んでよく釣

りに行き、何度か泳いだこともある。

駅舎はすっかり変わり、水だけの池には蓮が生え周囲は樹木と

ともに家が多くなった。

真ん中は深いと聞いていたが、蓮が生えるほどだからそもそも

浅かったのか。

本日午後の御手洗池。向こうは駅舎。

その昔ホームで列車を待つ間、ぼんやりと池を見ていたような気が

する。

さらにショウジョウトンボも。

このようなトンボがいたとは知らなかった。

帰ろうとするとスマートな電車が来た。

子供時代は蒸気機関車。停車中にその動輪を間近に見て大きさに驚

いていた。

車に看護師さんを待たせたまま、急いで撮った懐かしい御手洗池。

思わぬトンボにも出合い、いずれもう少しゆっくり来てみたい。

夏の新潟県立大潟水と森公園を歩いた。

一週間ほど前、新潟県立大潟水と森公園公園の方から半夏生(はん

げしょう)が自生していると聞いて本日午後出かけてみた。

場所を詳細に聞いてなかったため、見ることが出来なかったが、2時

間ほど園内を歩いた。

↑ここでいつものコシアキトンボ、コフキトンボのほか以下のウチワ

トンボを目にした。

ウチワトンボ。

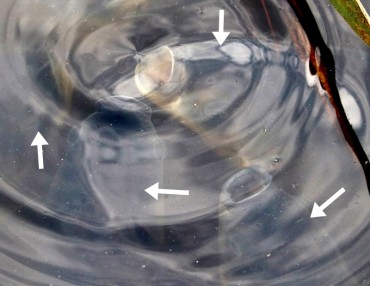

ところでトンボの場所の足許の水面に波紋が広がり、4,5匹の大きな

魚が集まって口をパクパクさせていた。

体長25~30センチはあろう魚が集っている(写真は矢印の四匹)。

一種の酸欠状態をを緩和するため、水面近くへ寄ってこのような動

作を行うらしい。。

共同して口を大きく使い水流を起こし波紋を作り水面と大気の接触面

積を増やして水の酸素濃度を上げているとも言われる。

魚が共同作業を行うとは少々驚く。

魚の種類は詳しく分からなかったがヒゲが無いので鯉ではない。

ブラックバスかもしれない。

さて昨年夏、潟の里ゾーンで驚くほど大きな黒い蝶を見た。後にモン

キアゲハではないかと公園の人から聞いた。

半夏生が駄目ならその蝶と出会えるかと、一旦車に戻って西口へ向

かい、潟の里ゾーンを歩いた。

起伏に富んでいるので良い運動になる。

非常にきれいに夏草が刈られている場所があった。

以下道すがら目にとまった植物を交えて。

潟の里ゾーン→自然観察ゾーン→エントランスゾーンへ出て西口駐

車場へ戻る。

駐車場から振り返ったアジサイ広場のグリーン。

5時半を過ぎ静かになっていた。

以上写真を撮りながら園内の3分の2ほどを2時間掛けて歩いた。

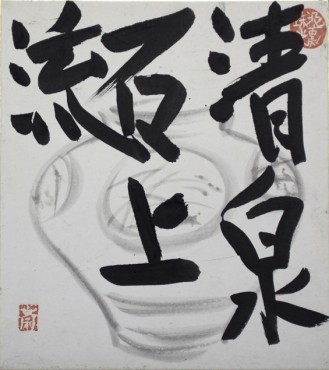

もう一枚の陶齋の色紙『清泉石上流」は茶会でどう使う?

一昨日、陶齋の色紙「行人歸去雨瀟瀟」のことを書かせて頂い

た。

樹下美術館にはもおう一枚「清泉石上流」があります。

開館に際して友人に持参して頂いたもので、清泉の語感や流れ

のイメージから季節は夏であろうと漠然と考えていました。

「清泉石上流」、〝せいせんせきじょうをながれる〟と読むの

であろう。

この五言は中国の唐時代の詩人王維作「 山居秋瞑」の一節

でした。

出典の五言八句の詩は、春に山居へとやって来たが、雨上が

りの秋の月や、清らかな流れなどを見ていると、まだここに留

まりたくなった、という心境が述べられています。

一見夏の清涼を謳っているのかと思っていましたが、原典は

秋。

この一節の茶室向けの掛け軸があるようですが、どの季節に

掛けたらよいでしょう。

夏なら、

客「山水の流れの清々しさが伝わる良いお軸ですね」

亭主「有り難うございます、陶齋の若い時代かもしれません」

で簡単に済むかも知れませんが、客のだれかが秋の詩だと

知っていたら、どう展開するでしょうか。

一方、秋の詩だと承知して秋の茶会に掛けたとしてみると、

客「今は秋ですが、お軸は夏の清々しさが残っている風情を表

しているのでしょうか」

亭主「いえ、秋の山居の月や流れの風情の良さを詠じた漢詩

の一節なのです」

客「なるほど、それでは周囲は紅葉が見られるかもしれません

ね」

これでは話がぎくしゃくしますし、そもそも中国では日本のよう

に秋→紅葉のイメージが一般的かどうかも判然としません。

夏に出す場合は、

亭主「出典は秋の漢詩ですが、この一節はとても涼しさを感じ

させますので掛けさせていただきました」

と説明すれば良いかとも思われます。

旧歴では現在の8月は秋なので清涼も自然なのですね。

私は詳しくないのですが、作者の王維は6世紀末~7世紀の唐時

代の人で特に山水の風情を謳うのに優れていたそうです。

雨降りの午後 陶齋の雨瀟瀟。

昼を境に曇天が雨になり、時には非常に激しく降った。

叩きつけるような降りの時に二軒の在宅訪問と一件の急用があ

り、車から軒へと何度か走った。

こんな日だったが美術館は12人のお客様にお見えていただいた

という。

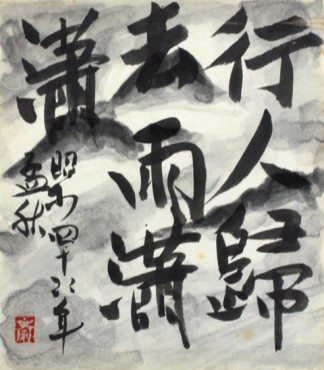

話変わって当館に齋藤三郎が揮毫した色紙が2枚あり、その1枚は

雨の情景で「行人帰去雨瀟瀟」と書かれている。

〝こうじんききょして、あめしょうしょうたり〟と読むのか。

行人は「ぎょうにん」と読めば宗教上の行者で「こうじん」と読む

と旅人、通行人になる。

この場合、後者ではないかと解釈した。

(「ぎょうにん」なら近郷の住職木村秋雨という話もあろう)。

教養と趣味の人だった齋藤三郎(陶齋)は、器に漢語(千字文

など)を良く書いている。

上掲の6文字も中国の古い詩文から取られているのでは、と

考え「雨瀟瀟」や「行人帰去」などを色々調べたが、色紙の一

節は見当たらなかった。

私の範囲で文は一文は陶齋の自作と考えられた。

瀟瀟と降る雨は激しい雨あるいは淋しい雨とある。

行人が旅人、もしかしたら客人だったとも思われる。

訪ね来た人が去った後雨が静かに降り始めた、、、。

その人と前夜遅くまで親しく酒を酌み交わしていたのか。

旅人と雨の詩的な状況に帰去という関係が入りいっそう寂寥迫

る印象を受ける。

絵といい文字といい、とても良い色紙だ。

ちなみに末尾の日時の記載は「昭和四十ここ年 孟秋」とある。

〝こ こ〟のような文字は二が二つ、つまり四と読むらしく、昭

和44年ということになる。

次に孟秋の孟は時節の始まりのことなので初秋、旧歴なら7月

上旬で現在の八月の初めの頃になろう。

さびしさは涼しさでもある。

暑い盛りの雨の一枚はエアコンとは次元を異にする涼味になっ

ている。

今エアコンの下の自分は人に聞いたりネットを調べて書いている

が、雨ひとつ取っても陶齋たちの世代が身につけていた教養の

高さには畏れ入るばかりだ。

ところで雨瀟瀟を調べるとすぐに永井荷風の短編「雨瀟瀟」に当

たった。

興味を覚えたので岩波文庫「雨瀟瀟・雪解 他七篇をネットで求

めた。

ムクゲやヒメヒオウギズイセンが咲きシジュウカラが水浴びをする。

カフェの一番南側の2席から正面に水盤が見える。

周囲にヒメヒオウギズイセンのオレンジ色の花が咲き、

すぐ後ろにはムクゲが咲き始めた。

拡大して見るといずれもくちばしに黄色味が残り今年生まれた若鳥

のようだ。

親たちはどこか涼しい所でのんびり過ごしているのだろうか。

明日から数日は雨降りがある予報、水涸れの庭は一息つけそうだ。

芝生に生えた雑草は自分が種を撒いていたものとは。

6月になり雨が多くなると芝生に新たな雑草が混じるようになり、除草

を試みていた。

草は芝よりも幅が広く、柔らかで色が浅いので一目で分かる。

根元をつまんで引き抜くと簡単に取れた。

混じっている草の丈は芝と同じくらいだった。

これが半径一㍍ほどの範囲で何カ所も群がるように生えている。

だがせっかく取っても一週間ほどすると再びあちこちで生えてくる。

この新顔の雑草は一体なんだろう、まことに不思議だった。

それが先日はたと気づいた。

実は小鳥の餌として私が蒔いた種が発芽していたのだ。

大雨や風の翌日など雀たちは餌に不自由しているのでは、と考え

ホームセンターで「小鳥の餌」を買い、週一くらいで撒いた。

それが発芽していた。

取った後からまくのだから、雨の度に生えてくるのは無理もなかっ

た。

まき餌にはアワ、ヒマワリ、カナリアシード,などが混じっている。

発芽したのはヒエの可能性がある。

主に雀が食べていたが、あれだけ熱心に食べていても残していた

のだろうか。

いずれにしても餌遣りは不自然なので止めることにした。

自分の行っている、あるいは行っていない事の影響を知るのは

結構難しい。

長峰池のトンボとアゲハチョウ 夏の痛風。

じりじりと暑い陽が照り続けた日、草が焼け畑でキリギリスの鳴き

声がするのを聞くともう晩夏かと錯覚しそうだった。

休診の午後近くの吉川区は長峰池へトンボを撮りに行った。

↑駐車場でさっそく出会ったチョウトンボ。背景の緑は水田の色。

↑アゲハチョウが池のふちの湿った所で吸水する風だった。

フレッシュな感じの蝶は飛んでは戻るを繰り返した。

炎天下の水辺を忙しそうに行き交うトンボたち。

頭が丸い彼らが枯れ草に止まって休む様子は、小さなお坊さんが

瞑想しているようだった。

暑さの中成人で60パーセントもの水分を有する湿って重い私たち

からすれば、トンボやチョウの軽くて乾いた感じは驚異的。

さてこの所の急な暑さで痛風を発症される方がいる。

戸外のきつい運動や労働、大量の発汗、関節へ強い負荷、アルコー

ル摂取、血糖値上昇、血液濃縮などが関係して尿酸値がそう高くな

くても突然発症する。

この時期ビール(アルコール一般)とそのお供の料理(枝豆、もつ

類、干物ほか)はプリン体増加に繋がり、一般の熱中症とともに男性

には痛風にも用心が必要なようだ。

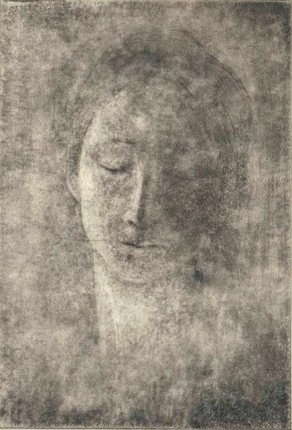

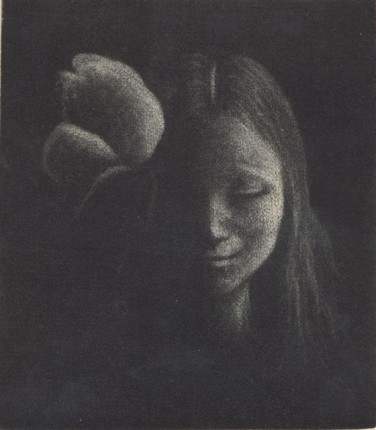

倉石隆の「落日」 氏の悲喜。

過日の樹下美術館10周年の会に出席下さった倉石隆氏のご親族が

以下の「落日」を携えてこられ、ご寄贈頂きました。

「落日」(F6サイズ:縦横およそ41×32センチ)

瞑目する女性を光背の如く落日が包んでいる。

1977年少し以前に描かれた作品と言われています。

多様な人物を描いた倉石氏の作品のなかで特に静かな作品です。

静けさは深い悲しみそのものであり、落日の陰影が一層それを純化

しているようです。

似た雰囲気の作品にバルザック作「従兄弟ベット」の挿絵に用いら

れた版画があります。

↑当館で収蔵している「従兄弟ベット」の登場人物の一人ユロ

夫人の挿絵原画(1970年6月29日初版の河出書房挿絵用)。

目を伏せて愁い悲しむ女性が描かれている。

倉石氏の人物画はあたかも〝笑顔の人物はほかの人に譲る〟と主

張している如く微笑む作品はわずかです。

真に迫りたいと述べる作者はどうしても甘美な美人は描けない、と語

っています。

なるほど私が知る範囲で微笑むのは少女たちの版画などかなり限ら

れてるように思われます。

『大きな髪飾りの少女」 1983年。

この少女の笑みは一種迫真ではないでしょうか。

人は一日中(あるいは一生)笑って過ごせるわけではなく、倉石氏のよう

にあえてそれを控えるという画家がいても良いのではないかと、考えるの

です。

あるいはそのことが倉石作品の貴重さ、見所ではないかとj、「落日」を見

てあらためて思いました。

夏の庭 長野市のお客様 リップサービスでもちょっぴり嬉しい。

朝方のいっときザーッと降ったが次第に晴れて暑かった一日。

本日は長野市から裏千家茶道の9名様を交え、一日40人のお

客様が見えて樹下美術館としては大忙しの日だった。

長野の方々には、展示物の中に4月にお家元に薄茶を差し上げ

た際に用いた水指と菓子器があり、また展示中の色絵と鉄絵の

テーマとも好評の印象を受けた。

倉石隆の「人生」や「男の像」の面白さも共感して頂けて嬉しかっ

た。

バブルが終焉し不況のまっただ中に開館した小さな樹下美術館

は、その後の美術館や博物館が不調の中、10年を迎えたのは一

種の奇跡、とは過日10周年記念の会に於ける齋藤尚明氏の挨拶

だった。

奇跡はピンとこないが、毎年の年度初めに二人の常設展示作家の

テーマを考え、カフェの食器を更新し、わずかのショップ品をしつら

え、庭造りに勤しんできた10年は全く自己流以外何ものでも無かっ

た。

少しずつお客様を増やしているやに見える当館は展示と相俟って、

四季の庭を眺め、爽やかなヨーロッパ食器でお茶を楽しみ、しばし

和むに手頃な場所として認知されつつあるならば、本当に有り難い

ことだと思う。

その庭も真夏の眺めになってきた。

芝生が終わる南の端に昔ながらのヒメヒオウギズイセンが咲き始めた。

樹木が大きくなりカサブランカに日陰の時間が多くなった。

秋に移植が必要かも知れない(ユリの移植は経験ないのですが、、、)

長野市のご一行様。

柏崎市の木村茶道美術館のあと当館をお訪ね頂いた。

信じがたいが、長野より新潟のほうが文化が高いと真剣に話した方

がいらっしゃったという。

隣の芝生に類することではないかと思うが、お世辞であっても正直ち

ょっぴり嬉しく張り合いを覚える。

館内ノートの楽しいイラスト 学芸員に欲しい青年 アルネ・ヤコブセン アルベルト・ジャコメッティ。

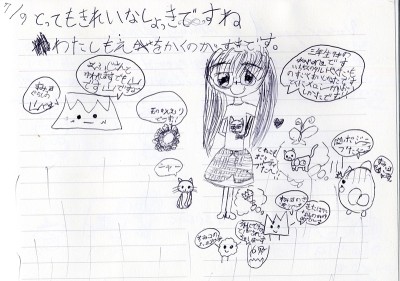

以前にもご紹介しましたが館内のノート、特に丸テーブルのには若い

人たちのイラストが描かれていて楽しい。

本日2点紹介させて頂きました。

9才女子のイラスト。

山、猫、雑草、ホコリ、花の冠など独自のキャラクターが描かれ面白い

です。〝ポジティブ〟が共通のキーワードのようですね。

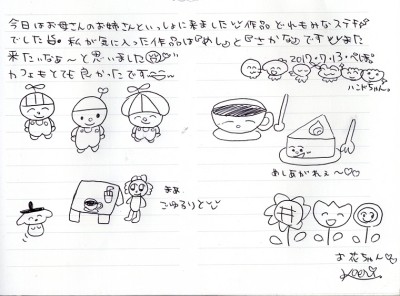

↑こちらはもう少しお姉さんでしょうか、倉石作品の「めし」と「さかな」が

気に入った、また来たいと書かれていました。

どれもほのぼのとしていますが、可愛いハンドちゃんは良いアイディアで

すね。

そして本日お父さんとご一緒の若い男性は展示をご覧の後、カフェに

入るや「この椅子はアルネ・ヤコブセンですね」と仰った。

こんな事を話す人は数年にお一人くらいで、嬉しかった。

米国のメトロポリタン美術館をゆっくり観に行ったという美術ファン。

今夏是非行きたいと考えていた国立新美術館の「ジャコメッティ展」も既

に観ていて、お聞きした話から早く観たいと焦った。

当館は金欠美術館ですが、世が世ならこんな青年を学芸員として迎え

てみたい、と思いました。

※アルベルト・ジャコメッティは倉石隆が影響を受けた芸術家の一人。

氏は1978年の座談会「幻想とは」で〝ジャコメッティの消えそうな形の

中に大きな宇宙を感じる〟云々と語っています。

↑カフェに並んだデンマークのフリッツハンセン社製オリジナルウッドチェ

ア「セブンチェア(ウォールナット)」は1955年アネル・ヤコブセンのデザ

イン。

歴史的な名作椅子は今でも売れ続け、すでに世界で500万脚を売ってい

るという。

一見きゃしゃに見えるが当館カフェで10年経ってもびくともしない。

木の座面ながら2時間、3時間座るお客様がいらしても、一人として固いと

か痛いとおっしゃる人が無く魔法の椅子。

雲ふたつ 幸あれJ・M君。

雲が盛んに形を変え、昼近くの往診で31度はあった。

そんな日の昼、東方に見える米山で奇妙な雲をみた。

上越市大潟区は朝日池の向こうに米山、その右上方にほぼ垂直に

伸びている不自然な感じの細い雲が目を引いた。

拡大して写真。気象はそう不安定でもなく竜巻ではなさそうだ。

上下二つの大きな雲の間にかかった飛行機雲かもしれないと考えた。

午後の美術館上空に現れた高積雲(ひつじ雲)は秋の空を思わせる。

このような雲はすぐに層雲などとなって消えてしまうらしい。

なるほど20分後には、鮮やかに見えていた羊たちはすっかり消えて

いた。

さて22年前17才のニュージーランドの高校生が柿崎のA氏宅へ交換

学生としてステイし、1年間吉川高校へ通った。

剣道も学びよく頑張り、私どもの所へも数ヶ月ステイした。

頸北や日本の家庭が気に入り、その後日本を中心に祖国と往き来し

ながら環境や防災の分野で研究、活躍した。

このたび久し振りに訪ねて来て、祖国で本格的な仕事をするため挨拶

と言って寄ってくれ、お寿司屋さんで食事した。

自然の申し子のような真面目さの中にユーモアを解する好青年。

J・M君の前途に大いなる成功と幸を祈らずにはいられなかった。

風が吹き抜けるベンチで昼食。

連日暑さは続くが馴れることはない。

仕事場や出先、さらに車もエアコンがあるので、それらをつなぐ

短時間の屋外で参っている。

ある意味屋外以外涼しい場所で過ごしているため、そこを離れ

た途端余計に暑さを感じるのだろう。

炎天下の仕事や熱室の作業をする人も大勢いる。

自分のような者が暑い暑いと言うのは気が引けることにちがいな

い。

そんな日の昼食をあえて美術館の屋外ベンチで食べた。

今年からメニューになったピザトーストを食べた。

およそ二杯のポットコーヒーセットで900円です。

目の前の田んぼを風が渡っていく。

緑の稲が波のように白くひるがえる田は見飽きることがない。

風向きは海風(北風)でパラソルに入っていればそれなりに涼しかった。

本日ご来館の皆様有り難うございました。

ごめんね山百合。

1997年春になる頃NHKの趣味の講座でボタニカルアートを観

てこれは自分に合っていると思い、以来書物なども買って描き始

めた。

庭のクリスマスローズやチューリップを描くうち細密の虜になってし

まい、それなりの研究と苦労を経て2002年画材屋さんに勧められ、

そこの画廊で50余点の個展することになった。

売ってみましょう、というあるじの言葉に乗ってB5~A3の絵の半

数の作品に5000~15000円の値札を付けたところ、初日に全て売

れた。

絵はがきにしたものが1000枚以上売れ、自分の腕より花の威

力を知らされた。

主に自庭の花を描いたのでしおれたら新たに切り、早く駄目になる

花を最初に描きその後に葉(これが難しい)を描いた。

写真も参考にしたが、影で見えない部分が多いので切った花をコッ

プに入れ、くるくる回して観察しながら描くのを基本にした。

コナラの枯葉やホオズキの実も描き、これらは保存が利いたので

ゆっくり描けた。

さてそんな拙作品の中に山百合がある。当時の何年か前に頂いた

百合根を植えたものが育っていた。

山百合は大きい。

顔の高さくらいまで伸び、立派に咲いた花を描いた。

大きいのと1本しかないため庭で詳細なスケッチを重ねてA3のボード

に描いた。

だがいくら詳しく描いても前に出てくる花の迫力が描けない。

いくら筆を振るっても奥に引っ込んだままだった。

透明水彩はいじりすぎるとすぐに汚れてくる。

花に申し分けなかったが個展の出品もしなかった。

(その後2回の展示会でも飾らなかった)

描いた花が冴えない理由は分かっていた。

ボタニカルアートは背景を描かず地色を白のまま残す基本を踏襲

している。

そのため白い花は背景に溶け込み、あざやかに浮かんでこない。

克服のため輪郭線の強調を試みると、濃い線が表現したい自然な

姿の邪魔になる。

(普段の輪郭線は03ミリのシャーペンを細く削り、この絵の葉のよう

にほとんど分からない程度で描いていたのですが、、、)

影の強調も一つの手段だったが、過ぎると汚れとなって花のフレシュ

さが損なうことにもなりかねない。

赤い斑点やおしべの花粉、奥の白いトゲトゲなどを詳しく描いたが、

魅力としての花を描けなかった。

その後、テッポウユリとカノコユリの植栽に夢中になり、山百合は意

識から遠ざかってしまった。

すると本日昼、ふと見た西の庭でひっそり咲いていた山百合に気が

ついた。

私の顔の高さもあったのに、せいぜい膝くらいに縮んでいる。

黙ってうつむき、子馬のようにしていた。

しかし小ぶりな花は木漏れ日の中で輝くような美しさを放っていた。

昔の花がそのまま咲き続けたのか、種が落ちて再生したのか。

絵を出品しなかったことと、忘れていたことを心のうちで詫びた。

「いいんです、いいんです」と言っているようで、余計けなげだった。

※いつか展示の機会が訪れたら、花をいじらずに葉の陰影を強め、

花の周囲の葉のボリュームを足すなどして、全体にパワーを付けて

出してみたい。

悪いワルナスビ。

現在あちらこちらの路傍や空き地に以下のナスに似た花が咲いて

いることだろう。

いつか書かなければならないワルナスビで、悪い植物である。

●色々悪要素があるなかで最大のものがトゲ。

固くて非常に鋭いトゲが茎ばかりか歯の裏にも並んでいるため不用意

に触るのは危険だ。

生え始めの頃あたかもホオズキの苗に似てあどけなく現れるがすでに

トゲを有している。

●繁殖が旺盛で除草剤も効きにくいうえ、種で増える以外に地下茎

を伸ばしてそこから次々芽を出して増える。

引き抜いても地下茎が残れば再生するので、切ったり刈るだけで駄

目。

駆除はスコップを用いて芋づる式に抜き挙げるか、根を残さないよう

引き抜くくことを繰り返すしか無い。

●おまけに秋になってつくプチトマト大の黄色い実は有毒だという。

●これが繁殖した土壌ではジャガイモやナスなどナス科の作物が育

ちにくいといわれる。

●ナス科野菜を攻撃するある種のテントウムシをひきうけて成長させ

る。

以上のように良いことが一つも無いワルナスビの排他的な要素は何

が原因で備わったのだろう。。

もしかしたら、その昔原産地の一つと言われる北米などにあって、そ

の実があまりに美味しすぎて絶滅しそうになり、再生への足がかりと

して旺盛な繁殖力と攻撃的な防衛要素を獲得する方向を目指したと

いうストーリーでもあったのだろうか。

こんなに悪いのには理由がありそうだ。

上記の写真は近くの空き地のワルナスビ。

樹下美術館の庭にも紛れているので毎年取り去っている。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月