医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

保育園の健診 雁行。

昨日一日中、強い風雨をもたらした台風21号が去った。

強風で家屋が傷み、来院された屋根屋さんは忙しかった

と仰った。

当院では道路に面したガラス戸に物が当たって壊れ、修

理をしてもらった。

台風一過、よく晴れた午後、保育園の検診があった。

以前と違って肥ったお子さんはまずいない。

アトピーや喘息も少なく、あっても軽症だった。

環境と意識が向上しているならとても良いことだ。

きれいに魚をこしらえてある。

ペットボトルを使ったバスケットに松ぼっくりが入っていた。

園児達の工作はリサイクルのアイディアがいっぱい。

自分たちの小学校時代は紙パックもプラスチックも何も無く、

時折きれいなテープや紙など、業者が持ち込んだような材

料が出て来ることがあった。

雁行。今年は早めに見られている。

雁や白鳥など大型の水鳥たちの鳴き声は心動かされる。

それは幸せそうであり、時にはもの悲しく、秋冬の詩情へ

と誘われる。

今年も色々な鳥たちにお目に掛かりたい。

JCVの取材を受けていた 17年前の新潟日報社。

去る10月10日、在宅医療についてJCV(上越ケー

ブルビジョン)の取材を受けた。

来る22日の上越市長選挙に向けた番組で、医療福

祉の課題を取材したいという事だった。

何故私なのかよく分からなかったが、かって1999年

秋、新潟日報の一面で月~金曜日まで「きしむ老い

のささえ」として医療介護の特集シリーズが組まれた。

ある週、自分が取材された。

月曜から五日間、午前の外来と午後の在宅回りに記

者とカメラマンが付いた。

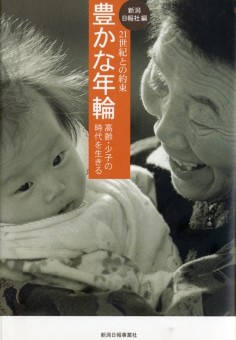

翌年3月、介護保険施行直前に「きしむ老いのささえ」

を中心に、欧州の取材を交えた書物「豊かな年輪 高

齢・少子化の時代に生きる」が新潟日報社から出版さ

れた。

326ページの本には関係者、取材者双方の熱意が

あふれ、いま手に取っても今日的な課題が全て先取り

さた力のこもった一冊になっている。

このたび17年ぶりの取材を受けてると、根底は当時

と変わらないが、一層進んだ高齢化と家庭の介護力

の低下、それに伴った施設介護の急増など、やはり

時代による如何ともしがたい多様化と変貌をあらため

て実感させられた。

このたびの放映は15日だった。

「アリとキリギリスではないが」などと言って、老後につ

いて若いうちから考えておくことは良い、と話している。

拙宅にケーブルビジョンの設備がないので美術館のスタッ

フが自宅で放送を撮っていてくれた。

この年でTVに写されるなど、本当に恥ずかしいことだが、

年と共に何を言うかは迷いが無くなってきた。

101才と間もなく100才になる方のお宅の訪問も取材

された。

ふだん看護師さんには6キロの往診カバンを持っても

らい、患者さんの抱き上げや体位変換、導尿、浣腸、

褥瘡や傷の処置などで色々助けてもらっている。

選挙に関連した番組であり、数分の場面だったが良くま

とめられていたと聞いた。

以下は2000年3月に発行された「豊かな年輪」からです。

「豊かな年輪」新潟日報社発行。

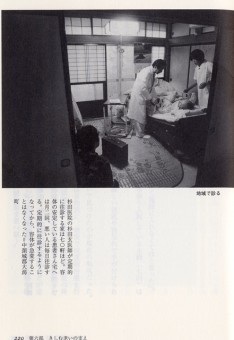

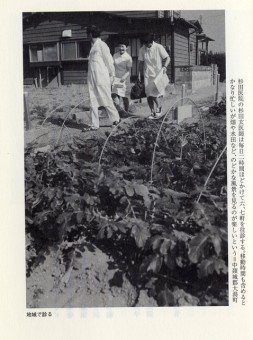

プロのカメラマンの撮影で、非常に高度な写真になっ

ている。

書物から小生の一部を載せました。

以上17年前当時の回診の一コマ。

介護保険施行前夜の時期であり、寝たきりあるいは

それに近い人を対象に70件ほどの訪問先があり、

看護師さん二人について貰っていた。

当時私は58才、紙面を見た先輩の先生から「おまん、

もう58かね、早いもんだねえ」と言われた。

その先生はすでに亡く、私は当時の先生の年令にな

っている。

高齢者の問題は正に自分のものになった。

書物表題の「豊かな」は今日も重要な課題であろう。

長峰池のトンボとアゲハチョウ 夏の痛風。

じりじりと暑い陽が照り続けた日、草が焼け畑でキリギリスの鳴き

声がするのを聞くともう晩夏かと錯覚しそうだった。

休診の午後近くの吉川区は長峰池へトンボを撮りに行った。

↑駐車場でさっそく出会ったチョウトンボ。背景の緑は水田の色。

↑アゲハチョウが池のふちの湿った所で吸水する風だった。

フレッシュな感じの蝶は飛んでは戻るを繰り返した。

炎天下の水辺を忙しそうに行き交うトンボたち。

頭が丸い彼らが枯れ草に止まって休む様子は、小さなお坊さんが

瞑想しているようだった。

暑さの中成人で60パーセントもの水分を有する湿って重い私たち

からすれば、トンボやチョウの軽くて乾いた感じは驚異的。

さてこの所の急な暑さで痛風を発症される方がいる。

戸外のきつい運動や労働、大量の発汗、関節へ強い負荷、アルコー

ル摂取、血糖値上昇、血液濃縮などが関係して尿酸値がそう高くな

くても突然発症する。

この時期ビール(アルコール一般)とそのお供の料理(枝豆、もつ

類、干物ほか)はプリン体増加に繋がり、一般の熱中症とともに男性

には痛風にも用心が必要なようだ。

梅雨を待ちきれないアジサイ 低温で不順な感じがする気候。

回りに寒いと言う人が多く、気候に寒さを感じるのは年のせい

ばかりではなさそうだ。

菜園をされている皆さんも育ちが悪いと、口々におっしゃている。

午後遅くぱらついてきた雨は肌寒さと相俟って梅雨かもと聞くと

とそうかもしれないと思ってしまう。

風邪でも引きそうな(事実風邪の方が多い)空の下で、一人順調

なのがアジサイだ。

樹下美術館のアジサイはカシワバアジサイ以外すべてヤマアジ

サイと額アジサイを植えている。

丸いタマアジサイよりも開花が早く、梅雨を待ちきれず我が世

の初夏を謳歌し始めた。

本日の紅は薄紅というのか、ほんのり赤味を帯びていた。

これから真っ赤に、文字通り真っ赤になっていく。

成長が遅かったこのアジサイは場所に慣れたのか花を増やし

始めた。

春からお年寄り達の様子が優れない。

例年以上に発熱や咳や重篤な便秘に見舞われるが、何とか服

薬や注射で入院を回避できると、本当にほっとする。

年令を問わず密かにインフルエンザも続いている。

芝生のスズメノカタビラ 床屋さんはちょっとした街の精神衛生士?

暖かい日が出てくるようになり、家庭菜園を楽しむ方達は畑

の雑草取りから鍬打ちへと仕事が始まっていた。

本日は山では雪も予報されるなど寒い日となった。

ところでまだ暖かかった昨日昼、芝生の雑草が目立つところ

を草むしりした。

殆どがスズメノカタビラで今後ドンドン増え、巨大化する。

日陰ぎみの部分に余計に生えるスズメノカタビラ。回りの

芝は枯れているのに、自分は青々としているのですぐに区

別できる。

よく見ると既に種が付いている。まだ春が始まったばかりな

のに種とは!

いまのうちに取らないと、種を飛ばして再び沢山生えてくる。

30分ほどで取った雑草、この三倍は取りました。

枯芝の中に指を入れて摘まむが、しっかり根を張っている

ものは摘まみにくく、指先や爪が痛くなる。

話変わって、

私たちの髪には雑草など生えないが、頃合いを見て散髪に

行く。不思議なことにむさ苦しく感じた顔と気分が髪をいじる

だけでしゃんとしてくる。

店主は差し障りない世間話をしてくれるし、私にも話をする

よう話題を振る。

私の場合は小一時間、そこには一種精神科か心理カウン

セラーの所に行くのと似たような作用があるように感じる。

利用する理容、美容室室はまず行きつけの馴染みの店であ

ろう。

そのことも安心な場所として鎮静作用を及ぼす事だろう。

精神科というほど堅苦しくないが、遠からず近からず、ほど良

い距離でおしゃべりし、髪をいじり、ひげを当たり、マッサージ

までされる。

リフレッシュ出来るわけである。

街の店はなにげなく見えるが、私たちの心の平衡のため、身

近な所で貢献ているのではないだろうか。

先日の散髪の折、泣きながら小さなお子さんが入って来た。

それが間もなく静かになった。

鏡の前に座ると緊張して余計に泣くので、待合の椅子に座っ

たまま散髪が始まっている、という。

この人達は色々な面でプロフェッションだ。

とてもお世話になった院長が異動する。

冬から春へ、晴れたり降ったり弥生の空は忙しい。

冬の始末をしながらせっせと春へと仕上げていか

なければならない。

今夕、日頃の地域医療で大変お世話になった病院

長の送別会が柿崎区は水澤屋さんであった。

患者さん、ご家族、私たちそれぞれの立場に立った

た暖かな医療を10年にわたって遂行された。

偉ぶることもせず問題のみ熱心に対応される姿勢は

清々しく頼もしかった。

先生、本当にお世話になりました、どうかお元気で、

新任地でも存分にご活躍下さい。

今時はあちらこちらで送別会だ。

3月の人の動きは外部の人間には如何ともし難く、

在任中の四方山話に花を咲かせながら、願わくば

いつの日か再び当地へ戻られる日を願うばかりで

あった。

春は健診から グループホームのひな祭り。

昨日医師会健康管理センターでドック健診を受

けた。

以前から部分的に自院や他院でチェックをして

いたが、平成23年から医師会の上越健康管理セ

ンターで毎年受診するようになった。

差し当たりの体型と関係指数はその場で分かる。

今年の拙身長は160,0センチちょうど。

意外なことに体重53,4は1,5キロの増加だった

が、腹囲は前年と全く同じ78,2センチ、体脂肪率

17,4%は1,2%の減少だった。

一般的な体重増加は脂肪由来だが、腹囲が同じで、

体脂肪が減少していたのは、非脂肪組織(筋肉と骨)

が増えたことが考えられた。自己流であるが家で生

活行動を利用した筋トレとストレッチを続けている効

果が現れたのかもしれない。

体型を気にするのは糖と脂質の代謝を正しく保ちたい

こと、筋力を維持し少しでも長く歩き、出来ればゴル

フを続けたい事、そして同じズボンをはきたい為であ

り、結果としてほどほどの健康寿命に繋がればと欲

張っている次第。

さて本日3月3日はひな祭り。

日頃回診しているグループホームでおひな様の会

が終わった所だった。

甘酒を飲みお菓子を頂き唄を歌って楽しんだという。

認知症でかって大変だった人が知らない方の隣に座

り、二人で一つのひざ掛けで暖まっている。

問題があった方達が魔法に掛かったように穏やかに

なるのは、本当に不思議だ。

お年寄りには如何に安心が大切か知らされる。

明日からの週末はお天気に恵まれるらしい。

関根日出男先生のご逝去 ひどい寒波。

チェコの音楽と文学の研究家・関根日出男氏が 逝去さ

れ、訃報はチェコ共和国大使館のFBに 載っていた。

(HPは「関根日出男先生 逝去の報に接して」として大使

の追悼メッセージを掲載)

お通夜が昨日22日日曜に行われ、参会した。 氏は義兄と

は申せ、私など遠く足許にも及ばず、 兄弟の列に加わるの

も恥ずかしくなる格違いの人。

厳しくもユーモアを解され、お話は有益で楽しく、 多くの人

に敬愛される人生を歩まれた。

港区で耳鼻科開業の傍ら永年チェコ名著の翻訳 及び音楽

家の探求と紹介を通して日ーチェコの文化交流と親善に尽

くされた。 1959年、チェコ・フィルの演奏会を聞くや即不治

の病「チェコ病」に罹患してしまったと自ら記されて いる。

診療後の同所に於けるチェコ語研究のグループ ワークは四

半世紀に亘り継続され、チェコ訪問は 20回に及んだという。

お通夜会場は環八は砧のあたり、隈研吾氏の早 期に当たる

設計の実にモダンな(一種驚きの)企 業ビルを改装した建物

だった。

↑4階建てのエレベータホールを仰ぎ見る。 宿泊、控え室な

どの施設も充実していた。

↑会場入り口に置かれた先生の紹介記事。 私のお気に入り

の病気は「チェコ病」、という先生を チェコ語と英文で紹介す

るもので、医学雑誌では ないかと思って見た。 額帯鏡を付け

られた在りし日のお姿がりりしい。

参列者は親族と日チェコ友好関係者、音楽と言語の ご友人た

ちで、仰々しい医師会や薬剤業界の贈花も 無く、実質を重んじ

られた先生らしいしめやか、かつ 和やかな通夜だった。

会食に本場所優勝の稀勢の里にクリスタルガラス の友好杯を

授与された後、マーシュ・ドゥプ チェコ 共和国大使が参会され

た。

大使は姉の所へ来られ、通訳を介して丁寧な慰め と感謝

の言葉を掛けてくださった。

また樹下美術館で3回の演奏会をされたチェリスト の竹花加

奈子さんとお母様にもお会いした。 家族で長く関根先生のお世

話になった、と仰られた。

図書館で20冊の本を予約したばかり、お元気で未だ 探求の途

にあった88才の急逝は真に残念だ。 拝見したご逝顔(私の造

語)は囲んだ親族よりもにこ やかで安寧、かつ不思議なほど生

気を放っていた。

微笑して私たちの話を聞いているようでもあり、「まだ まだ君も

頑張れ」と励まされているとも感じた。

翌日月曜日は診療がある。東京駅近くのビジネスホテ ルに泊

まり、本日暗いうちに起きて朝一番の北陸新幹 線で帰宅した。

午前8時半ころの上越妙高駅。非常に寒く、駐車場 で一泊した車

に雪と氷が貼り付いていた。グラウンド は消雪パイプによって雪は

無い。

午前の仕事を終え、眠気に襲われたが、朝日池をね ぐらにハクガ

ンが飛来している、それも200羽を数え ると大潟水と森公園のス

タッフから聞いて、昼休みに 田んぼへ出かけた。 (3年続けてハ

クガンの姿を見られないく寂しい年が続いていた)

田んぼの様子は後にして、本日積雪は少なかったも ののまことに

寒かった。

年末年始と数値 柿崎海岸を歩く。

「おめでとうございます」と言って、毎年この時期、

多くの皆様はお顔や肩が丸みを帯びてお辞儀をさ

れる。

一種コロコロとして、恥ずかしげに肩をすぼませ

て仰る様子は例年のことで、一種可愛いく映る。

忘新年会、お正月、来客、休暇に旅行に運動不

足が加わり、この時期肥るのは無理もないこと。

1,5キロくらいの増加から見た目でも分かるように

なる。

数値としては、およそ決まった時刻の血糖値ならば

20~40㎎/dl、HbA1-cで0,2~0,4%程度上が

る人が多い。

それを春まで、少しずつ減らし3,4月には元に戻る

よう影響をお話ししたり、励ましたりさせて頂く。

運動不足もあるが直接的には飲食の影響が大きく、

当然塩分も過剰、寒さと相俟って血圧上昇を来す。

このことも早晩重大リスクを増やすため、意識して

減塩し、マイルドな数字に戻すことが必要になる。

そんな日頃、以下のようなことを繰り返しお話しさせ

て頂いている。

●血管や臓器は過剰な飲食に対して一見静かで無

症状に見えるが、本当は「黙って耐えている」あるい

は「泣いて我慢している」ことが考えられる。

我慢の限界を超えると、身体は急変のリスクを高め

るが、前もっていたわれば素直に喜び良い反応を返

してくる。

今後一層大切な身体ですから、体の気持ちになって、

優しくしてやりましょう。

身体はそれを待っているはずですし、きっと良いこと

が沢山ありますよ、と精一杯お話ししている。

さてこのところの夕食を減らし、本日も午後30分ほ

ど柿崎海岸を歩いた。

本日の晴れ間も午後の暖かさも貴重だった。

昨夜風が止み雪が降った 昭和50年代の豪雪の夕べ。

昨日、静かな夜間は思わぬ雪降りがあると書いた

途端、夜は静かになり降った。

午前中の診療所前の県道、辺りは30㎝ほど積も

った。

今のところまだ少ないが、記録的な寒波ということ

で明日にかけてさらに降るという。

当地で忘れられない豪雪が昭和50年代後半にあっ

た。

交通はぎりぎりに追い込まれ、夜間通行止めにして

除排雪が行われた。

作業車輌の不足から、宮城ナンバーなど他県の車

も混じり、それらの多くは素人目にも一般的な土木

工事用の車だった。

沢山の車が集まり、夜通しピーピーと音を鳴らし、ピ

カピカ灯をつけて作業が行われた(2,3日続いたか

も知れない)。

そんな時の夕刻、閉院直前に5年生だったか女の

子がおじいさんに連れられて来院した。

高熱でぐったりしていて、診療を終えると大雪の駐車

場で抱えられるように車に乗せられた。

当時の診療所は窓から駐車場が見え、二人を見送っ

た。

女の子は大きくなるととてもきれいになった。

成人後何度か来院されたが、おじいさんはもういな

い。

豪雪と聞くと混乱した日の夕刻を思い出す。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。

- 昨日今日の寒波は無事に過ぎた。

- 今冬最強寒波が来る 向こう側の季節から「楝(あふち)の花、いとをかし」。

- 堀口すみれ子さんから届いた詩集「月あかり」。

- 午前柿崎、午後大池 念願のエナガはピンぼけの1枚。

- 再度柿崎の海岸を歩いた 海のチョウゲンボウ 田んぼのマガン 低カフェイン抹茶。

- 暖かな日の朝日池、のんびり過ごす水鳥たち。

- 美味しいイチジクお菓子など、大潟区のマルト歌代商店は特別。

- 樹下美術館の紅葉 再度の木村茶道美術館 唐椿(からつばき)という花。

- 週末の種々。

- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。

- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。

- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。

- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。

- 昨日レコード、今日白鳥。

- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月