医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

上越市大潟の雪 上越市の急務

上越市大潟区の雪は降っては止みを繰り返している。幸いなことに今のところ積雪は5㎝ほどで大変助かる。

本日の夕刻、終了間際は少々大変だった。往診したおじいさんは入院が必要な状態だった。炎症反応が高度に上がって猶予が無い。しかもおじいさんは在宅で娘さんの介護もされている。

近隣に嫁いているもう一方の娘さん(妹さん)と連絡が取れない中、様々な方たちにお世話になった。お宅から帰って病院医師に病状を説明して入院を前提の受診了承を得た。しかしお宅に入院の話を告げようにも電話はずっと話し中。おじいさんは何とか電話に出れるはずだが、急いで看護師に家に向かってもらった。

着いた看護師から、ケアマネさんに連絡が取れヘルパーさんも駆けつけるよう手はずをつけた、家の受話器は外れていた、と連絡が入った。時間がどんどん過ぎて担当科の外来から救急外来へ受診が変わる時刻となり、紹介FAXをそちらに送った。

連日の処置が必要な娘さんの対応も急がれる。かかりつけの病院に電話すると医師は入院の適切な約束をしてくださった。

娘さんの入院対応をお宅に電話するとヘルパーさんが出た。ケアマネが居ます、と電話が代わった。ふたりとも非常にハキハキと応対され、嫁いだ娘さんもこちらに向かっているということだった。

明日は土曜日で関係者は休日体制となる。その直前、金曜の夕方という切実な時間に病院医師たち、病院連携室の担当、ケアマネ、ヘルパーの方々には時間を押して対応していただいた。皆様には感謝に堪えない。

夜、妹さんから無事入院したと連絡があった。明日から姉さんの入院もあり大変だ。ご自分も大切に、職場の理解や協力も得て、とお伝えした。

上越地域はまだまだ医師数が絶対的に足りない。特に病院医師は気の毒なほど忙殺されている。今回ある病院で実はきわどい場面もあったが、何とか乗り切れた。安全や安心を言うなら、上越市には病院の医師不足克服ほど必要な課題はないだろう。

※文中のご家族の立場や疾患などは変えて表現させていただきました。

年末に奉公を思ってみる その1:言葉と行儀 尚明さんの来訪

父を継いで上越市大潟区で開業していつしか36年が経っている。一つ急患を振り返れば、当初は入院よりまず往診だった。自家用車も救急車も一般的ではなかったせいでもあろう。そのことは当地だけでなく、時代の事情はいずれも同じではなかったかと考えている。

お陰で沢山の急場を経験させていただき、ためになった。今回は疾病でなく家の様子などを綴ってみたい。

例えば夜10時すぎにこんな電話が掛かる。

「ああ先生かね、オラチのオッカが寝るセッたら心臓がコワイセッてるんだわ、来てくんないかね」。

それまで過ごした東京だったら多分こうだ。

「夜分申し分けありません、先生ですか。○○の▽▽ですが、妻が寝ようとしたら心臓がつらいと言っています。恐れ入りますが来ていただけませんか」

奇妙なことに電話は何処の誰だれも言わずに始まることが少なくなかった。急患とはいえこれは一体何だろう。

ところが家に伺ってみると様子が違うのである。

家族の誰かが家の前に出ていて、「夜分お疲れさんです」と言って鞄を持って歩こうとする。

診察が終わると「有り難うございました」と言って、先を歩き、雨ならばカサ差そうとされた。特に在(田んぼのある地域、山に近い地域)に行くほど丁寧を感じた。

電話と現場のあまりの違いが不思議だった。電話のぶっきらぼうは急用だからか、あるいは電話に不慣れなのか、それとも料金がかさむので短いのか、などと考えたがよく分からなかった。

ところで、今ではさすがに少なくなったが一部ご主人の無関心も考えさせられた。夜間に往診をしても居間でタバコを吹かしてテレビを見ているだけ。親のことなのに顔も出さなければ挨拶もせず、みな奥さん任せという家も珍しくなかった。

そんな中で言葉も行儀も良い奥さんやお婆さんとたびたび出会った。不思議だな、と思っていたが、後で彼女たちには奉公に出た人が少なからずいる事を知った。

「はい」、「いいえ」、「わかりました」、中には、「左様でございます」etc。これらを聞いて、奉公に行きましたか、と尋ねると「行きました」と仰る人が多かった。

行儀でも目を見張ることがあった。玄関に伺うと小走りで出て座り、手の先をきれいに合わせてお辞儀をされる。帰り際も、ススと先を歩き、「履き物も揃えませんで」と言いながらひざまづいて靴を揃えてくれるのである。

知らなかった世界、奉公。時間をみて皆様からいくつかお聞きした。知らなかったのは自分だけかもしれませんが、機会をみてまた書かせていただきたいと思います。

本日午後から陶芸家、二代陶齋・齋藤尚明さんが母の弔問にこられた。50年以上も経つが尚明さんたち陶齋のお子や甥姪の皆さんは陶齋とともに何度か我が家に来られた。

本日は家で食べた母の餃子のことを仰り、庭の起伏や海への道なども覚えておられた。わずかに残ったシュトーレンをごいっしょした。

長い間楽しみました、とても美味しかったです、ごちそうさまでした。

長い間楽しみました、とても美味しかったです、ごちそうさまでした。

現在22:30をまわった。風強くごーごーと海鳴りが聞こえる。明日の予報も悪いが風雪は弱めにしていただきたい。当院は紹介状をよく書く。本日はこれから二通だ。

初めての人間ドッグ 大潟区・朝日池の壮観な鳥類の飛来

いつものように午後から休診日の木曜日。本日初めて人間ドッグを受けた。場所は上越医師会の上越地域総合健康管理センター。

2007年3月まで4年間医師会長をした足許のような場所だけに、そこで体を晒すのは恥ずかしくもあり、逃げ出したい気持ちを禁じ得なかった。

樹下美術館を始める直前の4年前に、念のため知り合い医師から色々診てもらった。しかし何かと言われる医者の無養生は私にも的外れではなかろう。

いよいよ70才が近づき、人生も健康も終盤に入った。妻がさっさと手続きをしてくれて、来年1月の胃カメラを残し、同所で出来るほぼ全ての項目をチェックしてもらった。

いずれの検査も丁寧だった。腹部超音波の画像は極めて鮮明であり、機種は今年導入された最新のものだった。こまやかな操作による頸動脈エコーでは、案の定老化の兆候が見られていた。

高校時代に患った肺結核、かって吸っていたタバコなどで心配していた肺のX線とCTは一応無事だった。後日全てのデータが届くが一抹の不安もある。

検査を終えて樹下美術館へ寄ってお茶を飲み、朝日池へ行った。午前中に患者さんから、白鳥が沢山来ましたと聞いていたので見たかった。

池に白鳥は留守だったが、雨風が強まる中、おびただしい雁、鴨類が飛来して壮観だった。現在、当地上越市大潟区に雪は無いが、明後日からの週末は大荒れの予報が出ている。夜になって大音響で雷が鳴った。どうか大雪だけは勘弁してもらいたい。

心配だった小学校の胃腸炎は明日からの冬休みを待っていたように、本日欠席ゼロとなった。終息とすると始まりから18日を要したことになる。入院が無かったことがせめてもの幸いだった。比較的珍しいC群ロタウイルス集団感染は、さまざまな知見を残して去って行くようだ。

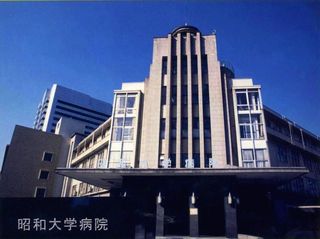

素晴らしいアールデコ様式 かつての昭和大学病院

以下は私の母校・昭和大学の旧病院正面玄関からの写真です。昨年度版の同窓会名簿の表紙を飾っていました。このたびたまたまの用事で名簿を手にとって少々びっくりしました。

後方に新棟、手前は建て替えによって無くなった旧昭和大学病院。

(品川区旗の台)

あらためて建物を見れば素晴らしいアールデコ様式だったのです。最後に見たのはいつだったか忘れましたが、当時の自分には建築様式のことなど全く頭にありませんでした。

強調された幾何学的な直線、屋上の円のしつらえ、見事なシンメトリー。100点満点のアールデコでした。今あれば走って見に行きたい気持ちがします。

創立10周年を記念して、昭和13年(1939年)5月に竣工した病棟です。内部の壁面にイタリア製の大理石をふんだんに使い、エアシューターも完備されて「東洋一の病院」と言われた堂々たる建物でした。

昭和40年代、私は写真右手の二階にあった内科で8年の医局生活を送りました。後年アールデコの虜になったのも、この建物が心に染みこんでいたのかもしれません。当病院で学べたことを幸せに思っています。

トイレが追加されます

ご心配をおかけしています大潟小学校が休校に入って二日目。全校消毒も完了し、生徒への聞き取りで感染は急減しているということだった。休校が解かれる明後日からは終息と言える状態になることを願わずにはいられない。

懸案のトイレについて、本日学校関係者が見えて増設の対応案が説明された。それによると今からの新設では時間がかかり過ぎるので、現在閉鎖されている体育館のトイレを直ちに活用したいと伝えられた。

場所は校舎に直結していて5つの便器がすぐにも使用可能ということだった。若干数に不安はあるが、学校側は自ら考えたこととして責任を持ち、清潔を心がけ混乱の緩和に役立ててもらいたい。

このたびのことで、手洗いはもちろん嘔吐への適切な処理の習熟や、トイレの衛生をいっそう徹底すべきだろう。養護教員だけでなく、教師全員がひとしく当事者意識を深めることも重要だと考えられる。

消化器を狙うウイルスの流行はむしろこれから。苦しい経験を生かし冬から春を無事に乗り切ってほしいと切に願っている。

C群ロタウイルス集団感染

一昨日小生が学校医として関係する小学校におけるロタウイルスが想定される集団感染を書かせていただいた。

昨日木曜は午後を休診としているので、仕事のあと学校と教育委員会を訪れ現状の確認と対応を相談した。

●学校では教職員、教育委員会職員、県職員によって大規模な消毒作業が行われていた。マスクにビニールのカッパは原発事故の作業を思いおこさせた。

●学校関係者と面談の後、教育委員会へ向かった。医師会の事務長と途中で会い、立会人として同行してもらった。午前中に課題の骨子を同所にFAXしてあったのでスムースな対応だった。教育長はじめ5人の担当者が出席され真剣さが伝わった。

●様々な情報交換と話し合いを行い、トイレの早急な増設に同意していただいた。ご理解に感謝を禁じ得ない。

【現時点における一定のまとめ】

●原因ウイルス:教育委員会で、その後の分析でロタウイルスはC群だったと県から報告された旨知らされた。大きな疑問の一つ、なぜ保育園でなく小学校だったか謎が解けた。

通常流行するA群は乳幼児の間で発症するが、C群は小学生を中心に年令が上がる。教職員など大人が罹患することもあるということで、現に今回は児童の親、中学生の兄なども一部罹患していた。

●発症時期と感染経路:そもそも当ウイルスの集団発症は希で、起こるとしても冬の終わりから春にかけといわれている。それに比すれば当校は極めて早く、12月だった。

経路については判然としないが、いくつかの報告のように,食品ではなく人→人の可能性を否定できない。いかに早期に対応し切るかが鍵となるが、大規模校ほど長引く可能性があろう。

●出席停止などの対応:このたび最も困難を感じたのは罹患児に対する出席停止の期間と学級や学年閉鎖の問題だった。重症度は各人さまざまだったが、下痢の十分な回復には一週間前後~10日以上は掛かっていたのではないだろうか。予想以上に長い印象を受けた。

罹患後の登校について一般に言われる主治医の判断や、完全に快復してからという原則にも曖昧さを禁じ得なかった。軽くはなったもののウイルス排泄を残したまま登校し、全体に遷延した可能性がある。今後の重要な課題だろう。

●再びトイレ:インフルエンザではおよそクラス単位、学年単位でまず発症する。しかしこのたびはクラスや学年で始まることはあっても、すぐにそれらを越えて次々と広がった。このことも不思議に感じていた。報告されている集団感染においても似たような事情が見られている。

これらは児童がある程度共通して使用するトイレが感染拡大へ大きく関与した可能性を示唆しているのではないか。特に今回は3階建ての校舎建て替え工事にって、通常よりも混雑するトイレ事情も無視できない。

●まだ油断できない:発生して10日が経過した。本日から4日の休校、その間に全校消毒である。いくつかの報告で終息には二週間から一ヶ月近くかかっている。まだまだ油断はできない。

●報告:500人を越える規模の学校における大規模な流行。無事終息したら保健所には学校と協働の後、中央の感染症情報センター(IDSC)へまとめて経緯を報告してもらいたい。

児童たちの無事と完全な終息を祈り微力を尽くしたい。

ロタウイルス大規模流行の洗礼

自分が学校医をしている小学校が感染性胃腸炎(ロタウイルスの可能性)の大規模で執拗な流行に見舞われた。主要な症状は下痢である(初期には嘔吐、発熱もしばしば見られる)。

初期を過ぎれば回数は減るものの下痢は執拗に続く。12月5日から始まった流行はまだ終息せず、明日から二日間、土日を入れて4日間の休校の対応となった。この間保健所の指導の下で全面的に校内の消毒が実施される。

入院者が出ていないのが不幸中の幸いだが、決して油断はできない。

経過からいくつかの問題を感じた。

①年令:ロタウイルス感染は一般に乳幼児をターゲットに流行する。しかるにこのたびは小学校が直撃された。直近の二つの保育園では目だった流行がみられていない。なぜなのだろう。

②規模と限定性:上越市内では単発的な感染性胃腸炎が断続してみられている。それがなぜ当校だけ集団感染を起こしたのだろう。500人規模の学校で既に90人近い発症だという。※発症数は後日訂正された数にしてあります(12月16日)。

③トイレの少なさ:当校は秋以後、来年7月を目指して3階建て一棟の校舎を建て替え工事中であった。昨日そのことが気になって尋ねてみた。工事によって男女別に合計6カ所のトイレの使用が出来なくなっていると知った。残ったトイレを使うので通常のほぼ1,5倍の混雑が推定された。

●以上感染年令と強い限定性などから、特異な要因が想定される。普段から学校の保健衛生への取り組みは熱心だった。特殊な原因があったとすると工事によって減少したトイレ、その結果生じた混雑使用を無視できるだろうか。

発症した場合の下痢(あるいは嘔吐も)は激烈だ。児童たちが混雑するトイレで我慢を強いられひどい失敗をしたり、落ち着いてあと始末が出来なかったりしなかっただろうか。あるいは混雑による濃厚な汚染によって清掃が間に合わなかったなどはなかっただろうか。

もしこのようなことが常態化していたとすれば、他に明確な原因が無い限りトイレの実情は極めて憂慮されよう。

そして濃厚なウイルスの汚染持続は年令を超える流行となった可能性がある。ウイルスは常にターゲットを求めている。それが突然爆発的に流行するには特別な隙間を考えざるを得ない。

果たして対応は消毒だけでよいのだろうか。

●今後ノロウイルスもまだあり、しばしば消化器症状を伴うインフルエンザの流行が本格化する。

当校には生徒数に見合った数のトイレを早急に整備する必要があろう。簡易ではないしっかりとしたものを是非ともお願いしたい。

このたびは養護教員から色々相談を受けたが如何ともし難く反省している。保育園への伝播や重症者が出ないことを切に願うとともに、トイレの件を教育委員会にお願いすることにした。

大潟区犀潟駅のクリスマスイルミネーション、商工会がペットボトルで造った。

大潟区犀潟駅のクリスマスイルミネーション、商工会がペットボトルで造った。

子どもたちが早く元気になり安心してクリスマスを迎えられますように。

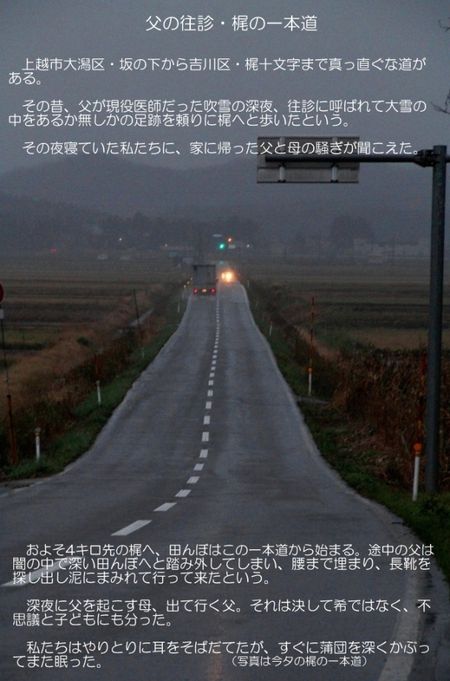

雪の梶の一本道

さほど気温は下がらず雪もない。しかしこれからおよそ2月いっぱいまで雪国の悪天候は続く。

本日往診の時、大潟区・坂の下から吉川区・梶十文字へ続く一本道が妙にハッキリ見えて写真を撮った。

梶までおよそ4キロ、以上のような往診をした当時の父より私ははるかに年をとっている。

それでも仕事ができるのは、道が舗装され、除雪され、信号が付き、暖房まで出来る車があるからにほかならない。

しかし当時の父が私より不幸だったかというと、決してそうとは言えまい。

雲見るためもあらむ今日の日 夜は救急

往診は夕刻までかかった。夕焼けは日没する西をはずして東寄りの雲を染めた。ダッシュボードのポケットカメラで撮った。

人の世のいかなるものかは知らねども雲見るためもあらむ今日の日

追加:夜9時過ぎに電話があった。夕食は変わりなかったという在宅患者さんの急変、痰が詰まっているようだということで急いで出た。完全に反応を失いぐったりされている患者さんの顔ががゆがみ、左上下肢がだらりとして脳血管障害。血圧は維持されていて、すぐに病院と救急に連絡し紹介状をFAXした。

在宅の急変は家族が直ちに救急車にするか、在宅主治医の往診を依頼するか、判断が微妙な場合がある。様子を聞いてすぐに救急車を呼んで下さい、と伝えることもある。

近時脳梗塞は、病院専門科による早期の処置(t-PAの静脈注射)によって重篤な麻痺の回避が期待できるようになった。事実この一両年、救われた事例がみられている。

いずれにしても如何に早く病院に到着するか(二時間以内の到着、三時間以内の処置)が鍵になる。

週末、貴重な場所で

インフルエンザワクチンの接種はピークが続いている。今年からお子さんたちの接種量が増量された。

これまで高額な費用を支払い痛みをこらえて受けても、40度もの熱で発症するお子さんが少なくなかった予防接種。このたびの増量による効果はどう判断されるか、目が離せない。

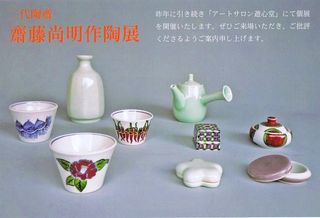

高田、アートサロン遊心堂さんで15日までの齋藤尚明氏の作陶展を見た。

樹下美術館でお出しする銘々皿セット、ほかに美しい茗荷の小品を求めた。

幼少を知る尚明さんとは雑談が尽きない。間もなく美術協会のIさん、エレクトロニクスのUさん、陶芸家のTさんが次々お見えになり、お話をご一緒して光栄だった。

皆様と別れて大島画廊へ寄り、額装を終えた倉石隆の「秋」を受け取った。店内でばったりIさんと出会った。「今日、友人を連れて樹下美術館へ行きましたよ」と、美しい人のもったいないお言葉。

リー・ワイリーのヴォーカルがかかる「びんのかけら」の店内。そこで美味しいピザとコーヒー、それにケーキを食べた。センサブルに選ばれた過去にはときめきと安心がある。今後「びんのかけら」はますます貴重だろうと思った。

秋バラの庭、奥にはバレースタジオ、、、おとぎ話のような場所だった。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「お婆さんのようなお爺さん」ズボン編 悪天を予告する雲。

- 頂いた椿を挿し木してみた。

- 「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。

- 昨日今日の寒波は無事に過ぎた。

- 今冬最強寒波が来る 向こう側の季節から「楝(あふち)の花、いとをかし」。

- 堀口すみれ子さんから届いた詩集「月あかり」。

- 午前柿崎、午後大池 念願のエナガはピンぼけの1枚。

- 再度柿崎の海岸を歩いた 海のチョウゲンボウ 田んぼのマガン 低カフェイン抹茶。

- 暖かな日の朝日池、のんびり過ごす水鳥たち。

- 美味しいイチジクお菓子など、大潟区のマルト歌代商店は特別。

- 樹下美術館の紅葉 再度の木村茶道美術館 唐椿(からつばき)という花。

- 週末の種々。

- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。

- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。

- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。

- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。

- 昨日レコード、今日白鳥。

- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月