花鳥・庭・生き物

昨日歩いた大池いこいの森のビオトープ、リンドウ、オヤマボクチ、カケス、ウグイスなど。

昨日土曜日の午後は柿崎海岸でハマゴウなどをいつもより熱心に眺めた。

まだ陽があるのでその後頸城区の自然実践センターへ行った。ここは今年4月、コロナ禍が深刻になるなか一度来ている。

その時、湿地環境の新緑がとても気持ちが良かった。

今回はリンドウと野鳥との出会いが目的と言えば目的。そもそも特別な目的など無くとも、季節を問わず自然は何かしらの面白みや独自の風情を楽しめるものだと思う。

場所はほくほく線「大池いこいの森 駅」からすぐで、車は駅駐車場に停めた。名称は学習実践センターといかめしいが、かなり大規模なビオトープである。恐らくもとからある湿地に周辺の丘陵の湧水を組み合わせて整備されていると考えられる。

園内に入ってすぐ物音に振り返ると、ほくほく線の電車が通過して行った。

園内に入ってすぐ物音に振り返ると、ほくほく線の電車が通過して行った。

歩いて間もなく所どころでお目当てのリンドウと出合い、満足だった。

オヤマボクチもちゃんと咲いている。

オヤマボクチもちゃんと咲いている。

大げさな咲きっぷりはどこか滑稽で親しめる。

枯れ木の蔦が紅葉している。

枯れ木の蔦が紅葉している。

周囲から盛んに「ジッジッツジッ」と鳥の鳴き声が聞こえるものの姿が見えない。

周囲から盛んに「ジッジッツジッ」と鳥の鳴き声が聞こえるものの姿が見えない。

ほんの短い時間、眼前に現れたのはやはりウグイスだった。

樹下美術館脇の野ブドウの茂みでもウグイスが地鳴きをしている。

(なかなか姿を現しません)

ギャーギャー!と園内に響き渡る悲鳴のような鳴き声の主はこの鳥。

ギャーギャー!と園内に響き渡る悲鳴のような鳴き声の主はこの鳥。

初めて見たカケスだった。大きさはヒヨドリ以上かもしれない。

鳴き声だけは何度も聞いていたが、外見がこんなに綺麗だとは。

ここで道を引き返した。

よほど広大な自然林ならともかく(たとえ国立公園でも)、住環境に近い自然は一定の手入れをしないと荒れる。リンドウやキキョウなども、かっての農業やカヤ刈りで行っていたように下草刈りをしないとヤブに埋没し消えてしまう。

春は奥まで進まずに引き返したビオトープ。

昨日は思ってもみなかったが大池の湖畔に出て、公園のスケールの大きさを垣間見た。同時に緊張感をもって一帯を維持管理されていることが伝わり、関係の方々に敬意を禁じ得ない。

話変わって本日11月1日、日曜日。

春の大潟水と森公園でリンドウを見ていたので、花はどうかなと出かけてみた。

すると歩道から一歩外れた刈った草地に沢山咲いているのを見て驚いた。

その様子と、田んぼで目にしたスズメの大群?を次回書かせて下さい。

10月最後の日の海岸植物。

快晴の土曜日、昼食に美術館に寄り軽い食事のあと午後から柿崎海岸へ行った。

昨日書いた通り昼間の植物、特にハマゴウの実をよく見たいために出かけた次第。

さて海岸線を覆うハマゴウは大方優しい紫色の花を終えていた。

一端を載せてみます。

これは花後の実。実は赤味を帯び葉はわずかに青みを残している。

これは花後の実。実は赤味を帯び葉はわずかに青みを残している。

海岸線を覆う低木のハマゴウは夏~初秋に花をつける。久し振りの10月最後の海岸ではごく一部が僅かに花を残すだけだった。

多くの群落を作る野性植物は季節の進行とともに一斉に同じように振る舞う。しかし本日のハマゴウは花と実の時期状態にばらつきが目立ち、少々驚きかつ不思議だった。

また、ばらつきはてんでんばらばらでは無く、幾分小さな群でまとまりが見られ、それぞれの進行に何らかの要因が働いていることが窺われたが、それが何かよく分からなかった。

だがもしかしたら、しばしばかぶる波が場所によって異なり、それが死活サイクルにわずかなばらつきを生じさせ、結果生育進度にずれが見られるのかもしれない、と想像してみたが、どうだろう?

以上くどくどとハマゴウの現象を書いてみましたが、一方ご覧のように時期ごとの実と葉の色や形状がシックで、なかなかお洒落な植物だなと思いました。皆様は如何でしたか。

夏を中心に権勢を誇ったコウボウムギは殆ど姿を消している。

夏を中心に権勢を誇ったコウボウムギは殆ど姿を消している。

本日見たのはこれ一つ。

し 一面に白い花を咲かせたハマボウフウは、ビッシリ種を残して花を終えていた。

一面に白い花を咲かせたハマボウフウは、ビッシリ種を残して花を終えていた。

海岸線から5,60メートルで砂防柵が連なっている。

海岸線から5,60メートルで砂防柵が連なっている。

柵の海側、山側で植物の様子が全く異っていた。

海側にハマゴウ、ハマヒルガオ、ハマボウフウなどかなり限定された植物のみ群を作っている。一方山側は、わずかな隔たりにも拘わらず、ササをはじめ野の草花など大変多様だった。

以下そのごく一例です。

ノイバラ。

ノイバラ。

アメリカネナシカズラ。

アメリカネナシカズラ。

絡んだ糸か網のようであるが、海岸などで見られるツル性の植物だという。

よくお目に掛かるアオツヅラフジ。

よくお目に掛かるアオツヅラフジ。

さて帰ろうとする車のそばにスズメがいました。

ある意味不思議な鳥、スズメ。

ある意味不思議な鳥、スズメ。

これは数羽の小さなグループの一羽。

クチバシの根元の色が浅く、今年の若鳥のようだ。

大きな群から離れているのは、一帯をすみかに決めたためだろうか。

厳しい冬に向かってどうか頑張ってもらいたい。

本によるとかなり多くのスズメは冬に失われるらしい。

以上のようにハマゴウを中心に学童の戸外学習のような海でした。

目を凝らすと面白いことや不思議なこともありました。

この後、頸城区の自然学習実践センター(ビオトープ)へ行きましたので、そちらは明日などに掲載させて下さい。

四ツ屋浜のカワラナデシコ、ハマゴウの実と花 水餃子。

本日午後の仕事前に雲を見に四ツ屋浜にいきました。

さしたる興を催す雲も無く帰ろうとしますと、

足元に二輪のカワラナデシコ。

足元に二輪のカワラナデシコ。

波打ち際まで100メートル。強風の場所で背の高い草に隠れるように咲いていました。

そばで沢山のハマゴウがシックな黒い実をつけていました。

そばで沢山のハマゴウがシックな黒い実をつけていました。

生薬になるハマゴウ。鼻にもってくると香りよい薬草の匂いがしました。

ハマゴウの黒い実や紅葉が見られている。

そしてまだ花までも、、、、。

こうなるともっと明るいうちに草花を見に海岸を歩かなければなりません。

週末は晴れるようですから、出かけてみたいと思います。

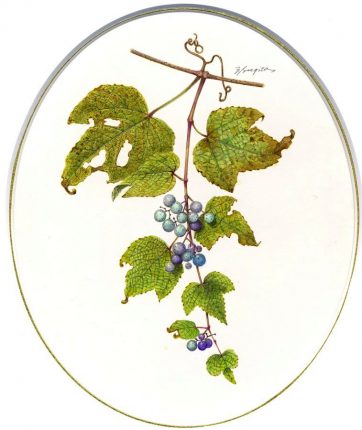

本日の野ブドウ 美味しそうな枯れ草 テッポウユリを植えた。

先日雨の日の野ブドウを掲載しました。

晴れ間の多かった本日あらためて見ますと、色づいた房がさらに増え、色も濃くなっていました。

見過ごしがちな場所にこっそりと出現している色の王国のようです。

見過ごしがちな場所にこっそりと出現している色の王国のようです。

ベンチから農道に降りると一面のメヒシバ。

ベンチから農道に降りると一面のメヒシバ。

本日は乾いて良い感じに美味しそうです。

草食動物が見たら狂気乱舞するのではないでしょうか。

小さな流れに沿ってまだミゾソバが咲いている。

小さな流れに沿ってまだミゾソバが咲いている。

コロナ禍も荒々しい政治感情も無く、自立的に生活する植物たちの貴さが光る。

本日施設巡回が早く終わったので、購入してあった鉄砲百合を植えた。

本日施設巡回が早く終わったので、購入してあった鉄砲百合を植えた。

16球を三カ所に植えた。百合は来年4月に芽を出すまで土の中で成長する。風雪の季節を過ごす土中は案外暖かいのかも知れません。あと1,2種類百合を植えるつもりです。

まだチューリップもあります。

いつもモタモタしてミゾレの中の作業も止む無しですが、今年は早めに切り上げたい、と思っています。

美術館のすぐそばでノブドウが綺麗です。

去る10月17日、妙高山の初雪の日の当欄でノブドウの写真を1枚掲載しました。

それがこの数日日増しに色濃くなりました。

これまで何度かノブドウの掲載をしました、

2018年11月1日、 2017年10月4日。

しかし今年ほど沢山しかも鮮やかに色づいているのは初めてです。

今年はどこでもこんな風でしょうか。

以下は本日雨中の美術館裏にあるベンチの左手で見た実です。

様々な色がありますが、紫色がニュアンスとして共通しているようです。

よくもこんなに綺麗な色を作れるものだと感心します。

かってノブドウを描いたことがありました。

こ 2000年作で、これまで何度か出した絵です。

2000年作で、これまで何度か出した絵です。

これでも精一杯豪華に描いたつもりでした。

平成3年、日本橋三越で求めた根本曠子作野ぶどう切貝棗(きりがいなつめ)。

平成3年、日本橋三越で求めた根本曠子作野ぶどう切貝棗(きりがいなつめ)。

お茶を習い始めて5年目のころでした。

秋に何度も使い、これからもお出しするつもりです。

明日は月末日曜日の茶会の日です。雨降りが続いていますが、日中は止むようです。

高齢者に予定があることは大切 過剰?な私の予定 蝶のためにフジバカマを植えた。

高齢者に大切なことの一つに予定がある。

在宅、施設を問わず、また経験上母をみていた時にも感じたことだが、高齢者が前向きに生活するために「予定があること」は大切だと痛感する。

何かを待つでもなく、ただじっとしているのは辛く、明らかに心身に悪い。

そのような毎日を重ねれば、現実逃避の側面でもある、自分だけの世界「認知症」への道を歩むことになる。

毎日、月々、週ごと、あるいは来年と、何かしら予定があることは張り合いであり、そのリズムは心身を活気づけ、生活実感を感覚できる。

その意味から体がある程度利けば畑や庭、プランターでも良い、これらをかまうことは予定が生まれ、外気にも当たれる。

主として生活介護を支援するデイサービスも予定の点で大変意義がある。

デイのメニューは良く考えられ、スタッフもスキルが十分で、初めに渋った人も次第に喜んで通うようになる。

それに比べ、泊まって利用するショートステイでは、ややもすると本人に我慢の試練を払拭できない。長年の見聞で、もっとこまやかにかまってやってほしい印象を受けるのである。

残念ながら時にデイを厭がる人がいるのも現実である。

制度上、主として集団的に対応される傾向がある現行の一般施設にとって、外気浴とともにもう一段突っ込んだパーソナルな部分の充実は、今後の大きな課題であろう。

将来に向けて、国および本人・家族ともに本気で現実を検証し、人生設計を考え改良を重ねて前進することが強く願われる。

私個人といえば良い悪いを別にして、かなり過剰な予定の中で生きている。すべて自分がもたらした日常なので文句は絶対に言えない。その維持にはただ一点、健康への留意だけしか頼るものがない。

そう言い聞かせながら来年の庭に蝶が寄ってくれるのを期待して、日曜日に買ったフジバカマ三株を本日昼に植えた。

これまで植栽したブッドレア、ホトトギス花に加えてフジバカマも蝶が寄ると言われる。

良いことにみな丈夫そうな花だ。

これを庭の西奥と北の二カ所に分けて寄せ植えし、来年を待つことにした。

どのように育つのか、春~秋へ万一蝶が来たなら、是非ともここでお伝えしたい。

寒かった日の見聞 皆様に感謝。

本日は朝から寒い一日だった。

午前の仕事を終えて美術館に向かう道で、妙高山山頂に雪が見えた。

雪は谷すじに溜まり、ちょっぴりであり冠雪というより初雪のイメージ。

しかし例年より相当早く降った模様で、今冬の寒さが案じられる。

午後3時ころ、買い物帰りの妙高山。

午後3時ころ、買い物帰りの妙高山。

ホームセンターで芝生の肥料や百合の球根と咲いているフジバカマを買った。

フジバカマも蝶が寄る花なのでブッドレアのそばに植えたい。

以下午後から目にしたものです。

裏のベンチ脇で沢山実をつけているノブドウ。

裏のベンチ脇で沢山実をつけているノブドウ。

ある種のハチが卵を産み付け、その実だけがこのように色づくらしい。

夕刻に尊敬するコレクターのA氏が見えた。

お持ちになったスプーンは、先ほど手に入れたばかりのイタリアのアンティーク。100年ほど前のもので、コーヒー豆の計量スプーン。

良い感じに使われ、各部のカーブとバランスが何とも言えず美しい。

如何にもイタリアという感じでしょ、と言うニコニコ顔のA氏。センスの良さにはいつも感心させられ、美学の専門家と言ってもいい人。

仕事帰りの俳句のA氏も加わって、しばらく四方山を話した。

閉館後西方の空低く僅か雲の切れ目が見られ、綺麗な夕焼けの予感。

近くの水田へと出向いてみると、いっとき紫色の世界が現れた。

東の米山は変わった形の雲が浮かび、童話のシーンのようだった。

東の米山は変わった形の雲が浮かび、童話のシーンのようだった。

本日夕食のメザシ。

本日夕食のメザシ。

このほかに玄米ご飯にサラダとおでん風の煮物が出た。

軽い朝昼とメザシ&野菜中心の夕食にして45日、

54,7キロの体重が2,5キロは減った。

減り加減が早いため、夕食のおかずを少し増やした。

ちなみに朝・昼はヨーグルトとサラダに紅茶が基本。多目に動く日は8枚切りトーストを1枚加える。

このような食事は一般に勧められないかもしれませんが、味覚が鋭くなり、ゴルフが良くなり食後の眠気も無い。年の多い私には合っていると感じている次第です。

仕事場の夕食どき、外でドンドンと音がした。鵜の浜温泉の花火が見えてカメラを向けた。

仕事場の夕食どき、外でドンドンと音がした。鵜の浜温泉の花火が見えてカメラを向けた。

本日夕刻近く、柏崎の方達がお見えになり、熱心に展示をご覧頂いた。その後カップが楽しみと仰りカフェでゆっくりして頂いた。

午前に来られた方が「森のトマト畑」を二冊お買いになったと聞き、有り難く思った。

さまざまにスマホを楽しまれた若い女性お二人の様子は、スマホが上手く使えない私には羨ましい光景でした。

多く留守をしましたが、皆様ご来館有り難うございました。

明日は暖かくなるということです。

常時玄関扉を6.70㎝ほど、カフェの窓を20㎝ほどを、晴れていれば天井の排煙孔を開けていますが、新しい二基のエアコンのお蔭で館内はほどほどに暖かく、助かっています。

空と周囲の秋 富山からのお客様。

晴れ渡った昼の空に、うろこ雲やすじ雲が見られると次第に曇りがちとなった本日。

裏の農道脇に桃色のミソソバと真っ黄色のセイタカアワダチソウが沢山咲いていた。

今まさに秋真っ盛りで、これから段々と寒さに向かい、平地でも紅葉が見られてくる。

波状のスジを描いたうろこ雲をセイタカアワダチソウが見上げている。

波状のスジを描いたうろこ雲をセイタカアワダチソウが見上げている。

白い孔雀の羽根を想像した雲。 高い雲は氷の粒の集まりらしい。

白い孔雀の羽根を想像した雲。 高い雲は氷の粒の集まりらしい。

右上で輝いているのは太陽です。

ミソソバにセイタカアワダチソウが混じる。セイタカアワダチソウも小さなうちは可愛い。

ミソソバにセイタカアワダチソウが混じる。セイタカアワダチソウも小さなうちは可愛い。

富山から見えたご夫婦は、ホームページにあったカップでお茶を飲みたくて来ました、と仰った。

奥さんのカップはオールドノリタケで、花の取っ手(フラワーハンドル)が付いている。

奥さんのカップはオールドノリタケで、花の取っ手(フラワーハンドル)が付いている。

ご主人は英国ロイヤルドルトン社のアールデコ調を選ばれた。

ご主人は英国ロイヤルドルトン社のアールデコ調を選ばれた。

このカップは男性に好まれるようです。

いずれも1920~30年代の状態の良いアンティーク食器です。

遠くから有り難うございました。

富山と聞いて昨年5月に訪ねたことを思い出しました。また出かけたくなりました。

夕暮れの鵜の浜温泉の人魚像 盛んに雁が渡ってくる。

昨日西側の庭に紅白の萩を植えたので本日午前までの雨は恵みの雨になった。

午後はさまざまな雲が浮かぶ爽やかな空となった。

もう少し早ければ表情が見えたはず、また良い夕暮れに来てみたい。

もう少し早ければ表情が見えたはず、また良い夕暮れに来てみたい。

しばらくは晴れたり曇ったり、自然はさまざまな表情を見せてくれることでしょう。

幸せなことだと思っています。

変わった植物ホオズキ かつて描いた拙ホオズキ。

ホオズキは変わっている。

夏にジャガイモの花に似た小さな花を咲かせ、花の後に青い萼(がく)が実を包んで膨らむと野菜に見え、涼しくなるに従って萼は赤い果実として見える。

そして今、萼は繊細な葉脈を金属細工のごとき網目として現わし、眼を楽しませてくれている。

中の赤い実はやや渋くどこか甘いトロリとして汁に包まれて細かい種を付けている。

中の赤い実はやや渋くどこか甘いトロリとして汁に包まれて細かい種を付けている。

子供の頃家にホオズキがあったようで、姉と一緒に赤くなった実を揉んで柔らかくし、そーっと軸と種を取り出した後袋状の実を鳴らした。

クチャクチャピュウピュウと、下唇を使って鳴らす。

海藻の仲間で海ホオズキというのもあった。

祭などで売られていたように思うが、こちらは高級品だった。

ついには楽器にまでなるホオズキ。美術館のは患者さんの家からもらった。

現在5、6本あるが、毎年少しずつ移動しているようであり、どこまで行くのだろう。

ちなみに以下はかつて小生が描いたホオズキです。

2002年5月、市内大嶋画廊で初めて植物画の個展をした。緑色の額に入れ60点近く出し、店主に促され25点ほどに値を付けてみたところ、一日でみな売れた。サイズはB5~A3 で5000円から15000円だったと思う。

上掲した一番上のホオズキは4人の方が欲しいと仰り(かなり執拗に)、半年かけて同じように描いて皆さんにお売りした。

今になれば何か悪いことをしたように思うが、出ていった絵はその後どうなっているだろう。

個展をした年、民間の医学雑誌で紹介されました。

個展をした年、民間の医学雑誌で紹介されました。

(ASAHI MEDICAL2002年12月号)

本日は庭のホオズキだけのつもりが、恥ずかしながら自分の事を沢山書かせて頂きました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。

- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。

- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。

- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。

- 昨日レコード、今日白鳥。

- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。

- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月