花鳥・庭・生き物

ごめんね山百合。

1997年春になる頃NHKの趣味の講座でボタニカルアートを観

てこれは自分に合っていると思い、以来書物なども買って描き始

めた。

庭のクリスマスローズやチューリップを描くうち細密の虜になってし

まい、それなりの研究と苦労を経て2002年画材屋さんに勧められ、

そこの画廊で50余点の個展することになった。

売ってみましょう、というあるじの言葉に乗ってB5~A3の絵の半

数の作品に5000~15000円の値札を付けたところ、初日に全て売

れた。

絵はがきにしたものが1000枚以上売れ、自分の腕より花の威

力を知らされた。

主に自庭の花を描いたのでしおれたら新たに切り、早く駄目になる

花を最初に描きその後に葉(これが難しい)を描いた。

写真も参考にしたが、影で見えない部分が多いので切った花をコッ

プに入れ、くるくる回して観察しながら描くのを基本にした。

コナラの枯葉やホオズキの実も描き、これらは保存が利いたので

ゆっくり描けた。

さてそんな拙作品の中に山百合がある。当時の何年か前に頂いた

百合根を植えたものが育っていた。

山百合は大きい。

顔の高さくらいまで伸び、立派に咲いた花を描いた。

大きいのと1本しかないため庭で詳細なスケッチを重ねてA3のボード

に描いた。

だがいくら詳しく描いても前に出てくる花の迫力が描けない。

いくら筆を振るっても奥に引っ込んだままだった。

透明水彩はいじりすぎるとすぐに汚れてくる。

花に申し分けなかったが個展の出品もしなかった。

(その後2回の展示会でも飾らなかった)

描いた花が冴えない理由は分かっていた。

ボタニカルアートは背景を描かず地色を白のまま残す基本を踏襲

している。

そのため白い花は背景に溶け込み、あざやかに浮かんでこない。

克服のため輪郭線の強調を試みると、濃い線が表現したい自然な

姿の邪魔になる。

(普段の輪郭線は03ミリのシャーペンを細く削り、この絵の葉のよう

にほとんど分からない程度で描いていたのですが、、、)

影の強調も一つの手段だったが、過ぎると汚れとなって花のフレシュ

さが損なうことにもなりかねない。

赤い斑点やおしべの花粉、奥の白いトゲトゲなどを詳しく描いたが、

魅力としての花を描けなかった。

その後、テッポウユリとカノコユリの植栽に夢中になり、山百合は意

識から遠ざかってしまった。

すると本日昼、ふと見た西の庭でひっそり咲いていた山百合に気が

ついた。

私の顔の高さもあったのに、せいぜい膝くらいに縮んでいる。

黙ってうつむき、子馬のようにしていた。

しかし小ぶりな花は木漏れ日の中で輝くような美しさを放っていた。

昔の花がそのまま咲き続けたのか、種が落ちて再生したのか。

絵を出品しなかったことと、忘れていたことを心のうちで詫びた。

「いいんです、いいんです」と言っているようで、余計けなげだった。

※いつか展示の機会が訪れたら、花をいじらずに葉の陰影を強め、

花の周囲の葉のボリュームを足すなどして、全体にパワーを付けて

出してみたい。

悪いワルナスビ。

現在あちらこちらの路傍や空き地に以下のナスに似た花が咲いて

いることだろう。

いつか書かなければならないワルナスビで、悪い植物である。

●色々悪要素があるなかで最大のものがトゲ。

固くて非常に鋭いトゲが茎ばかりか歯の裏にも並んでいるため不用意

に触るのは危険だ。

生え始めの頃あたかもホオズキの苗に似てあどけなく現れるがすでに

トゲを有している。

●繁殖が旺盛で除草剤も効きにくいうえ、種で増える以外に地下茎

を伸ばしてそこから次々芽を出して増える。

引き抜いても地下茎が残れば再生するので、切ったり刈るだけで駄

目。

駆除はスコップを用いて芋づる式に抜き挙げるか、根を残さないよう

引き抜くくことを繰り返すしか無い。

●おまけに秋になってつくプチトマト大の黄色い実は有毒だという。

●これが繁殖した土壌ではジャガイモやナスなどナス科の作物が育

ちにくいといわれる。

●ナス科野菜を攻撃するある種のテントウムシをひきうけて成長させ

る。

以上のように良いことが一つも無いワルナスビの排他的な要素は何

が原因で備わったのだろう。。

もしかしたら、その昔原産地の一つと言われる北米などにあって、そ

の実があまりに美味しすぎて絶滅しそうになり、再生への足がかりと

して旺盛な繁殖力と攻撃的な防衛要素を獲得する方向を目指したと

いうストーリーでもあったのだろうか。

こんなに悪いのには理由がありそうだ。

上記の写真は近くの空き地のワルナスビ。

樹下美術館の庭にも紛れているので毎年取り去っている。

アイスコーヒーとマンゴープリン 小さな花たち ほくほく線夕暮れ電車の旅情 ドアに指を挟んだ。

朝から合う人ごとに「暑い」と言ったが、口にすると何気ない者

同士でも普段より親しさを感じる。

しかし余りにも暑い暑いと繰り返し言う人には、その人こそ暑さ

の元ではないかと錯覚させられるので、言い過ぎには気を付け

たい。

庭に出ると芝生の中に赤ちゃんのようなネジバナが一輪咲いてい

た。

普段阻害されている庭の西隅に行くとリュウノヒゲが紫色の小さな

花をつけていた。

ネジバナもリュウノヒゲもひっそりと咲いていてむしろ涼しげだった。

ところで夕空が見応えあるのは晴天だけではなく、雲や気圧、気温

や湿度などの加減で心打つ日がある。

夕食後、良い予感がしてほくほく線の夕暮れ電車を撮りに行った。

湿気の多い夕空を背景に電車が下って行った。(写真右から左へ)。

銀河鉄道の夜が思い出されて不意に涙が出そうになった。

夜間に痰を詰まらせた人の往診があった。

処置を終えて戻ったのは良いが、車のドアを閉める時に左手人差し指

の先を挟んだ。

ドアの指はさみは生涯二度目、ひどく痛んだが夜中になって痛みが薄

れてきたのでブログが書けた。

鳥が残した羽根。

先日庭で鳥の羽根を拾いました。

調べてみるとトビの風切羽根の内側に近い場所の物のようです。

見慣れたトビですが、こんなにおしゃれな羽根を有しているとは

少々驚きです。

以下は以前庭で拾ったカワラヒワと田んぼで拾った白鳥のの羽

根です。

念のため抗ウイルスアルコール消毒液で処理してています。

これらを使っても羽根が変化してしまうことは無いようです。

鳥たちは毎年羽根が生え替わるそうなのですが、拾った羽根には

彼らから時節のハガキでも受け取ったような親しみを感じます。

妙高高原のゴルフ場にイワガラミ 夕暮れの庭で花の声を聞いてみる。

ゴルフに行った。

成績はともかく本日は特に、ゴルフは自分にとって検診か

体力測定に似た面があるように感じた。

スコアは54,48、カートで回ったが歩数は16000歩を越え、

そこそこの運動となり、なにより同業の皆さんと話が出来る

ので心癒やされた。

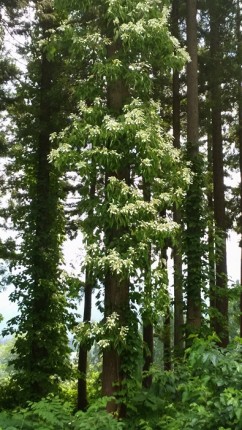

さて妙高高原のゴルフ場の林間に自生するヤマアジサイを見

かけ、以下の様な花を初めて目にした。

イワガラミ。イワカガミではなくガラミ。

大きな額アジサイに似た白い花を沢山つけつる状になって

杉の木に高く巻き付いている。

見た目の通りアジサイ科の植物だという。

植物の多様性は驚くばかりだ。

イワガラミの拡大。よく似た花にツルアジサイがあるらしい。

これはアジサイ同様に萼片が4枚、一方イワガラミは1枚だ。

フジもそうだが巻き付かれてこんなに沢山花を咲かせられて

は樹も大変だろう。

からみながら20㍍近くも上って行くくらしい。

(以上の写真はスマホでした)

さて無事に帰ってみると美術館は昨日同様賑わったという。

終了してから雑草取りをして、水を欲しがっている草花に撒

水した。

半ばぼんやり撒いていると耳元で私に話しかけてくる声が聞

こえた。

〝ねえ、私たちもそのうちに終わるのでしょう?〟

〝楽しいのでもっと咲いていたいです〟

〝出来れば来年も咲きたいのです〟

声を掛けたのはテッポウユリで、花はすぐ耳もとにあった、

「ご心配は良くわかります。一つだけいいですか、やはり花の

命は短くて苦しきことのみ多いのですか」と、

今度は私が聞いてみた。

すると一番姉さんか母親のユリが

〝シー、みんな黙って、余計な事を話してはなりません〟

と言い、ユリたちは静かになってしまった。

背の低いテッポウユリが終わり、今背が高い花が咲き誇っ

ている。

数日間雨が止んでいたのでどれも皆生き生きとしている。

何も考えないで喜んで咲くだけで良いでしょう、ということなの

か。

「では記念写真を撮りましょう」ということで園内を回った。

ユリに混じって強い香を放っていたクチナシ。

私もしっかり撮ってね、と言っている。、

夕暮れの庭は風が止み花が話をしながら香り、鳥も加わるの

でとても良い。

梅雨の晴れ間のクレナイと合歓〔ネム)。

本日は久し振りの晴天、雨を吸った庭や畑は生気をはなっていた。

掲載していたあのクレナイは真紅になった後横向きとなり、あるもの

は下を向き始めた。

どういうわけかヤマアジサイの花(萼片)は終わると下を向き始め秋

、冬にはドライフラワーのごとく枯れていく。

さて雨降りで周囲を気にする暇がなかったが、本日ふと見ればネムが

沢山咲いていた。

繊細な花なので雨に降られるとくちゃくちゃになるが、今夕見た花は概

ね傷む事もなく、開花を喜んでいる風だった。

雨に打たれながら次々に新しい花を咲かせるネム。

つかの間の晴天に咲きほころぶ花は清楚かつあでやかで魅力的だ。

拙歌)

はちすとは仏のしとねと覚ゆなら 誰の夢かぞ合歓の花糸

下手な歌ですが、合歓は誰か昔の貴い人が時を隔て見ている夢なの

か、と30年ほど昔に作った拙短歌です。

一息ついている夏の庭。

昨日の豪雨は上がり、薄曇り時に陽が射した日の日曜日、あたりに

ほっとした空気が漂っていた。

あまり降られると部分的にガラスのように透けてしまうテッポウユリ。

無事で良かったね、と喜ぶ風だった。

4月に近くのホームセンターで求めたクレマチスが二つ花をつけている。

良い色の花は大きからず、とても気に入っている。伸びてきた時の棚作

りを楽しみにしたい。

巣立ったばかりと思われる雀のヒナは恐らく今年の二番子。

三羽のヒナに餌を運んでいた親鳥は、この夏もう一度産卵、子育て

をする可能性がある。

1回に3羽を成鳥に導くとして、3回で9翅、それだけでも大変だが、

この先豪雨と酷暑が待っているので最も過酷な子育てになる。

真夏の鳥たちはしばしば口を開けて呼吸をするが、それ以外は淡々

としているように見えるので凄いなあと感心させられる。

その昔、猫に追い詰められていたヒナや胸が裂けているヒナを保護

して育てたことがあった。

大概上手くいったが、だめだったこともあった。

表情を表さない鳥たちだが、亡くなったヒナの最後は苦しそうに首を

振りながら懸命に立ち上がろうとし、またうずくまるのを繰り返した。

なきがらは折り紙のように軽く痛ましかったが、閉じた目に安息が見

られた。

以来雀にはほかと違った思い入れを覚えるようになっている。

トクサにムギワラトンボが数匹止まっていた。

とても初々しく感じられた。

本日都議選があった。

おごれる者は久しからずは方程式のようだ。

栄枯盛衰はこの先も繰り返されるような気がする。

梅雨の窓にアマガエル。

カラ梅雨と言って葉書を出していたところ、本日はよく降り梅雨本番

の空となった。

昼のカフェのお客様が窓枠でじっとしているカエルを見つけた。

梅雨の窓辺にアマガエル(正式にはニホンアマガエルと呼ぶらしい)。

拡大したカエル。見える部分の体長はわずか1,5㎝ほど。

ミニチュアのオモチャのようで可愛い。

アマガエルは繁殖期に水田へ行くが、それ以外は近辺で生活し、水

中では過ごさない。

また、耕作中の水田周囲で生活するものの、放置されて荒れた田に

は寄りつかないらしい。

人の気配とともに過ごす点で雀に似ている。

樹下美術館は耕作されている水田に隣接しているのでとてもよく見

かける。

カワラヒワがオオキンケイギクの実を食べた。

昨日午後施設回診の日、道路脇にカワラヒワが飛来して熱心に植物

の実を食べるのを見た。

実は春に咲き終えたオオキンケイギクのようであり、これは早くから特

定外来生物に指定されていて、生態系に有害な植物として駆除が求

められている。

花は黄色のコスモスに似るが春に咲き、既に結実し始めている。

実をほじって種を食べているのだろう、器用に2本の茎を掴んでいる。

食べられた種は消化されれば、駆除に一定の貢献をしている事になるが、

とても間に合わない。

ところで過日のブタナは生態系被害防止外来種の指定になっている。

この花も圧倒的な繁殖力を有していて、空き地や広場を占有しつつある。

眺めは美しかったが今後特定外来生物の指定になるのか気になる。

6月の庭は来年の仕度もしている スジボソヤマキチョウという蝶。

6月もあと少しを残して終わろうとしている。

さほど降らず、風は穏やかで暑さもほどほど、朝夕涼しく6月らしく

過ごしやすかった。

元来6月が1年で最も好きな月だったので、樹下美術館の工事も6

月開館を目指して着工したほどだった。

本日昼の静かな樹下美術館。

イトススキが細い葉を伸ばし、トクサの新芽も揃い始めた。

花を終えた植物は根だけになるか、周囲の草木に隠れて息を潜めている。

旺盛に繁る樹木といい、すでに庭は来年のことも考えているように見える。

1年の前半の最後を飾るようにテッポウユリが開花した。

一見上品なこのユリは日長おしゃべりに夢中だ。

咲くのは梅雨時だが、何日も降られる場合の花はとても哀れだ。

週間天気予報を見るかぎり雨マークは少ないのでく、しばらくおしゃべり

を楽しめるにちがいない。

本日昼、ふと目にしたダルマバノリウツギにあまり見かけない蝶が居た。

白くもなければ見慣れた黄色でもない。

調べるとスジボソヤマキチョウというらしく、翅(はね)の先端が尖っている

のが特徴のようだ。

〝ダルマバノリウツギにスジボソヤマキチョウ〟舌を噛みそうな取り合わせ

だったが、美しかった。

この蝶は県によっては絶滅危惧種の指定を受けているようであり、主に高原

や山岳など比較的高い所が生息地らしいが、新潟県では平地も一般的なの

だろうか。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。

- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。

- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。

- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。

- 昨日レコード、今日白鳥。

- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。

- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月