花鳥・庭・生き物

時雨の一日 教養人川上善兵衛 「青い鳥」のDVD

昨日に続いて朝から時雨れた一日、世情変わっても四季のうつろいはそうそう変わらない。

毎年今頃になると荒天が多くなるが、又始まったと言った感じである。

外は荒れても生活はそれなりに続くところがやはり有り難い。

昨日本日ともお客様がちゃんと見えられて、先日お抹茶を服した小学生の男子生徒さんが

昨日ふたたび見えたと聞いて嬉しかった。

夕食は祝事を迎えられるご夫婦と一緒だった。

塩尻の五一ワイナリーに残された地元上越市は岩の原葡萄園の創業者・川上善兵衛の漢詩の話をお聞きした。

詩語および情感の豊かさと髙い教養に驚きを禁じ得なかった。

帰宅するとマイブームとなっている 「青い鳥」のDVDが届いていた。

時間が無いので先ずざっと観だったが、やはり「未来の王国」のチャプターが素晴らしかった。

「時」と呼ばれるお爺さんと生まれる前の子ども達の場面なのだが、特異な設定と美しいシーンに切なくも胸打れた。

この映画のことは後に記載させて頂ければと思っています。

マユミとニシキギ。

気がつけば11月1日。

本日は終日温かく、外出時の車が示した車外温度は夕刻も19℃とありました。

さて樹下美術館の庭が色づいてきました。

比較的髙い樹は、茶色のコナラ、赤や黄のモミジ、緑からオレンジへとメグスリノキ、エンジ色のハナミズキなどがあります。

低木のマユミとニシキギもしっかり赤くなりました。

御存知の方も多いと思いますが、マユミとニシキギは遠目にとてもよく似ています。

樹下美術館の一帯では雑木に混じってマユミが多く見られました。

庭のマユミももとからあったものと、その株を分けて増やしたものです。

一方、ニシキギは当地で目にしたことはなく、造園に際して植栽されました。

その昔長野県のとある宿で初めて紅葉のニシキギを見た時は感激でした。

本日は当館のマユミとニシキギを掲載しました。

ニシキギの枝。翼(よく)と呼ばれる固く平たい樹皮が羽のように付いています。

ニシキギの枝。翼(よく)と呼ばれる固く平たい樹皮が羽のように付いています。

ニシキギの幹や枝はマユミに較べて固く、姿も良いようです。

紅葉の赤味はマユミの方が濃くなります。

開館して8年目、木々の成長と共に年々紅葉が美しくなりました。

秋冬のつがいは知恵?愛情?両方?

例年秋深まるころ、古家の軒下が雀の鳴き声で賑やかになる。

ペアの縁組みを巡る争いではなく、少なくとも数カ所の巣を取り合っているようだ。

場所が決まると夜間中からコツコツという音や羽ばたきが聞こえるようになる。

本日軒下で見られた睦まじいペア(薄いカーテン越しに撮りコントラストなどを調整してます)。

本日軒下で見られた睦まじいペア(薄いカーテン越しに撮りコントラストなどを調整してます)。

交尾、産卵は来春からなのにすでに安定したつがいに見える。

二羽が協力して自分たちが決めた巣を見張っているようでもある。

本日樹下美術館の水場にやってきて水浴びをしたシジュウカラ。

本日樹下美術館の水場にやってきて水浴びをしたシジュウカラ。

帰りも一緒だったのでつがいかもしれない。

ところで雀でいえば、若鳥を中心に秋~冬を群で移動しているグループがある一方、

上記のようにペアなどで軒下で過ごすものもいる。

厳しい冬を越すには野中の群より軒下がずっと有利にちがいない。

軒下のペアと野中の群はそれなり個々に存在理由があるのではないか。

では有利であろう軒下が比較的安定して維持されるのはどうしてだろう。

雀の寿命は平均およそ一年半(半年~数年)らしい。

つがいの死は同時ではなく、どちらか先が自然であろう。

その場合、残った個体は直ちに群などから伴侶を得てつがいを維持するシステムがあれば、

軒下は切れ目なく穏当に引き継がれていく可能性が考えられる。

真意はどうなのか、それにしても繁殖期でもないのにつがいで過ごすのは自然の知恵?

まさか愛情?

それとも両方か。

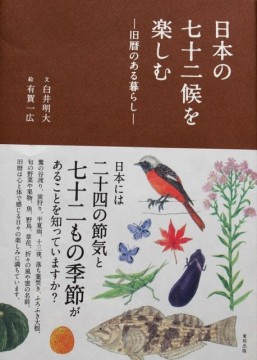

本「日本の七十二候を楽しむ ―旧歴のある暮らし―」 菊枕。

樹下美術館のカフェに本が置かれています。

当初の10冊ほどから現在70冊くらいになりました。

最近追加した本の一つに「日本の七十二候を楽しむ ―旧歴のある暮らし―」があります。

立春から大寒までの二十四節季をさらに三分した七十二候は何ともこまやかでした。

「日本の七十二候を楽しむ ―旧歴のある暮らし―」

「日本の七十二候を楽しむ ―旧歴のある暮らし―」

東邦出版・初版第1刷2012年3月2日。

樹下美術館の本は、そのわずか7ヶ月後の2012年10月17日で第7版第4刷。

人気の高さが覗えました。

当本によりますと丁度今は二十四節季の寒露(10月8日ころから始まる)に当たり、

10月13日~17日ころまでの七十二候は「菊花開く」になるそうです。

この時期の言葉として「菊枕」が掲げられていました。

旧歴9月9日重陽(ちょうよう)の節句(新暦10月2日)に菊の花を摘み、

それを乾かし、詰めて枕を作る候というわけです。

この菊香漂う枕をして寝ると恋する人が夢に現れると言い、女性が男性に贈ったということでした。

先日の皆既月蝕の夜、家のガラス戸に居たカマキリ。

先日の皆既月蝕の夜、家のガラス戸に居たカマキリ。

やはりお腹がおおきく、このようなカマキリは今年三度目です。

「菊花開く」の次の七十二候は「蟋蟀(キリギリス)戸に在り」で、10月18日~22日ころと書かれていました。

虫たちが明るさや暖かさに惹かれて人家にこっそり近づく候、ともいわれるようです。

コオロギの声も近くになるでしょうし、月食の晩の身重のカマキリにもそのような雰囲気がありました。

身辺の自然に対する昔の人々の敏感な詩情には正直驚かされます。

皆既月食 命にささやきかける満月。

今夜は初めてちゃんと眺めそして写真を写した皆既月食。

下方からぼんやりと欠けていき、上方で細くなると様相は一変した。

皆既月食とは常にこうなるのだろうか、それは異様な満月だった。

赤い丸みは夜空に浮かぶ巨大なイクラのようであり、

半透明な赤味と影模様は何かの受精卵のごとき印象だ。

太陽が命を育むのであれば、月は命の影か隠れた象徴なのだろう。

あなたは生き物なのです、と時間を掛けて訴えていたように思われた。

良く晴れたことが一番の幸いでした。

カシワバアジサイの紅葉 ハクセキレイ 可愛いコサメビタキ。

庭が少しずつ色づいてきた。

雨がちの昼、カフェに居ると小鳥たちがやって来ては立ち去った。

シックな色に染まっていく大らかなカシワバアジサイの紅葉。

シックな色に染まっていく大らかなカシワバアジサイの紅葉。

他の秋草とともに器に活けるとお互いが引き立て合う。

カフェの窓辺の前で常連のハクセキレイがトンボのなきがらを見つけた。

カフェの窓辺の前で常連のハクセキレイがトンボのなきがらを見つけた。

カフェの正面の竹杭からパッと庭に飛び降り、また戻るのを繰り返していた小鳥。

カフェの正面の竹杭からパッと庭に飛び降り、また戻るのを繰り返していた小鳥。

シジュウカラに似ていたが色うすく小型でふっくらして、メジロのような目をしていた。

コサメビタキという鳥のようであり、地味ながらとても可愛いかった。

さて明日の陶齋の器でお寿司の会は台風の影響で雨の予報です。

ご予約頂いた皆様とご一緒の食事、そして暖かな茶室の一期一会を楽しみにしています。

人の時間、鉱物の時間 秋の直球。

昨日に続いて曇りの一日、但し気温は下がった。

年と共に寒さに敏感となり、春秋はどんな服装がいいのかよく迷う。

現在長袖シャツと薄めの毛糸のチョッキを着ていて、本日看護士の半袖を吃驚の目で見た。

その昔30才後半の頃、あら先生そんな格好で寒くないですか、と往診先で言われたのを覚えている。

10月だったと思うが、自分は半袖白衣を当たり前のように着ていた。

そうおっしゃったのは亡きUさんご夫婦で、当時70代半ばだった。

いつしか(ある種手品のように)今私はUさんたちと同じになった。

さて生き物の時間と変化はめまぐるしい。

それで言えば、普段の鉱物には時間などあるのかと思うほど変化を見つけ難い。

しかし一旦災害になれば、地殻は大胆に変動し砂礫や岩石を生じまた移動する。

ほんとうに色々ありますね、とある方が仰った。

災害列島に住み色々あるなか、無事を祈る間もなく一日が終わる。

明後日に迫った「陶齋の器でお寿司を食べる秋の会」に向けて集めた紅葉した柿の葉。

明後日に迫った「陶齋の器でお寿司を食べる秋の会」に向けて集めた紅葉した柿の葉。

調理の都屋さんから柿の紅葉がありますか、と言われ、自宅のとよそ様のものから色味のよいものを選びました。

当日のお料理に添えられるはずです。

秋の会は予告より回数を減らして申し分けありませんでした。

明後日、台風が来そうですが一生懸命おもてなしするつもりです。

産卵期のカマキリ二色 御嶽山噴火と医師。

本日昼の庭で茶色のカマキリを見ました。

色は違いますが先日(9月27日)と同様お腹が大きく、産卵を待っているようでした。

カマキリは人間が近づいても慌てずに、見て見ぬ振りをしたり、じっとこちらを見てたりします。

ご異論はあろうかと思いますが、どことなく猫の気配に似ていないでもありません。

本日の茶系のカマキリ やはりお腹が大きい。

本日の茶系のカマキリ やはりお腹が大きい。

これらはオオカマキリという種類で、生活の場の違いでもともとの色が違うようです。

棲み分けているのですね。

ところで御嶽山噴火の犠牲者さんが増え続け、痛ましい限りです。

このたびのことで遭難された方々が心肺停止とされる期間が長く、不自然でお気の毒に感じていました。

どうしても現場と医師の距離が気になります。

まだ助かる人がいるかもしれません。

医師と現場がより接近して迅速な対応がなされることを切に願っています。

秋の庭になろうとしている お茶人から頂いた花々。

樹下美術館の庭は深い緑陰から秋の花の季節に変わろうとしています。

これからリンドウ、ホトトギス、野菊類、シュウメイギクなどが盛んになってきます。

本日お茶人から頂いた花々 花切れの時節、館内展示の器に生けます。

本日お茶人から頂いた花々 花切れの時節、館内展示の器に生けます。

有り難うございました。

タムラソウ、ダンギク、白花ホトトギス、細葉タムラソウ、

ジャコウソウ、黒花ヒキオコシ、赤花オケラ、山路ホトトギス、チャボシオン。

(下段の花は教えて頂きました)

随所にコスモス 満足そうなカマキリ。

いよいよ秋深まる候です。

午後美術館の周囲をぐるっと運転してコスモスを撮りました。

春先から一帯では動植物ともに元気で数も多く、命盛んな年に見えます。

こともあろうに御嶽山まで噴火したのにはとても驚きました。

噴火は突然でしたが、今月に入り火山性微動が観測されていたそうです。

黙っていて大丈夫なのでしょうか、、、。

|

|

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 週末の種々。

- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。

- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。

- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。

- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。

- 昨日レコード、今日白鳥。

- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。

- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月