樹下だより

樹下美術館、5月のコンサートのお知らせ。もやがちな午後。

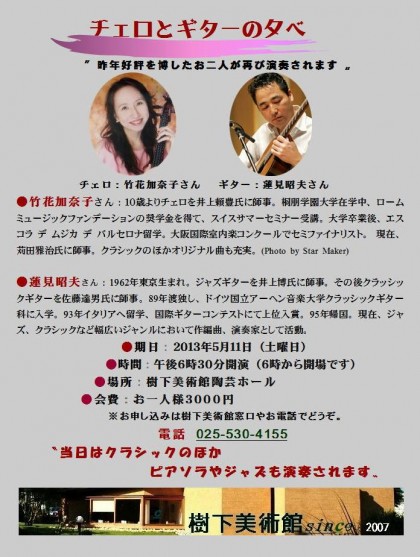

朝から南風の日です。さて5月の「チェロとギター音楽会」のお知らせをさせて頂きます。

幅広く豊かな音楽センスをお持ちのお二人の演奏が待たれます。

本日遠くの景色がもやにかすんでいた。中国からのPM2,5プラス黄砂かもしれなません、セキ払いしたいような喉の違和感が続きました。

もうすぐ今年の開館。

よく晴れた日でした。樹下美術館は雪がほとんど消えて15日の会館を迎えようとしています。

●今年の齋藤三郎(陶芸)は「代表作展」としました。展示作品の花瓶のいくつかには実際花を飾ることにいたしました。

●倉石隆(絵画)は「倉石隆のお嬢さん展」とし、展示は素描、油彩、版画から7~8点を選んで架けます。

˝どうかお楽しみにお待ちください˝

吹雪模様の日の上越市頸城区城野腰(じょうのこし) 入園児健診。

一両日雪混じりの強い風に見舞われている。(昨日は北陸地方に春一番が吹いたというが。)

例年2月は変化が多い。零下の低温が続くかと思えば素晴らしい好天が訪れ、雪はまだ油断できない。だが2月はあっという間に過ぎるにちがいない。

本日午後、担当の保育園で今春入園予定児の健診があった。事故が報じられたため、親御さんたちが食物アレルギーに敏感になっていることが問診票からよく伝わる。

外来では20~60代の大人のインフルエンザが目立っている。70才以上の高齢者の皆さんは今のところ比較的平穏。

保育園を終え特養ホームを回診して帰り道、城野腰の通りを直江津方向から撮りました。樹下美術館はこの先300メートルほどです。

倉石隆のサイン。

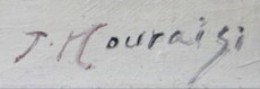

当館常設展示の画家・倉石隆(くらいしたかし)のサインの多くは、有るか無しか非常に控えめです。

多くは以下に掲載しました一番上の写真のように“T・Kouraisi ”です。

時代、作品によって幾つかのパターンがみられますので、挙げてみました。

1950年に上京後、最も多く見られたサインT・Kouraisi 、油彩「朱色のチューブ」から。苗字のイニシャルKがMのように見えます。苗字の“く”をKouと書くのはフランス的ですね。

1945-50年の髙田時代に描かれた油彩「(婦人像)」のサイン。比較的大きめにR Kurai と書かれています。氏の本名は倉石隆壽(たかなが)ですが名を隆(りゅう)と称してイニシャルにRを用いたようです。

Kurai (くらい)と書いたのは、戦後苦しい時代の心を写しているのでしょうか。

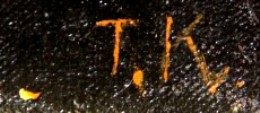

1985年の「ベラスケス回想」に使われたイニシャルのT.Kサイン。このようなものは少なく、当館収蔵作品では3点だけです。黒地にお得意の朱色で直線的に署名しています。

1964年の「詩人」のサインです。制作年とともにTakasi. Kouraisi と珍しくフルネームで書かれています。モノトーンの比較的大きな絵の右上隅にある、見落としそうなほど小さなサインです。

大柄な倉石氏の小さなサインは、作品を邪魔しないようにという配慮と美意識によるものと思われます。

また絵の地色や下地・質感(マチエール)との関係、フォルム、筆速度、などにセンスの良さが感じられます。サインには“もう一つの作品”を見る楽しみがあるようです。

今春発行(必ずやと思っています)予定の氏の図録には楽しいサインのページを設けるつもりです。

「お声」の掲載 今年度の樹下美術館。

樹下美術館には何冊かノートを置かせていただき、ご自由に皆様の感想を頂戴しています。

それをホームページ「お声」欄にお載せしてますが、このたび昨年度の後半分をまとめました。どうかご覧下さい。

去る1月31日の樹下美術館です。

現在雪は20㎝前後、昨年より少なく経過しています。

●齋藤三郎、倉石隆両氏作品、建物、庭、お茶、音楽、と広く感想が綴られていました。

落ち着いた/インスピレーションが沸いた/癒された/涙が出た/くつろいだ/ほっとする/心豊かに満たされた/庭が目にしみた/参考にしたい/雨音が音楽的/ 素敵な時間だった/心洗われた/非日常を味わった、、、等々本当に有り難うございました。

そして多くの方々に「また来たい」とお書きいただきました。

樹下美術館は申し訳ないほど小さな美術館です、きっとご不自由もあったにちがいありません。

3月15日、今年の開館はまもなくやって来ます。しっかり準備をして皆様をお迎えしたいと思います。

【今年は7年目です】

●今年の倉石隆は「倉石隆の少女」を中心に、陶齋は一部の器に「花を入れて」展示致します。

●イベントでは6月に音楽会、10月は陶齋の器を使った食事会、などを計画いたしてます。

ーどうかお楽しみに、皆でお待ち申し上げますー

まだ小さいのですが沢山採れました。

吹雪の日の若松。

本日から上越市大潟区も今冬二回目の強い寒波に見舞われた。週末にかけて数日続く模様だが、昨年のような豪雪は免れますように。

・松樹千年翠 (しょうじゅせんねんのみどり) 移ろいやすい世界にあって松の緑の如く生き生きとして変わらぬことの貴重。

・松無古今色(まつにここんのいろなし) 松の色のように古今(老若、時代)を問わず等しく変わりない価値というものがある。命や美のことではないかと理解しています。

お茶室に掛けられる一行書の掛け軸の言葉は禅語が多い。松の題材は色々ありますが、よく見たものを二つ挙げてみました。ほか自然に関するものでは、月、水、山、雲などが多いようです。

暖かな大寒の日に絵画のサインを撮影。

倉石隆の絵画のサインを図録に載せようということで、写真を撮りに美術館へ行った。

穏やかな晴れ間の夕刻、遠回りをして雑木林や田んぼを通った。かつて午後4時といえば辺りは暗くなったのが4時40分の空はまだ明るい。

作業の後始末。イーゼルに乗せ照明を当てて30枚近く撮った。

作業の後始末。イーゼルに乗せ照明を当てて30枚近く撮った。

倉石隆の作品には傑作と思われるものでサインが無いこともある。

今朝の新聞は本日の大寒を知らせていた。しかし、暖かい。

拙句) 大寒や見上ぐる空の高さかな

記念砲台 倉石氏と同じ場所 越前海岸からの水仙。

私の高校時代は患った結核のため卒業まで4年もかかり、総じて孤独だった。そんな時代の、数少ない楽しい思い出に、ある日の美術の授業がある。

穏やかな春陽の日、私は一人で学校を出てどこか小高い場所へ行った。そこで関田山脈を背景に桃の花咲く田を描いた。思った以上に旨く描けうっとりするような時間を過ごした。

しかしその後、絵を描いた場所が全く思い出せなくなった。ある場所まで辿ると忽然と消えるのだ。現在母校・髙田高校の周囲には田も高台も無い。あれだけ気持ちよく山脈を見遙かせた場所とはどこだったのか。

ところで一昨日、故倉石隆氏の奥様とお電話で話した折り、氏の髙田中学時代のことをお尋ねした。氏には矢野利隆、賀川孝、矢島甲子夫各氏の同世代で中学からの画友がいる。

そのお電話で、幻のごとき場所の名前が出た。中学時代の倉石氏は、仲間とともに授業をさぼってはよく「記念砲台」へ行ってスケッチをしていたとお聞きした。

記念砲台?うっすら聞き覚えがあった。しかしかすかに耳に残るその場所はどこなのか、判然としない。

そして昨日夕刻、倉石氏の交友関係のことをさらに聞くべく髙田の舟見倹二さん宅をお訪ねした。舟見氏は倉石隆氏より7、8才お若いが、現在も旺盛な制作活動を続けられ芸術家たちの世代を繋ぐ大切な役割をされている。

多岐かつ詳細なお話は興味深いものばかりだった。一段落すると「記念砲台」とは何ですか、とお尋ねしてみた。

「そりゃまた、懐かしいものが出てきたね」と仰った。

現在本城町にある地域振興局(旧上越支庁舎)の場所は、かつて一段高い土手状になっていた。そこを記念砲台と呼んでいたが、陸軍髙田師団の演習地だったようだ。

氏の父君は師団の重要施設・偕行舎を預かる将校だった。それで冬が近づくと百を超える植木鉢に雪よけを施すため記念砲台へ行って茅や笹を刈って運んだ。子どもには大変だったが懐かしい場所とおっしゃった。

同行した妻は妻で「学校のスキー授業が記念砲台であった」と述べた。

格調高い舟見邸の一室。

興味深いご自分の作品が展示されていて見飽きることがない。

髙田の街は変わった。なるほど振興局(支庁舎)のある所に、かつて記念砲台と呼ばれる台地があったなら当時の田も、桃も山脈まで一望できたろう。自分が写生をした場所はそこにちがいない。学校からおよそ10分、方向も距離も体が覚えているものと合っている。

高校時代の貴重なひとときを過ごした場所の謎が、この2日間で突然解けた。そこはかつて倉石隆が授業を抜け出し仲間とともに絵を描いた所でもあったとは、幸運なことだった。

砲台で舟見氏は茅を刈り、妻はスキーをしたという。髙田の人達にとって記念砲台は、色々と懐かしい場所だったのではないだろうか。

※付記:記念砲台で納得出来る絵が描けた午後、とても気を良くして学校へ戻りました。何かと自信が無かった学業や健康でしたが、その頃から自分を包んでいた悲観的な気分が漠然とした希望へ変わりはじめたような印象があります。

この一年で高校を卒業できる、、、「春の記念砲台」。

(記事を書いてからあの日あの頃、その気分などが漠然とよみがえりました。そのため付記の部分を翌日1月15日に追加しました)

本日の東京は荒天となり銀座にも積雪があったという。当地大潟区はみぞれが降ったもののほとんど積雪はない。

夕雲が巨人になった 倉石隆氏のモノトーン。

先日の夕刻、仕事の帰り道が西に向いた。曇り空におぼろげな陽が見えて、ジグザグの雲が掛かっていた。

倉石隆氏によく見られるモノトーンの調子に似ていると思った。縦横一枚ずつ撮影して帰り、写真の上下を変えてみると人が歩いているような姿となった。

逆さにすると夕陽を背に巨人が歩く姿、あるいは種をまく人のようでもある。

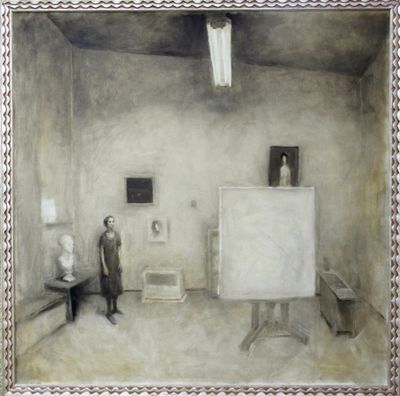

とても気に入っている倉石氏の「画室」。油彩 99.0×99.0㎝

夕暮れの空の色から倉石氏のモノトーンの絵が繰り返し浮かぶようになった。そもそも氏の絵画は華やかな色相のそれではなく、陰影を重んじたモノトーン調で描かれるものが非常に多い。グレー系のほか朱色(バーミリオン)も好まれる。

倉石作品の制作年や氏の交友など溜め込んでいた宿題があったので本日昼、久しぶりに奥様にお電話した。とてもお元気なお声に安堵するとともに、モノトーンのことで以下の様な生前のご本人のお話が聞けた。

“南国的な絵への憧れはあるが、色彩に乏しい雪国で育ったためどうしてもモノトーンの傾向になる”

と仰っていたと云う。明快なお話だった。

全くの例外はあろうが、新潟県出身(雪国)の画家には内的で実直な傾向が共通するのだろうか。芸術を形成するいくつかの要素のなかで故郷の影響は重要なものの一つかもしれない。

そのほかにも興味深いお話を伺って有益だった。あと一息の図録、突破口になりそうな気がした。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月