樹下だより

山本信さんの「少女」の塑像の表情。

先週の日曜日は大宮で山本信氏の彫刻展最終日を見た。そのとき求めた少女の像のなんとも言えない笑みに惹かれた。

作品は予定よりも早く届けられた。それが昨日、考えていた樹下美術館の壁際のテーブルに置くと微笑が消え、あまつさえ緊張が現れたのだ。

昨日樹下美術館の壁際のテーブルで思わぬ緊張が現れた。写す角度を色々変えたが同じだった。

大宮の微笑はどこへ消えたのか、同じ作品とは思われないほどの違いに戸惑った。そこであらためて大宮の写真を見ると像の影が右前に出ていて、左上からの逆光であることが分かった。

これだと少女の上下の唇が合わさるラインが良く出る。さらに上がっていた左右の口角がくっきり現れ、微笑みが浮かぶにちがいない。

一方当美術館の壁際のテーブルに置いた場合、正面からの外光によって影が生まれにくい。当然笑みをもたらす口角もうまく現れない。しかも目のフチと全体が平板となり、逆に眼球だけが光る。笑みに代わって緊張が生まれるのもうなずけた。

高さおよそ24㎝、小ぶりな少女は窓辺に移って初々しい表情に変わった。

時間(日の高さ)、お天気によっても微妙に変わるのではないだろうか。

本日夕刻、出かけて行って窓際のカウンターに置いてみた。すると外光を背にして笑みが戻り、とても柔和な表情となった。

妻によると会場で山本さんは「光を考えて置いてみてください」、と仰ったそうである。

確かに彫刻、とくに人や動物、そのほか構造物、さらに自然までが光りと影(あるいは時間)で表情は変わろう。写真でもそのことを経験する。

このたびは少女の貴重な微笑が戻り胸をなで下ろした。今後は窓辺で、しかも皆様の近くでお迎えできるようになり、良かったと思う。

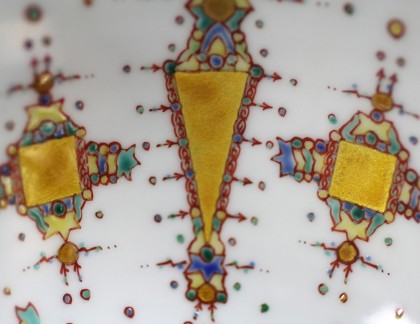

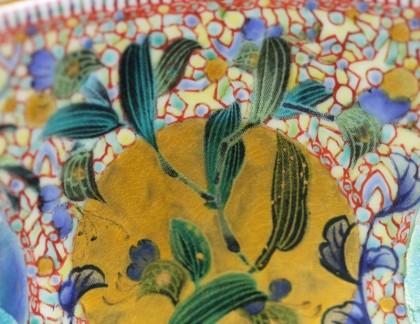

鈴木秀昭さんの金彩花銀河茶碗。

10数年、愛してやまない現代陶芸作家、鈴木秀昭さんの抹茶茶碗が届いた。氏は色絵であるが、器には金彩銀彩を用い、天文的な記号や文様が描かれる。

宇宙の様式や真理を曼荼羅的に表象させているように見えるが、なにより壮大な気宇のもとで制作を˝楽しむ˝氏の時間が伝わってくる。

見込みの一部に露草が描かれ、下方に桜がある。ここは突然琳派的な絵付け。

見込みの一部に露草が描かれ、下方に桜がある。ここは突然琳派的な絵付け。

上から見込みと茶だまり(底)を見る。太陽であろうか存在の根源が輝いている。

上から見込みと茶だまり(底)を見る。太陽であろうか存在の根源が輝いている。

それにしても器の内側まで細密な模様を描ききる。直線などはどんな筆でどのように描くのだろう。

碗の正面は桜とキキョウの春秋が描かれている。

碗の正面は桜とキキョウの春秋が描かれている。

ちりばめられた記号に四季の花が描かれるのを見たのは初めて。

宇宙の時間に四季が重なる。氏はつねに進化し、ファンを驚かす。

碗の裏手は向側の見込みと同じ模様が相対している。白い地肌が静かに金彩を輝かせる。形も実に大らか。

碗の裏手は向側の見込みと同じ模様が相対している。白い地肌が静かに金彩を輝かせる。形も実に大らか。

昨年から樹下美術館のカフェでお出ししている鈴木さんのお抹茶茶碗「金彩銀彩星塵茶碗」

昨年から樹下美術館のカフェでお出ししている鈴木さんのお抹茶茶碗「金彩銀彩星塵茶碗」

人気がある。

鈴木さんの器は絵付けが途方も無く細密で、しかも金銀彩が重ねられる。一体何度焼成するのだろうか。

超絶な作風にもかかわらず、価格はうん十万ではなく10万円以下。このことにも驚かされる。氏は従来の陶芸家の立場から解放されているのかもしれない。ファンはきっと厚いことだろう。

鈴木秀昭さん:1959年東京生まれ、伊東市在住/ユタ州立大学社会学部卒業/アメリカに於いて芸術系大学院卒業/アメリカ、カナダ、オランダ、韓国で制活動/フランス文科相賞受賞、オーストラリア国際陶芸展で奨励賞、現代工芸アートフェア(東京国際フォーラム)、バラミタ陶芸大賞の受賞歴/フランス、オランダ、アメリカ、オーストラリア、ほか国内の美術施設でもコレクションされる。

以前にも金銀彩綺麗星茶碗」を当ノートで紹介させて頂きました。

幼い松を移植した。

樹下美術館隣接の庭に実生で育った小さな松が沢山ある。数本の古い松から落ちた松ぼっくりから育っている。落ち葉が積もる自然な環境は悪くないが日当たりが悪い。

それで一昨日、美術館の東側の草地(雑草地)へ移した。

元あったところで撮影した若木。子どもが遊んでいるような無邪気さ。

元あったところで撮影した若木。子どもが遊んでいるような無邪気さ。

70歳を過ぎて松を植える、、、いつまで見届けられるのかと思う。しかしこの年になれば何をしてもみな同じ、良いと思うことを行えばいい。

9本移したが、大きなものは胸の高さくらいで、チビちゃんは膝くらい。

今夕仕事を終えて支柱を添えた。始まって20年は経つのか、松枯れの病は絶えない。新たな楽しみであるが無事な成長を祈るばかりだ。

良いお彼岸でした。

穏やかな薄曇、今頃らしいといえばそのようなお彼岸の一日でした。

上越に良いところがあると聞いたからという新潟市のカップルさん、二時間以上もゆっくりされましたね。

お近くの青年さん、市内のカップルさん、多くの皆様、丁寧に作品を見て頂き感謝しています。

母の故郷佐賀県を訪ねたのは昨年の今頃で、お彼岸の連休。思い出深い感傷旅行でした。

母の故郷佐賀県を訪ねたのは昨年の今頃で、お彼岸の連休。思い出深い感傷旅行でした。

ところで樹下美術館の行き帰りによくこの踏切を通ります。ほくほく線と信越線が通過する広い踏切にはいつも旅情が漂っています。(向こうは犀潟駅です)

友人ご夫婦からおはぎを頂きました。お二人ともいつも忙しいのに美味しいおはぎでした。

友人ご夫婦からおはぎを頂きました。お二人ともいつも忙しいのに美味しいおはぎでした。

かつて医師会長のころあまりの忙しさに頭がおかしくなりそうでした。

「用事は忙しい人に頼め」か、なるほどなと思いました。

「忙しい人ほどちゃんと作る」

これは本日おはぎを見た妻の感想でした。

午後からお客様の相手をさせて頂いたり、裏の芝生の草取りや、チューリップの植栽、実生で育っている松苗の移植などして暗くなるまで美術館で過ごしました。明日は一転荒れて寒くなるという予報です。

※チューリップは、前年秋に慌ただしく(時には悪天候も)支度するより、春にスーパーで苗を買う方がずっと便利と知りました。

よく晴れた日曜日の美術館。

本日日曜日はよく晴れました。

午前早くから新潟市の男性が来館され三脚を立てて沢山美術館を撮られ、5月の音楽会の予約もされたとお聞きしました。何とも嬉しいことでした。

昼食にカフェのトーストを食べて庭で仕事をしましたが、短パンのランナーが入って来られ、しばらくして再び走って出られました。ミルクを飲んで行かれたそうです、日曜日ですね。

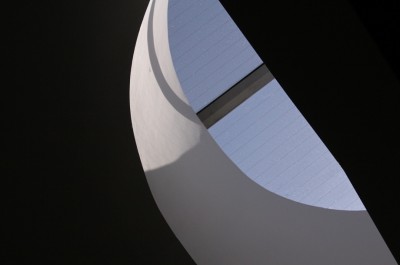

絵画ホールの天井は短い半円に切り抜かれています。そこから気持ちの良い空が見えていました。

絵画ホールの天井は短い半円に切り抜かれています。そこから気持ちの良い空が見えていました。

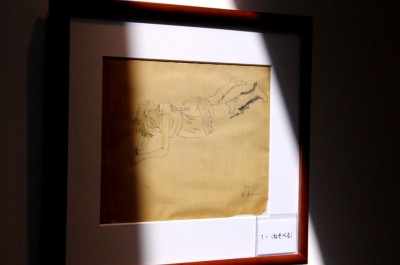

その天井の光が照らしていたのは倉石隆氏のペン画。戦後まもなくご長女を描かれました。

その天井の光が照らしていたのは倉石隆氏のペン画。戦後まもなくご長女を描かれました。

いわゆる˝わら半紙˝に描かれていて劣化が目立ちますので、複製を架けました。

うまく撮れたと思いましたので見ていただき、「ブログに載せていいですか」とお聞きしました。

うまく撮れたと思いましたので見ていただき、「ブログに載せていいですか」とお聞きしました。

お二人は「どうぞ!」と仰ってくださいました。

夕方にかけて庭全体に液肥をかけていると、入り日の空に飛行機雲。

夕方にかけて庭全体に液肥をかけていると、入り日の空に飛行機雲。

梅のつぼみが膨らんでいます。

本日ご来館の皆様、有り難うございました。

昨日15日は7年目の開館でした。

冷えましたが昨日3月15日はよく晴れ、今年の樹下美術館が開館いたしました。

これまで3月1日の開館でしたが、毎年相当に雪が残り初日のお客様は数人ということもありました。

それに比して本日は雪もなく14名の方がお見えになり、樹下美術館としては好調なスタートと喜んでいます。

昼に寄りましたカフェで窓辺の春陽に当たる皆様の背中に笑顔を感じました。

お会いした方からは展示への好印象が聞けて喜んでいます。

同夜パソコンのインクを買いに外出しますと美しい星空。

9時過ぎの西方にオリオン座と冬の大三角、そして大六角が天上まででありありと見られました。

染み渡った星空は壮大で、開館まで続いた慌ただしさを忘れさせてくれました。

今年も何卒よろしくお願い申し上げます。

楽しい展示になりました。

寒い一日でした。皆で展示作業を行い無事終了しました。

例年より15日開館を遅らせましたが、お陰様で準備にゆとりが生まれ、

展示が深みを増したように感じられます。

どうぞお楽しみに。

二回目のミーティングの日。

二日続きの晴、三月のお天気は例年より機嫌良く見えます。

本日昼、今月二回目のミーティングをしました。

皆様への説明力アップを目指し、スタッフ向けに作品の細かな資料を作成してより良い対応を

心がけることに致しました。

本日雪囲いもすっかり取れました。

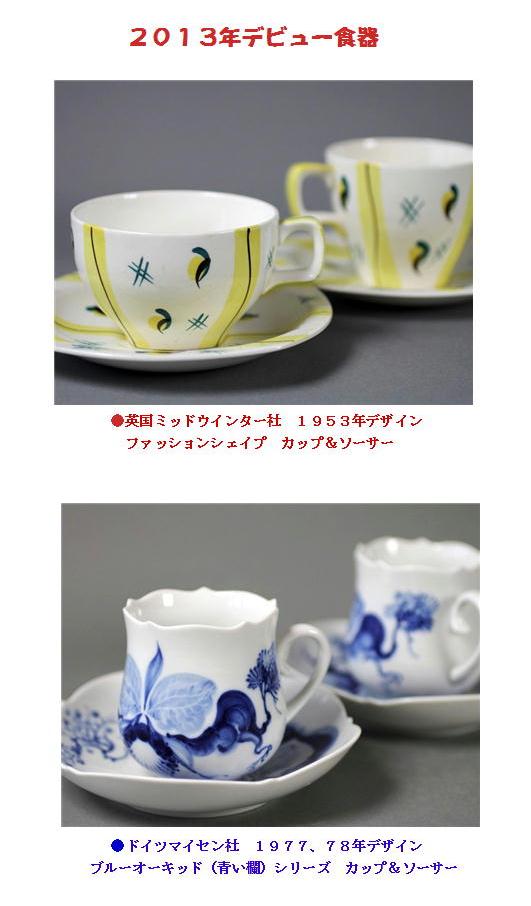

ライトとエレガンス、今年からカフェに加わる器です。

毎年カフェの食器を少しずつ入れ替えてきました。

今年は英国のミッドウインター社のファッションシェイプから軽やかなカップ&ソーサーが2器、

ドイツマイセン社から東洋的でエレガントなブルーオーキッド(青い蘭)が2器加わります。

軽やかさと優雅さ、対照的で楽しめることでしょう。

非常に暖かだったミーティングの日

午後の休診日、昼から15日の今年の開館に向けてミーティングをした。

冬期休暇の80日は、ある種あっという間だった。久しぶりのスタッフは私が痩せたことにびっくりしていた。

カフェは板囲いされている。昨年は雪から掘り出すようにして開館した。

カフェは板囲いされている。昨年は雪から掘り出すようにして開館した。

本日小さな三角形の雪が、建物にしがみついて残っていたるだけ、昨年とは大違い。

しかし突然どかっと降らないとも限らない。

庭で最初に咲くクリスマスローズはいつもこのニガー種、それもチビちゃんから。

庭で最初に咲くクリスマスローズはいつもこのニガー種、それもチビちゃんから。

ランチのあと、あまりの暖かさに低い木立の雪囲いの一部を取ってみた。

ランチのあと、あまりの暖かさに低い木立の雪囲いの一部を取ってみた。

まだ何倍も残っているが、男性スタッフがやってくれる。

皆さんとのランチは大潟区土底浜の「サブリーユ」で。魚料理のコースランチは美味しくて、おなかいっぱいだった。新たな課題はリバウンドかもしれない。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月