樹下だより

花 代掻き 草取り 夕月。

夕刻から二時間、妻と庭仕事をした。ネットで取り寄せた大好きなマツモトセンノウを三株植えてあとはすべて草取り。気温が上がり雨も降ったので一気に花の勢いが増したが、雑草も伸びる。

除草が必要な草は季節によって変わるが少なくとも7~8種類はあろう。この時期、触ったりあるいは近づいただけでパチパチと弾けて猛烈に種を飛ばすタネツケバナが凄まじい。雨によってすでに今年二回目の発芽をしたのではないかと思われるものまで生えている。

一方で突然増えるスミレ類や裏の芦、そして芝のはびこりも要注意だ。庭が荒れることは施設が荒れている事でもある。草取りは樹下美術館の大切な仕事で、一種修行のような気がしないでもない。

カフェ降り口は自家製の花。 カフェ降り口は自家製の花。 あちこちで咲きそろったエビネ。 あちこちで咲きそろったエビネ。 |

卯の花/ヒメウツギ。 卯の花/ヒメウツギ。 ようやく花開いたスズラン。 ようやく花開いたスズラン。 |

日ぐれて静かになったすぐ裏の田んぼ。

日ぐれて静かになったすぐ裏の田んぼ。

しばらく前までエンジン音がしてトラクターが代掻きをしていた。

夏の花マツモトセンノウは10カ所ほど植わったことになる。ガンピなどとともにとても楽しみだ。

毎年母の日にと妻に届くアジサイが今年も庭に移植された。

心揺さぶられたコンサート。

昨夜小雨のコンサートが終わった。予定を越える盛況で、3カ所の駐車場はいずれも一杯だった。、予約された新潟市そして東京都からのお客様もお見えになった。

「夏は来ぬ」から始まった会場。演奏者のコンディション、選曲、アンサンブル、音響、お客様、みな素晴らしかった。サン=サーンスやヘンデルの古典はもちろん、竹花さんオリジナルも熱い反応があり、迫力のピアソラとチック・コリアは圧倒的だった。スタンダード曲サマータイムと追加されたマイ・フーリッシュハートの中低音に心揺さぶられ、アンコールの愛の賛歌やマイ・ウエイなどではついに涙がこみ上げた。

チェロの竹花加奈子さん、ギターの蓮見昭夫さん、まことに有り難うございました。

はじめての方に沢山ご来場いただき、音楽を共にした一期一会の夕べ。

はじめての方に沢山ご来場いただき、音楽を共にした一期一会の夕べ。

有り難うございました、どうかお気を付けてお帰りください。

展示物移動、照明設定、椅子搬入、駐車場案内、撤収などの作業を完遂されたスタッフの皆様に深く感謝しています。

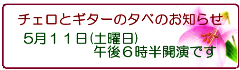

コンサートのウエルカムボード。

いつも紙に文字だけだった入り口の案内。今回絵をと考えて急遽パステルを買ってきてもらいました。

A3サイズのキャンソン紙に生まれて初めてパステルで描きました。パステルは粘りがあって伸びると想像していましたが、カチカチのパサパサ。描きにくいなあと思いました。

あまりこだわると苦労が予想されましたので、つたなくも一回で終了としました。

24色セットでしたが白が無いので少し驚きでした。

24色セットでしたが白が無いので少し驚きでした。

こんどは教則本くらい読まなくては。

明日のコンサート、

幼稚なボードを入り口のイーゼルに置き、心からお待ち申し上げます。

Summertime サマータイム。

明日に迫ったコンサート。先日はヘンデルのラルゴ、オンブラ・マイ・フのことを載せました。本日はせっかくガーシュインのオペラ「ポーギーとベス」からサマータイムが演奏されますのでyou tubeから引いてきました。

スタジオ制作版の「ポーギーとトベス」のDVDからサマータイム。

第1幕1場の冒頭で歌われる子守歌で、実際にはハロリン・ブラックウェルが歌っています。

1920年代、底辺の黒人たちの過酷な日常の中で幾多の事件と愛、悲しみと希望が描かれます。

上掲で歌っている母クララは後に亡くなり、その後赤ちゃんは次々人手を渡って育てられます。そのたびに「サマータイム」が歌われ、主人号たちの波乱と愛の傍らで、赤ちゃんは一縷の希望の表象のごとくです。

曲はオペラから出発してジャズ・ポピュラーのスタンダード曲となりました。多くのプレーヤーに愛され2700ものカバーがあるそうです。

Summertime冒頭部分の訳詞(拙意訳)

夏の暮らしは楽でいいの

魚は飛び跳ね、綿は伸びてる

パパはリッチで、ママは美人

だからチビちゃんしずかにして

泣かないでね

ある日の朝、あなたは歌いはじめ

翼を広げ 大空へ向かって羽ばたくでしょう

でもその日の朝まで

何も怖がることはないの

ダディとマミーがそばに一緒だから

明日の演奏が楽しみです。

樹下美術館の山菜 蕗の下ごしらえ 続く寒冷。

毎年樹下美術館の庭で山菜が採れます、と言っても蕗ですが。早春にフキノトウ、今ちょうど蕗の採り頃のようです。妻が採ってきて切りそろえ、湯がいて皮を挽きました。

皮を挽いてきれいになった。

皮を挽いてきれいになった。

山菜の支度は意外と手間が掛かるのですね。

ところで、お会いする皆さんが口々に寒さによる田畑の遅れを嘆かれます。畑の苗が植えた時のまま大きくならない。稲の苗も小さいなどです。

本日は晴天でしたが、やはり寒い一日でした。夏もそこまで来ているはず、この寒冷は少々心配です。

ヘンデルの歌劇からラルゴ 「Ombra mai fù」 オンブラ・マイ・フ

樹下美術館に於ける5月11日の˝チェロとギターの夕べ˝コンサートが近づきました。

当日のプログラムとして ヘンデルの「ラルゴ」、サンサース「白鳥」、ガーシュイン「サマー・タイム」、竹花加奈子さんオリジナル「プラザカテドラル」、ピアソラ「リベルタンゴ」、ほか魅力的な曲が知らされています。

なかでも本日は樹下美術館にぴったり!ヘンデルのラルゴ:歌劇「セルセ(クセルクセス)」第1幕1場冒頭のアリアOmbra mai fùオンブラ・マイ・フを取りあげてみました。アリアは「木陰にて」とも呼ばれるようです。

以下アリア「Ombra mai fù」。オンブラとはイタリア語で影あるいは陰ということでした。

Ombra mai fù

di vegetabile,

cara ed amabile,

soave più

「こんなにも いとしく愛らしく 気もちのいい 木陰は いままであっただろうか」

(ウエブ参考の意訳)

どなたも一度は耳にしたであろうアリアは、ウィスキーのCMにも用いられました。ペルシャの王セルセ(クセルセール)は素晴らしいプラタナスの木陰に感嘆し、樹に宝飾品を与え、護衛さえつけたという物語場面のアリア、とあります。

キャスリーン・バトルの「Ombra mai fù・オンブラ・マイ・フ」

上越市は大潟区の「新潟県立大潟水と森公園」のプラタナス(一昨年5月)。

上越市は大潟区の「新潟県立大潟水と森公園」のプラタナス(一昨年5月)。

宝飾を与えるかは別にして、非常に見事な大木ぶりに驚かされます。

当県立公園一帯は古代をそのままに、随所にパワー・スポット的な雰囲気が漂います。

最も良い季節の始まりです。どうか当日の竹花加奈子さんと蓮見昭夫さんの演奏にご期待ください。

樹下美術館の花鳥とお茶。

寒い日が続き、風邪の方が絶えず、子どもさんたちに冬場に多い感染性胃腸炎が見られます。

お陰様で4月の美術館は昨年より多くの来館者さんがあったと聞きました。展示も好評で、斉藤さんの器に花を入れていること、倉石氏の「お嬢さん」を褒めて頂いています。

本日昼、出向いて斉藤さんの器と花を写してきました。花や枝は仕事場と樹下美術館の庭のものです。

白磁壺にクリスマスローズとアジサイの枝。 白磁壺にクリスマスローズとアジサイの枝。 手桶花入れにアジサイの枝と白ツバキ。 手桶花入れにアジサイの枝と白ツバキ。 |

辰砂(しんしゃ)の花瓶にガマズミの枝と白ツバキ。 辰砂(しんしゃ)の花瓶にガマズミの枝と白ツバキ。 辰砂の花瓶にヤマブキとアマドコロ。 辰砂の花瓶にヤマブキとアマドコロ。 |

大潟区の仕事場ではウグイスが連日鮮やかな鳴き声を聞かせてくれます。美術館のカフェのお抹茶はウグイスのお菓子でした。

ウグイスのお菓子は写真の姿にそっくりでした。

ウグイスのお菓子は写真の姿にそっくりでした。

お菓子は上越市黒井の坂詰さん、お茶碗は解良正敏さんの三彩面取り茶碗、

白磁の銘々皿(お菓子皿)は斉藤尚明さんです。

今年一番賑わった樹下美術館 今日も鳥です。

連休入り二日目、小生の休みは本日からでした。漸く暖かくなり樹下美術館は今年一番の賑わいでした。

当館は30名を越えると大賑わいと言っています。ほぼすべての方が展示をご覧になりカフェでお茶をされました。

午後、上越市は仲町の女将さんや大御所さんご一同が賑やかにお見えになりました。

庭の鳥たちも一生懸命でした。連日で相済みません。

コムクドリは巣作り、子作りともする気配がありません、大丈夫でしょうか。

春の花ざかり 盛況な音楽会の申し込み。

地面が温まってきて花は勢いを増しています。見頃や見所を心得た花は慎ましくも見応えがあります。

みつばつつじ みつばつつじ  やぶ椿 やぶ椿 福島のシラネアオイ 福島のシラネアオイ 活けられた袖隠しという名の椿 活けられた袖隠しという名の椿 |

クリスマスローズ- クリスマスローズ- 赤い斑の椿 赤い斑の椿 華やかな椿 華やかな椿 チューリップとクリスマスローズ- チューリップとクリスマスローズ- |

参加ご希望数が54名様となりました。応募が増え続けていますので10席増やして70席をご用意することに致しました。

参加ご希望数が54名様となりました。応募が増え続けていますので10席増やして70席をご用意することに致しました。

夜、用事で玄関を出ますと山や森の匂いがしました。

毎年訪れる良い香り、山も森も温まってきたのですね。

大きな円がゆっくり回っている。

昨日は嵐の後の晴れ間が見られた。そんな日にあるおうちからシイタケとコゴミを頂いた。

美味しそうなシイタケと青々した春一番の山菜コゴミ。頂いたおうちのおばあさんはいつもニコニコし、常に娘さんが付き添われる。

その昔、そこのお孫さん兄妹が小学生のころ、宿題のインタビューを受けた。兄妹は明るく活発だった。

当時から頂き物をしていたのである日、二人を我が家の夕食に誘った。スパゲッティとコーンポタージュを楽しく食べたが、小さなお客様との食事は懐かしい。

今二人はすっかり成人していて、飛行機好きのお兄ちゃんは大きな空港で、可愛い妹さんは幼稚園で頑張っている。

さて本日村上市からご夫婦のお客様があった。昨年一年間、小生が「樹下美術館だより」を書かせて頂いた茶道月刊誌「石州」の読者さんだった。館内のノートには感激された旨ていねいにしたためられていた。遠いところからお寄り頂き、私たちの方こそ感謝しています。

患者さんや来館者さんとのことでは、大きな円がゆっくりと回っているイメージがあります。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月