頸城野点景

鵜の浜の夕焼け

昨夕は、上越市大潟区鵜の浜温泉のホテルを会場にウツと不安障害の講演会があった。近時、多様な薬剤が開発され病に寄与している。一方で問題の背景に耳傾けることも大切なことであろう。

講演時間まで鵜の浜の海へ出て夕焼けを見た。

今日の鵜の浜の夕焼け。

昔懐かしいRoger WilliamsのDEAR HEART

(もう一度聞くときは左上のReplayを押してください)

行く夏

昨日から来ている姪たちと海へ行った。日曜の朝7時半の海など早くて普段見たことがない。しかし海は音もなく静かでとても良かった。何組かの若者たちがいて楽しんでいた。

ひとしきりシーグラスを拾って浜茶屋(海の家)でかき氷。この飲み物の最後はやはりコメカミが痛くなる。

空は澄み明らかに海はしみじみとし始めている。まもなく秋、いやもう初秋、たとえ猛暑でもそう決めてみた。

行く夏を小屋のレゲエが惜しんでる sousi

雨雲へ向かう草道土底浜

上越市大潟区の土底浜。海に沿った高台にすっぽり腰まで埋まる草の道がある。下に平行して車も通れる道があるのに、何のために使うのだろう。あたりに畑もなければ小屋もない。不思議な道だが誰かが通っている気配はある。

ここの夕焼けも良くてたまに来ますが、少々気になる道です。土底浜(どそこはま)は本当に変わった地名だと思います。ドソコはアイヌ語だったのかもしれません。写真は今夕でした。

雨雲へ向かう草道土底浜 たれの道かや今も道らし

見納めでもいいという夕焼け

今日は雨を待って空が気になっていた。夕食中、カーテンを開けると東の空に小さな虹が出ていた。以前、不安定なお天気の夕刻に虹が出て、素晴らしい夕焼けがあった。

「海へ行ってみよう」と妻に声を掛けて食事を中断した。車で着いた近くの四ツ屋浜はまあまあの夕焼けだった。それでも妻は喜んで、今度ここで夕焼けを見ながら食事をしたい、と言った。

日も沈んで、そろそろ帰ろうというころ、佐渡の方がきれい、という声で振り向いた。北側が赤々と染まっている。出て写真を撮り、車に戻ってカメラを片付けていた。

「凄くなってきたわ」、とまた妻。

見れば一面の群雲に鮮やかな陰影が付き、強くオレンジ色に輝やいている。わずか1,2分だろうか、息を飲むような夕焼けが展開された。

「これなら末期(まつご)の眺めでもいい」。

三人の老親の間で何かと多忙を極める妻は、まじまじと夕焼けなど見ることが無かったのだろう。食事を中断して見に来てよかった。

夕焼けならこれからもっと素晴らしい日があろう。そんな日にこの丘で食事をするのはいいかもしれない。私は飲めない口だが、その時は代行を頼もう。

帰って食卓に戻ったが、もう十分だった。

今日は小千谷からもお客さんがお見えになった。私の植物画やシーグラスの絵はがきが一週間で150枚ほど出たと聞いた。

入道雲と夕焼け、そして異常熱波の影響

夕暮れ時、樹下美術館のデッキからむくむくとした入道雲が見えた。雲は妙高山をすっぽり包み、そちらでは雨が降ったのだろうか。雲の見える所は涼しげに見えて羨ましい。

近くの潟川は童話的な夕焼けだった。直江津の関川河口などでは壮大な夕景が見られたかもしれない。

仕事方面で異常な熱波の影響が続いている。

昨日、今日と点滴をした方はまだ若い。一昨日午前、数時間の草刈りのあと焼却作業をしたという。昼食後急に変調して発熱され、この方も炎症反応が亢進していた。また本日の屋根職人さんもきわどかった。

疲労がかさみ、屋外労働の状況は深刻さを増している。ほかに生徒の部活そして甲子園。いずれも厳重な監視が求められ現実的な制限が必要になるかもしれない。

上越市板倉区、増村朴斎記念館を訪ねた會津八一、齋藤三郎、そして女性。さらに南摩綱紀のことなど。

手元に二代陶齋からお預かりしている一枚の写真がある。會津八一が当館常設展示作家の齋藤三郎(陶齋)らとともに増村朴斎(本名:度次・たくじ)碑の前で撮ったものだ。碑は朴斎邸(現増村朴斎記念館)の西隅に今もしっかりある。

朴斎は明治29年、雪国上越市板倉に有恒学舎(現有恒高等学校)を私費で創立した貴重な教育者だ。八一は早稲田大学卒業後、明治39年に同校英語教師として招聘され4年間教職を勤めている。

碑について、八一は昭和17年の朴斎逝去に際して依頼され、碑文の揮毫を果たしていた。

当写真の撮影は1950年(昭和25年)前後だろうか。写真の服装から個人的な板倉訪問だったと伺われる。いかつい表情の八一を真ん中に左端に若き陶齋、戦時服などの男性、そして右端に着物の女性が写っている。一緒の陶齋は八一から泥裏珠光(でいりじゅこう)の号を戴くなど、親交があった。

男揃いの中、すらりとして明るく右端を占める女性が気になる。撮影者が当時高田市に居て文人や地方風土を撮っていた写真家・濱谷浩氏だとすると、女性は朝(あさ)夫人が考えられる。濱谷氏は八一、陶齋とも知己を得ており、人物の配置などからも氏による撮影が考えられるが、どうだろう。

朴斎碑の前で八一、陶齋ら。 |

今日の朴斎碑。 |

さて本日午前に訪ねた記念館。園内でシルバーから派遣されているという女性が一人庭掃きをしていた。樹下美術館も静かだが、ここはさらに静かなようだ。

資料をみると建学時の新潟県下の中学校(現高等学校)はわずか5校で、上越地方には現・県立高田高等学校の一校のみだった。私費をなげうった朴斎の教育への情熱と困苦は如何ばかりだったか。雪国に建った有恒学舎には感銘を受けて多くの著名人が訪ねてきたという。

そもそも氏は父・増村度弘(のりひろ)の遺訓を継いでおり、度弘は會津藩士・南摩綱紀(なんまつなのり・号:羽峰)の薫陶を受けていた。会津藩士で昌平校を出ている羽峰は、會津戦争の敗戦で高田藩謹慎となっていた。高田の羽峰は教育啓発で一帯に広く貢献をし、後年は東京帝国大学教授をつとめた。

記念館は有恒高等学校出身の佐川清氏(佐川急便創業者)が建設し、資料・設備など内部を住民と同窓生一丸で整えたということだ。明治大学ラグビー部の名監督と謳われた北島忠治氏も同校の卒業生と聞いた。

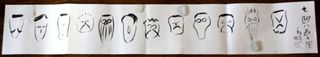

一階に、有恒学舎の教員たちを描いたユーモア溢れる似顔絵があった。若き會津八一が描いたもので、如何にもという人物たちが一筆でサッと描かれていた。大変に達者な絵筆だった。(コピーをもらえます)

八一による七凹八凸(ななぼこやでこ?)の図。幅1メートル少々あります。

右端が増村朴斎(倫理・漢文)、4人目が會津八一(英語)のようです。

「坊ちゃん」を彷彿とさせます。

話変わるが、拙宅に南摩羽峰の筆になる背の高い屏風がある。祖父の開業以来、待合室に前島密の額とともにあった。今は別室にあるが、以前から屏風を知っているお年寄りに羽峰を勉強してと言われていた。陶齋の写真がきっかけで、本日ようやく実地研修の一端を済ませた気がする。

そしてあらためて思った、真の地域力とは若者を羽ばたかせる教育・教養力ではないのだろうかと。またそれはどこにも共通する要素ではないだろうかと。

※以上記述は増村朴斎記念館資料/野の人 會津八一:工藤美代子著 (株)新潮社発行/福縁随所の人びと:濱谷浩著 (株)創樹社発行/會津八一記念館ほか関係ホームページを参考にしました。

※今度は当院の古い待合室にあった南摩羽峰の屏風、前島密の額、前島家の教育係だった女性マツが書いた「杉田医院」の古い看板などを掲載したいと思います。今日はとても長くなりました。

板倉、そして増村朴斎記念館

今日の熱い昼、樹下美術館でトーストを食べて所用の妙高市へ行った。用事の後、母が三泊のショートでお世話になっている板倉さくら園を訪ねた。

まあまあの母を明日迎えに来ることにして、気になっている近くの増村朴齋記念館に寄った。しかし施錠がされて入場は叶わなかった。予め電話が必要なようだった。

ところで、増村朴齋は上越市板倉区に私費で有恒学舎(現・有恒高等学校)を設立した民間の偉人だ。朴斎の父・度弘(のりひろ)に影響を与えたのは高田藩で謹慎した会津藩士・南摩綱紀(なんまつなのり、号:羽峰)だという。また若き會津八一が同学舎の英語教師を勤めていることは有名。

もともとあまり詳しくはなかったが、拙宅に南摩羽峰の屏風と會津八一の短冊がある。また八一の揮毫になる巨大な朴齋碑の前で八一本人と齋藤陶齋が並ぶ写真を齋藤尚明氏からお借りしている。そのようなわけで、一度は訪ねてみたかった。

朝露で七夕の短冊を書く

今日七夕の日、素晴らしい大潟区の水田(高橋新田から吉崎新田への道から)

今日は七夕。遠い昔に天の川が見える夜もあったような気がするが、近頃はどうなのだろう。何かと母の話で恐縮だが、大正4年生まれの母によく以下のような七夕の話を聞かされた。

その昔、佐賀県の大村方(おおむらがた:現鹿島市古枝大村方)の子どもたちは七夕の朝早く、手に手に盃を持って田んぼへ急いだ。稲に宿る朝露を集めるためだ。盃を稲にこすりつけるようにして皆真剣に集めた。

家に持ち帰った露で墨を刷って短冊に願い事を書いた。前後して山の方から男たちが竹を売りに来た。笹をいっぱい付けた長い竹を束ね、ザーザと地面を引きづりながら歩いて来た。

竹は下の方の笹を払った立派なものだった。間もなく家々に五色の短冊を付けた竹が高々と立つと、村はとてもいい眺めになった。家並は茅葺きだったかもしれない。

これだけの話だが、うっとうしい梅雨空の下さわやかな情景が目に浮かぶ。時代はそれぞれ色々だが、詩情という点で昔は決してあなどれない。

※母たちは稲の露を採った。しかし多くの地域ではサトイモの葉に溜まる露を用たらしい。

チマキと笹餅

|

|

梅雨の盛り、連日頂き物をして恐縮を禁じ得ない。昨日は笹餅、本日はチマキを頂いた。いずれも梅雨時の越後の味覚だ。

ところで一昨日の夕刻から夜にかけて上越一帯も豪雨に見舞われた。移植の穴堀りをしていた庭で、突然放水を浴びせられるような雨にあってずぶ濡れになった。梅雨の終盤、気温の上昇と共に雨は油断できなくなる。

田では、晴れ間をみてあぜ道や農道で草刈りが盛んに行われていた。梅雨が明ければ一帯の水田は生気に溢れ、頸城平野は壮大な美観となることだろう。収穫まであと3ヶ月、無事なお天気であってほしい。

いつまでも

赤い夕陽の海を歩いた。砂浜にハートマークが残されていた。良く出来ていて二人の思いが伝わる。

きっと波にさらわれてしまうことでしょう、よかったらまた来てこしらえてください。通りすがりの私まで幸せな気持ちになりました。

パットブーンの砂に書いたラブレター

※ 結局今日は三つも記事を書いた。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- ハクガンが戻った 標識首輪の個体。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月