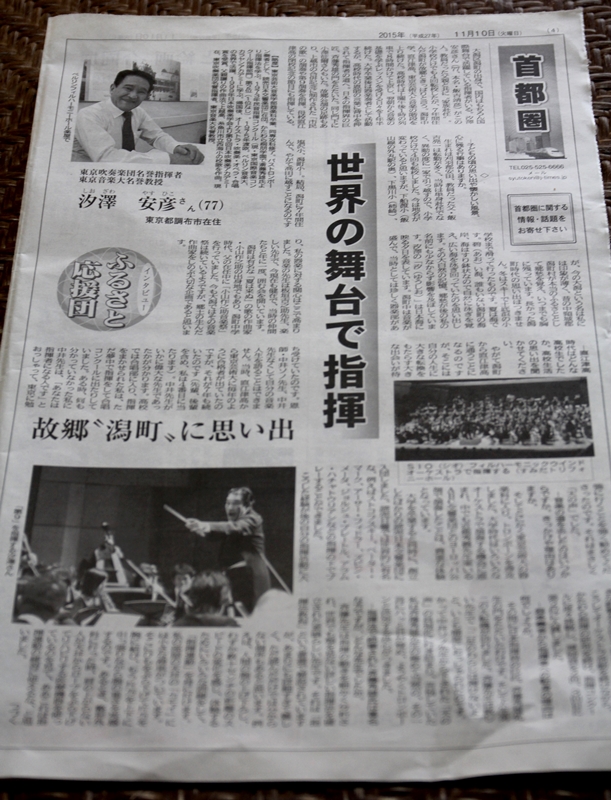

胸打たれた東京吹奏楽団名誉指揮者・汐澤安彦氏の記事。

今朝の上越タイムス「首都圏」は一面全て指揮者汐澤安彦氏でした。

音楽界とくに吹奏楽、ウインドオーケストラ界では一種カリスマとなられた汐澤氏。

本日サブタイトル「故郷〝潟町〟に思い出」の紙面をを読んで思わず目頭が熱くなりました。

本日の上越タイムス「首都圏」紙面から〝世界の舞台で指揮〟の汐澤安彦氏の記事。

本日の上越タイムス「首都圏」紙面から〝世界の舞台で指揮〟の汐澤安彦氏の記事。

私の小中学生時代、汐澤安彦さんは飯吉靖彦の本名でおられました。

当時の潟町中学校(現大潟町中学校)は器楽演奏が盛んで、

特に3つ上の周囲の先輩たちは揃って楽器を演奏されました。

大昔から通っているお向かいの床屋さんのご主人は小太鼓、お隣だったMさんはコルネット、Yさんはピッコロだったようです。

中で何と言ってもスターは飯吉靖彦さんでした。

色白でハンサム、学生服が似合う優しい雰囲気の中学生でした。

部員は一目置くばかりでなく、そろって彼を自慢しました。

楽器はピアノ、吹奏楽の舞台でもピアノが置かれ飯吉さんが座りました。

当時我が家に姉が弾くためのピアノがきたばかりでした。

すると時々飯吉さんがやってきて演奏したのです。

人の家だからでしょう、遠慮がちに始まるピアノは、どんどん熱気を帯びて聴くものを引き込みました。

演奏はいつも近所の部員たちが聴きたくて、また聴かせたくて、安彦さんを連れてきて始まるという風でした。

アルプスの夕映え、トルコ行進曲、子犬のワルツ、、、。

いつしか氏の足は途切れましたが、高校進学(直江津高等学校)が契機だったようです。

(当時、直江津高校から前後7年も続け東京芸術大学への進学者があったそうです)

また近所の音楽仲間の進学事情もあったにちがいありません。

時経て東京芸大を卒業後、発足時の読売日本交響楽団のトロンボーン奏者としてデビュー。

その後の斎藤秀雄氏との貴重な出会い、指揮への決心など本日の紙面で知り深く胸打たれました。

そして何より氏が7年住んだ潟町村(現上越市大潟区)が本当の故郷という言葉に感動させられました。

深かったため早く泳ぎを覚えた広い海、沢山の思い出は尽きないと述べられています。

出来れば私の家でピアノを弾かれた事も覚えいてくだされば、、、、。

最近の汐澤氏指揮「SIOフィルドリームコンサート2015」からハイライト。

バーンズ/アルヴァマー序曲 など(2015年10月16日 東京芸術劇場)。

今日沢山のお弟子さんを育て慕われる東京吹奏楽団名誉指揮者、東京音楽大学名誉教授・汐澤安彦氏。

記事「首都圏」は故郷を応援するシリーズです。

氏が慕いエールを送るに相応しい故郷でありたい、と心から願うばかりです。

不肖自分もまだまだ頑張らなくてはと思いました。

上越市安塚区小黒(こぐろ)の銀杏。

本日月曜日は湿気があり暖かめの一日。

現在インフルエンザワクチンの接種がピークを迎えつつあります。

「また来ました」

10数年、毎年今頃になるとワクチンを受けに来られる方たちは、冬に訪れる渡り鳥のようです。

今年はワクチン化されるウイルスの株数が3→4に増えました。

これまでは、接種されても高熱で発症されるお子さんたちが見られましたが、今年はそのようなケースが減ることを期待したいと思います。

一昨日走りました国道405号が良かったので、昨日もう一度安塚区小黒まで行きました。

一昨日走りました国道405号が良かったので、昨日もう一度安塚区小黒まで行きました。

写真は昨日見たあるお宅の作業小屋に並ぶ美しい銀杏の黄葉です。

枝の張りだしが少なくスリムですが、大変背の高い樹でした。

お年寄りが菜を洗っていらっしゃって、冬を迎える前の静かな里のひと時でした。

今夕のおかず 昨日午後の旧東頸城地域のちょっぴりドライブ。

本日日曜日は比較的暖かく時折降った。

そんな日の夕食に野菜の揚げ物と揚げ豆腐が出ました。

お豆腐と野菜は主に昨日日中に走った国道405号線の道中で求めたものでした。

実は昨日、頸城区の樹下美術館を出て→浦川原区→安塚区から牧区を車で回りました。

午後4時からのブドウ・ワイン学会の特別講演はその後に参加したのです。

つまり上越教育大学の講堂へ行くのに、ぐるっと旧東頸城地域の里々を回って行ったことになります。

写真の夕食のおかずは以下のようなちょっぴりドライブ(とても小さな旅?)で偶然に求めました。

浦川原区で見たお宅の長い石垣。

浦川原区で見たお宅の長い石垣。

道に沿って美しいカーブを描いていました。

安塚区小黒地区にある称専寺のダイナミックな石垣。

安塚区小黒地区にある称専寺のダイナミックな石垣。

ここに名刹専敬寺ほか4寺が隣り合っているのです。

後ろ髪引かれる思いで後にしました。

寺を過ぎてすぐの坂道でお豆腐屋さんの車に出会いました。

寺を過ぎてすぐの坂道でお豆腐屋さんの車に出会いました。

道沿いの商店に届けに寄られたようでした。

お豆腐屋さんの荷台。

お豆腐屋さんの荷台。

お揚げはありませんので、家で揚げて下さいと仰いました。

おまけにオカラを頂きました。

牧区に入っていると思いましたが、途中の無人野菜売り場。

牧区に入っていると思いましたが、途中の無人野菜売り場。

「あねやん達の腕自慢 もったいない市」。

看板の手作り感もとても良かったのです。

途中に廃屋と思われる家屋の庭がありました。

途中に廃屋と思われる家屋の庭がありました。

路傍に美しいアジサイの枯れ花と紅葉があり、少し頂きました。

あねやんの無人店で求めた野菜。

あねやんの無人店で求めた野菜。

町のおよそ半値だったそうです。

さて、あちらこちらを寄り道して2時間ほどの運転でした。

にもかかわらず、先々で出会う様々な表情の石垣や民家とお寺、紅葉の山、そしてお豆腐屋さんに無人市場。

晩秋の旧東頸城(私には今でもこの呼び名が馴染みます)の里を巡る道中は何とも心和みました。

今夕の食卓に野菜の一部が乗りましたが、美味しくてこんな贅沢はない、と妻が呟きました。

2015年日本ブドウ・ワイン学会特別講演「ワイン葡萄の父・川上善兵衛」を聴いて。

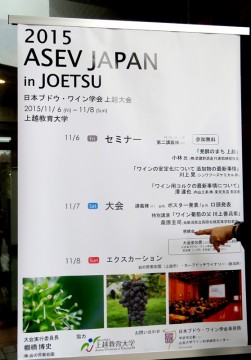

2015年日本ブドウ・ワイン学会(会長松本信彦)が上越市の上越教育大学を会場に昨日から開催されていました。

当地岩の原葡萄園の社長・棚橋博史氏が実行委員長です。

10のポスターセッション、12の口演発表がありました。

初日のセミナーセッション「発酵の町 上越」を武蔵野酒造 小林元氏が話されていました。

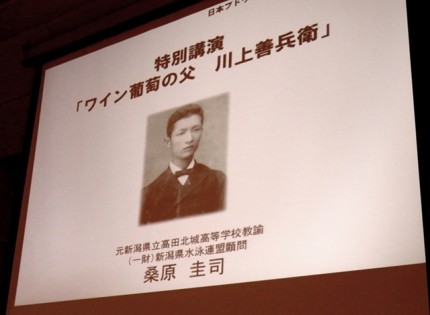

そして本日学会の最後を飾る特別講演「ワイン葡萄の父・川上善兵衛」を上越市北城町の桑原圭司氏がされました。

氏は自然科学と愛郷と起業の先人、岩の原葡萄園を拓いた川上善兵衛の研究家です。

善兵衛に関する事がらなら遺伝学からその生涯の詳細まで膨大な蔵書、資料をお持ちで、本日の講演が期待されました。

横浜国立大学ご出身、高田北城高等学校の生物学の教師を始め長く教育に奉職された桑原先生。

かたわら日本水泳連盟の役員として長岡市から中村真衣選手を育てられています。

詳細なスライドが駆使された本日のお話は自然科学者としての善兵衛の神髄に迫る名講演でした。

明治中頃から始め大正時代には、いち早く厳格なメンデルの法則に則った膨大な交配作業へ挑戦。

途方もない失敗の中から生まれた今日のマスカット・べーリーAやレッド・ミレリンニウム、ローズ・シオタ-など宝石のようなぶどうたち。

善兵衛の道に、失敗を杖とて挑戦された先般のノーベル賞受賞者大村智先生のイメージが重なりました。

そして上越市内高士小学校で行われている「善兵衛学習」におけるぶどう栽培や品種改良の紹介も胸熱くなったのです。

偉大な先人の評価をいっそう新たなものにした記念すべき講演を聴くことができて幸運でした。

〝上越地域には郵便の父・前島密、音楽教育の母・小山作之助、そしてワイン醸造の父・川上善兵衛、酒の博士・坂口謹一郎など素晴らしい先人たちがいる〟

45分の講演を終えてお会いした先生は、貴重な学芸の素地を有している上越をもっと誇りたいと、心込めて仰いました。

立派に学会を開催された棚橋実行委員長に心から敬意を申し上げます。

ジャコメッティの「早く明日になればよい」 倉石隆の言及。

良いお天気が続いていましたが、明日からしばらく

ぐづつくようです。

昨日は「早く明日になればよい」というアルベルト・

ジャコメッティの呟きを書きました。

同じ言葉でももしも私なら、楽しい予定を待ちきれ

ないでいる幸福なつぶやきでしょう。

しかし「見る人」のジャコメッティでは、およそ以下

のように書かれていました。

彼はモデルを前にして言います。

「千年、きみがそこにいるかのように仕事をしなけ

ればならない」と。

そして絶え間なく仕事を思い一分も待ちきれずに

仕事に掛かっていたそうです。

膨大な仕事量は多才や量産を誇示するものではなく、

失敗を繰りかえすことによって、少しでも真実に近づ

くことを願っていた、という事でした。

トイレに行く時間も寝る時間も惜しむ生活の中で、仕

事を中断してアトリエを離れたとき、仕事を続けたい

一念から思わず呟いた言葉が、「早く明日になれば

よい」だったのです。

寝るヒマがあるくらいなら仕事をしていたい。

今日以上の仕事をしたい待ち切れない明日、、、。

ジャコメッティの明日は、さらに真実に近づくための

明日だったことになります。

そんな生活で、あるモデルを写そうと製作を続けた

時のこと。

似せれば似せるほど像は小さくなり、ついに石膏が

米粒よりも小さくなって消滅した、そうです。

これは笑い話ではなく、人間の事実を写そうとすれ

ばあり得ることかもしれません。

樹下美術館のわが倉石隆(当時56才)は「戦後美

術の流れの中で 座談会Ⅲ 幻想とは」(主体美

術1972年)に於いて、尊敬するレンブラントと

ともにジャコメッティに言及して次のように述べて

います。

「幻想という事を僕なりにとらえるとすれば、ジャコメ

ッティの消えそうな形の中に大きな宇宙を感じたり、

レンブラントの顔のしわの中にも小さな宇宙があって、

そういうふうにものが実在するという感じがなまなまし

い程何か神秘的で幻想的なんだなあ」。

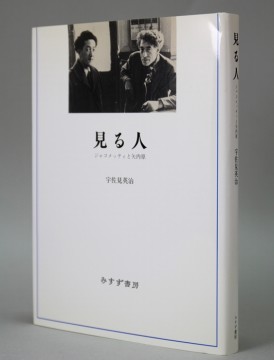

本日の「見る人」は40ページまででした。

Yahoo!の時計は間もなくひと月ですが、ほぼ

正確に動いています。

もう一冊あったみすず書房 アルベルト・ジャコメッティの「早く明日になればよい」。

一昨日、みすず飴のお土産からみすず書房へ、そし

て身の回りの信州あれこれをほんの思いつくまま書

かせて頂きました。

ところがもう一冊みすず書房の本がある事に気づき

ました。

自分がいつも座っている机の脇の書棚でした。

本は宇佐見英治著 ジャコメッティと矢内原1999年

9月10日発行。

手の届く所には、いつか読もうと思って置いたままの

本が結構あるのですね。

本日午後高田に用事があり、その本を持参しました。

県立看護大学前の桜の植栽。

高田公園もここも美しい桜の紅葉と落ち葉が見られました。

彫刻家アルフレッド・ジャコメッティは細長い人物の作品

で有名です。

,彫刻としてぎりぎり、針金のように細い人物像は,人間の

不条理を現していると、ピカソやサルトルを驚愕させまし

た。

樹下美術館の倉石隆も影響を受けたジャコメッティ、死

後ますます異常な人気芸術家なのです。

高田の用事の待ち時間に20数ページの読書でしたが、

本で興味深い言葉に出会いました。

ジャコメッティはある時次のように述べたそうです。

「私は千年生きたい」、「せめて五百年でもいい、五百年生

きられたら、相当の進歩ができるだろう」と。

さらに「早く明日になればよい」と呟いたと書かれていまし

た。

著者は〝こんなに明るいため息があるだろうか〟と感嘆し

ています。

私は読んでいて、この一言に飛び上がるほどびっくりしま

した。

「ああ、早く明日がこないかなー」と以前、孫が突然呟いた

のと同じだったからです。

孫は母親と交わしたゲームを買う約束を待ちきれなくて

言いました。

もしも大昔の私なら、憧れた人とのデートの前日などに

つぶやいたかもしれません。

しかし、ジャコメッティは自分たちと全く異なる意味で、

明日が待ちきれないと言ったようなのです。

さて、もう日付が変わりますので、ここまでにしました。

「みすず飴」から「翁飴」、「ぼたもち石」「みすず書房」「信越放送」「信濃毎日新聞」「信越化学」など身近な長野県。

先日妻が友人達と信州へ行ってきました。

お土産は懐かし「みすず飴」。

この飴は上越市高田の「翁飴(おきなあめ」をヒントにアレンジして創られたとありました。

お土産としてよく食べましたが異なる果物味、カラフルな包装紙、オブラートの食感などとても好きです。

先日の「ぼたもち石文化圏?」に続き、

お菓子でも100年さかのぼって、信州と越後の上越地方で交流があったことを知り、なんだか嬉しくなりました。

さて長野県(というより信州、あるいは信濃の国)の枕言葉は〝みすずかる(刈る)〟

〝みすず〟で思い出すのは「みすず書房」です。

自分には30代半ばから40代でかなり事情の苦しい時代がありました。

一日一日がとても辛かったのですが、基礎から勉強してみようと思い読書に挑戦しました。

漱石の全集を繰り返しながら人間、社会、自然、生命などの本を苦労して読みました。

この数日「みすず飴」を食べながら、今は懐かしい「みすず書房」を思い出していました。

様々な本の中で、みすず書房のものは難解でしたがどこか品が感じられていました。

本日文化の日、普段近寄らない昔の書棚でそれらを探してみました。

書棚からピックアップしたみすず書房の本。

書棚からピックアップしたみすず書房の本。

5.6冊かなと思いましたがもう少しありました。

線がいっぱい引いてあり、それなりに一生懸命読んだようです。

中にチェコスロバキア出身の著名な作家ミラン・クンデラの翻訳本「冗談(1970年版)」が見られます。

訳者の関根日出男氏は長野県出身、私の義兄で耳鼻科医です。

(冗談は2002年、同じ訳者らによる新訳版がみすず書房から出版されています)

みすず書房の創設者はその名からおのずと長野県の人ですね。

そもそも国内の出版人で突出して多いのが長野県人。

岩波書店や三省堂、筑摩書房の創始者など主だった人が60人にも及ぶそうです。

さて何かと長野県の話題になりますが、忘れられないものに「信濃毎日新聞」と「信越放送」があります。

いずれも私の小中学校時代から当地で親しまれ、「信濃毎日新聞」は一種ブームにもなりました。

信越放送は長野県の会社ながら同じ電波圏である上越地方からの出資者も多かったため、

信濃放送ではなく「信越放送」になったといいます。

大都市以外の民間ラジオ局として最も早い開局だったという信越放送。

小中時代に作った鉱石ラジオやトランジスタジオでもよく聞こえました。

同局は長野県の株式会社「信越化学工業」の系列会社です。

たまたま樹下美術館は同会社の半導体部門と向かい合って建っています。

ぼたもち石からお菓子、出版、情報、半導体、ほかに金融からりんご売りそして仕事に嫁さんの往き来まで、

文化の日は、かなり異なる地勢風土の長野県との関係深さに思いを馳せてみた次第です。

今後新幹線の開業で首都圏や北陸との交流がさらに深まり、上越地域がもっと賑やかになることに期待している所です。

貴重な好天 齋藤尚明(二代陶齋)さんの唐辛子香盒。

予報を覆して本日は朝から良く晴れました。

お天気のせいか地元の方々、柏崎のお茶人たち、

夕刻には東京に居る娘の上司のご家族までお寄りくださって皆様に感謝しています。

さて里は紅葉の盛りですが、畑でもモミジに負けず真っ赤っ赤な唐辛子類が見られています。

ところで先日、斎藤尚明さん(二代陶齋)にお願いしていた香盒(香合:こうごう)が届きました。

唐辛子を藁でくくった文様は初代も得意とした図柄です。

滑らかな白磁に図の分量、配置、色、みな良い器でした。

(香盒:お茶会の前に予め炭火とともにお香を炊いて茶室を清めますが、香盒はそのお香を入れる器です。小さな茶道具ですが、使用後も茶室内に飾られるなど注目度の高い器の一つです)

先代をしのぐ出来映え、秋のお茶で是非使ってみたい香盒です。

時雨の窓。

冬型の気圧配置になっていて午後から風強く気温が下がり時雨れました。

遅い昼食に寄ったカフェはひっそりとしていました。

食事のあと、所在なげなスタッフに珈琲をおごり差し入れのチーズケーキを三人で食べました。

秋の庭の話やお天気のことなどおしゃべりをしていると、雨が降り出しました。

次第に強く降る中、突然陽が射し庭が明るくなりガラス窓の水滴が光りました。

数年前まで月に一二度はどなたも来館されない日がありました。

しかし少なくともこの一両年は、そんな日がなくなったのです。

本日も私の前後に何組かお客様があったそうです。

あ、スタッフの珈琲代と私のはちゃんと会計致しました。

夜になってまた降っています。

ぼたもち石文化圏? 上越市牧区のお宅を訪ねて。

本日は雲の切れ間から時折陽が射し、予報よりも良いお天気でした。

そんな午後、知人たちとご一緒して上越市牧区のあるお宅を訪ねました。

以前皆さんが当館を訪ねてこられた際、頸城平野の南西部で見られる石垣(石組み)の事をお話してみました。

するとその場におられた牧区の方のお宅にも立派な石垣があると仰ったのです。

一帯の石組み技術は信州から伝わったと,、お聞きして興味を持ちました。

ご友人達も是非見てと仰り、本日午後待望のお宅拝見となった次第です。

ありました、道路に沿って長大な石組み。

ありました、道路に沿って長大な石組み。

石は「ぼたもち石」、組み方は「ぼたもち組み」あるいは「ぼたもち積み」と呼ばれるようです。

一個の石は略々六角形でその周囲をおおむね6箇の石で囲んでいる。

一個の石は略々六角形でその周囲をおおむね6箇の石で囲んでいる。

互いの接面は一定の削りを加えて嵌まりを良くしている。

最上端はきれいに切り揃えて平面にしてある。

横の目地はほぼ一定のジグザグを辿りますが、縦は不規則です。

訪ねた場所は、その昔牧区における石油事業で財をなした方が築かれた屋敷だそうです。

現在別の方が住まわれていますが、拝見した石組みは往時の隆盛を今に伝えています。

大きな丸石は「ぼたもち石」と呼ばれていると聞きました。

ぼたもち石と組み技術は須坂市、野沢温泉村、飯山市、中野市、小布施町、長野市など北信地方で見られるようです。

本日のお宅の見事な石組も同方面の名工が請け負って完成させたということでした。

サイトには一つの石を組むのに四人がかりで一日費やす仕事、と書かれていました。

また一度崩れると再建が難しいともあり、大変な仕事だったようです。

詳細に調べた訳ではありませんが、これまで目にした丸石組みは、

板倉区や清里区、牧区、妙高市など長野県(北信)と接する地域で目立っているようでした。

越後と信州は古くから塩や魚、紡績、善光寺参りなどを通して人の往来が盛んでした。

ぼたもちと呼び習わす石組みは果たして北信(長野県北部)と、そこに隣接する上越、妙高の一帯だけなのでしょうか。

そうであれば両県の交流は、石組み技術とその名を共にする一種共通の石の文化圏を育んでいたことになるかもしれません。

興味深いことですが、機会がありましたら、同じく信州に隣接する糸魚川市など西頸城地方の石塀や石垣も見たいところです。

以下は本日お訪ねしましたお宅の山の幸です。

何株もあった十文字草。砂地の樹下美術館ではなかなかうまく育ちません。

何株もあった十文字草。砂地の樹下美術館ではなかなかうまく育ちません。

お宅で食べた美味しい柿とリンゴ。切り方が変わっていてびっくりしました。

お宅で食べた美味しい柿とリンゴ。切り方が変わっていてびっくりしました。

沢山ごちそうになり夕刻は道の駅あらいに向かいました。

「道の駅あらい」の遠望。

「道の駅あらい」の遠望。

南葉山から妙高山に向かって白い龍のような雲が横たわっていました。

道の駅あらいの夕暮れ。

道の駅あらいの夕暮れ。

ここに樹下美術館のパンフレットを置かせてもらいなさい、とあjる方からアドバイスを頂きました。

あまり遠くへ出かけない生活ですが、見知らぬ近隣を訪ねるたびに楽しめることを喜んでいます。

同じ歌ばかりの国 ああイギリスではトム・ジョーンズが。

日頃車に乗ることが多い生活をしていますが、いつ頃からかラジオやCDなどは掛けず運転していました。

本日ふと、突然の災害を知るためラジオくらい点けなくてはと思いました。

スイッチを入れるとディスクジョッキー風な音楽番組がかかりました。

すると間もなく「素直」という歌詞が入る歌が2曲続いたのです。

素直になれたら、素直になれなくて、というような使い方だったと思います。

この言葉を歌で耳にするなったようになってもう随分経ちました。

ありのままで、ピュアに、自然になどの意味か、と察していました。

ざっくばらんに〝ごちゃごちゃ言わずに〟〝格好つけず〟かもしれません。

余りの多用に若者達はよほど〝ごちゃごちゃ言ったり〟〝格好付けて〟生活をしているのかと思ったほどでした。

穿った見方をすれば〝心だけ〟でなく、〝(素直に)体も愛して〟と言っているようにも聞こえたのです(間違っていましたら申し分けありません)。

そこでトムジョーンズの1曲です。

イギリスの歌手トム・ジョーンズの「I’ll Never Fall In Love Agaln(1967年)」

この歌ではひたすら失恋を嘆いてるだけ、素直も言い訳もありません。

パワフルでストレート、理屈なしに聴かせていました。

何故トム・ジョーンズかと言いますと、過日のラグビーワールドカップのことでした。

動画で試合を見ていましたらハーフタイムだったと思いますが、会場に彼の歌が流れたのです。

タイトルを失念しましたが、私たちが聴いた1960年代の歌でした。

たとえ半世紀前のポップスでも名曲なら残して公共の会場で流される。

新しいだけで良しとしない、彼の国のふところ深さもつくづく羨ましいと感じた次第です。

会場は各国から沢山の人が来ています。

そこでは試合の合間を和ますために、多くの人が知っている人の曲が選ばれたのでしょう。

では次のワールドカップ日本は何をかければ良いのでしょう。

難しい宿題です。しかし上述の似たものメッセージ系や見た目可愛系などは恥ずかしいので、出来れば止めてほしいと思うのです。

秋の妙高サンシャインゴルフ倶楽部 おとぎの国の落ち葉。

昨日は「落ち葉の情景」を書かせて頂きました。

実は昨日妙高サンシャインゴルフ倶楽部へ出かけ、コースの落ち葉を撮ったのです。

ところが帰宅してそのチップが見つからず載せたい写真を割愛しました。

本日それが見つかりましたので掲載致しました。

当日は北風の強い日でしたが良く晴れ、気持ちの良いラウンドが出来ました。

昨日の拙文中〝晴天の北風の丘〟は下の写真のような光景でした。

(ちなみに〝小雨が降った夕暮れの街〟は一昨日の市役所脇のケヤキ並木です)

サンシャインゴルフ倶楽部8番ティーグラウンドを囲むおとぎ話のような光景。

サンシャインゴルフ倶楽部8番ティーグラウンドを囲むおとぎ話のような光景。

このコースは沢山の桜で有名ですが、その落ち葉も非常にきれいでした。

ただグリーンキーパーにとって管理は大変なことでしょう。

大きな人工物はなかなか美しい自然にマッチしませんが、サンシャインランドの観覧車はいつもきれいだなと思って見ています。

大きな人工物はなかなか美しい自然にマッチしませんが、サンシャインランドの観覧車はいつもきれいだなと思って見ています。

その昔80で回ったこともあったゴルフですが、現在なかなか100を切れません。

ただこの日、上記の8番ショートホールでピンそば1,5メートルに乗り、バーディーを取りました。

今年最後のゴルフでしたが、健康を保ち来年も続けたいと願っています。

落ち葉の情景。

拙詩)

風の無い先日の庭で色づいた桜の木から一枚の葉が落ちた

落ち葉はあっと言ったように思ったが、二三度回ると草むらに消えた

落ちていく数秒、芽吹きの雨音から初夏のおしゃべりや

真夏の沈黙や秋の高い空などを思い出したのかもしれない

小雨が降った夕暮れの街をケヤキの枯葉が走っていた

木の葉はみな小さくて 、まるで大勢の子どものようだった

かたまって車の前を横切ると、次は反対に走り出す

おっと危ない、今度はこちらに向かってやってきた

晴天の北風の丘で真っ赤な桜の落ち葉が舞っている

さらさらさよなら、さらさらと幹に別れを告げている

見えなくなった彼女らは、南の土手に集まって

ぽかぽかうとうとぽかぽかと、日向ぼっこをしていたよ

北風空を鳴らす頃

己(お)の身を赤く染め終えて

何億枯葉が舞い落ちる

今日の日射しに暖まり

眠れや花の夢を見て

今冬の暖冬を伝えた予報 むかごご飯。

夕方のニュースで、この冬は暖冬という予報が伝えられていた。

昨年来続いているとエルニーニョ現象の影響だという。

太平洋赤道域から南米にかけて広範囲に海面温度が上がることで発生するエルニーニョ現象。

よく耳にする言葉だが、ぼんやりしているせいか実際の影響を実感した覚えがあまりない。

ただこの現象下の冬は特に「東日本」に平均気温の上昇という好影響があるらしい。

東日本といっても太平洋側と日本海側では気象は異なるが、幸いなことに日本海側で特に良い面をもたらすようだ。

太平洋岸に較べて平年より気温が高め、しかも降水量は少なめだという。

この度の予報は11月~来年1月の三ヶ月間だが、今年は意識して過ごしてみたい。

予報が当たり冬本番の2~3月までも暖冬であればいいのだが、果たしてどうなるだろ。

さて昨日は大潟区の雑木林にあった「瑞天寺」-「十二神社」の道を書かせて頂いた。

その道中で採ったムカゴが本日の夕食に出た。

むかごご飯は懐かしい。

むかごご飯は懐かしい。

うすい塩味がついていて、しかも新米で余計美味しく感じた。

お寺と神社をつなぐ道すがらのものだった為何となく有り難味もあった。

神社から寺へ通じた雑木林の秋の道。

昨日午後、美術館帰りは北陸道(高速道路)の堰堤脇の小道を走りました。

一帯は雑木林で、色づいた野ぶどうが見られればと思ったわけです。

まだぶどうは鮮やかではありませんでしたが、偶々初めての道を見つけました。

雑木林をジグザグに進むその小道を歩くのはどきどきして、楽しいひと時でした。

昨日は時間が無く、途中で折り返しましたが本日午後の休診を利用して再び歩いてみました。

沢山写真がありますが宜しければご一緒にどうぞ。

100メートルほど登り切ると左手に社がありました。

100メートルほど登り切ると左手に社がありました。

背後に高速道路を走る車が見えます。

境内にあった高さ30メートルはあろうかという巨大なケヤキの株立ちです。

境内にあった高さ30メートルはあろうかという巨大なケヤキの株立ちです。

しめ縄が回されていました。

境内にポツンとポンプがあってちゃんと水が出ました。

境内にポツンとポンプがあってちゃんと水が出ました。

砂地の小高い場所のことを考えると水が出たのには少々感動しました。

神社から真っ直ぐに下りその先を左に行きます。

神社から真っ直ぐに下りその先を左に行きます。

木に囲まれた光のトンネルは気持ち良く何とも言えません。

光のトンネルの先で突然ほくほく線の高架橋と出会います。

光のトンネルの先で突然ほくほく線の高架橋と出会います。

下木(したぎ)などがきれいに刈られています。

上記の鳥居からほぼ右直角に眺めると50メートルほど先にもう一つ鳥居がありました。

上記の鳥居からほぼ右直角に眺めると50メートルほど先にもう一つ鳥居がありました。

昨日はここで引き返しました。

その鳥居をほぼ直角に左へ曲がり下った後のゆっくりした登りは竹林の道です。

その鳥居をほぼ直角に左へ曲がり下った後のゆっくりした登りは竹林の道です。

竹林の道が下りになると大潟区は蜘蛛ケ池集落の「瑞天寺(ずいてんじ)」に出ました。

竹林の道が下りになると大潟区は蜘蛛ケ池集落の「瑞天寺(ずいてんじ)」に出ました。

本堂と観音堂です。

同寺には奈良、平安時代に遡る聖観音座像や千手観音座像などの立派な仏像があります。

本日は途中で、たぶんここへ出るだろうという考えになりました。

寺の門柱から今下りてきた道を見ています。

寺の門柱から今下りてきた道を見ています。

真ん中ではなく、左端に細く見える道がそうです。

本日はここで折り返しました。

さて、十二神社は高速道路沿いの小道からはこんな風に見えています。

さて、十二神社は高速道路沿いの小道からはこんな風に見えています。

昨日歩き始めた時、ここへ出るとは思ってもみませんでした。

高速道路の無い頃は森の中のまさに深閑とした場所だったことでしょう。

大潟スマートインターのすぐ近くですが、本日初めてまじまじと見ました。

高速道路上り線を走ると左に一瞬ちらっと見えます。

最後に路傍の花や実です。

山芋のムカゴと種。

山芋のムカゴと種。

この地下に自然薯があるはずです。

ムカゴを沢山獲ってきましたがちゃんと食べられるでしょうか。

よそ見しなければ10分足らずで歩けそうな道。

鳥居の位置からいえば蜘蛛ケ池から入るのが本来の歩き方ですね。

たまたま入ったのが十二神社の裏手の入り口(出口?)だったわけです。

無知な私は十二神社という名を初めて見ましたが、新潟県には魚沼を中心に沢山あるそうです。

昨年の2月は鵜の浜から雁子浜へ竹藪の道を見つけて歩きました。

このたびは神社から寺へととジグザグに曲がりながら続く楽しい雑木林の道でした。

それぞれの社寺で心身の無事など祈った次第です。

申し分けありません、二日がかりの長いブログになってしまいました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月