はくたかは雨降る夜に立ち去りぬ 渡り鳥なら帰れるものを。

ラストランとなる22時7分着発金沢行きほくほく線(北越急行)特急「はくたか26号」を直江津駅で見送って来た。

昨日まで何をすればいいか決めてなかったがやはり行った。

大勢のファンが集まり、ありがとう、さよならの声の中、混乱もなく静かな別れだった。

現場では、任務を終了しJR西日本側と交替して降りた乗務員さんたちを撮ろうと決めた。

出発の時、皆さんは敬礼し、走り出した最後のはくたかに手を振った。

白い手袋が悲しく見えて目頭が熱くなった。

〝皆さん、何度も何度もお世話になりました〟

拙歌) はくたかは雨降る夜に立ち去りぬ 渡り鳥なら帰れるものを

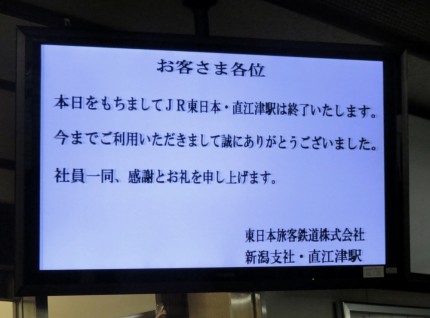

ああ、そして伝統と栄光のJR(旧国鉄)直江津駅は本日で終了してしまった。 構内のモニターに出ていた知らせ。子供の頃から思い出がありすぎて悲しい。

構内のモニターに出ていた知らせ。子供の頃から思い出がありすぎて悲しい。

人との別れ以外こんな別れがあろうとは。

これからは元気を出して夕雲、夏雲、秋雲のほくほく線電車を撮ってみたり、

新しいえちごトキメキ鉄道や北陸新幹線に馴染めるようにしたい。

ほくほく線「はくたか」さよならの前日お弁当をもって見に行った。

明日で特急「はくたか」は、ほくほく線(北越急行)の運行を終える。

午後休診日の夕刻、ラストランを翌日に控え、お弁当を持って(本日は妻が積極的)沿線の田んぼへ出かけた。

三日続きの寒波で外は寒く、いずれも列車通過の度に窓を開けて撮った。

お店で買ったお弁当などを手作りの簡単な専用プレートに広げて列車を待つ。

お店で買ったお弁当などを手作りの簡単な専用プレートに広げて列車を待つ。

およそ10分後、くびき駅方面がらはくたか18号金沢行きが現れる。

およそ10分後、くびき駅方面がらはくたか18号金沢行きが現れる。

みるみる近づいて通過するはくたか18号。

みるみる近づいて通過するはくたか18号。

寒波の為積雪があり、極地のような写真になりました。

高架橋の反対側へ出て18時半ころに下り21号を撮る。かろうじて車窓の灯が写った。

高架橋の反対側へ出て18時半ころに下り21号を撮る。かろうじて車窓の灯が写った。

夕刻の1時間半、普通電車も見ながら3本のはくたかを楽しんだ。

遠くに列車の灯が見えた時、妻は涙が出そうになったと言った。

以下は過去のほくほく線を見ながらのお弁当。こんなことをしていたのは貧乏ヒマなしの私たちくらいなものでしょう。

しかしながら身近に味わえた楽しい旅行気分でした。

●一回目 2012年7月16日

●二回目 2013年6月4日

●三回目 2014年6月2日

いよいよ明日は、在来線日本最速特急「ほくほく線はくたか」さよならの日です。

どうすればいいのか、考えが浮かびません。

自然対人、人対人の災害 あと二日の「はくたか」は雪の中。

昨日この場に〝人間はあらゆる面で自然に依存しているが、自然は人間を相手にしていない〟と書かせて頂いた。

災害をもたらす地殻や気象変動の無慈悲な一面は、一方的な関係を完膚なきまで知らしめる。

だがどんな仕打ちがあろうとも、

自然(地球環境)は私たちを誕生させ糧を与え楽しませてくれる親のごときものだ。

私たちはその膝に乗り背中に抱きつき髪を嗅ぎ母のごとく慕い親しむ。

そんな親同然のものが突如私たち向けて圧倒的な力で攻撃に転じることがある。

まさか〝これを越えよ〟という試練の親心ではあるまい。

〝慢心をいさめよ〟という教訓でもあるまい。

厳しさと強大さに対してただ畏怖し、できればそこに学び懐かしむほかないのである。

3/11から5年目となった。あらためて地震津波と原発事故の違いを感じる。

前者は自然対人の関係だが、後者の因果は人の所業が関わっている。

放射線災害の特殊事情から、今もって10万もの人が4年経っても郷里を追われたままだ。

慕わしい親である海山を汚染させ人を蹴散らした。

歴史上恥ずべき事実である。

さらに、この程度の放射線などは怖くないから早く戻ればいい、と言う一群の人々。

冷酷な上から目線と他人ごと感覚には被災同胞への洞察も何もない。

利害が絡む人為災害のこのような側面もまことに悲しいのである。

ところで事故後の「避難計画」が原発再開の条件の一つらしいが、本気なのだろうか。

「さしあたりの逃げ方」の事のようだが、検討するほどに複雑膨大で幻と闘っているように見える。

しかも逃げた後からが大変なのに、「生活再建計画」や「帰還計画]、同時に一帯の「処理や復旧計画」などについて基本的な考えも出ていない。

重い責任当事者の異様な安易さである。

そもそも原発を稼働させるために「逃げる計画」が必要だという事自体、悪夢に近い。

近くの避難場所でなく、何十キロも遠くへ、ともすればふる里を捨てて逃げなければならないのである。

地域の将来にこんな惨めで愚かなことを想定しなければならないとは、

一体何のために生きて税を払ってきたのだろう。

もう根本から考え直すべきであろう。

この國の知恵と力の全てを出して舵を切れば、真に安心な将来はきっと実現出来ると思う。

あと二日のほくほく線「はくたか15号」。

あと二日のほくほく線「はくたか15号」。

施設の帰り道、強風と雪で遅れたがしっかり現れた。

大荒れは春と冬の内輪もめ?

春の気配を喜んでいたさなか突然のように寒波の嵐に見舞われた。

午後外回りのころの外気温は2℃、そこへこれでもかと冷たい風が吹きつける。

現在20時30分をまわったところだが、風は弱まる気配がなく明日も吹くらしい。

私たちはあらゆる面で自然に依存している

だが自然は独自で何ひとつ人間を相手にしていない

本日の大荒れなどは春と冬の内輪もめなのか

鉄ちゃんというわけではないけれどその1 懐かしいはくたか特急券。

このブログの欲張りなカテゴリーに「ほくほく線特急「はくたか」&乗り物」があります。

書き始めた頃に、このようなカテゴリーが出来るとは思ってもみませんでした。

それが2012年4月4日の記事からほくほく線、特にはくたかに興味を持つようになり、

以後はくたか廃止が迫るにつれ、一種とりこになり撮ったり書いたりを続けました。

いわゆる「鉄ちゃん」という方達は車両や車体の形式やそれらの変遷などに詳しく、写真もしっかり撮られます。

それに比べて私はそのようなことに疎く、夕刻の空や雲、あるいは四季の表情をはくたかに重ねて満足していました。

昨年秋、田んぼで東京から来たという熱心な鉄道ファンの若者に私のゆるい写真のことを話しますと、

「情景写真としていいと思いますよ」と言われました。

なるほどと、安心させて頂いた次第です。

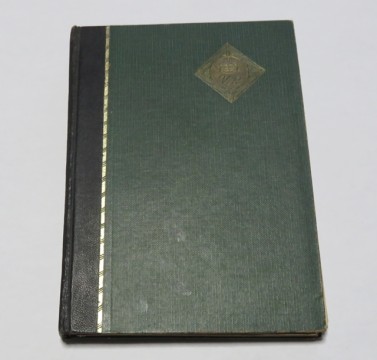

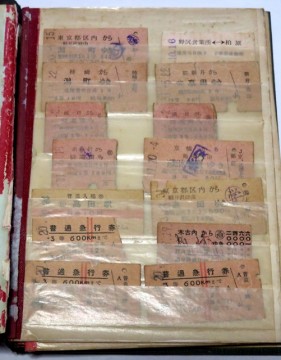

ところで中学生時代から何とか残っている切手帳があります。

切手は学生時代に売ってお小遣いにしてしまいましたが、一緒に入れていた数十枚の切符が残りました。

先日何十年振りにそれらが入っている小さな箱をあけました。

中に「はくたか」の特急券が一枚ありましたので、大いに驚きかつ喜びました。

中学時代からある切手帳の外観。中はぼろぼろ。

中学時代からある切手帳の外観。中はぼろぼろ。

縦横19,6×14㎝

思い出につながるものもあった切符。

思い出につながるものもあった切符。

厚い切符などが入ったために余計傷みました。

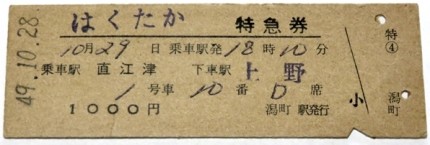

灯台もと暗し、昭和49年(1974年)10月28日(32才)発行の「はくたか」特急券。

灯台もと暗し、昭和49年(1974年)10月28日(32才)発行の「はくたか」特急券。

直江津18時10分発上野行、前日の地元潟町駅発行でした。

電話で直江津駅に空席を確認後、手書きとハンコで記入し最後にガチャと日付印字器を通すなど、

色々手を掛けて発券されたのだろう。

パーキンソン病だった父はこの年2回だったか入院しました。切符はそのうちの1回に際して急遽帰郷した時の帰りだと思われます。

上野には深夜に到着したことでしょう。翌年5月、勤務していた大学病院を辞めて家に入るきっかけとなった出来事だったと振り返られます。

次回は更にさかのぼって昭和34年(1959年)9月、高校三年生の時、父とともに上京した際の寝台券と、それにまつわる事を書ければと思っています。

頸城野を行くほくほく線(北越急行)「はくたか」最後の日曜日は晴れた。

いよいよ北越急行の特急「はくたか」の終了が近づいた。

本日3月8日は最後の日曜日となった。

特にほくほく線である六日町-犀潟間は最大時速160㎞の在来線国内最速のスピードで走った。

疾走する栄光の「はくたか」を広角で撮影できる頸城野の水田に、この日多くの鉄道ファンの姿があった。

一列車行く度に終わりが近づく。

本日午後は次第に晴れ、「はくたか」最後の日曜日にふさわしくなった。

あと6日もすれば新たに北陸新幹線が開業し場所と姿を変えた「はくたか」が走る。

だが何でも新しいものが良いとはすぐには言えない。

親しんだものとの別れは、心ゆくまでその名残を惜しまなければならない。

悩ましい芝生の苔。

樹下美術館を取り巻く近景としての芝生は目に優しい。

特にカフェでは芝越しに草花や樹木を見るので目が休まるように感じられる。

ところで建物を囲む北側の芝生に随分苔(主にハエゴケ)が進出してきている。

特に樹木がある場所は芝の下の地面が殆ど苔で被われる状態になっている。

庭全体に言えることだが、今冬雪が少なかったのも苔拡大の一因ではないだろうか。

そこで本日、試しにピンセットを持ち出して芝生の苔をつまみ取ってみた。

取れるのだが40分行ってこの程度。

取れるのだが40分行ってこの程度。

散らばって残った苔はすぐにまた広がりそうだ。

ピンセット作業は少しもはかどらず、また殆ど動かないので体が冷えて中止した。

知り合いの園芸屋さんに電話で助言を求めた所、水はけを良くするために樹木の回りに土を盛ることも方法だとお聞きした。

確かに苔は木の周囲ほど多く、しかも木の回りは幾分へこんでいる。

十分な肥料を与えることも良いようだが、まず土を盛ることから試してみたい。

所変わって、カフェ前の芝生は西南向きで樹木も無く、かつ傾斜が付いていて一切苔は無い。

苔の場所はカフェと正反対の条件になっている。

つまり苔に適しているとばしょと言える。

いっそうここだけ苔にしようか?悩ましい。

ピンセットのあと草花の移植と施肥を行った。

本日、男性スタッフがすっかり雪囲いを取り去り、分厚い落ち葉を処理してくれた。

間もなく今年の開館!

今年の展示から陶齋の「搔き落とし(搔落)」と「蝋抜き(蝋抜)」。

本日は陶芸の絵付け方法のうち、筆で書き付けたものをそのまま焼くのではない技法を二つご紹介致します。

このような手法は幾つかありますが、陶齋が好んで用いたのは「搔き落とし(搔落)」と「蝋抜き(蝋抜)」でした。

【搔き落とし(搔落)】

まず形をつくった生地(きじ:もとになる土で形作った器)の上から白あるいは黒など泥水状の化粧土を掛けます。化粧土が渇いたら表面をクギやハケ状の道具で削り落として模様を描き出す手法です。

こうして焼きますと削り残した部分が浮かび版画の風合をもった作品になります。

今年展示の「搔落牡丹文水指(かきおとし ぼたんもん みずさし)」 高さ19,2㎝

今年展示の「搔落牡丹文水指(かきおとし ぼたんもん みずさし)」 高さ19,2㎝

文は模様と考えてください。

鉄を含んだ化粧土が黒いぼたん模様として焼き上っています。

【蝋抜き(蝋抜)】

生地の器を作り、そこへ溶かした蝋で模様を描きます。その上から濃い化粧土を全体に掛けますと蝋の模様部分がはじかれます。この後焼きますと蝋は燃焼消失し生地が模様として浮かびます。こちらは染色における臈纈染め(ろうけつぞめ)の手順によくにていますのでおっとりした趣があります。

同じく展示の「鉄絵蝋抜四弁花文鉢(てつえ ろうぬき しべんかもん はち)」 幅27,2㎝

同じく展示の「鉄絵蝋抜四弁花文鉢(てつえ ろうぬき しべんかもん はち)」 幅27,2㎝

黒っぽい鉄の部分の中で、蝋で描いた部分が白色系の模様として焼き上がりました。

今年の陶齋の展示は「鉄絵と色絵」です。華やかな色絵に較べ単色系の地味な鉄絵作品。

しかし陶齋は「搔き落とし」や「蝋抜き」の技法を駆使して、器に独特の味わい持たせました。

絵がうまく、デザインや構図に優れた陶齋の搔き落としや蝋抜きは、

色絵とひと味ちがう陶齋ワールドとして見応えがあります。

健診を受けた ああ旅情であれば。

本日、毎年妻共に受けているドック健診があった。

詳しい結果は後日になるが体型に関する数値はさらに改善されていた。

BMI20,2、体脂肪率16%台は3年前には22,2と21,1%だった。

階段昇降に加え、昨年夏から自分なりの筋トレや軽めのダンベル(1㎏)体操を続けていたのが良かったようだ。

これらは健康のため、同じ服を着るため、時折のゴルフの成績向上を願ってのこと。

ちなみに、昨年秋練習もしないのに最後のゴルフで突然100を切ったのはダンベルのお陰だと思った。

さて健診の帰りに早い夕食を回り寿司で食べた。

それから写真を撮りながら帰って来た。

以下はその写真です。

ホームセンターで展示備品、歯ブラシ、クルマユリの球根を買った。

ホームセンターで展示備品、歯ブラシ、クルマユリの球根を買った。

人生は色々な事がある。出来れば〝ああ無情〟ではなく〝ああ旅情〟であれば。

強風の日の虹 普通は簡単なようで難しくまた眩しい。

本日当地一帯は一日中風に見舞われた。

風は強く、上越では最大25メートル(恐らく沿岸部)に達した模様。

午後は特別養護老人ホーム・しおさいの里に出務したが、入所者ご本人ご家族へのスタッフの対応は心こもり、いつも敬服を禁じ得ない。

また管理栄養士さんもこまやかな対応をされるので安心だ。

そんな日の施設からの帰りに虹が出たので海へ寄った。

夕刻に近づくにつれて虹は高くかかる。午後3時前の虹は随分低い位置に出ていた。

夕刻に近づくにつれて虹は高くかかる。午後3時前の虹は随分低い位置に出ていた。

さておばあちゃん思いの孫さんがいる。高校時代はバスケットで部で頑張り、卒業して社会人になった。

家に帰ると「おばあちゃん、今日はどうだった」と昔から毎日尋ねるという。

働き者で男前なので友達という彼女が出来て、その娘さんはまた勉強家で美人。

家で一緒にごはんを食べるようになったが、

娘さんは自分の話をする一方、おばあちゃんの話も良く聞く。

「実の娘より可愛い」とおばあちゃんは嬉しそうに言う。

普通というのは簡単なようで難しくまた眩しい。

2015年の開館に向けて。

本日午後、来る15日の開館を前に予定作品の取り出しと庭仕事がありました。

寒くはないが暖かくもなかった曇り空、5名の女性達が出てはかどりました。

また、くびき野NPOサポートセンターからお二人が来られ、今年の予定などのインタビューがありました。

3年前のことを覚えておられ、「あの時も図録を出すので機関誌への投稿はできない、とおっしゃいましたね」と非常に鋭い突っ込みを頂戴しました。

本当に今年こそなので、どうかどうかお許しください。

いつもくびき野NPOサポートセンターさんの熱意には心動かされるのです。

「いまあるものをいっそう磨く」

「お客様には、お迎え以上に丁寧な見送りを」

の目標と意味などをお話してみた次第です。

さて今年の展示です。

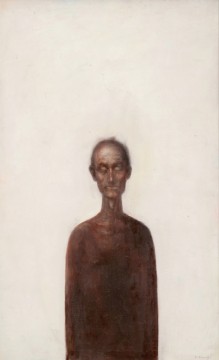

齋藤三郎(陶芸)は「鉄絵と色絵」、倉石隆(絵画)は「倉石隆の男性」です。

陶芸はこれまでの作品に幾つかの新たなものを交えて「鉄絵と色絵」を半々ずつ展示致します。

20作品で44ピース(食器などは一作品で5,6点のピースがありますため)展示です。

「落ち着きVS華やぎ」、「渋さVS明るさ」の対比や用途などを思い巡らせながら、どうぞお楽しみください。

絵画はこれまでの作品の中から男性を描いたものを7点架けます。

倉石氏の男性は子供と老人以外は、大抵もじもじしたり、押し黙ったり、滑稽だったりしています。

「美しさより本物」を意識し、「自画自賛を嫌った」倉石氏ならではの骨頂とダンディズムではないでしょうか。

4月末にに倉石氏の縁者さんが「油彩 男の像」を運んで来られ、5月から展示の予定です。

カリカチュア風(漫画的)なとても面白い作品です、どうぞそちらもご期待下さい。

国営越後丘陵公園のクリスマスローズフェスタ シナトラの「コートにすみれを」。

カレンダーの春一日目の今日、3月1日はそぼ降る雨の日曜日。

長岡市の国営越後丘陵公園のクリスマスローズフェスタへ行って見た。

初めて行った同公園と一帯の長岡ニュータウンの開発規模の大きさに目を見張らされた。

雪は場所によって異なるがやや奥まったところにはまだゆうに50~60㎝の積雪がある。。

会場にはクリスマスローズを使ったアレンジメントや押し花、分類された展示や育て方 そして即売のコーナーがあった。

鉢植えもいいが、地植えの雪中で花芽を伸ばし雪消え後早々に開花するクリスマスローズは早春の貴重な花だ。

本日の会場の賑わいを見ると人気の高さがわかる。

クリスマスローズを庭に植えて20年、ようやくどんな風に育てればいいか多少分かってきた。

ほかの様々な事で最近になって「ああなるほど」、「ああそうだったのか」と思うことが少なくない。

さて話は変わり、以下の「Violets For Your Furs(コートにすみれを)」は1940から42年当時のトミー・ドーシー楽団で歌う若きフランクシナトラです。

シナトラの歌声は甘く滑らかで、トミー・ドーシーのトロンボーンも歌声のようです。

マンハッタンの冬の日、あなたのコートにつけるスミレを買った。

その時、雪降る街が手品のように春に変わった。

貴方は微笑み私たちは恋に落ちた。

(以上あちこちをかいつまんだ意訳です。すみれがもたらした春、素敵です)

ほくほく線のはくたかが春めく頸城野の最後の2月を行く。

晴れの予報だったのか、やや寒かったが好天に恵まれた。

2月はほくほく線特急「はくたか」なみのスピードで過ぎ去ろうとしている。

その「はくたか」も来る3月13日をもってお別れ。

ここ頸城平野を颯爽と疾走していた特急が姿を消すなど、いまでも信じられない。

本日夕刻、名残惜しむように思い思いの場所ではくたかを撮る人たちが見られた。

はくたか21号(直江津発17:01)が下る(犀潟-くびき駅の高架線)。

はくたか21号(直江津発17:01)が下る(犀潟-くびき駅の高架線)。

本日のように晴れていれば、直江津着17時29分はくたか18号も撮れる。

〝 春色の汽車に乗って 海に連れて行ってよ 〟

日が長くなっている。

コザックの子守歌 痛ましい中学生。

北方に複数の低気圧があって予報通りの荒模様。

またしばらく不安定な日が続くようだ。

低い雲垂れ込めた本日の在宅、往診でふとロシア民謡が浮かんだ。

自分の学生時代の父のレコードにダークダックスのロシア民謡があってよく聴いた。

以前に書かせて頂いた「道」や本日の「コザックの子守歌」は印象深い。

ダークダックスの「コザックの子守歌」

Youtubeにロシアで歌われてうるであろう子守歌があった。

ダークダックスのものとは随分違うが、こちらの方がすやすやと眠れそうだ。

ロシア語の子守歌.

胸痛むことが多く、川崎の中学生の事も非常に痛ましい。

無念な生徒に遠くからだがせめて子守歌を聞かせてやりたい。

その昔私が小学生になると妹が生まれた。

5人目の子供で、忙しい合間に母は「からすの赤ちゃん」を歌って聞かせていた。

今の時代、お母さん達はどんな歌を聴かせるのだろうか。

2月の庭仕事 冬眠中のカエルを掘った。

本日午後は休診の日、日中は10℃をやや上回って温かかった。

トサミズキとウノハナを植え足して、苔を削った。

苔を取っていたところカエルが出てきた。

青くて丸くてポニャポニャしたものが見えた時は何?と思った。

つぶらな瞳が可愛いカエル、彼にはまだまだ冬の真っ最中なんだ。

つぶらな瞳が可愛いカエル、彼にはまだまだ冬の真っ最中なんだ。

樹下美術館で見られるのはおよそニホンアマガエル。

それより体が一回り大きく、全体が青一色だった。

するとモリアオガエルかシュレーゲルアオガエルらしい。

思ったよりも浅い土中で冬眠している。

ほとんど動かず、写真を撮って土をかけた。

今にも降り出しそうな空の下で2時間半、お腹の空いたこと。

本日のミーティング 〝今あるものにいっそう磨きをかける〟

間もなく3月15日、本年の開館が近づいてきました。

そこで今日午後スタッフと昼食を一緒にして後ミーティングを行いました。

B5の紙一枚に簡単な心構えを書いて説明させて頂きました。

〝今あるものにいっそう磨きをかける〟

単純ですが私たちにはこれ以上の目標はないと思いました。

それはまた私自身に向けた心構えでもあろうと認識されます。

展示も説明力も、お掃除もサービスや庭も、今あるものをさらに磨く。

このシンプルな考えは先日まで脳裏に浮かびませんでした。

それが言葉になって一番嬉しかったのは私自身で、

この事を軸に営めばいいんだ、とある種すっきりした感じがするのです。

それもこれも年を取った恩恵であろう、とふと思う昨日今日です。

人が名刺を作り 雀は水浴びを始める。

昼休みに名刺のプリント用紙を買いに行った。

もう少々すっきりした名刺を作りたいところだが、工夫をしてみよう。

本日午後、農道で水浴びをする雀たち。

本日午後、農道で水浴びをする雀たち。

周囲の木立にも沢山居てかなり大きな群だった。

多くの雀たちは冬に命を落とすと言われるが、元気で賑やかな姿を見ると嬉しい。

人が名刺を作り、雀は水浴びを始める。人にも鳥にも春が来ているという事なのですね。

新幹線時代の上越を思案する。

新幹線の開業が目前に迫り、ますます金沢、富山の充実ぶりを知らされる。

出遅れの否めない上越妙高ですが、日頃思っていたことをつれづれなるまま少々綴ってみました。

まず上越の観光エッセンスを以下に絞ってみました。

桜、蓮、妙高山、謙信、飲み屋街。

①桜:景観、スケール感とも申し分ない。但し、

●交通の利便性をさらにダイナミックかつこまやかに構築しないと大変なことになる。

●露天は高田花見の特長の一つだったが、新幹線時代を迎えてあらためてあり方を検討してみる。

②蓮:景観、スケールとも申し分ない。但し、

●毎年美しい満開をむら無く迎えるために生育環境の管理研究に一層力を入れる。

●五六八姫の行列などフォトジェニックな催事を一層充実させ、撮影された写真を介して二次的な宣伝効果を高める。

③謙信・春日山城:視覚的インパクトに欠けるが、通年性はある。

●春日山の平場に武家屋敷通りを構築(足軽長屋程度では弱い)。

●背に腹は替えられないとして正面を避けて春日山ロープウエイを設置する。

などあろうが、今々間に合うものでもないし議論も多いだろう。

当面林泉寺と春日山神社の充実と交通の利便化で精一杯か。

④妙高山:景観とスケールは申し分ない。

●課題は宿泊施設の充足、中央の資本にも入ってほしい所だ。

●全体に景観が繁り過ぎている。国立公園の規制もあろうが、各所に手入れが必要な気がする。

⑤飲食店街;五智は海沿いの高台に住宅に影響しない範囲で、潮風通い漁り火が見えるレトロな飲食店街。

●日本海に最も近い飲食店街と名打つ。

●バス・タクシーの往き来で交通利便を図る。

オプション

⑤齋藤真一画伯の瞽女絵画を展示するレトロで重厚な施設設置。

●施設一帯を典型的な高田町屋街として一服とみやげ物販売の場所とする。

●同じ文化として長岡瞽女をも入れて質量ともスケールアップするのは方法かもしれない。

●絵画をさらに収集し充実させる(どちらかというと絵画メインに)。

※コシヒカリの本当のおいしさを知っている人は全国にまだ少ない、魚、野菜、酒とともにしっかり味わって貰う。

※いずれにしても手間とお金が掛かることは必定。

※いずれにしてももっと真剣に考えることが必要。

※全てに於いて上から目線は絶対に避ける。

※人を呼ぶことも大切ですが、新たな「日本の交通要地]となった今日、全国各地へ出て見て楽しむチャンスも訪れました。このことは今後の街づくりに必ずや生きて反映されるにちがいありません。

以上思いつきばかりを連ねて恐縮を禁じ得ません。ただ下手をすると上越は現状維持どころか埋没が心配なのです。時間はかかるにちがいありませんが、慌てずに目標を決めて着実に巻き返しを図るのが良いのではないでしょうか。

筆者は樹下美術館の維持充足に専念し及ばずながらわずかでも上越の文化に寄与できればと考えている所です。

暑いほどだった日中の庭仕事。

本日、日中は気持ち良く晴れた。

妻は植え残していた百合とチューリップを植えた。

私は先日高田で求めたクリスマスローズ-と雪割草を植え付けた。

後はもっぱら花のエリアに進出している苔をはがした。

よくわからないが、たぶん花に苔は良くないだろうと考えている。

4時ころ、残り物をおやつにお茶を飲んだ。

4時ころ、残り物をおやつにお茶を飲んだ。

暑くて喉が渇いていたのでとても美味しかった。

腰掛けた枯れ芝の気持ち良かったこと。

夕食後、疲れて起きていられなくなり早く寝た。

ブログは夜中に一度目ざめて書きましたが,雨が降り出していました。

ぶり返しているインフルエンザ 週末のパブロ・カザルスと山下洋輔 ビストロ サブリーユ。

過日の寒波が過ぎて案の定インフルエンザが再び猛威を振るっている(園児から高齢者まで)。

本日の土曜日、午前だけの診療ながら高齢者のインフルエンザで二件の往診があった。

高齢者の感染は重症感があり、治療をはじめていても回復、悪化の見極めに神経を使う。

どちらにも劇的な側面があるためである。

今日の尾神岳。

今日の尾神岳。

この山を見るとしばしば馬に乗ったアラン・ラッドが浮かぶ。

さて午後から約束のお宅に伺い、レコードとお茶のごちそうになった。

真空管を通ったモーツアルト、バッハ、山下洋輔の音からは、じかに訴え問うような迫力が伝わる。

お宅にあった可愛い針金細工のパブロ・カニャルス。

お宅にあった可愛い針金細工のパブロ・カニャルス。

カザルスのSONG OF THE BIRDSは深い悲しみと故郷への愛情が伝わる。

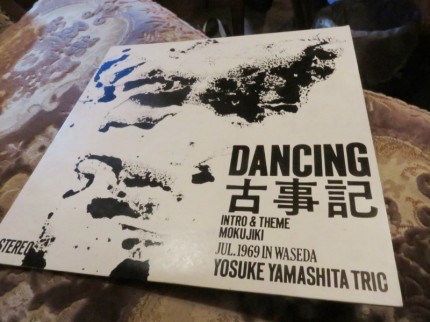

真空管で聞いたレジェンド的?レコード「DANCING 古事記(山下洋輔トリオ)」。

真空管で聞いたレジェンド的?レコード「DANCING 古事記(山下洋輔トリオ)」。

それから新装開店なったビストロ サブリーユで夕食をとった。

もう年なのでメインは肉か魚のどちらかになる。

大抵妻が肉、私は魚で、トレンド通りになっている。

(現在プレオープン中、お電話でご予約なさってください)

飲み物の一コマ、マッカランとチンザノ・ロッソ。

飲み物の一コマ、マッカランとチンザノ・ロッソ。

弱い私は懐かしいチンザノ・ロッソ。

ほくほく線はくたかが窓を横切った(ほぼ正面の小さな点状の横線がそうです)。

ほくほく線はくたかが窓を横切った(ほぼ正面の小さな点状の横線がそうです)。

励ましを受けている方達たちと6人で食べたが、これも長生きの恩恵なのかなと思った。

3月15日開館に向けて仕度を急がなければ。

そして14日には北陸新幹線「上越妙高駅」ホームで「夏は来ぬ」を聞き、新幹線特急「はくたか」を見たい。

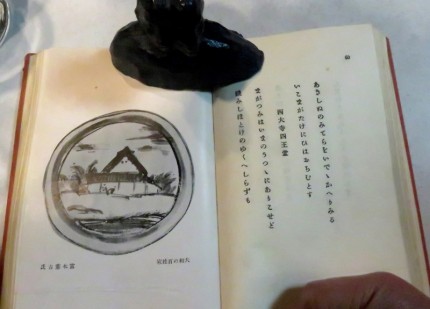

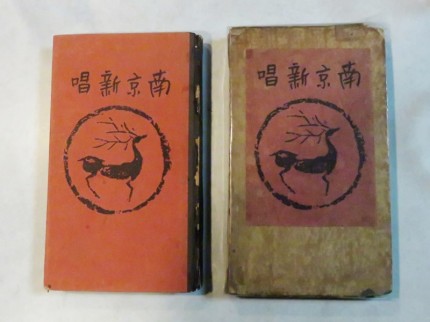

會津八一の歌集「南京新唱(なんきょうしんしょう)」 富本憲吉の挿絵に驚く。

去る2月15日訪ねたお宅で「堀口大學 遠き恋の調査」の録画を鑑賞させた頂きました。

熱心な會津八一ファンであるご主人は、八一の歌集「南京新唱(なんきょうしんしょう)」を見せてくださいました。

新潟県が生んだ歌人で美術史家にして書家の希有な人、會津八一(あいづやいち)は早稲田大学卒業後に上越市板倉区の現有恒高校で英語の教鞭を執りました。

在職中から足繁く奈良を訪れ仏教美術の探究に入ると、それまでの俳句を止め短歌に転向しました。

後に上京し早稲田大学教授へとなりますが、奈良大和の研究と歌詠みは続けらました。

大正13年(1924年)最初の歌集、渾身の「南京新唱」を刊行。

奈良は京都からみて南の都ですから南京(なんきょう)と呼称されています。

小型で携行に便利な印象の「南京新唱」。右はブックケース。

小型で携行に便利な印象の「南京新唱」。右はブックケース。

表紙は絵とも八一自身の手による。

ページをめくるうちに、手がとまりました。

丸い窓絵の農家の挿絵があり、明らかに富本憲吉の筆です。

まさか八一と富本が、、、、不勉強な自分には思ってもみなかったことで、驚きました。

絵は富本が得ていた安堵村の風景紋様に類するものでした。

さらに調べますと、以下のような当時の富本の仕事ぶりを詠んだ八一の歌があることも分かりました。

いかるが の わさだ の くろ に かりほ して

はに ねらす らむ ながき ながよ を

(歌集「鹿鳴集」に収載)

歌意:斑鳩の早稲の田んぼのほとりに仮の庵をつくり、陶土を捏(こ)ねているのだろう、秋の夜長に。

奈良県は生家の安堵村(あんどむら)に窯を築いていた富本を大正10年頃に八一が訪ねていたのです。

こともあろうに、後にこの二人と我が樹下美術館の陶芸家齋藤三郎は別々に出会うことになります。

昭和10年、三郎はすでに確固たる地位を築いていた富本の許に入門しました。

昭和26年、會津八一は高田の三郎の窯を一年に三度も訪ね、書き入れ陶器の制作を行い東京で作品展まで行います。

気むずかしい會津八一が戦後陶齋を訪ねたのは優れた力量を見込んだ上でのことでしょう。

加えるにやはり富本憲吉の門弟だった経歴の評価も大いに関係していたのでは、と思い巡らせた次第です。

富本ゆずりの「竹林月夜」風の民家紋様が描かれた齋藤三郎の染め付け香盒(樹下美術館収蔵)。

富本ゆずりの「竹林月夜」風の民家紋様が描かれた齋藤三郎の染め付け香盒(樹下美術館収蔵)。

齋藤三郎宅で草花の鉢を見る會津八一(昭和26年ころ 写真提供:二代陶齋・斉藤尚明氏)。

齋藤三郎宅で草花の鉢を見る會津八一(昭和26年ころ 写真提供:二代陶齋・斉藤尚明氏)。

優れた巨人たちの出会いの詳細は分かりませんが、驚くのは私だけで、それは天の導きであり、静かで美しいものだったと思いたいのです。

お年玉はがきの賞品が来て。

昨日に続いて食べ物です。

去る1月19日にお書きしましたように私たちにお年玉はがきの2等賞が3枚当選していました。

賞品はカタログから選ぶようになっていて、先日その「ふるさと小包」が次々に届きました。

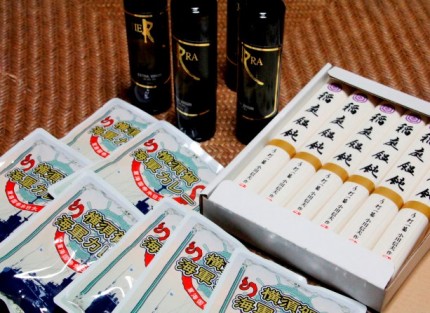

向こうにエキストラバージンオリーブオイル、右・稲庭うどん、手前・横須賀海軍カレー。

向こうにエキストラバージンオリーブオイル、右・稲庭うどん、手前・横須賀海軍カレー。

本日夕食にいただいたカレー。

本日夕食にいただいたカレー。

肉や野菜などの具がしっかり入り飽きの来ないオーソドックスな味でした。

1万本に3本の確率でしたが、頂戴したおよそ400枚の葉書から1本が当たり、

2本は年末の義母の逝去によって使われなかった葉書およそ400枚から当選したのです。

珍しいことが起こり、看取らせてもらった義母との縁の強さを感じました。

くじといえばその昔、高等学校を卒業した春休み、高田の商店街の福引きで大きな醤油樽が当たりました。

大勢の前でジャランジャランと威勢良く鐘を鳴らされ、顔が赤くなりました。

場所が今はなき「いづも屋デパート」の前。

すぐそばのバス停から樽を抱えてバスに乗り、家もバス停の近くだったので助かりました。

病気ばかりであまり良いことが無かった高校時代でしたが、帰ると母がとても喜びました。

フキノトウとニシンそば。

厳しい寒波から一週間。再び美術館南の土手が現れてフキノトウが顔を出した。

雪が降ったり消えたり今年のフキノトウは忙しい。

夕食はこの冬三回目となる美術館産フキノトウの天ぷらとニシンそば。

夕食はこの冬三回目となる美術館産フキノトウの天ぷらとニシンそば。

ニシンは3~4月が旬だという。

かって3月になると北海道沿岸ににしんの大群がきて、「春告魚」と呼ばれたらしい。

本日のニシンは半なまのみがきニシンを二日間米のとぎ汁で戻して使ったと聞いた。

カレンダーの冬はいつしか終わろうとしている。

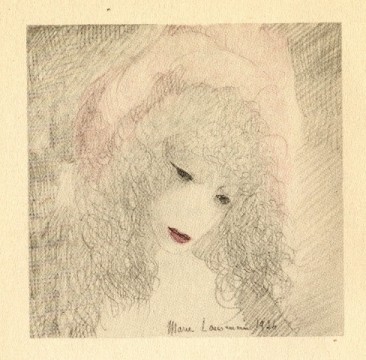

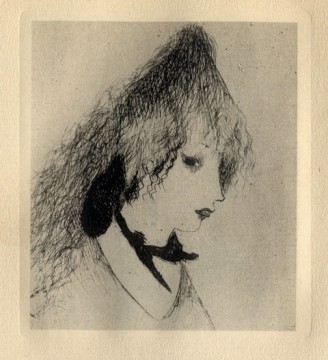

ハイビジョン特集「堀口大學 遠き恋人に関する調査」の再放送 マリー・ローランサン詩畫集。

去る1月15日と23日の当ブログGoogle Analyticsの解析が普段みられない数字に跳ね上がった。後でNHKBSの放送で堀口大學に関する110分番組が2回あり、視聴者が「堀口大學」のネット検索をされた結果だったことが分かりました。

番組はNHKBSプレミアムアーカイブス ハイビジョン特集「堀口大學 遠き恋人に関する調査」でした。

午前9時の放映直後から3倍4倍とビジター、ビュアーが増えたことは、テレビを見ながらスマホで調べるスタイルの人が少なからずいるということがうかがわれました。視聴者が勉強家であることや、番組内容が良かったことも想像されました。

ためしに「堀口大學」を打ってみますとYahoo!の7番目にGoogleは3番目に当ブログ「花はいろ 人はこころ、、、 堀口大學の詩 年と共に響く言葉。がありました。とくにGoogleでは松岡正剛氏の記事の下にあり恥ずかしくも光栄でした。

それなのに私たちは貴重な放送を二回とも見ていませんでした。幸い友人ご夫婦が再放送を録画されていて、昨日念願の映像を拝見に伺ってきました。

取材記者の西島秀俊がマリー(ローランサンの娘の設定?)という女性と出会い、そのまま過去の堀口大學とローランサンの場面に移行したり戻ったり時空が変わる。大學の研究者長谷川郁夫氏や堀口すみれ子さんのインタビューを挟み多次元的な構成で重厚な小説のようでもありました。

若き堀口大學とマリー・ローランサンのマドリッドとパリに於ける親交は恋人同士という言われ方もあります。恋に確証があるわけではありませんが、日本最初の外交官を父に持つ詩人とパリの女神的女流芸術家の交わりは、薄絹で包む如く詩的(部分的にはどきっとするエロティズムもあり)、かつ恋の香りを漂わせて伝えられました。

登場した二人の人物が良く、海外のロケも緻密で美しく、楽しい110分でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

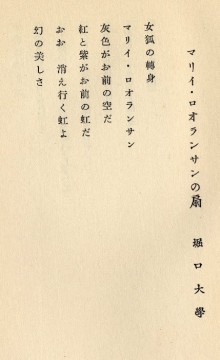

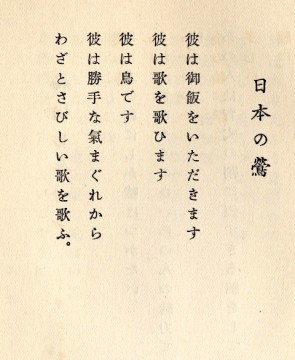

ところで二人に相応しい本「マリイ・ロオランサン詩畫集」が昭和11年堀口大學訳詩で編纂されています。

知られている「鎮静剤」や「日本の鶯」ほか8篇の詩と23の挿絵が含まれ、三人の詩人の献詩が加わります。

(版により絵の数は異なるようです)

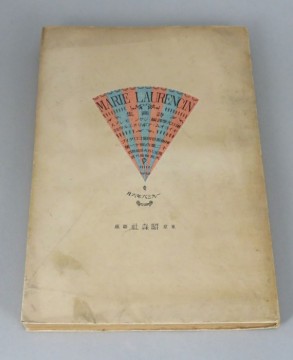

樹下美術館の開館当時に買った「マリーローランサン詩畫集」

樹下美術館の開館当時に買った「マリーローランサン詩畫集」

(編譯者:堀口大學 昭森社1936年発行 限定700部 手許の本は616番です)

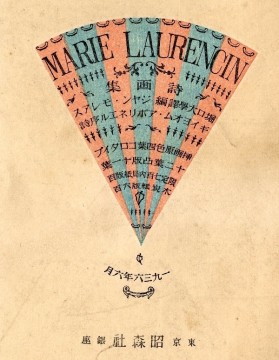

表紙の拡大(さらに大きくしてご覧下さい)

表紙の拡大(さらに大きくしてご覧下さい)

MARIE LAURENCIN 詩畫集 堀口大學譯編 ギイヨオム・アポリネエル ジャン・モレアス序詩

挿畫原色四葉 コロタイプ十二葉 凸版十一葉 限定七百 内局紙版百 木炭紙六百 とある。

※コロタイプ:ゼラチンの物性と感光剤の調整で印刷される技術。階調性に優れ明治大正時代を中心に用いられた。

※凸版:原稿の濃淡を網点や線の大小で現す。コロタイプより階調性は乏しいが強い。

※局紙(きょくし):明治初期から印刷局で株券や賞状に用いられた上質の越前和紙。

※木炭紙:クロッキーなど木炭で描くためのやや粗めの紙で、画用紙より和紙に近い。

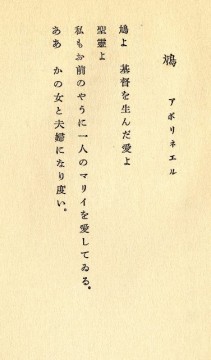

ローランサンの恋人だったが結ばれなかった詩人アポリネールの序詩。

ローランサンの恋人だったが結ばれなかった詩人アポリネールの序詩。

マリイ・ロオランサンの扇。

マリイ・ロオランサンの扇。

ローランサンへの堀口大學の献詩(三連詩の冒頭部)

消え去った虹が最も美しい。

堀口大學を謳ったローランサンの詩。

堀口大學を謳ったローランサンの詩。

最後の2行などに年上らしいローランサンの容量が感じられる。

ヴェルレーヌ、ボードレール、ボーヴォワールらフランスの詩が日本に伝わり広まったのは堀口大學の優れた訳詩に負う所が多い。。大學の欧州時代、パリ芸術界の女神と称されたマリー・ローランサンとの親交を通して、氏のフランス文学および背後の芸術への理解はより深まったと考えられる。恋心あらばなおさらであろう。

※詩人・仏文学者で文化勲章の堀口大學は戦渦を逃れ1944年に夫人の実家である現妙高市(旧関川村)に疎開しました。その後現上越市(旧高田市)に移り1945年まで住み活躍しました。第二次大戦の戦中戦後、上越、妙高市には大學のほか画家小杉放庵、画家倉石隆、芥川賞小説家小田嶽夫、マグナム写真家濱谷浩、野尻湖に児童文学者坪田譲治、糸魚川に歌人・文学者相馬御風らがいました。

高い教養と芸才に恵まれた齋藤三郎はこれらの人たちに愛されました。遠くからは版画家文化勲章・棟方志功、歌人美術史評論家・會津八一、文学者文化勲章・佐藤春夫、日本画家文化勲章・松林桂月、人間国宝陶芸家・近藤悠三、登山家随筆家・深田久弥、農芸化学者文化勲章・坂口謹一郎、サントリー創業家の人々などが来訪し親交しました。

大きく括って疎開文化という現象は各地にあったと考えられます。その中で上越地域にはまれに見る大輪の花が咲いたのではないでしょうか。陶齋の寄与も大きかったと思われますが、一帯には文化人達を惹きつけた豊かな食と人情味あふれる文化風土があったと思いたいのです。

はくたか、くびき駅の上下列車交換 可愛い鉄ちゃん 「はくたか」から「しらさぎへ」。

本日日曜日、昨日に続いてはくたかを見にほくほく線くびき駅に行った。

本日は昨日にも劣らぬ強風、そのためかダイヤに遅れを生じていた。

乗客の方には申しわけなかったが、遅れのお陰で自分としては珍しい光景を撮ることが出来た。

一般に特急の上下行き違いは虫川大杉駅で行われるところ、本日それがくびき駅で行われた。

最初にはくたか15号が停車し待つことしばし、間もなく14号がやって来て通過した。

近づくはくたか14号。

近づくはくたか14号。

勾配があるため場面がより立体的(ジオラマ風)に感じられる。

通過するはくたか14号。昨日追加しましたとおり、、

通過するはくたか14号。昨日追加しましたとおり、、

この車両のラインはすでに北陸特急「しらさぎ」の青/オレンジのラインに塗り替えられていました。

もう嫁入り仕度なのですね、少し寂しい気持ちになります。

ところで、くびき駅で可愛い撮り鉄さんとお会いしました。何年か前、おばあちゃんが撮ったはくたかが大好きになり、自分で撮り始めたということでした。カメラの中の写真を見せて貰いましたが、貴重でした。

おばあちゃん、お母さん、妹さんと見に来て写されるのです。

おばあちゃん、お母さん、妹さんと見に来て写されるのです。

もう胸が一杯になりました。

「はくたか」のなんと幸福なことでしょう。

間もなくお別れのほくほく線特急「はくたか」 名残惜しむファン。

ほくほく線を走る特急はくたかが来月13日で18年間の運行を終了する。

その名は翌日に開業する北陸新幹線の特急列車が受け継ぐ。

ほくほく線はトンネルが多かったが平野区間での高架線疾走は素晴らしかった。

名残惜しさもあって2012年から近くではくたかを撮るようになった。

田に水が入る頃あるいは夏~秋の夕方、そして秋の黄金の水田を走る姿に爽快感と詩情があった。

残りのひと月、これまで雪中の写真が少なかったので撮ってみたい。

今冬の一帯は雪が少なく農道に車が入り、歩くことも出来る。

本日は田んぼやくびき駅など至る所に、残りわずかとなったはくたかを撮る人たちが見られた。

くびき駅を通過する下り「はくたか」

くびき駅を通過する下り「はくたか」

本日見たはくたかはいずれもこざっぱりとして、きれいに洗浄されているように感じた。

※3月14日以後に第二の人生であるJR西の北陸特急に転身すべく、衣替えに入っているとも伝えられているようです-2月15日加筆-

2月としては記録的な強風 4月花咲く季節にオーソリティーのギター演奏会。

昨夜に続き強風に見舞われた一日。

新潟県は秒速25~30メートルも吹き、佐渡など各地で二月としては記録的な風となった。

およそ佐渡の方角、海上北に発達した積乱雲。

およそ佐渡の方角、海上北に発達した積乱雲。

夕刻近い上越市大潟区四ツ屋浜で。

バロックからバッハそして日本の歌まで。

バロックからバッハそして日本の歌まで。

多くの演奏家を育てたドイツはケルンアーヘン音楽大学リュート科・ギター科教授の演奏会です。

二月もはや中旬に入ったが、一月後半よりも強い寒波、強い風に見舞われる。

時に快晴も訪れるが、さすが2月の冬力?(ふゆぢから)を知らされる。

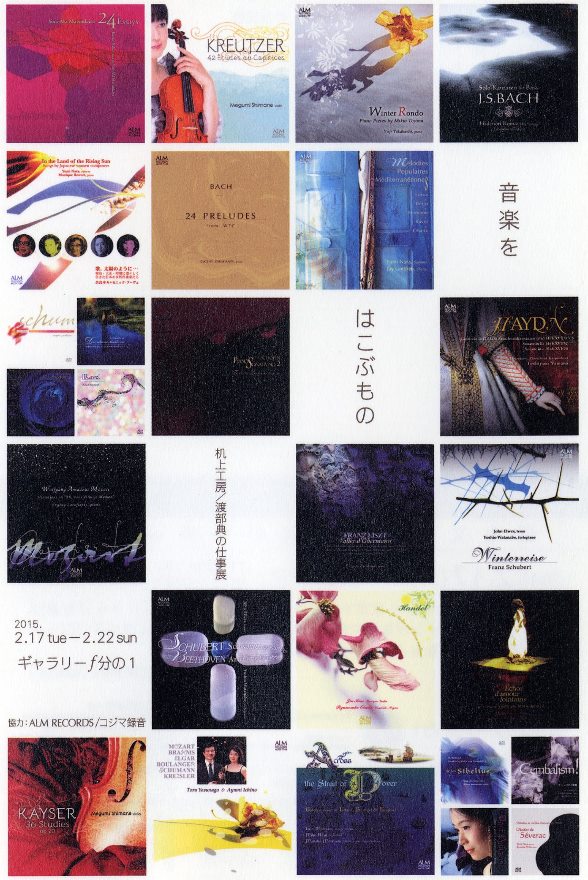

渡部典さんの「音楽をはこぶもの」 机上工房/渡部典の仕事展

本日、東京でご活躍の渡部典(のり)さんが展覧会の案内を届けて下さいました。

渡部さんは「机上工房」を営まれる上越市大潟区ご出身のグラフィックデザイナーです。

このたびは「音楽をはこぶもの」と銘打ち、製作プロセスや、

沢山のお仕事の中からクラシック音楽のCDパッケージ36点を展示されます。

〝ヴィジュアルデザインが無形の音楽に対してどのようにアプローチし、どのように形を与えてきたかを紹介します〟と述べられています。

かって大震災の年、筆者のシーグラスの写真を使って下さったことがありました。

それが光栄にもジョン・エルウィスの「シューベルト歌曲集『白鳥の 歌』」になり、昨日のことのように思い出されます。

〝音楽をはこぶもの〟渡部典の仕事GRAPHIC DESIGN展

●会場:東京都千代田区神田駿河台1-5-6 コトー駿河台

「ギャラリーf分の1」 ☎03-3293-8756

●日時:2月17日(火)~2月22 日(日) 11:00~18:30

(初日13:00より、最終日17:00まで)

間もなくですが、お近くお出かけの際にどうかお寄り下さい。

寒波の後の晴れ間 静かな「はくたか」 つぐみ 農道。

寒波が去って穏やかだった休日。

昨晩の雨と上昇した気温で雪が融けている。

午後は「はくたか」を撮りに頸城区の農道に行った。

あとひと月少々で北陸新幹線に名を譲って終了となる「はくたか」。

やはり名残惜しい。

帰りの農道。雪解けした水溜りがまぶしい。

帰りの農道。雪解けした水溜りがまぶしい。

日が長くなった。間もなく5時というのに陽が残っている。

冬が終わりつつあると思いたい。

次第に今年の開館が近づいていて心引きしまる感じがする。

吹雪の一夜が明けて 入学祝。

昨日からの寒波による吹雪は夕方に雨に変わって収まった。

午後の2カ所の在宅も無事に回った。

上越市大潟区の積雪は30㎝足らずで済んだ。

以前も書きましたがこんな日の妻は朝から忙しい。

高田育ちなので自動的に心身が動くようだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

二人の若い縁者が進学し祝いを送った。一人は自由学園へ進み入寮する。

二人の若い縁者が進学し祝いを送った。一人は自由学園へ進み入寮する。

学園のHPに〝生活の中から全てを学び、高い知性と品性を育みます〟とある。

亡母は同学園創立者の一人羽仁もと子の出版社雑誌「婦人之友」を長く読み、

後に「明日の友」を購読していた。

偶々かもしれないが、今日の入学は70年の母の願いが叶ったようにも見える。

月並みだが天国で喜んでいるような気がするし、身内としても嬉しい。

強い寒波 インフルエンザ。

今年になって一番の寒波がやってきて朝から吹雪いている。

昨日の花屋さんの店内が幻のように思い出される。

降雪中のシャッターペイント。時々見るがとても良く、また気になる。

降雪中のシャッターペイント。時々見るがとても良く、また気になる。

これまで上越市大潟区は沿岸なので積雪が少なかったが、このたびは覚悟している。

これまで上越市大潟区は沿岸なので積雪が少なかったが、このたびは覚悟している。

(いずれの写真も停車した車内から撮っています)

さてインフルエンザは外出機会の多い若い層がターゲットになりやすい。

一方老人では突然食べなくなった、腰が立たないという人に検温してもらうと、

高熱を発していてインフルエンザだったということがある。

一度下がった熱が再度ぶり返すのは冬半ばからのB型によくみられるが、今年はA型でしばしば見られている。

熱が下がってきたからと言って安心はできない。

いずれにしてもインフルエンザは「急な」あるいは「突然の」変調が共通点。

一度緩んだ寒さの後、強力な今回の寒冷はインフルエンザへの用心も大切になろう。

スイートピー 高田暮色 こやま寿司。

午後齋藤尚明・二代陶齋さんが訪ねてこられました。

いつものように尽きない話に退屈しません。

初代の築窯と初窯のこと等々とても有意義でした。

夕刻は元上越医師会会長・丸山正義先生のお通夜に参列しました。

広い世界をお持ちの名会長で長くお世話になりました。

通夜の前に北陸園芸でクリスマスローズ-を二鉢求めました。

花芽が沢山着いた良い株だと思います。

3月15日開館から連休当たりまでカフェ前の庭で咲き続けることでしょう。

どうかご覧下さい。

新箱井橋から、矢代川の向こうに新潟県立中央病院と県立看護大学(左手前)。

新箱井橋から、矢代川の向こうに新潟県立中央病院と県立看護大学(左手前)。

同じ橋から、反対方向の青田難波山(別名青田南葉山) 949メートル。

同じ橋から、反対方向の青田難波山(別名青田南葉山) 949メートル。

この山は鍋を伏せたような形状なので、勝手に鍋山→なべやま→なんべやま→なんばやまという流れがよぎります。

見る角度にもよりますが、本当にゆったりした形の山なのです。

いく筋にも分かれる雪中の矢代川もおしゃれな前景になっていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

通夜の帰りに上越市春日野の「こやま寿司」へ寄りました。爽やかで美味しいリーズナブルなお寿司でした。

季節外れのクリスマスローズの植え替え植え込み。

好天だった週末土曜日、午後は春の花を見に新潟市秋葉区(旧新津市)へ行った。

同区の古津という場所に、大きな植物園ほか美術館や物産販売施設などがあり一帯は充実していた。

本日の目的はクリスマスローズを買うくこと。

樹下美術館はクリスマスローズ-を地植えしている。

しかし中々難しく、コツが分かるまで長く掛かった。

一言で言えば直射日光を嫌う花だということになる。

樹木の下でも午前に4,5時間の陽がが当たるようでは駄目、むしろ地味な場所で忘れられたような

株が勢いを得て盛大に花をつけることがよくあった。

それで現在日当たりで小さくなっている株を木立の中に移すのが仕事になった。

本日の園芸センターで蕾が多いのを6,7株を買い、夕刻近くから暗くなるまで植え込んだ。

この先、まだ雪が降ることが考えられ、1月に植え替えたものも含めて周囲をチップで囲った。

ところで今夕作業を始めようとすると二人の若者が、やってますかと訪ねて来られた。

これだけ雪が無いのですから、開館していると思われても無理もないことです。

どうか3月15日までお待ち下さい、大変申し分けありません。

NHK「小さな旅」の雁木通り 倉石隆のふるさと。

今夕NHKテレビ「小さな旅」で放映された-雁木あたたか-を見た。

新潟県上越市高田の雁木通りの風物と暮らしの一端を紹介していた。

高田のらしさは色々あるが、町並みで言えば雁木、わけても古い通りにあると思う。

番組でも新たな本丁筋は触れられなかった。

およそふる里感のある村落や町並みは人を惹きつける。

いずれにも一生懸命に営まれ磨かれた生活と時間が生きて漂う。

そこでは自らのふる里でなくとも、郷愁が眼を醒まし心癒やされるのだろう。

このような場所はにわか作りが不可能なので、慎重な保全が必要な財産に違いない。

以下は倉石隆のふる里に関する作品と文です。

倉石隆作「北の町」 1953年 21,6×27,3㎝ 樹下美術館収蔵。

倉石隆作「北の町」 1953年 21,6×27,3㎝ 樹下美術館収蔵。

倉石隆作「粉雪が舞う」 1985年 146,5×98,6㎝ 上越市収蔵

倉石隆作「粉雪が舞う」 1985年 146,5×98,6㎝ 上越市収蔵

写真は新潟市美術館1995年9月14日発行 郷土作家シリーズ 倉石隆展 から。

-幻のふるさと- から抜粋

町名が上越市と変わっても、僕の故郷の町は高田でなければならない。目抜き通りにビルが建ち並び、行き交う人びとが都会風のファッションに彩られたとしても、僕の幻の町は、風雪にさらされ、家並みは灰色に沈んでいなけらばならない。

雁木はせまく、薄暗いトンネルんのようにどこまでも長く続いていて、すっこかぶりのお父っつぁと、角巻き姿のおっ母さが背をまるめて雪の中を歩いていなければならない。

それから、黒いマントの少年たちのいる風景。その時代錯誤の幻の町こそ僕の中のふるさとなのです。

(1987年12月11日新潟日報日曜版 35周年記念特集 ふるさとを描くシリーズ掲載 倉石隆の「粉雪が舞う」の寄稿文から)

好天続きで大潟水と森公園へ 気象の表裏逆転。

昨日に続いて晴天の一日だった。

休診の午後、近くの大潟水と森公園へ出かけた。

さすが二月の晴天は日が高く日射しに力が感じられる。

炊事棟(向こう)とトイレ(手前) 炊事棟(向こう)とトイレ(手前)  噴水広場 噴水広場  鷺 鷺 |

回廊 回廊  半島の道 半島の道  帰りの海辺 帰りの海辺 |

所々に雪が残っていたが、ワンちゃん連れ、ご夫婦、お一人、ご近所、、、多くの人と出会った。

公園一帯は縄文、弥生など長期にわたる古代の遺跡、遺物が発見されていた場所。

先人たちが見たであろう風景になにがしか思いを重ねて歩くのも一興だと思う。

テレビで見る表日本は雪模様で気象が逆転している。

以前にもこのようなことがあったが、不思議だ。

立春の鳥 楽しみな倉石隆の作品。

立春に相応しい穏やな日、青空に踊るような雲が見られました。

出かけた柿崎川にコハクチョウがいました。

川で白鳥を見るのは初めてでかなり驚きました。

眩しいばかりの白さです。

傍らの樹には雀の群。

厳しい冬を無事に越えようとしている群に安堵が感じられました。

そして本日の樹下美術館。 1月28日の夜半に降った雪が5~10㎝ほど積もっている。

1月28日の夜半に降った雪が5~10㎝ほど積もっている。

カフェの前は屋根の雪が集中して落ちるので板を重ねて守っています。

今年の開館まであと一ヶ月少々。

つい先日決まったことですが、倉石隆のカリカチュア風な油彩人物画(自画像)が樹下美術館に加わることになりました。桜のころ新幹線に乗ってやってくるのです。

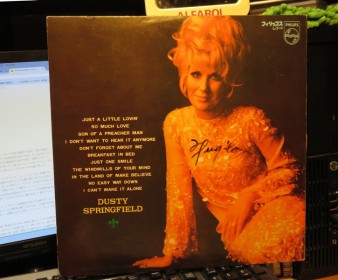

ダスティー・スプリングフィールドの心の風車。

雪は5㎝程度で止まっているがさすが2月、寒い日が続いている。

1月の終わりに2回も庭仕事ができたなど嘘のようだ。

後藤さんの一件の辛さはやはり早晩には消えない。

常軌を逸する点でテロに戦争の本質があり、テロ無き戦争もない。

国は唯一戦争を避けるための装置であり、

税金を払う人間としていつもその事に望みを託している。

「The Windmills fo Your Mind」 心の風車、というような意味でしょうか。

シェルブールの雨傘のミシェル・ルグラン作曲 作詞アラン&マリリン・バーグマン

車輪、糸車、雪球、メリーゴーランド、時計の針、世界、リンゴ、トンネル、回転ドア、螺旋、、、くるくる回るものが次々出てくる。

突然去った人の回想として歌われている。どこかが無くなると全てが崩れるようなイメージで書かれた曲だという。

上の写真は「The Windmills fo Your Mind」が入っているレコード(胸の所のサインは買った当時小生が書いた)。1968年頃に買ったが、これを貸した同級生と今も年に一度くらい食事をする。

レコードの当時も世界と社会は安定していたとは言えないが、人の命は地球より重い、というような概念は広く私たちの中にあった。政治家もそうだったと思う。

後藤さんのことを悼みたい。

難しかった倉石隆の図録のあとがき。

樹下美術館は倉石隆と齋藤三郎を常設展示しています。

毎年カテゴリを変えていますが、目覚ましい特別展というものは無く静かなランニング(長距離ランナーのような)ぶりです。

それでもご覧頂き販売できる収蔵図録(カタログ)は長年の悲願でした。

それがなぜ今日未完成なのか。理由の一つに私自身が作家の志に十分添い得てなかったことが挙げられます。

どこまで迫れるか、とくに倉石隆の「あとがき」に苦労していました。

これは作家に対する総括のような意味合いがあり、何度書いてももの足りなかったのです。

しかし今年になってふと以下のような文章になってきました。

手前味噌は否めませんが、ほぼこれ以上書けないのではと思い恥を忍び掲載してみました。

齋藤三郎の焼き物には用とある種の様式美がありますが、絵画への言述は本当に難しいのです。

しかし倉石隆をおよそ以下のようにしめくくることで、皆様の手助けになるのであればと、思っている次第です。

あとがき

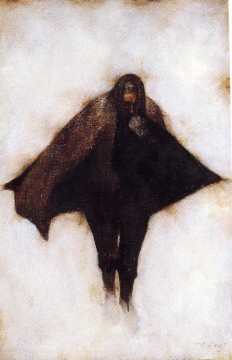

生涯人物を描き続けた倉石隆。その姿勢には挑戦者の如き情熱と一貫性が認められる。人物への傾注と深度をみるにつけ、氏は人間を描きたくて画家になったのではないか、とまで考えさせられる。

生前〝美しく描くより、本物に迫りたい〟と潔く述べている。さらに生涯崇拝した画家がレンブラントであり、カリエール、エゴンシーレ、クリムト、ジャコメッティにも影響を受けたと聞く。みな人間の芸術家である。

なぜそれほどまで人間だったのだろう。眼前に風景や静物、脳裏に抽象やファンタジーもあったであろうが、、、。

遡れば若き日の倉石にも、自分は何者、何処へ向かうのか、は切実なテーマだったにちがいない。深く内省する氏であれば、自らの中で直接的に脈動し観応される「生命」とその多様な有り様こそ描くに相応しいものと、手応えをもって確信した瞬間があったのではないだろうか。

中学時代の氏は丘の上や地下室のような部屋においてしばしば友人達と語っている。そこで「僕は人間に決めた」と述べる倉石が浮かぶのである。

あらためて氏の作品の前に立つと、その存在感ゆえ人物たちは今にも動いたり話しそうな錯覚を覚える。そのため静かな樹下美術館の小さな壁はいつも賑やかなのである。

後年、自分はデッサンをやりすぎたという述懐が伝わっている。しかし優れたデッサンは終生の具象、なかんずく多様な人物達に長い生命を吹き込むことに立派に成功したではないか。ささやかな樹下美術館で倉石隆を飾れることを幸せに思う。

(もしかしたらもう少し変わることも考えられます)

たとえ一人の希な案件であろうとも。

以前ある老人から、若い時に身売りを強いられた話を聞いた。蒲原地方で育った家にどんな事情があったのか、親が自分を売った。女衒ともう一人の娘と一緒だった。大きな川の手前の宿に泊まった夜、この川を渡ったらもう駄目だと聞いて逃げる決心をした。相手の娘さんに話したが、行かないと言ったので一人で逃げた。

農家のふるさとは駄目、とにかく海へ逃げようと思い、田を越え山を越えた。漁師の村へ着くと物乞いのようにしながら漁業の手伝いをした。本当に色々なことがあった末、今の土地で嫁になった。

この方は晩年に認知症が現れ、昼寝の後などに火事だ空襲だ、と言って家を飛び出すことがあった。そのことで往診に行っ日、落ち着くと以上の昔話をされた。私が知る限り、この方の強さと子や孫へのいたわりはとても印象的だった。

飛び出しの異常行動は認知症だけではなく、かっての辛い経験の表出ではないかと思った。

ところで本日後藤さんの死亡が報じられている。

国はある意味もう一人の親である。

それが衆目のなかで、とうとう後藤さんを守れなかった。

たった一人の特殊な案件が全てを物語ることがある。

勇敢で善良そうな方が失われ、残念かつ先の吉凶が案じられる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

午後高田へ行った妻は大潟の方が降っていると言った。

年配の方それぞれの冬 ジグソーパズル 家事と温泉 スキー。

外出が厭われる冬ですが、診療の余談でお聞きする話はいつも有意義です。

以下幾つかを記しました。

○昭和11年生まれ(78才)の女性のジグソーパズル。

ジグソーパズルは畑とともに夢中になれる。

10年ほど前、娘が頂き物と言って届けてくれたのが始まりだった。その時のパズルは300ピースくらいでジェーム・スディーンの白黒写真だった。

初めてなのに出来たのは、ジェーム・スディーンが大好きだったから。

その時、自分はこの遊びが合っていると思った。以後1000ピース、1500ピースと大きくなり会にも入った。

今は4000ピースをしているが、出来上がるのに1,2ヶ月くらいは掛かり、畑をしながらだと4ヶ月掛かるが飽きない。

中でもカタログから作品を選ぶ時や最後の一ピースをはめる時が嬉しく、なにより最初に全てのピースをばらまく時がわくわくする。

○大正15年生まれ(89才)の女性の家事と俳句とお出かけ。

長年の農作業で足腰は曲がった。

しかし朝食の仕度、風呂掃除は自分の仕事で、昼寝を交えて相撲や歌謡ショーや鶴瓶のテレビを見る。

先生のお母さんに誘われた俳句はずっと続けている。毎年娘が来て一茶記念館に連れて行ってくれる。

そこには記念館で詠んだ句の投句箱があり入れていた。先日、思ってもみなかったことに昨年の一句が特選になったと知らせが来た。

この時期、気ままに外出できまないので、周囲の友達と月1回の温泉行きが楽しみ。

温泉はごく近いが一緒にタクシーを頼んで出かける。月1回だったのが、このところ20日に1回と回数が多くなった。

○昭和18年生まれ(72才)の男性のスキー

何年ぶりかで杉野沢へスキーに行った。

スキー場は思ったより混んでいて、以前より更にスノボーが増えていた。

孫と一緒だったが、普段歩いているせいか転びもせず楽しかった。スキーウエア-を着ると気持ちが若返るし、ゴーグルをつけていると顔が隠れるので年を気にせず楽しめる。

(最近のゲレンデは年配のスキーヤーが増えていて、色々優遇サービスもあるとテレビが伝えていました,,,筆者)

ある日の四ツ屋浜の竹藪。

ある日の四ツ屋浜の竹藪。

この日風は吹いていませんでしたが、笹が風下を向いて見事に固まっていました。

連日の季節風に晒されてこんなになってしまったのですね。

少々教訓めいた眺めでした。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。

- 突然終了したドジャースのポストシーズン地区シリーズ。

- 秋はちゃんと来ている 土曜日のお茶会 残念なドジャース。

- 保育園の健診 ポワロのハローウイン 「チキンハンド」というプレー。

- 和やかだった今年の樹下美術館秋の茶会1回目。

- ドジャース佐々木朗希選手の復調 ポストシーズンのディヴィジョンシリーズはフィリーズ戦。

- 激しい雨、めまぐるしい空 今年はどんな晩秋か。

- 回復の途で「何が食べたいですか?」に意外な返事。

- 長野市からの団体さんと倉石隆の作品。

- 加齢で不自由になる生活を「老化ゲーム」で。

- 昨日のオーケストラアンサンブル上越公演 ピアノとティンパニーのスリリングな即興演奏。

- 柿のカラス対策、お彼岸のオハギ、今日の食事。

- 遅くなりましたが上越市長の三田発言から「三田青磁」。

- 2025年、樹下美術館秋の催し三題

- 「小3の凄まじい体罰」をお読みいただいて。

- 上越市八千浦中学校の皆さま。

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月