鳥海山の前に酒田市は本間美術館へ。

5月4日仁賀保市へ向かうため新潟を発った特急は酒田乗り換え。酒田市の本間美術館を観る十分な時間があったので出向いた。

何といってもその富を公共事業や救民対策に投げ出した姿勢がケタ違いである。そもそも美術館も第二次大戦の敗戦に沈む市民を慮って昭和22年建てられたという。

展示品は本間家に伝わる庄内藩主酒井家、米沢藩主上杉家など諸藩からの拝領品および私蔵品を投じている。

長澤芦雪の「狗児(くじ)図」

長澤芦雪の「狗児(くじ)図」

師の応挙の子犬に劣らずとても可愛い。

※狗児は子犬のこと。

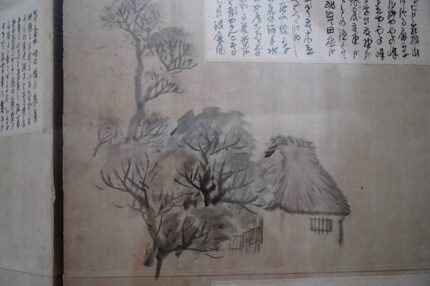

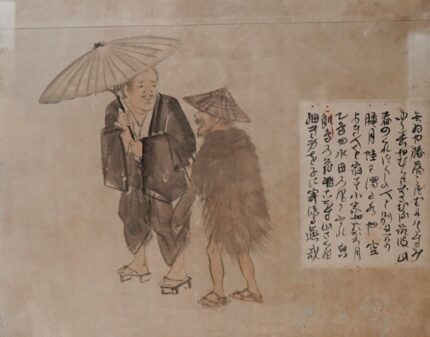

扇面に続いて与謝蕪村筆の俳句草稿に弟子であった呉春が絵を添えた屏風があった。

以下二作は添えられた生活感ある呉春の絵画部分。

「蕪村自筆句稿貼交屏風 呉春画」

「蕪村自筆句稿貼交屏風 呉春画」

貼り交ぜの絵画は当然一発で

決めたに違い無い。

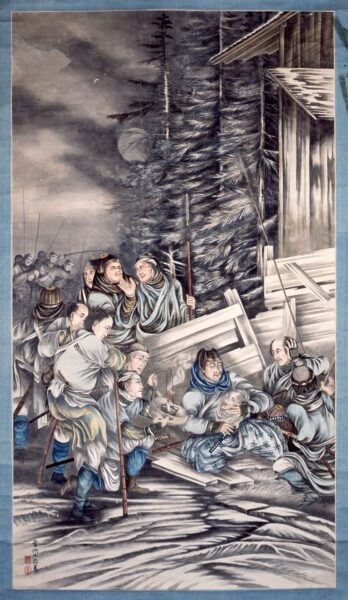

安田 雷洲作「赤穂義士報讐図」

安田 雷洲作「赤穂義士報讐図」

(写真は同館のデーターベースから引用)

上掲作品は大石主税が吉良上野介の首級を抱いている。幕末時代の当作品は劇的な構図、陰影のグラデーションなど西洋の宗教画を思わせ、一瞥してドキッとした。

竹内栖鳳作「富士山図」屏風

竹内栖鳳作「富士山図」屏風

六曲一双の超大作。

(写真は同館のデーターベースから引用)

以下は美術館隣接の庭園「鶴舞園」の一部です。

少々危ないジグザク橋には、

少々危ないジグザク橋には、

今居る場所を意識せよ、足許を見よ

など禅の意味合いもあるらしい。

美術館の礎を築いた本間家は文字通り「日本一の地主」。かつ北前船で巨万の富を築いた商家でもある。往時は殿様以上の実力、実績があった。

『酒田照る照る、堂島曇る、江戸の蔵米雨が降る。』

『本間さまには及びもないが、せめてなりたや殿様に』

堂島は国内の米が集中した大阪の街。そこが曇り、江戸の米倉に雨が降っても酒田は照っている。万一殿様にはなれるかもしれないが本間様は絶対無理、と歌われている。

このたび新潟県人として嬉しかったのは、上杉輝虎(謙信)公や直江兼続の書状や漢詩が展示されていたことだった。

そもそも本間家が佐渡で成功し、酒田へと進出、さらに発展したこと、および米沢藩が越後春日山から上杉家を迎えた経緯などから越後との深い因縁を感じない訳にはいかなかった。

5月6日に酒田を再訪し、土門拳記念館などを観ましたので後日掲載致します。

次回は今旅の主目的鳥海山です。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年の陶芸展示 暖かすぎた日。

- ハクガンが戻った 標識首輪の個体。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月