花鳥・庭・生き物

ピンクのカノコユリ 夕暮れの渋柿浜海岸。

当地上越市は洪水も無くいつしか梅雨が空け晴天が続いている。

本日午後は庭に散水し、夕食は妙高市から来ている孫たちと外食。

帰りに日没の大潟漁港に寄った。

松林を抜けると急に広がる海に歓声が上がった。

漁港から西は渚に沿ってコンクリートの段が続いている。

波打ち際に沢山小さなカニがいて、1年生のボクは大興奮。

走って二度も転んだが、今度はパパと網を持って来て捕まえるんだと繰り返した。

大人も動き回るカニに夢中でした。

※波がかぶる場所のコンクリートは薄い藻が生えていて非常に滑りやすくなっています。

転倒しないよう十分にお気を付けください

カノコユリは赤い花が咲き始めた。暑さのなか、白はまだしっかり蕾を閉じている。

カノコユリは赤い花が咲き始めた。暑さのなか、白はまだしっかり蕾を閉じている。

明日から8月、いよいよ暑さのピークが始まるのでしょう。

本日樹下美術館をお訪ねの皆様、〝まことに有り難うございました〟

リモコンヘリ 愛知県からご夫婦。

水曜日午後はいつもの特養ホームの出務。

本日皆さんはホールで2軍に分かれ、木のボールをスティックで叩いてホールに入れるくゲームをされていた。

スティックを握ると普段座ったままの方が突然車椅子から立ち上がるのを見て目を見張らされた。

暑くなりはじめましたが、その影響もなく受け持ちの皆様は落ち着いていました。

南に隣接する水田でリモコンヘリによる消毒作業がされていた。

南に隣接する水田でリモコンヘリによる消毒作業がされていた。

とても安定した飛行。

本日の斑入り桔梗。

本日の斑入り桔梗。

昨日の花はしおれて新しい蕾が開いていた。こまかな斑点だった。

美術館には、愛知県から所用で上越に来られた若いご夫婦がお見えでした。

食べログで見たということ。館内の後、デッキでゆっくりされたと聞きました。

愛知県はお茶を飲むところが沢山ありますが、上越は少ないですね、と仰いました。

この話は他県の方からよくお聞きします。

食べ物屋さんは多いと思うのですが、休まず仕事に精出す土地がらということでしょうか。

秋のお寿司の会の日程変更のお詫びとお知らせ 斑入り白桔梗。

皆様にお知らせ致していました10月の「陶齋の器でお寿司を食べる秋の会」の日程を

都合により以下のように変更させて頂くことになりました。

●10月の毎日曜日(4日、11日、18日、25日)の4回開催を。

→第1、第3日曜日(4日、18日)の2回開催とさせて頂きす。

このためお申し込み頂いた皆様の日程を調整させていただいた所、すでに予約が一杯となりました。

「ぜひ続けて」とご好評の会でしたので、引き続き来年も予定したいと存じます。

この度ははなはだ勝手を致して申し分けありません、どうか宜しくお願い申し上げます。

本日咲いていた斑入りの白桔梗。

本日咲いていた斑入りの白桔梗。

先日の斑点状の花が終わり、いっそう明瞭な模様の花が現れました。

(今カフェの正面奥で咲いていて、まだいくつか蕾が残っていますので楽しみです)

残念だった関根学園 気になる花 明日は晴れる四ツ屋浜。

夏の高校野球、新潟県大会決勝戦で上越の関根学園は善戦したが敗退した。

2点を先取し8回裏まで2-1でリードしていただけに大変残念だった。

終わったことだが、先発投手の中村が投打にラッキーカラーを帯びていたただけに投げ続けてみる手は無かったか。

それにしても決勝まで勝ち進んだ関根学園に実力と強いスピリットを感じた。

人一倍練習を積んだのだろう。どうか新たな強豪校として捲土重来を果たしてください。

さて庭は黄色の車百合と白の桔梗が気になる。 とても可憐な黄色のクルマユリ。長年5,6本咲いたが今年はこの一本。

とても可憐な黄色のクルマユリ。長年5,6本咲いたが今年はこの一本。

ネットでも中々見当たらない種類で、何とか頑張ってほしい。

昨年に続いて今年も青い斑がはいった白桔梗。

昨年に続いて今年も青い斑がはいった白桔梗。

この花は小さな紫の斑点が散らばっている。果たして残りの蕾はどんなだろう。

本日は暗がり部分の枝はらいを試みた。はびこる竹、モミジ、桜、ウツギ、その他もろもろに手を付けたが切りがなかった。

本日は昨日の猛暑から一転して涼しくなったので助かった。

半日だけ梅雨晴れだった日。

このところしっかり降り続いた雨が午後からいっとき止んだ。

いつもの上越市大潟区四ツ屋浜の空は晴れ足りない風だった。

しかし梢のてっぺんでホオジロが鳴き、草むらのオニユリの一群は蕾を膨らませ、ハマゴウは一斉に紫の花を開いていた。

出来てもう何十年も経っている四ツ屋浜のキャンプ場は、いつものようにテントが増えてきている。

賑わいはじめた四ツ屋浜の大潟キャンプ場。

賑わいはじめた四ツ屋浜の大潟キャンプ場。

デッキで頂き物のお菓子を食べ抹茶を飲んだ。茶碗は人気の一つ解良正敏さんの面取三彩茶碗です。

デッキで頂き物のお菓子を食べ抹茶を飲んだ。茶碗は人気の一つ解良正敏さんの面取三彩茶碗です。

夜、予報通りに雷雨となった。キャンプ場の人達はどうしているだろう。

大人はトランプなどをしていて子ども達は眠ったかもしれない。

笹ヶ峰だったか若かき日のキャンプで降られたことがあった。皆でテントの回りに溝を掘りスノコが有り難かった。

雨に咲く花 お客様。

時折激しく時には止んだ梅雨空の一日。

夏の花たちは雨に負けず咲き匂っている。

昨年、姫桧扇水仙の裏手の草を取り去り植栽したカサブランカ。雨の中香りが冴える。

昨年、姫桧扇水仙の裏手の草を取り去り植栽したカサブランカ。雨の中香りが冴える。

午後は近くの特養ホーム出務の日。美術館で昼食のホットサンドを食べた。

午後は近くの特養ホーム出務の日。美術館で昼食のホットサンドを食べた。

三年前の新潟市やこの度の本町の拙個展に来て下さった高田のお二人。

昨年夏、斑入りの桔梗を一緒に見て頂いた柏崎市のお三人。

いつも近くの病院にお見舞いに来られる男性。

ご家族を引き連れて来られた常連さん。

居合わせた皆様には雨の日を賑やかにして頂き有り難うございました。

上越市吉川区長峰池のトンボ 高田のお元気な3人のお客様。

晴天となった本日土曜日。午後に近隣の吉川区長峰池を訪ねた。

水辺を見て回ると樹下美術館の庭では見かけないトンボたちに出会う。

以前興味深く見た種類の個体に出会うとホットして嬉しい。

本日は特に真っ赤なショウジョウトンボに出会えて来た甲斐があった

一見呑気そうなトンボたちは求愛活動や縄張り争いに精を出していた。

シオカラトンボ♂ シオカラトンボ♂白いのはオス  コシアキトンボ コシアキトンボ腰の部分が白く空いている  ショウジョウトンボ ショウジョウトンボ酔ったように全身が真っ赤 |

シオカラトンボメス シオカラトンボメスムギワラ模様がメス  コフキトンボのようだ コフキトンボのようだシオカラトンボよりずんぐりして小さい  チョウトンボ チョウトンボ角度によって羽はきれいなメタリックに |

水辺が生き物で賑やかなのは環境が元気なことを現しているようで心強い。

いつか初めて見るようなトンボと出会ってみたい。

長峰池の後、樹下美術館のcafeでお茶を飲んだ。

高田のいつもお元気な方達がお見えになっていて楽しかった。

「生きていて良かった」

「美術館をやってて良かった」

といういう話にまとまりましたね。

〝ありがとうございました〟

庭の虫たち 私とよく似た人。

樹下美術館の庭は鳥や虫などの生き物を案外多く目にします。

本日午後休診日の美術館で以下のような虫を見ました。

コクワガタが若いカエデの樹に取り付いて、初めてのことで驚きました。樹液が見られ所謂メープルシロップなのでしょう。

なめてみたい気もしましたが止めました。このようにごく小さな蜜をどこからどう探し当てるのか不思議です。

4,5羽のハグロトンボが日陰をひらひら優雅に飛んでいました。

ハグロトンボ(♂) ハグロトンボ(♂)本日も見ました。。  コクワガタ コクワガタハチも来ていました。  クサグモの巣1 クサグモの巣1よく見る綿のような巣。 巣を取ってもクモは後ろから逃げます。 |

ハグロトンボ(♀) ハグロトンボ(♀)今年初のメス。全体が黒くシックです。  ジャノメチョウ ジャノメチョウ地味ですがこの蝶を好きになりそうです。  クサグモの巣2 クサグモの巣2手前に捕らわれたカナブン 本人は奥で向こう向きです。 |

本日ほくほく線電車で来られた女性が植物画を持参されていました。

作品の色彩、形状、陰影など自然で正確、如何に根気よく真摯に取り組まれているか分かりました。

構図が良いので花の魅力が安定感をもってしっかり伝わります。

驚いたことにご自作というシーグラスのペンダントをされていました。

植物画とシーグラス。

お顔も性別も違うのに自分と似た嗜好の方に出会ってかなりびっくりしました。

どうかこの先も長くシーグラスを愛し絵画の探求を続けて下さい、私も頑張ろうと思いました。

本日午美術館の庭で見たもの見られたもの。

その割に晴れ間が多い梅雨。本日午後休診日の木曜日、気温は30度に届いていたが爽やかな一日だった。

昼食を美術館のデッキで食べ、乾いた庭に水を撒き、雑草取りをし、繁った枝を払い、写真も撮った。

庭の西側の巣箱。今年はここでシジュウカラが育っていた。

庭の西側の巣箱。今年はここでシジュウカラが育っていた。

本日しんとしていて巣立った後に違いありません。

巣箱から顔をだしていたそのシジュウカラのヒナ。6月23日の写真です。

巣箱から顔をだしていたそのシジュウカラのヒナ。6月23日の写真です。

美術館の軒下に雀の巣もあり、一回目の巣立ちを終えています。

最近時々目にしていたハグロトンボ。日陰から日陰へひらひらと飛んでいました。

最近時々目にしていたハグロトンボ。日陰から日陰へひらひらと飛んでいました。

2012年に雌雄を撮りましたが、今年も同じ所に現れていて不思議な感じがします。

羽が少し透けて見えるのは生まれて日が浅いためでしょうか。おしゃれで優雅なトンボです。

先般掲載した紅(くれない)というアジサイがさらに赤くなりました。

先般掲載した紅(くれない)というアジサイがさらに赤くなりました。

ずっと東北の被災地の方向kを向いている地蔵尊。愛らしくも一心な姿なのです。

ずっと東北の被災地の方向kを向いている地蔵尊。愛らしくも一心な姿なのです。

最後ですが見られた(撮られた)者、恥ずかしながら筆者です。

最後ですが見られた(撮られた)者、恥ずかしながら筆者です。

パラソルの開閉ヒモがぼろぼろになり、取り替えた後ここで昼食を摂りました。

アジサイは梅雨の宝石?

乾きが続いていた畑に程よく雨も降り、患者さん達のジャガイモは収穫ににこぎつけたようです。

このところ毎年失敗の声が聞かれましたが今年は一安心です。

その梅雨の最中、美術館のアジサイは鮮やかさを増しています。

この時期アジサイは宝石のようです。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 週末の種々。

- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。

- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。

- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。

- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。

- 昨日レコード、今日白鳥。

- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。

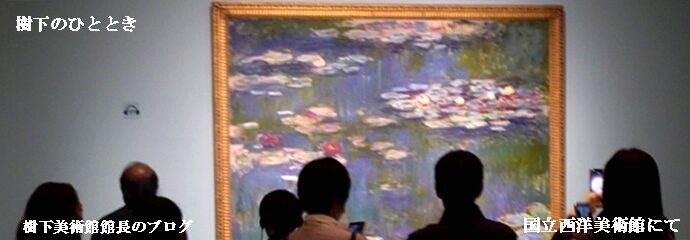

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。

- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月