花鳥・庭・生き物

茶の復習 アキアカネ 栗とスダチ。

来月の毎日曜日昼、「陶齋の器で食事会」が近づいた。本日も茶の稽古をした。

来月の毎日曜日昼、「陶齋の器で食事会」が近づいた。本日も茶の稽古をした。

食事のほか、食後に陶齋の器を使ってお抹茶を差し上げることになっている。合計4回のうち3回を館長責任で、小生がお点前をすることになった。緩急と呼吸、自然な所作と手順。昔ほど上がらなくなったと思うが良いお点前をしたい。

連日の晴天で庭が乾いてきたので要所に水を撒いた。

連日の晴天で庭が乾いてきたので要所に水を撒いた。

庭のアキアカネが盛んに首をかしげて考え事をしている風。

ホットサンド 萩、アキアカネ SPレコード シャルメーヌ。

本日9月15日は日曜日、明日の敬老の日に続く連休です。その明日、夜半から朝にかけて台風が来ると報じられています。

さて樹下美術館のカフェでは妻の提案によってトーストに追加してホットサンドをお出しすることになりました。当館内はこじんまりしているうえドアが一つもありません。それでカフェの匂いは全体に行きますので、あまり食事らしいものは用意できませんでした(もちろん手が足りないのもあります)。

本日ホットサンドはお二人から注文があったそうです。小生も昼食に食べました所美味しかったです。館内はかすかに暖かで香ばしい匂いがして、なんとなく幸せな感じがするのを覚えました。

※大変に申し分けありません。ホットサンドのメニューは1ヶ月ほど日曜、祭日だけの対応ということです。どうか宜しくお願い申し上げます。

息子たちが来ていて家で夕食の後、久し振りに蓄音機を開けてでSP盤を鳴らしました。

息子たちが来ていて家で夕食の後、久し振りに蓄音機を開けてでSP盤を鳴らしました。

写真のレコードはシュナーベルのピアノソナタです。

最初にマントヴァーニの「シャルメーヌ」を掛けました。さほど大きくない機械ですが、音はかなり出ます。

上越出身(新井、大潟、塩沢にもいらした)のピアニスト、編曲家・故飯吉馨さんは、クラシックからジャズ、ポピュラーに転向したきっかけは、このレコードを聴いたため、と後に仰っていました。1950年代のことでしょう、ジャンルを超える名盤ではないでしょうか。

次ぎにアルトゥル・シュナーベルが弾くベートーベンのピアノ・ソナタから一枚出して掛けました。SP二枚、若者に感動と驚きが走るのが見えました。

YouTubeに同じ音源、機械も同型の「シャルメーヌ」が掲載されていました。小生の盤より良い音がしています。

台風はどうなるのでしょう。衰えていること、出来ることなら夕焼けがきれいになることが願われます。

緑一色の庭 身にしみるツクツクボウシ 残った宿題。

夏から秋へ、本日当地の気温は30度に届かなかった模様。

いよいよ庭は花少なく、良く言えば緑一色となった。それはそれでいいのか、緑がきれいだと仰るお客様に出会う。

拙句) 花絶えて緑一色樹下の庭

拙歌) 木立にて何をか為さむ空蝉の尽くし尽くしと鳴くぞ哀しき

→ 木立にて何を為すらむ空蝉の尽くし尽くしと鳴くぞ哀しき

(ダメはいくら直しても変わりませんね)

彼らオス蝉は良き妻を得るまで皆して鳴き続ける。あたりのメスを求めてあるいは「尽くす尽くす」と訴えているのでしょうか。

さて子ども達の夏休みが終わる。本日の通りで小学生とおぼしき女の子とお母さんが玄関先の階段に並んで座っていた。お母さんが通りを見ながら絵を描き、子どもがのぞき込んでいる。宿題が残っていたのだろう、微笑ましかった。

秋を迎えて 水鳥 残照。

日が短くなり始め夏~秋へ季節は移る。新旧の暦に照らす暇もなく、気象や生き物そして気分・感情まで移ろうのを感じる。

昨日日曜日、4組のゴルフコンペは妙高CCだった。高原のコースでかろうじて100を切り2位のお土産を頂戴した。31もついているハンディキャップのおかげというほかない。

さて潟川は上越市の大潟区と、吉川区と頸城区の一部の水田から水を集め、大潟区犀潟の新堀川を経て海に排水されています。

昔は小舟が往き来して稲を運んだと聞きました。筆者の子どもの時も我が子たちともこの川で釣をしました。よくフナが釣れ、ハヤやナマズを釣ったという人もいました。

7月始めの日没は19時15分ころだったのですが、今や18時25分ということです。

蘇った芝生。

あちらこちらに灰色のまだらを生じていた芝生がきれいによみがえった。約一週間、朝夕たっぷりと散水した後、昨日はしっかり雨が降った。

日陰や樹木の周囲など貧弱だった所も濃くなった。芝刈り直後で散水のタイミングも良かった。

樹下美術館の周囲およそ450㎡の芝生はお客様への眼ぐすりになれば、と思っている次第です。

昨日の雨のせいでしょうか、本日は幾分涼しく感じられました。

樹下美術館の草花 厳しい残暑の中で。

厳しい暑さの中、樹下美術館の花も暦に従って咲いている。愚痴など聞こえないが耐えているのだろう。

先日来お出している斑入りの桔梗。

先日来お出している斑入りの桔梗。

これが最後の花になった。名残惜しいが、是非来年も咲いてほしい。

この花から種を採ってみたい。

昨年初めて植えたホオズキが青から赤へ色を濃くしている。しかし頂いたお宅を失念していた。

昨年初めて植えたホオズキが青から赤へ色を濃くしている。しかし頂いたお宅を失念していた。

ホオズキの家は数軒あって、たまたま先日伺ったお宅のを見て、ああここだと思い出した。

「いただきましたよね」と話すと、「元気ですか」と奥さん。

拙歌) 涼しやと声するかたを振り向けば樹下のたそがれ鹿の子白百合

樹下美術館が出来る頃、設計された大橋秀三さんにどんな花を植えたらいいですか、とお尋ねした。

「白い花なんかいいんじゃないですか」と仰った。

白い花は目立つし安心も出来る。

樹下美術館では、少しだけ白花を意識している。

いま氏に聞けば「そんなこと言いましたっけ」と仰りそうだが。

カノコユリが咲いている日に「琢也」が運ばれて行った。

樹下美術館の庭にカノコユリが盛りを迎えている。点々と咲きはじめ厳しい暑さに涼しい。

カノコユリ。 カノコユリ。 |

白のカノコユリ。 白のカノコユリ。 |

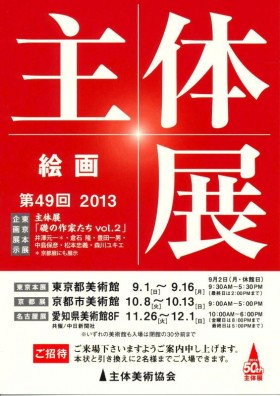

早いもので来る9月1日~16日まで東京都美術館をかわ切りに京都、名古屋で開催される第49回主体展が迫ってきた。

来年50周年を迎える同展は、昨年から記念事業として物故となられた〝礎の作家たち〟5人を特別展示している。今年は樹下美術館の倉石隆氏がその一人に選ばれた。

本日午後、作品搬出が行われた。作品は「琢也」。5月に主体美術協会から企画委員さんたちが来館され厳選して頂いた一枚だ。

ささやかでも美術館を営んでいると色々なことに出会う。この度は、〝やっていて良かった〟と、特別な感慨を覚えた。

常連さんと濱谷朝さんの本 くちなしを摘む。

木曜日午後はいつもの休診。紹介状二通、介護保険意見書4通、身障申請書一通を書いた。それでもまだかなり残っている。

気分を変えに美術館へ行くと、カフェに男性の常連さんがお見えだった。濱谷朝(あさ:1910~1985年)さんの「女人日日(おんなのひび)」を読んでおられ、彼女の話をご一緒した。

氏も熱心な朝さんファンだ。お茶人、妻、女性、人、、、、当時すでに彼女ほどこまやかな方は希ではなかったか。上越に凄い人が住んでいたものだ、とお話ししながらあらためてその貴重を思った。

美術館が閉じた後少々の庭仕事。

美術館が閉じた後少々の庭仕事。

変色しつつあるクチナシの花を摘んで枝を詰めた。

こっそり忍び込んでいるセイタカアワダチソウが伸びて目立ってきた。今まだ楚々としているがそのうち固く根を張る。かなり抜き取ったがまだ沢山菊などに紛れている。

松の生命力。

午後の在宅回りは7件、定期的な訪問のほかぶり返した暑さによる急な用件が二件入った。

最後に伺った初めてのお宅で珍しい松を見た。何気なく見るとなるほど、と思われ、あらためて見ると不思議そして驚嘆を禁じ得なかった。

高さが70~80㎝の庭石に生えています。

高さが70~80㎝の庭石に生えています。

小さなくぼみに近くの大きな松から種が落ちて発芽したらしい、とうことでした。

固そうな庭石にどう根を張ったのか外見では分かりません。水を遣るわけでもなく自然にまかせているそうです。

土壌と言えばわずかの砂ぼこり程度のもの、水は雨水、そして石からかすかに浸み出すであろう養分が頼り、、、。

すでに3年ものあいだ、明らかに成長し真っ直ぐ立つ幼い松の踏ん張りは、にわかに信じられない光景でした。

〝行水の花〟の盛り 姫桧扇水仙(ヒメヒオウギズイセン)。

芝生の南はしに姫桧扇水仙(ヒメヒオウギズイセン)が咲いています。赤々と群れて咲く様は花少ない夏にあって慰められます。

この花のことを〝行水の花〟と言って07年7月23日の当ノートに書きましたが、ずいぶん昔のように思われます。当時の写真を見ると、当然ながら小こじんまりとした群でした。

ともすれば道ばたに咲くほど当たり前の花ですが、今はしっかりまとまり庭の一角を占めるようになりました。夕刻は芝生に映えて特にきれいです。

2007年、開館当時の花。

2007年、開館当時の花。

本日の花。

本日の花。

一種見応えをを持ちましたが、あちこちへ飛びますのでほどよく抜いています。

この花を見ますと、〝子どもの頃行水をするといつもそばに咲いていた〟と言った佐賀県出身の母を思い出します。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 週末の種々。

- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。

- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。

- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。

- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。

- 昨日レコード、今日白鳥。

- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。

- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月