ツバメの巣を見ていたらひっくり返ってしまった坊や。

あるお宅に伺うと、よく外孫さんの話を聞い

てみる。

いま小学二年生の男のお子さんだが、保育

園の時から新幹線が大好きだった。

保育園当時、実家に遊びに来ると紙に新幹

線の絵をいっぱい書き、部屋や廊下にセロテー

プで繋いで貼って帰った。

絵は今もそのままで、自分や親の顔も描き込

まれているらしく、見ていて幸せな気持ちに

なる。

感心したのは描く事への集中力だった。

機関車と車輌の筆致は作品ごとにスピード感

が異なっているが、細部に全く手抜きが無い。

違いはその時、時間が十分あったか無かった

かだけで、いずれでも見応えがあった。

このような時間と集中力のことで棟方志功を思

い出したほどだった。

またどんなに急いでいても車輪や顔の円がき

れいで、特異な才能を感じさせられた。

一年生になった昨年、当地に北陸新幹線が開

業すると早速パパに乗せてもらったが、姿勢を

正して座り、じっと前を見て感激を噛みしめてい

る様子だったという。

今年は念願の京都鉄道物博物館に連れて行

ってもらい、ご両親の理解にも心温まる。

一方、この夏の坊やは玄関に巣を作ったツバメ

の子育てに夢中だったと聞いた。

そのツバメの最後の子育てが終わる頃、突然

玄関でドタッという音がしたので、ママが見に行

くとランドセルを背負った坊やが仰向けに倒れ

ていたという。

上を向いて巣のヒナたちを見ているうち、ランドセ

ルの重さでひっくり返ってしまったらしい。

細くて小柄な二年生だというが、何ごとも夢中に

なる子には、色々と可愛いエピソードがあって微

笑ましい。

ランドセルのお陰で頭を打たずに済んだようだが、

近頃のランドセルは重いらしいですね、と実家の

おばあちゃんが笑いながら言った。

ふるさとの自然は親の懐と同一。

暑かった日、樹下美術館のご近所の方たちとゴルフをした。

恥ずかしながら小生が幾ばくかの賞品をお出しする3組の

ささやかなコンペが20数年続いている。

上手い下手なく、どなたにも優勝チャンスがある方法で行い、

反省しきりの表彰式を有志のお宅で行っている。

コースは手入れされ往時の自然の雰囲気を残している。

(近隣の多くの森林はその後の開発で荒れてしまった)

今年は暑さのため、砂地のコース管理は大変だったと

思う。

私が東京から上越市大潟区に帰郷しのは1975年だった。

帰郷のきっかけに父の病もあったが、郷里の自然環境が

忘れられなかったのも大きい。

一帯の松林と湖沼は海とともに幼少からの遊び場であり、

高校3年生の時に病気で休学した際は特に慰められた。

当地に育った方達は昔ながらの自然を愛し、海岸べりに

長く続く松林はボランティアの皆様によって非常に良く保

全されている。

いま往時を偲べる自然は、幾つかの湖沼と当ゴルフ場、

および県立大潟水と森公園と上記の海岸線、さらにそれ

らを囲む水田くらいであろう。

慣れ親しんだ自然環境は親の懐と同一と言っても過言で

はない。

樹下美術館は鳥とともに平和であれ。

本日土曜午後閉館までの2時間はずっと私一人だった。

美術館で本を読んだり鳥をみたり散水をして過ごした。

秋は鳥が賑やかになるので楽しみであり、スタッフの

言葉どおり最近の水盤も賑やかになりつつある。

ヒヨドリ。

この時期二羽でいる鳥は「つがい」とは限らない。

今年生まれの兄弟姉妹の可能性は大いにあろう。

ノバトは「つがい」かもしれない。

先日4羽のノバトを畑で見たが、およそ行動は二羽ずつだった。

仲睦まじいこの鳥は早くから「つがい」になるようだ。

春以来、懐かしいコムクドリがの訪れ。

口ばしの色が薄いので今年生まれた若鳥であろう。

それにしてもいったい何処に巣があったのだろう。

多様性は創造と平和の根源。

当館に鳥たちが来るのはここに幾ばくかの創造性と平和な

雰囲気が漂うからだろうか。

秋の初日の午後。

本日9月1日は晴れて涼しかった。

年のせいであろう、疲れが溜まっていることが自覚され、

本日午後休診日はゆっくり午睡後、柿崎海岸を歩いた。

海の後美術館でお茶を飲み閉館後は芝生の散水をした。

さよなら三角、三角を作った飛行機雲がさよならを告げている。

入り陽の大潟漁港。

夕陽が様々な雲を一つ一つ丁寧に染めて一日を締めくくった。

しっかり睡眠し貴重な秋を過ごしたい。

昔の秋今の秋 ほおずきの鉢 突然の知事選撤退。

秋来ぬと目にはさやかに見えねども

風の音にぞおどろかれぬる

読み人藤原敏行の時代(平安時代)の

暦(旧歴)は今の新暦よりもおよそ一ヶ

月前(早く)に相当している。

つまり秋は現代の8月には始まっている

ことになり、昔人はかすかに秋が来た

ことを、その頃の風の音で感じる、と歌っ

ている。

台風シーズンの始まる頃であり、風の

音はその予兆を指していたのだろう。

これが樹下美術館であれば、8月頃から

庭は花が減り、やつれを見せるようにな

る。

昔の人は暑い盛りのそんな眺めも「秋」と

と認識した。

良くしたもので、昔から見れば一月遅れだ

が、今日8月31日に、「ああ明日から秋か、

それにしても暑いなあ」などと自然に思うよ

うになるのが人間の便利なところだ。

↑今月初め近くの「コメリ」で求めたほおずき。

樹下美術館のほおずきはこんなに沢山実を

つけることは無い。

もっと涼しくなったら鉢から庭へ移したい。

ちなみに浅草寺のほおずき市のはとても立

派な鉢らしい。

一度見に行って一鉢買っみたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ところで10月の新潟県知事選挙に出馬を

表明していた泉田知事が昨日突然それを

取り下げて撤退した。

原発再稼働に慎重な知事から整然とした

論理と生活者目線が伝わり、大変だろうが

このまま頑張って欲しいと期待していた。

翻意には新聞社を巻き込む大きな力が働

いたと想像され、原発に潜む底知れぬ暗

黒をあらためて知らされる思いがした。

知事とは医療や個人的なことで

数回立ち話をしたことがあり、

親しみを覚えていたので余計に残念だ。

全国1位の暑さ 近づく台風。

南下のあと北上という非常に変わった台風10

号は明日東北地方に上陸すると予報されている。

遠くにある台風だが日本海沿岸の当地上越市

にも厳しい熱波と多彩な雲の影響を及ぼしている。

仕事場の上越市大潟区は今年二回目の全

国1位という最高気温36,5℃を記録した模様。

明日は10℃も気温が下がり大雨という予報になった。

予報は信じがたいが、少しずつ風の音がし始めている。

祖母の遺影の裏 父と祖父母。

一昨日の話で、しかも仏壇のことで申し分けありま

せん。

実はある高校生の縁者の宿題で家系図を作ると

いうのがあり、それについてこちらで調べたものを

作成してお手伝いをした。

いわゆる描いたものではなく、戸籍をもとに作成し

たので大昔まではさかのぼるものではないが、か

なり手間どった。

念のため滅多に見ない仏壇の位牌を裏返したり没

年月日など出来るだけ確かめた。

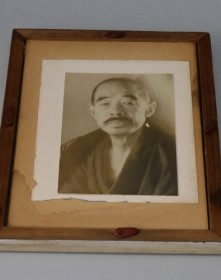

先祖たちのことはともかく、お壇の中の1枚の写真

が気になった。

写真は全部で4枚あり、祖母、父、叔母、母の遺影

が見える。

父のは弟が撮ったスナップで、母のは私が撮った。

祖母のは写真好きだった父が撮り自ら現像したも

のと思われるが、それが気になった。

22,5×17,5㎝の白い額に入り、さほど大きくは

ないが、全体が白々しているので少々変わった印

象があった。

そもそも父は叔父叔母たちと違ってほとんど先祖

の話をしなかったし、仏壇も参らなければ墓にも

行かない人だった。

子供の頃、お墓や仏壇が好きだった自分にすれば

大変不思議なことだった。

その父は二つのことで両親を恨みに思っていたふし

がある。

一つは多産で、祖母は19才から44才までの25年

間に12人を出産している。

その事は兄弟たちの学費不足として長く影響したと

いう嘆きをを父から聞いたことがある。

あるいは寒い日、新聞紙をフトンに足して寝たという

苦学の浪人と学生時代、帰省するたびに小さな兄

弟姉妹が増えていて困惑したと、漏らした。

もう一つは借金だ。

祖父母は大正7年と聞いているが家を建てた。

二階建ての入院施設に続く住居は、部屋数が60畳

の広間を入れて13室の木造三階建てという普通で

ない建物だった。

現在でいう億単位の家、そうでなくとも素封家出の祖

母はお金の掛かる人だったらしく、田舎医者の祖父

に際限ない借金がかさんでいったらしい。

返済に行き詰まった夫婦は家の書籍、書画はじめ

フトンまで売り払い、現金を求めてここを捨て北海

道の寒村の診療所へ移り、父は大学の研究生活を

中断して渡満、満鉄病院の勤務医となって背負った

借金の返済につとめたという。

これは母から聞いた。

父は後々まで借金と祖父母を疎み恨んでいた風に

見えていた。

祖父は私が二歳になるころの昭和18年に亡くなり、

祖母は小学5年の春、昭和27年に亡くなっている。

祖母の火葬場で末の叔母がわんわん泣いて皆にか

らかわれ、お通夜で、普段静かな父が酔って枕を背

負い、「赤城の子守歌」を歌って踊った。

さて祖母の写真である。

このたび仏壇の位牌を見終わり、眼前の祖母の写真に

手が行った。

撮影した父が裏に何か書いてないか、と思った。

↑別な紙が1枚挟まれていた。

厚さなどを調節する当て紙かと思った。

祖母の写真の裏に祖父が密かに重ねられている。

別々に置かず重ねた子、そうされた父母。

突然現れた祖父に驚くとともに、胸が熱くなった。

人の心の真意は分からない、開けて覗いても分

からないものは分からない。

だが何気ない所に形として残っていることもある

ということなのか。

物語は、終わればみな普通の人に帰るという事も。

思いもよらぬ父の行為にしばらく動けなくなった。

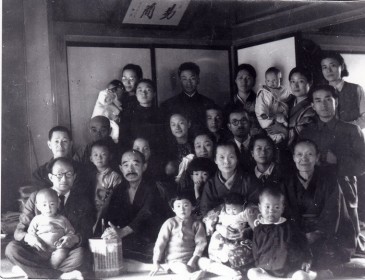

祖父の写真から思い当たる1枚があった。

病身となり北海道から家に戻った病床の

祖父を祖母と大勢の子、孫が囲んでいる。

満州から私たち子供を連れて里帰りした父母

も一緒だ。

あらためて見た祖父母の遺影の服装はこの時と

全く同じだった。

皆で撮る前にそれぞれ1枚ずつ撮ったのだろう。

生後8カ月の弟が後方で母に抱えられ、

1才8ヶ月の自分は父の膝の上に、

3才の姉が祖父母のそばにいる。

借金返済はまだ終わらず、

「簡易」の扁額が見えている。

(小山作之助の長男・藩氏が父の後ろに見える)

以上大変長くなりましたが、祖母だけ額に

入れ祖父を裏に重ねた遺影には、父の祖母への

思慕と思想の一面が現れているように思われました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ちなみに祖父・直次郎は日本教育音楽協会の

初代会長で唱歌「夏は来ぬ」の作曲者・小山

作之助の弟です。

※小山作之助:文久3年(1863年)12月11日~

昭和2年(1927年)6月27日。

※祖父杉田直次郎:千葉医専出身医師、明治9

年(1876年)10月25日~昭和18年(1943年)

12月13日。

※父杉田敬義:慶応大学出身医師、明治39年

(1906年)2月1日~昭和59年(1984年)11月

14日。

案外多い夏太り。

この時期、夏特有の飲食が原因で肥満とい

う影響が出やすい。

原因として、

●「夏はスタミナ」という観念の過剰。

●多くなる清涼涼飲料水やアイスクリーム。

●多くなるビール。

●美味しい漬け物ですすむご飯。

●連日の枝豆、しばしばトウモロコシ。

●お中元で頂いた飲食物の過剰。

●お盆、納涼会、同級会など集まりが集中。

●旅行で増える外食とご馳走。

●豊富な果物に夏野菜。

以上のような食の足し算に、暑さによる運動不

足と基礎代謝の低下が加わり、体重増加が生

まれやすい。

その結果、、

●糖尿病指標(血糖値、HbA1c)の上昇。

●突然の食欲減退ないし下痢症。

●安定していた不整脈や狭心症の出現。

●トータルで増加した塩分による血圧上昇。

●肝機能の悪化。

そこへ血液濃縮と疲労が絡み、脳梗塞、心筋

梗塞、心不全、脱水症、ひいては尿路感染症

や肺炎まで発症が懸念されます。

およそ内蔵や血液はある程度まで黙って過剰

な食生活に耐えますが、限界を越えると突然

疾病を発します。

振り返って過食にブレーキを掛けてやれば、黙

って泣いていた身体は必ず喜びますので、どう

か回復へ向わせてやってください。

身体はとても正直なのです。

アオスジアゲハのブルー 昆虫の無個性。

かなり涼しかった午前、それでも午後次第に暑さが

戻った一日。

その午後の外出の際、私道でアオスジアゲハが羽ば

たいては路上に降り、また羽ばたいていた。

わずかな水たまりを探しているようだった。

この蝶をちゃんと写したことがなく、本日何度も路上に止

まってくれたので撮れた。

個性が見当たらないのにみな満足しているように見える。

幸福か否かを別にしてこの一点は昆虫に敵わない。

花鳥は死して害なるものを一切残さない。

人間は有害の極みである核燃料

を放置的に残す。

私は共犯者みたいなものですから、

恥ずかしくも悲しい罪悪を感じるのです。

夕焼けと台風 確立できない防災。

台風が次々と太平洋沿岸を北上しているが日

本海側は直接的な影響を免れていていている。

台風の影響であろう、当地は変わった雲が

現れたり、鮮やかな夕焼けが見られている。

北海道の一週間に三回という台風被害は

まことに甚大で、深刻な作物被害の映像

に胸痛む。

梅雨の大雨や台風の度に河川が氾濫し、

為すがまま被害を受け、悲しみは深い。

明日は我が身、このままずっと年中行事の

ように、災害列島の汚名を黙っていつまでも

受け続けなければならないのだろうか。

先進的近代国家を詠いながら福島の核燃

料処理にも決め手が打てず迷走している。

目頭が熱くなったルノワール展。

去る20日土曜日午後から日帰りで上京し、国立新美術

館で「ルノワール展」を観てきた。

8月の金、土曜日は20時まで時間が延長されていて、

会期終了も近く混雑はしていたがゆっくり観ることが出

来た。

この度はルノワールの記念碑的傑作「ムーラン・ド・ラ・

ギャレットの舞踏会」の初来日、「都会のダンス」と「田舎

のダンス」の45年ぶりほか、多くの代表作が架けられな

どで、8月16日で60万人の入館者という人気がうなず

けた。

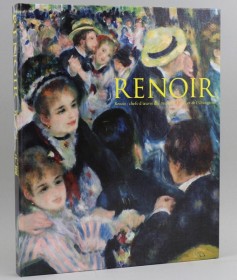

展覧会図録の「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」

の部分。

以下に感想などをしるしてみました。

●ルノワールは“幸福こそ描くにふさわしいもの”と明言し

て止まなかった画家であり、このようなことは分野を問わ

ずまず他に類を見ない姿勢であろう。

価値観が複雑曖昧な今日、この明快さはますます貴重

であり、幸福を考えるとき、彼の作品に何らかヒントがあ

るようにさえ思われる。

●幸福な絵であるが、作品にはコツ、コツ、コツ、といっ

た親しみやすい時間が流れ、あたりの色や光が如実に

反映され、折々に風が吹いていたり、気温や湿度が感

じられ、モデルの人柄が想像できるほか、画家の機嫌

や眼差し、時にはフーという呼吸も感じられる。

それで、ゆうに100年以上経っているはずの作品が描か

れたばかりのように新鮮で豊かに感じることが出来る。

たった1枚の平面の上にである、、、。

●画家の作品には狙いや気負った作意など余計な雑

音は少なく、特に画風確立して以最後までの情熱と没

頭の作品は暖かく楽しく、見事というほかない。

●今どきこんなに、と思うほど若者の姿が多かった。

印象派の明快さ、特にルノワールの幸福感と心地良さ

が脱現代および手仕事や風合いへの率直な回帰を促し

ているとすれば、それもよく分かる気がした。

●印象派の時代に確立して行ったと考えられる写真が当

時の画家を強く刺激したと考えらる。

画家達は写真で得られない表現、それを越える表現に

迫られ、かつ一層の自己確立へと没頭したにちがいない。

●すでに展覧会は終了し、パリはオルセー美術館とオラ

ンジェリー美術館へ行かなければ作品と再会できない。

年取って貧乏暇なしの自分には無理であり、これでお別

れ、と思うと途中で目頭が熱くなった。

“ルノワールに始まりルノワールに終わる”は自分にあり

そうなことで、その画集に関係した遠くほろ苦いな思い出も

あるため、余計そんな風に感じる.

この度の展覧会行きを促してくださった方に心か感謝し

ています。

午後、急いで行ったルノワール展の東京 オリンピックの女子ゴルフ。

ルノワール展が良かったので是非見てというお客様の話。

もう会期終了が迫っていたため、診療を終えた午後急い

で上京し、展覧会だけ見て帰った。

ルノワールに始まりルノワールに終わる。

こんな言葉があるのかな、と思うほど人気の会場だった。

本日の閉館が20時という土曜の特異日だったため日帰り

でも観ることが出来た。

貴重な展覧会のことは後で記載することにして、久々の東

京は台風の影響でめまぐるしいお天気、本日ばかりは傘

を持参して助かった。

観終えて休んでいると驟雨、満席のテラスから一斉に人が消える。

ビルの基部に残された旧館がシックで魅力的。

特に時計が効いていた(昭和の建物は人なつこい)。

さて以下は本日の美術館(国立新美術館)の入場行列。

混んでいたが20分待って入れた。

あと二日、もう一度観たい名残惜しさがつのる。

妻ではありませんが、日帰りの割にゆっくり出来ました。

これも北陸新幹線のお陰でしょう。

ルノワール展につきましては次回記載の予定です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

昨日記載のオリンピック女子ゴルフは本日最終日。

アジア勢、ことのほか韓国の強さが際だっていました。

メダルを逸したアメリカ選手の涙が印象的でしたが、現

在のゴルフ界を象徴するシーンだったと思いました。

日本の野村敏京(はるきょう)選手は最終組の最終ホ

ールで抜かれましたが、4位に入賞し健闘しました。

また昨日何気なく記載しましたロシアの選手は、本日

ホールインワンを記録するなど62のコースレコードを

打ち建てました。

4年間は破られない保証付きの記録、オリンピックな

らでは、ですね。

100年以上という長いブランクを経て再開されたゴル

フ。

女子で30数カ国も参加があったということですから、今

後さらに人気になるのではないでしょうか。

男子112年、女子116年ぶりというオリンピックのゴルフ。

連日暑さだがまだ先も続くらしい。

オリンピックは後半になって女子ゴルフが行われるようにな

った。

開催地はほぼ12時間の時差なので夜7時過ぎからのスター

トがテレビで放映されている。

4日間の競技で本日は三日目、日本の大山、野村の二選手

が健闘しているが、若い野村選手が上位に行きそうな勢いが

ある。

ゴルフ競技はプレーは真剣だが静かで、風景も美しいので

一種のんびりテレビを見ることが出来る。

初日からおよそを見ているが、以下のような事が興味深かった。

●時々南大西洋という海岸が写るが、ふだん映像などではほ

とんど目にしない海域であり、遠い地への旅情をかき立てられ

る。

↑オリンピックのために新設されたコースであり、終了後は一

般に開放され、アカデミーを創設しゴルフ振興に寄与する予

定だという(手前が塩水湖、向こうが南大西洋らしい)。

●選手達のコスチュームが全体に地味であるがシックでもあり、

また国柄が反映されていて興味深い。

↑華やかさよりもセンス強調というユニフォームが多い。

日本選手のはややぱっとしなかった。

●世界の上位ランカーとともに何百番台という下位ランカー

が一緒。

年令では10代から40代という幅広い選手が共にプレーする。

ワンプレーずつでは、上位も下位も年令もプレーに差が見ら

れず、さすがだと思う。

↑モデルでありゴルフ雑誌の編集者でもあるというロシア

の選手。

帽子はユニフォームに入らないのだろうか。

●通常の4日間競技では当初二日が予選ラウンド、そこ

で一定ライン以下の選手がカットされるがオリンピックは

全員4日間競技する。

ワンプレーで差が無くとも4日間(一日およそ4時間競技

する)では、最終日が近づくにつれ、世界ランカーが上位

に並ぶと思われる。

●通常のツアーには無い34カ国という多くの参加だった

が、アメリカツアー同様、アジア系の選手が活躍しそうだ。

●男子選手はジカ熱や治安を懸念して出場辞退者が目

に付いた。

女子は、マイナーなゴルフを盛り上げたい、四年ごとの

貴重さへの自覚などから、辞退者がほとんど見られなか

ったようだ。

●静かで、長い集中力が必要な熱い競技、ゴルフ。

男子の日本選手は駄目だったが、明日女子最終日を楽

しみにしたい。

台風一過の夕焼け。

今夕の西空は息を呑むほど大きな夕焼けに染まった。

常とは限らないが、台風は通過前後に奇妙な雲や壮

大な夕焼けを見せる。

こんな夕刻、反対側の東の空は雨雲などで暗色と

なり、それが強い夕陽を受けて時には虹が架かる。

本日もうっすらと高い虹が見えた。

今から30年以上前、やはり台風の翌日、柏崎の海岸

で背後の黒雲に空高く大きな虹が二つ現れ、眼前に物語

の如き壮大な夕焼けが圧倒的迫力で展開した。

その夕焼けを10点とすると本日は6,3か。

5,0以上ならば十分な夕焼け、と一人で思っている。

日中の空を見て夕焼けを予想するのはかなり難しい。

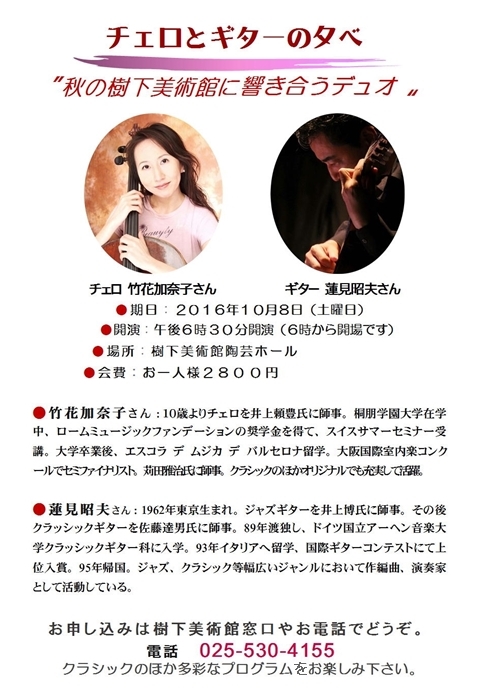

10月8日(土曜日)はチェロとギターの美術館コンサート。

今秋10月8日(土曜日)の夕刻に音楽会

「チェロとギターの夕べ」を開催致します。

スイスとスペインで研鑽されたチェロの竹花加奈子さん、

ドイツとイタリアで研鑽されたギターの蓮見昭夫さん。

秋の夕べのひと時

心打つデュオを存分にお楽しみください。

●場所:樹下美術館

●時間:18時30分開演

2012および13年のお二人の演奏会は大きな好評を博しました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月