昨日の雲は娘さんか観音様の形だった。

樹下美術館近辺の田んぼに出ると、広く視界が開ける場所がある。

昨日日中、かなり強く風が吹いたが、変化に富んだ雲が見られた。

ご近所のお庭を見に出かける前に水田に行ってみたところ、

そこで拝みたくなるような雲に出会った。

水田から海の方角の雲は人物が仰向けになっているように見える。

水田から海の方角の雲は人物が仰向けになっているように見える。

撮影してモニターを縦にしてみると、娘さんか観音様が祈っているような形になっていた。

撮影してモニターを縦にしてみると、娘さんか観音様が祈っているような形になっていた。

影の付き方もよく、拝みたくなるような姿でした。

ご近所のお庭を訪ねて。

樹下美術館は上越市頸城区は城野腰(じょうのこし)にあります。

本日夕刻近く、かねてから見たかったご近所のお庭を訪ねました。

作り込んだエントランスから花園を経て裏手の雑木林まで、別荘地を思わせる風趣あふれるお庭でした。

良いイオンを沢山吸い美味しいお茶までご馳走になり、本当に有り難うございました。

前線の通過か バラの季節 陶齋のバラ。

昨日の少々変わった感じの雲は本日の変わりやすいお天気の前触れだったのか。

一昨日、6月は最も良い月と書いたばかりだったのに。

本日朝から午後まで南気の風が吹いた。

午後、施設出務の前に寄った美術館の庭でアジサイとクリスマスローズの一部がぐったりしている。

急いで水をやったが、さして高温でなくとも南風は悪い。

ところが施設から戻ってしばらくすると雨が降り始め、気温が下がり風向きが変わった。

日本海に低気圧が発生し前線が通過した模様。

雨中の診療所の白ばら「アイスバーグ」。

雨中の診療所の白ばら「アイスバーグ」。

強いバラのようであり、濡れてもあまり下を向かない。

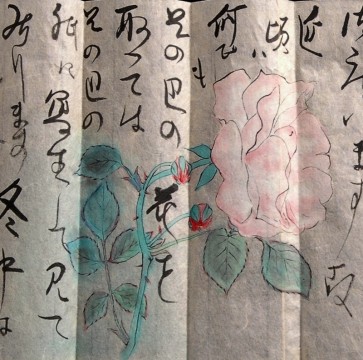

齋藤三郎(号・陶齋)が父・敬義(のりよし)に宛てた手紙のバラの絵(昭和20年代)。

齋藤三郎(号・陶齋)が父・敬義(のりよし)に宛てた手紙のバラの絵(昭和20年代)。

花から順に奇数で増える葉の数や、葉の付け根にある托葉(たくよう)もよく観察されている。

下絵なしで茎や葉柄の輪郭線を平行に描けるのもさすが。

「近頃ハ何でもその辺の花を取ってはその辺の紙に写生して見ております」などと書かれている。

今バラは真っ盛り、近いうちに美しく咲かせているご近所さんを訪ねてみたい。

寒暖の岩手県 どこか不思議な雲。

暑さを感じせる一日だったが、30度までにはならなかった。

本日の気象ベスト10を見てみると最高気温は群馬県館林で32,7℃は納得だった。

少々驚いたことに寒冷が想像される岩手県が4地点で高温10位以内に入っていて、みな30度を超えていた。

さらに驚いたことは最低気温も岩手県で、藪川の3,4℃が1位、北海道の諸地点より寒かったらしい。

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/data00.html

この藪川というところは盛岡市のやや山間にある盆地で、しはしばしば本州の最低気温が記録されるという。

放射冷却なら各地で起きるはずだが、不思議な場所だ。

変わった雰囲気の扁平な雲。

変わった雰囲気の扁平な雲。

一様に濃いところは雲なのか、青空なのかよく分からず、ふちが全体に輝いているのも不思議。

「わらじ雲」「アメーバ雲」と呼んでみたかったが、間もなく消えてしまった。

本州南部沿岸に梅雨前線があるらく、九州は梅雨入りと知らせている。

初夏 上原ひろみさんのジョージ・ガーシュウィン.

本日6月1日、一応暦の夏ながら過ごしやすい空模様がずっと続いている。

以前書いた事があるがこの時期は1年で最も良い季節だと思う。

植物は旺盛に育ち、鳥たちの数は増え、日が高く雲は白い。

春、夏、秋、冬の四季だが、

初春、春、初夏、夏、初秋、秋、晩秋、冬などがしっくりくるように思われるがどうだろう。

(晩秋=初冬もいいかもしれません)

さてアメリカ在住のジャズピアニスト上原ひろみさんは1979年生まれだそうで若い。

オスカー・ピーターソンを尊敬しているらしいが、様々な先人の影響もみられ、しかも自在で素晴らしい。

大御所チック・コリアとジョージ・ガーシュウインの「Summertime」。

チックの強い個性をを生かしつつ、ひろみさんが伸びやかに反応している。

彼女の技巧は幅広い表現や物語を可能にしている。

先に手が動き(当たり前ですが)遅れて音がするような場面がいくつかあった。

同じくガーシュウィンの「 I ‘ve Got Rhythm」。

テンポが倍になると寒気がするほどの涼しさ。

今年はどんな夏になるだろう。

広ろやかで楽しい夏でありますように、但し台風、地震、噴火などは小さくしてください。

残念の中に快心もあったゴルフ 妙高山 素晴らしかった雲。

11組ものゴルフコンペが松が峰カントリークラブであり、壊れた靴を新調して臨んだ。

曇りから晴れとなり、102という成績はビリに近かったが、中には快心の当たりもあり気持ち良い一日だった。

ダイナミックな雲で山頂が隠れている妙高山(コースから)。

ダイナミックな雲で山頂が隠れている妙高山(コースから)。

私が入れた池が見える。

〝裾を見て頂きを知る〟という言葉があるどうか分からないが、山の雄大さが窺われる素晴らしい眺望だ。

家に帰る直前に寄り道した田んぼ(向こう左に米山、右尾神岳)

家に帰る直前に寄り道した田んぼ(向こう左に米山、右尾神岳)

よく来ている所だが、用水路が合流しているのを初めて見た。

町のY字路(三叉路)と同じく、このような眺めは何故かわくわくする。

昭和40年頃か、今27ホールの松が峰カントリークラブが9ホールだった時、一人で訪ねた。

その日埼玉県から来たという知らない人と一緒に回った。

その人は紳士で、ヴィンテージ風のクラブを使っていた。

当時はただただプレーに夢中、妙高山などの景色を見ている暇など全くなかった。

水盤に寄る鳥たち 庭は夏の花に。

今鳥たちは子育てに忙しいことだろう。

そんな午後、美術館の水盤に鳥が次々と来て水浴びをした。

いつか子連れでくるのだろうか。

同じ種類の小鳥が争うのは巣やメスの取り合い、あるいは餌を巡って時に攻撃的になるとがある。

種類が異なる場合はやはり巣や餌で騒動が見られる。

しかし水場では順番を待ったり、混浴したり、おしなべて鳥の水浴びは和やかかつ賑やかだ。

卯の花の季節 夏は来ぬ。

卯の花の 匂う垣根に

時鳥(ホトトギス) 早も来鳴きて

忍音(しのびね)もらす 夏は来ぬ

小山作之助作曲・佐佐木信綱作詞「夏は来ぬ」の清々しさはこの時期にぴったりだ。

一帯でホトトギスの声は聞けないが、卯の花は真っ盛りとなった。

高速道路の土手で満開の卯の花。

高速道路の土手で満開の卯の花。

作之助が当地の人のせいか大潟の区間に沢山植栽されている。

話変わって、本日見えた同級生の男性患者さんは若々しいブルーのチェックのシャツを着ていた。

よく似合うじゃないの、と言うと。

「孫のお古ですわ、今の若いもんは一年着るとポイだもんね」

特にお爺さんたちは、よく息子さんや孫さんのお古を着ている。

不自然でもなく似合っているから不思議だ。

女性も娘さんたちのお古で来られることがあるが、男性ほど多くはないかもしれない。

私の世代は古いものを有り難がり、10年、20年前のものを喜んで着るのではないだろうか。

夏を迎えているが、年と共に半袖を着るのが遅くなり少々情けない。

貴重な水、貴重だったポンプ。

暑くなり、水が貴重な季節になってきた。

地元上越市大潟区は沿岸の砂丘地で、地域によって昔から水で苦労してきた。

私が小学校低学年の頃まで、我が家は100メートルほど先の井戸から水を運んでいた。

水を汲んだ桶をテンビンの前後に掛けて担ぐのである。

水汲みは嫁が行い、重い桶は揺れるし途中に坂もあって辛い仕事だった

佐賀県出身の母は「越後に来て雪で悩むのはいいが、水で苦しむとは思わなかった」と言っていた。

先祖が井戸を掘ったらしいが、出なかったと伝えられていた。

見かねた父は名人という「井戸源」さんに頼み、夏に向かって井戸掘りを始めた。

組まれたやぐらの滑車を使い、ロープをくくり付け、枠で囲った穴へ降りて行く井戸源さん。

やぐらの脇には掘った土砂が日に日に高く積まれていった。

学校から帰ると「出た?」と毎日母に聞いた。

出てもいい深さを十分越えても駄目で、母は井戸源さんが心配だとよく言った。

それがある日ついに「出た」。

きれいな水を期待したが、実際は茶色く濁っていた。

それでも何日かすると澄んできて、水はとても冷たかった。

鉄管と電動ポンプを取り付て高い水槽にくみ上げ、水道組合を作り近隣に配管した。

深井戸のせいでどんな年も涸れることなく、後々まで父は感謝された。

空き地に残されている手こぎポンプ。

空き地に残されている手こぎポンプ。

ポンプは畑でよく見るが、旧国道沿いの空き地のは家庭で使っていたものだろう。

後に自治体の水道が整備され、わが家の井戸は厚いフタをされてそのままになっている。

事情によって家が壊された沿道の空き地に、ぽつんとポンプだけ残されているのを目にする。

貴重だった水、貴重だったポンプが潰されずに残っているのも分かる気がする。

楽しかったスターバックスコーヒー上越店 「一周年アニヴァーサリー」の音楽会。

今夜8時からスターバックスコーヒー上越店二階で「1周年アニヴァーサリー」の音楽会があった。

初めて入った店、、、ああ若者達はここに居るんだと思った。

読書、pc、物思い?おしゃべり、みな居ずまいが様になっている。

美味しいイチゴのフラペチーノを突っつき、かつての「アカシアの大連」を読み返しながら開演を待った。

いつしかフロアーは満席の上、ぐるりと立ち見となっていた。

上越教育大学の5人の学生さんの演奏は実にはつらつとして、楽しい一時間だった。

どんどん成長される皆さんは眩しかったです。

皆さんの幸福な道程、どうかいそしみ励んでください。

間もなく夏 お詫びとお知らせです。

かなり気温は上がったが蒸すこともなく朝夕は涼しかった。

五月も最終の週に入り、以前なら月日は早すぎると不平を言っていたと思われる。

しかし何故か最近早く感じられても、あまり不平を言う気が起きなくなった。

不平を言っても仕方が無いというのもありますが、近頃は、

飛行機に乗って自分と地上の一日を見ているような感じがしないでもないのです。

入り陽と反対方向の空です。

入り陽と反対方向の空です。

雲の形はいつも様々で意外でもあり、楽しみです。

「Byond The Sea」。シャンソンの「La Mer(ラ・メール:=:海)」の英語版です。

シャンソンは海の詩情を歌っていますが、

当英語版は、海の彼方で自分を待っている人がいる、という憧れを歌っています。

〈さてお詫びがあります〉

6月は「陶齋の器でお寿司を食べる初夏の会」を第一週と第四週の土・日に予定し、お知らせして参りました。

しかしこのたび主催者の事情によりまして、日を変え(6月21日、22日)の二日開催に変更させて頂きました。

以上謹んでお詫びしてお知らせ申し上げます。

昨日土曜日のこと 「あかね」で佐渡は十分勝負できる カフェの名椅子「セブンチェアー」。

昨日土曜陽の夕刻は陽も雲も良く、美しく暮れた。

小木-直江津航路の佐渡汽船カーフェリー「あかね」が今年4月から就航している。

カタマラン(双胴船)というかってない斬新な船形は是非とも見たいと思っていた。

時刻を調べてみると18:10分に直江津港に着くという。

昨夕はきれいな夕焼けが期待されたので時間に合わせて家を出た。

直江津港で待つことしばし、時間通りに美しさと迫力をもって姿を現した。

カタマランは速度と安定性に優れている。外観の魅力とあいまって「あかね」には夢がある。

実際に片道60分もの時間短縮を果たしている。

このように思い切った更新は佐渡汽船、ひいては佐渡観光のために大いに期待される。

船旅、農漁村とトキ、清々しい空気と海、哀愁の佐渡おけさと相川音頭、食と継承文化、佐渡は十分北陸と勝負出来る。

さて皆様が樹下美術館のカフェで座られる椅子はデンマークのフリッツハンセン社製「セブンチェアー」です。

「7」の文字を対称性に組み合わせた形の背もたれからその名が付けられました。

名手アルネ・ヤコブセンがデザインし1955年に発表され、以来今なお世界で人気を博している名椅子です。

すでに700万脚が出荷されたそうです。

コピー商品も多くあるようですが、当館は開館時に直営店から17脚を入れました。

外見の美しさもさることながら、安定性と包まれるような安心感から長時間でも疲れません。

さすが名品です。

どうかご来館のおりには、あらためて眺め、そして座ってみて下さい。

明日で20才を迎えるという日に猫が。

昨年の3月24日のブログで、もう19才、人間では100になるという猫の事を書かせて頂いた。

ある農家でのことだった。

お宅の大おばあさんは既に100才を迎えていた。

「競争しているんでしょうか」

若いおばあさんが仰った。

ところが先日の訪問で、1年経った4月下旬、

その猫が20才の誕生日を迎える前の日から居なくなったと聞かされた。

以下若いおばあさんのお話。

〝一ヶ月ほど弱りが見えていたところ、先ず誕生日の一週間前に一度姿が見えなくなった。

その時は集落の神社で見つかり、かなり遠い所だったので皆で驚いた。

家に連れ帰り、ようやく明日が20才と言う日に再び姿を消してしまった。

手を尽くして探し、二三見かけた人もいたが音沙汰なくひと月近く経った〟

「だめでしょね」

「どなたが一番可愛がったのですか」

「私です」

寂しそうにおばあさんが仰った。

猫は人目に付かない所で最後を迎えると、子どもの頃から聞いていた。

家から出ない猫なら別だが、出入りするならそのようなこともあるように思われる。

何故だか分からないが、最後は奥底の野性に導かれるのだろう。

眠りを好み喉を鳴らしてまどろむ一方、突然小動物に襲いかかる猫。

密かな猫足、静かな気配、すり寄りなど、独特の生態には犬とは異質の存在感がある。

このような動物を20年も可愛がり一緒に暮らせば、喪失による悲しみははた目以上に深いにちがいない。

それにしても20才の誕生日が近づいた日、神社へ行ったという話はある種猫の神格性を物語るようで興味深い。

かって猫は養蚕に於ける鼠の害を救い、農家の貴重な現金収入を補償した。

このことで猫を祭る神社は各地に少なからずあるらしい。

弱りを迎えた猫が神社に行ったと聞いて、独特な次元に触れたように思った。

如何に愛されても何も言わない、残さない猫。

挨拶して玄関を出るときの、おばあさんの悲しげな立ち姿も目に浮かぶ。

倉石隆「男の像」の額装 すっきりしている関川の路傍。

4月下旬に倉石隆作「男の像」が樹下美術館の新たな作品として加わりました。

当初、作品は額が無く簡易な仮枠がついていました。

数日後、展示に向けて額を付けたいと考え上越市本町の大島画廊さんで枠を選び額装をお願いしていました。

これまで何度もこの様な作業を行ったことがありますが、いつも難しいと感じます。

見栄えが良すぎるものでは作品が冴えなくなり、個性が強すぎると不調和が生まれます。

本日額装が出来上がり取りに伺いました。

彫り模様がついた細めの渋い銀色の額が付きました。

彫り模様がついた細めの渋い銀色の額が付きました。

欲求不満の大男がやや可愛くなったようでした。

私としてはうーん少々締まりが足りなかったかな、と感じましたが、

展示向きに控えめな飾りを施させて頂いたということで納得する事にしました。

さて画廊の帰り道稲田橋にさしかかると、関川と妙高山が大変気持ち良く見えました。

そこで稲田小学校の方へ土手の道を曲がって見てみました。

山や川はもちろん美しかったのですが、足下のシロツメクサがイネ科の草に混じって揺れるのも可憐でした。

可憐な路傍の草花。

可憐な路傍の草花。

感じが良かったので、ブログのヘッダーにしばらく用いることにしました。

路傍が荒れずにすっきりしているのは、市がほどよく草刈りを行っているからでしょう。

県道なども含めほかの地域にも、このような配慮が行われてほしい、と心から思いました。

田んぼの燕と雲を見ながら昼食 どうする爽やか、清々しい。

晴れて暑からず文字通り風薫った木曜日。

午後の休診のデッキは雲も風も爽やかだった。

俳句で「爽やか」は秋の季語だが、音が少なく濁らない分親しみやすい。

それで本日のように気持ちの良い風光は「爽やか」と言ってみたくなる。

爽やかな香り、爽やかな色、爽やかな人などがあるため余計である。

しかし一旦季節となると秋限定とされる。

同じように初夏なら「清々しい」とするというのも、意識されると少々窮屈さを否めない。

さわやか→秋は文学上の区別だとすると、その明確な訳(説明)もあったのだろう。

だが果たして民間の日常語として、古来からこのような区別があったのだろうか。

音数が制限される俳句においては、このような決まりは役立つこととは思うのだが、、、。

ツバメが何羽も飛び交う。

ツバメが何羽も飛び交う。

もう若鳥が混じっているように思われた。

ホットサンドは通常4切れですが、本日は2切れにしてもらい、紅茶はミルクと砂糖を入れました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月