早春の庭 上越に新幹線が走るとは未だ信じられない。

うっかりストーブを消したままで急に寒さに気づく。

風邪に気を付けなくては。

そんな寒暖の季節、以下のような樹下美術館の花はみなけなげです。

先日は庭だけご覧になった方がいらっしゃいました。

歓迎です、是非可愛いクリスマスローズやトサミズキを見てやってください。

さて、まったく追いつけない我が家の北陸新幹線ブーム。

先日電気屋さんから頂いた富山のお菓子屋さんのパッケージは良く出来ていました。

実は開業の日に、発車チャイムくらい聞こうと新駅に向かってみたのですが駐車場にも入れずに帰って来ました。

本来の目的と少々違うような気もしましたが、イベントというのは凄いものですね。

明日午後の休診を利用して駅と列車を見て、ぜひとも「夏は来ぬ」のチャイムを聴いてみたいと思っています。

その前に、ちゃんとホームまで行けるか心配です。

出来れば轟音と共に通過するであろう「かがやき」の迫力とスピード感も期待しています。

新幹線が、それもピカピカの最新型が上越を走るとはいまだに信じられない感じです。

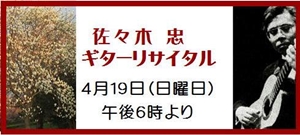

何気ない夕暮れの贈り物 佐々木忠さんのギター演奏会。

本日火曜日は樹下美術館の休館日。

晴天、無風、20℃にもなった暖かさ、三拍子揃った良い日の休館は勿体なかった。

すっかり日が長くなり夕陽が楽しめるようになった。

一見何もない夕暮れの四ツ屋浜。

一見何もない夕暮れの四ツ屋浜。

しかし、夕もやの光があり、果てしない大気があり、ゆっくり過ぎる時間があり、

なんだかんだといいながら自分がいる。

ふとした時間でも中身は十分だ。

ルネッサンス、バッハ、佐々木氏への献呈曲、そして浜辺の歌まで。

ルネッサンス、バッハ、佐々木氏への献呈曲、そして浜辺の歌まで。

ドイツの音楽大学教授として多くの演奏者を育てられた佐々木氏。

ギター本場の音色が樹下美術館のすみずみまで美しく響くことでしょう。

〝お申し込みはお電話 025-530-4155 でお待ち致しています〟

どうか良い明日でありますように。

鉄ちゃんというわけではないけれどその2 昭和34年9月8日の三等寝台券。

私の切手帳に二枚の寝台券が残っている。

昭和34年(1959年)9月、高校三年生の夏休みが終わったばかりという時期、父と上京した時のものだ。

上京の目的は、父の母校の大学病院へ行き、前年の春に見つかった私の肺結核を手術するか否かの判断を仰ぐためだった。

続けていた服薬と切り替えた注射薬カナマイシンの効果を問うことでもあった。

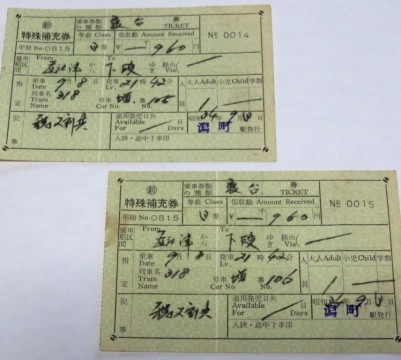

昭和34年9月8日、21時42分直江津発の三等寝台105、106番下段の特殊補充券。

昭和34年9月8日、21時42分直江津発の三等寝台105、106番下段の特殊補充券。

父とは向かい合っていたと思う。

よく眠れずに上野に到着したのではなかったか。

非常に苦手だった父と一緒の上京。しかしそれが苦痛だった記憶が無く、道中の父は優しかったのかもしれない。

早朝上野からの国電は空いていてパラパラと居る通勤客はとても疲れているように見えた。

目黒で目蒲線に乗り換え、大岡山で降りた。

姉が居る石川町の小さな家に向かったが、朝日の道を歩きながら「9月になっても暑い」というような会話をしたように思う。

翌日だったか、信濃町の病院で断層X線撮影などの検査をした。

仕事がある父は早く帰った。

検査の結果は手術の必要は無く、現行の治療続行で良いという結論だった。

日本が世界に誇ることになる新薬カナマイシンの効果が出ていたのだ。

この時私は一才年上の従兄弟と後楽園球場で王、長島の試合を見るなどして一週間も滞在した。

決定の経緯はよく分からないが、残りの2,3学期を休学して治療に専念、来春もう一度三年生をやり直すことになった。

このことで焦るばかりだった気持ちが落ち着くのを感じた。

一才年下の弟と同学年になることなどの我慢は仕方が無かった。

ただ美しい英語教師A先生の許へさらに一年通えることだけは嬉しかった。

今年の始まりは晴天に恵まれた。

今日今年の開館日は良く晴れました。

およそ閑散で始まる樹下美術館ですが、本日30数名のお客様は近年の記録でした。

窓外の水盤には雀の群も飛来して遊んで行きました。

展示やお渡ししている短い作品解説も好評で、皆様には賑やかにして頂きました。

明日、樹下美術館は本年の開館です。

長らくお待たせ致してましたが、樹下美術館は明日から今年の開館です。

今年の倉石隆は「倉石隆の男性」、齋藤三郎(陶齋)は「陶齋の鉄絵と色絵」の展示です。

●「倉石隆の男性」:氏の描く男性は老人や子ども以外はおよそもじもじしたり、沈黙したり、寂しそうだったり、ともすれば滑稽です。美しく描くより本物を描きたい、という倉石氏。このような描き方は氏の骨頂でありましょう。「自画自賛」を嫌った氏独特のダンディズムを感じますが、如何でしょうか。

●「陶齋の鉄絵と色絵」:鉄を主成分とするうわぐすりや顔料を用いて製作されるのが鉄絵です。窯炊きの条件や鉄の濃度などで黒、茶、緑、黄色、赤などに発色します。一見地味ですが、器は落ち着いた風合いを見せます。一方色絵は多色を用いて絵付けをしますが、陶齋の色絵は華美に走らず上品です。氏は様々な技法を自在に駆使しました。

展示作業を終え皆様に差し上げる資料を刷り、カフェや庭はすっかり整いました。

展示作業を終え皆様に差し上げる資料を刷り、カフェや庭はすっかり整いました。

カフェだけのご利用もOKです。

クリスマスローズの「ニゲル」という種類です。初めは真っ白ですが、次第に赤っぽく色が変わります。

クリスマスローズの「ニゲル」という種類です。初めは真っ白ですが、次第に赤っぽく色が変わります。

この種類だけの庭もいいだろうなあ、と思っています。

雪が溶けたばかりですが早くも庭のヤブコウジの端でイチゲが咲き始めました。

カフェの正面の木立の中にクリスマスローズを移植したり新たに植えたりしました。

まだ寒い庭ながら、きっと目を楽しませてくれることでしょう。

どうか本年もお楽しみに。

何卒宜しくお願い申し上げます。

はくたかは雨降る夜に立ち去りぬ 渡り鳥なら帰れるものを。

ラストランとなる22時7分着発金沢行きほくほく線(北越急行)特急「はくたか26号」を直江津駅で見送って来た。

昨日まで何をすればいいか決めてなかったがやはり行った。

大勢のファンが集まり、ありがとう、さよならの声の中、混乱もなく静かな別れだった。

現場では、任務を終了しJR西日本側と交替して降りた乗務員さんたちを撮ろうと決めた。

出発の時、皆さんは敬礼し、走り出した最後のはくたかに手を振った。

白い手袋が悲しく見えて目頭が熱くなった。

〝皆さん、何度も何度もお世話になりました〟

拙歌) はくたかは雨降る夜に立ち去りぬ 渡り鳥なら帰れるものを

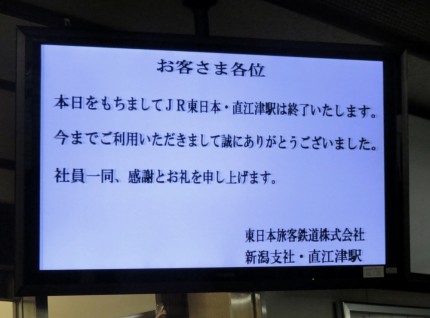

ああ、そして伝統と栄光のJR(旧国鉄)直江津駅は本日で終了してしまった。 構内のモニターに出ていた知らせ。子供の頃から思い出がありすぎて悲しい。

構内のモニターに出ていた知らせ。子供の頃から思い出がありすぎて悲しい。

人との別れ以外こんな別れがあろうとは。

これからは元気を出して夕雲、夏雲、秋雲のほくほく線電車を撮ってみたり、

新しいえちごトキメキ鉄道や北陸新幹線に馴染めるようにしたい。

ほくほく線「はくたか」さよならの前日お弁当をもって見に行った。

明日で特急「はくたか」は、ほくほく線(北越急行)の運行を終える。

午後休診日の夕刻、ラストランを翌日に控え、お弁当を持って(本日は妻が積極的)沿線の田んぼへ出かけた。

三日続きの寒波で外は寒く、いずれも列車通過の度に窓を開けて撮った。

お店で買ったお弁当などを手作りの簡単な専用プレートに広げて列車を待つ。

お店で買ったお弁当などを手作りの簡単な専用プレートに広げて列車を待つ。

およそ10分後、くびき駅方面がらはくたか18号金沢行きが現れる。

およそ10分後、くびき駅方面がらはくたか18号金沢行きが現れる。

みるみる近づいて通過するはくたか18号。

みるみる近づいて通過するはくたか18号。

寒波の為積雪があり、極地のような写真になりました。

高架橋の反対側へ出て18時半ころに下り21号を撮る。かろうじて車窓の灯が写った。

高架橋の反対側へ出て18時半ころに下り21号を撮る。かろうじて車窓の灯が写った。

夕刻の1時間半、普通電車も見ながら3本のはくたかを楽しんだ。

遠くに列車の灯が見えた時、妻は涙が出そうになったと言った。

以下は過去のほくほく線を見ながらのお弁当。こんなことをしていたのは貧乏ヒマなしの私たちくらいなものでしょう。

しかしながら身近に味わえた楽しい旅行気分でした。

●一回目 2012年7月16日

●二回目 2013年6月4日

●三回目 2014年6月2日

いよいよ明日は、在来線日本最速特急「ほくほく線はくたか」さよならの日です。

どうすればいいのか、考えが浮かびません。

自然対人、人対人の災害 あと二日の「はくたか」は雪の中。

昨日この場に〝人間はあらゆる面で自然に依存しているが、自然は人間を相手にしていない〟と書かせて頂いた。

災害をもたらす地殻や気象変動の無慈悲な一面は、一方的な関係を完膚なきまで知らしめる。

だがどんな仕打ちがあろうとも、

自然(地球環境)は私たちを誕生させ糧を与え楽しませてくれる親のごときものだ。

私たちはその膝に乗り背中に抱きつき髪を嗅ぎ母のごとく慕い親しむ。

そんな親同然のものが突如私たち向けて圧倒的な力で攻撃に転じることがある。

まさか〝これを越えよ〟という試練の親心ではあるまい。

〝慢心をいさめよ〟という教訓でもあるまい。

厳しさと強大さに対してただ畏怖し、できればそこに学び懐かしむほかないのである。

3/11から5年目となった。あらためて地震津波と原発事故の違いを感じる。

前者は自然対人の関係だが、後者の因果は人の所業が関わっている。

放射線災害の特殊事情から、今もって10万もの人が4年経っても郷里を追われたままだ。

慕わしい親である海山を汚染させ人を蹴散らした。

歴史上恥ずべき事実である。

さらに、この程度の放射線などは怖くないから早く戻ればいい、と言う一群の人々。

冷酷な上から目線と他人ごと感覚には被災同胞への洞察も何もない。

利害が絡む人為災害のこのような側面もまことに悲しいのである。

ところで事故後の「避難計画」が原発再開の条件の一つらしいが、本気なのだろうか。

「さしあたりの逃げ方」の事のようだが、検討するほどに複雑膨大で幻と闘っているように見える。

しかも逃げた後からが大変なのに、「生活再建計画」や「帰還計画]、同時に一帯の「処理や復旧計画」などについて基本的な考えも出ていない。

重い責任当事者の異様な安易さである。

そもそも原発を稼働させるために「逃げる計画」が必要だという事自体、悪夢に近い。

近くの避難場所でなく、何十キロも遠くへ、ともすればふる里を捨てて逃げなければならないのである。

地域の将来にこんな惨めで愚かなことを想定しなければならないとは、

一体何のために生きて税を払ってきたのだろう。

もう根本から考え直すべきであろう。

この國の知恵と力の全てを出して舵を切れば、真に安心な将来はきっと実現出来ると思う。

あと二日のほくほく線「はくたか15号」。

あと二日のほくほく線「はくたか15号」。

施設の帰り道、強風と雪で遅れたがしっかり現れた。

大荒れは春と冬の内輪もめ?

春の気配を喜んでいたさなか突然のように寒波の嵐に見舞われた。

午後外回りのころの外気温は2℃、そこへこれでもかと冷たい風が吹きつける。

現在20時30分をまわったところだが、風は弱まる気配がなく明日も吹くらしい。

私たちはあらゆる面で自然に依存している

だが自然は独自で何ひとつ人間を相手にしていない

本日の大荒れなどは春と冬の内輪もめなのか

鉄ちゃんというわけではないけれどその1 懐かしいはくたか特急券。

このブログの欲張りなカテゴリーに「ほくほく線特急「はくたか」&乗り物」があります。

書き始めた頃に、このようなカテゴリーが出来るとは思ってもみませんでした。

それが2012年4月4日の記事からほくほく線、特にはくたかに興味を持つようになり、

以後はくたか廃止が迫るにつれ、一種とりこになり撮ったり書いたりを続けました。

いわゆる「鉄ちゃん」という方達は車両や車体の形式やそれらの変遷などに詳しく、写真もしっかり撮られます。

それに比べて私はそのようなことに疎く、夕刻の空や雲、あるいは四季の表情をはくたかに重ねて満足していました。

昨年秋、田んぼで東京から来たという熱心な鉄道ファンの若者に私のゆるい写真のことを話しますと、

「情景写真としていいと思いますよ」と言われました。

なるほどと、安心させて頂いた次第です。

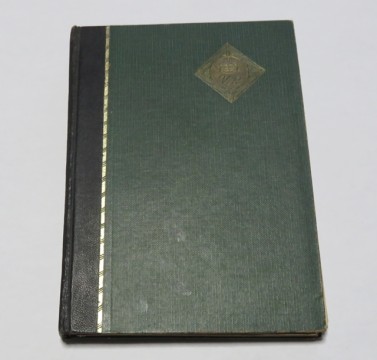

ところで中学生時代から何とか残っている切手帳があります。

切手は学生時代に売ってお小遣いにしてしまいましたが、一緒に入れていた数十枚の切符が残りました。

先日何十年振りにそれらが入っている小さな箱をあけました。

中に「はくたか」の特急券が一枚ありましたので、大いに驚きかつ喜びました。

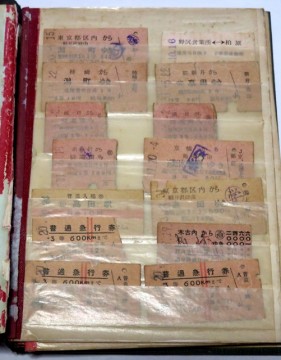

中学時代からある切手帳の外観。中はぼろぼろ。

中学時代からある切手帳の外観。中はぼろぼろ。

縦横19,6×14㎝

思い出につながるものもあった切符。

思い出につながるものもあった切符。

厚い切符などが入ったために余計傷みました。

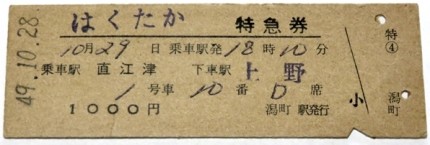

灯台もと暗し、昭和49年(1974年)10月28日(32才)発行の「はくたか」特急券。

灯台もと暗し、昭和49年(1974年)10月28日(32才)発行の「はくたか」特急券。

直江津18時10分発上野行、前日の地元潟町駅発行でした。

電話で直江津駅に空席を確認後、手書きとハンコで記入し最後にガチャと日付印字器を通すなど、

色々手を掛けて発券されたのだろう。

パーキンソン病だった父はこの年2回だったか入院しました。切符はそのうちの1回に際して急遽帰郷した時の帰りだと思われます。

上野には深夜に到着したことでしょう。翌年5月、勤務していた大学病院を辞めて家に入るきっかけとなった出来事だったと振り返られます。

次回は更にさかのぼって昭和34年(1959年)9月、高校三年生の時、父とともに上京した際の寝台券と、それにまつわる事を書ければと思っています。

頸城野を行くほくほく線(北越急行)「はくたか」最後の日曜日は晴れた。

いよいよ北越急行の特急「はくたか」の終了が近づいた。

本日3月8日は最後の日曜日となった。

特にほくほく線である六日町-犀潟間は最大時速160㎞の在来線国内最速のスピードで走った。

疾走する栄光の「はくたか」を広角で撮影できる頸城野の水田に、この日多くの鉄道ファンの姿があった。

一列車行く度に終わりが近づく。

本日午後は次第に晴れ、「はくたか」最後の日曜日にふさわしくなった。

あと6日もすれば新たに北陸新幹線が開業し場所と姿を変えた「はくたか」が走る。

だが何でも新しいものが良いとはすぐには言えない。

親しんだものとの別れは、心ゆくまでその名残を惜しまなければならない。

悩ましい芝生の苔。

樹下美術館を取り巻く近景としての芝生は目に優しい。

特にカフェでは芝越しに草花や樹木を見るので目が休まるように感じられる。

ところで建物を囲む北側の芝生に随分苔(主にハエゴケ)が進出してきている。

特に樹木がある場所は芝の下の地面が殆ど苔で被われる状態になっている。

庭全体に言えることだが、今冬雪が少なかったのも苔拡大の一因ではないだろうか。

そこで本日、試しにピンセットを持ち出して芝生の苔をつまみ取ってみた。

取れるのだが40分行ってこの程度。

取れるのだが40分行ってこの程度。

散らばって残った苔はすぐにまた広がりそうだ。

ピンセット作業は少しもはかどらず、また殆ど動かないので体が冷えて中止した。

知り合いの園芸屋さんに電話で助言を求めた所、水はけを良くするために樹木の回りに土を盛ることも方法だとお聞きした。

確かに苔は木の周囲ほど多く、しかも木の回りは幾分へこんでいる。

十分な肥料を与えることも良いようだが、まず土を盛ることから試してみたい。

所変わって、カフェ前の芝生は西南向きで樹木も無く、かつ傾斜が付いていて一切苔は無い。

苔の場所はカフェと正反対の条件になっている。

つまり苔に適しているとばしょと言える。

いっそうここだけ苔にしようか?悩ましい。

ピンセットのあと草花の移植と施肥を行った。

本日、男性スタッフがすっかり雪囲いを取り去り、分厚い落ち葉を処理してくれた。

間もなく今年の開館!

今年の展示から陶齋の「搔き落とし(搔落)」と「蝋抜き(蝋抜)」。

本日は陶芸の絵付け方法のうち、筆で書き付けたものをそのまま焼くのではない技法を二つご紹介致します。

このような手法は幾つかありますが、陶齋が好んで用いたのは「搔き落とし(搔落)」と「蝋抜き(蝋抜)」でした。

【搔き落とし(搔落)】

まず形をつくった生地(きじ:もとになる土で形作った器)の上から白あるいは黒など泥水状の化粧土を掛けます。化粧土が渇いたら表面をクギやハケ状の道具で削り落として模様を描き出す手法です。

こうして焼きますと削り残した部分が浮かび版画の風合をもった作品になります。

今年展示の「搔落牡丹文水指(かきおとし ぼたんもん みずさし)」 高さ19,2㎝

今年展示の「搔落牡丹文水指(かきおとし ぼたんもん みずさし)」 高さ19,2㎝

文は模様と考えてください。

鉄を含んだ化粧土が黒いぼたん模様として焼き上っています。

【蝋抜き(蝋抜)】

生地の器を作り、そこへ溶かした蝋で模様を描きます。その上から濃い化粧土を全体に掛けますと蝋の模様部分がはじかれます。この後焼きますと蝋は燃焼消失し生地が模様として浮かびます。こちらは染色における臈纈染め(ろうけつぞめ)の手順によくにていますのでおっとりした趣があります。

同じく展示の「鉄絵蝋抜四弁花文鉢(てつえ ろうぬき しべんかもん はち)」 幅27,2㎝

同じく展示の「鉄絵蝋抜四弁花文鉢(てつえ ろうぬき しべんかもん はち)」 幅27,2㎝

黒っぽい鉄の部分の中で、蝋で描いた部分が白色系の模様として焼き上がりました。

今年の陶齋の展示は「鉄絵と色絵」です。華やかな色絵に較べ単色系の地味な鉄絵作品。

しかし陶齋は「搔き落とし」や「蝋抜き」の技法を駆使して、器に独特の味わい持たせました。

絵がうまく、デザインや構図に優れた陶齋の搔き落としや蝋抜きは、

色絵とひと味ちがう陶齋ワールドとして見応えがあります。

健診を受けた ああ旅情であれば。

本日、毎年妻共に受けているドック健診があった。

詳しい結果は後日になるが体型に関する数値はさらに改善されていた。

BMI20,2、体脂肪率16%台は3年前には22,2と21,1%だった。

階段昇降に加え、昨年夏から自分なりの筋トレや軽めのダンベル(1㎏)体操を続けていたのが良かったようだ。

これらは健康のため、同じ服を着るため、時折のゴルフの成績向上を願ってのこと。

ちなみに、昨年秋練習もしないのに最後のゴルフで突然100を切ったのはダンベルのお陰だと思った。

さて健診の帰りに早い夕食を回り寿司で食べた。

それから写真を撮りながら帰って来た。

以下はその写真です。

ホームセンターで展示備品、歯ブラシ、クルマユリの球根を買った。

ホームセンターで展示備品、歯ブラシ、クルマユリの球根を買った。

人生は色々な事がある。出来れば〝ああ無情〟ではなく〝ああ旅情〟であれば。

強風の日の虹 普通は簡単なようで難しくまた眩しい。

本日当地一帯は一日中風に見舞われた。

風は強く、上越では最大25メートル(恐らく沿岸部)に達した模様。

午後は特別養護老人ホーム・しおさいの里に出務したが、入所者ご本人ご家族へのスタッフの対応は心こもり、いつも敬服を禁じ得ない。

また管理栄養士さんもこまやかな対応をされるので安心だ。

そんな日の施設からの帰りに虹が出たので海へ寄った。

夕刻に近づくにつれて虹は高くかかる。午後3時前の虹は随分低い位置に出ていた。

夕刻に近づくにつれて虹は高くかかる。午後3時前の虹は随分低い位置に出ていた。

さておばあちゃん思いの孫さんがいる。高校時代はバスケットで部で頑張り、卒業して社会人になった。

家に帰ると「おばあちゃん、今日はどうだった」と昔から毎日尋ねるという。

働き者で男前なので友達という彼女が出来て、その娘さんはまた勉強家で美人。

家で一緒にごはんを食べるようになったが、

娘さんは自分の話をする一方、おばあちゃんの話も良く聞く。

「実の娘より可愛い」とおばあちゃんは嬉しそうに言う。

普通というのは簡単なようで難しくまた眩しい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月