菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

昨日22日水曜日、樹下美術館でケーキ作りを実演しながらお茶を楽しむお菓子工房「キャラメル」さんとのコラボレーションを催しました。午前午後の3部の催しに大勢さんにお越し頂き楽しいひと時を過ごして頂きました。

前回に引き続きチームワーク良く腕を振るって頂いたキャラメルさんのオーナー夫妻と熱心なスタッフさんに感謝です。

さてそろそろ晩秋、数日晴れ間にも恵まれましたが寒くなってきました。酷暑の夏以後花が少なかった庭の各所に数種のホトトギスが満開、トクサの場所にはリンドウが盛りとなりました。

花たちもあの厳しい夏をよく越えてくれました。

花たちもあの厳しい夏をよく越えてくれました。

東京のお客様から届いた吟醸「雪の五合庵」。

東京のお客様から届いた吟醸「雪の五合庵」。

村上市の大洋酒造製。

うっすら雪をかぶったの五合庵のラベル。聖僧、良寛さんが長く宿とした国上山(くがみやま)国上寺(こくじょうじ)の庵を冠したお酒でした。タレカツのご飯を食べていると妙に飲みたくなり、普段心臓のために飲まないのですが青い切り子グラスに“半分だけ”頂きました。

こんなに美味しいのですから世にお酒好きがいっぱいいるのが分かりますし、酔い心地まであるため“ついついの飲み過ぎ”に注意が必要なのも頷けます。

長年五合庵に住んだ良寛さんのお話「佐渡金山と良寛の母の愛」の講演会が今週末25日(土)午後2時から開催されます。良寛と母の愛、そして佐渡とは、どんな物語なのでしょう。全国良寛会会長・小島正芳先生のお話が楽しみです。

長生きのお陰色々。

一昨日の投稿でタイトルを忘れて掲載してしまいました。もともと忘れものが多かった私ですが、年のせいもあるのでしょう、遂にタイトル無しの投稿が出で申し分けありませんでした。

ところで昨日妙高市の松が峰カントリークラブで同業のゴルフがありました。雨の予報が曇り時々雨程度になり、当日は殆どカサも挿さずに済む空になりました。

アマチュアゴルフには80才以上のために最も前から打つゴールドティーを使っても良いという温情があります。囲碁、将棋にも強さに応じてハンディをつけて対戦出来ますがスポーツでそれがあるゴルフは本当に貴重です。

ちなみに当日80才以上の方が三人いました。それ以下の方たちは「いいなあ」と仰いますので私達は「年を取るのとどちらがいいですか」などと言うのです。こんなことを言い合いながら日頃のお世話を感謝しあうなど和気藹々と過ごしました。

12人の参加でしたがお陰様で95で回り3位、他にドラコン賞(決めたホールで最も遠くへ飛ばした人の賞)ももらいました。折角もらった有り難いハンディを大切にして続けたいと思った次第です。

帰路クラブハウスから駐車場の眺め。

帰路クラブハウスから駐車場の眺め。

雄大な妙高山は雲の中でした。

以下の品は去る9月27日、当地域で行われた敬老会のお祝い品です。当日二人とも欠席で、遅くなりましたが本日妻が役所に行ってもらった来ました。

地元生産者さんのお米が二合、

地元生産者さんのお米が二合、

地元の蔵本の清酒「かたふね」

それにインスタント味噌汁です。

私は敬老会に出たことがありませんがこんなお土産があるなら楽しかろうなと思いました。役所の方々には心から感謝です。

ゴルフ、敬老会の祝い品、大谷選手、庭の世話、美術館や医療を通した皆さまとの交わりなど、やはり長生きをして良かったと思うこの頃です。

本日は寒い日でした。間もなく本当にもうすぐ白鳥が飛来することでしょう。近くでギッ、ギッとモズの高鳴きが聞こえました。

ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

メジャーリーグのポストシーズン。本日大谷翔平のドジャースはヴリュワーズを下し、ナショナルリーグチャンピオンになった。

アメリカンリーグはマリナーズ対ブルージェイズが行われマリナーズが6対2で勝ち、あと1勝で同リーグチャンピオンになる。マリナーズが勝てば初めてのワールドシリーズ進出ということ。

かってイチロー選手や城島選手など12人もの日本人選手が在籍したマリナーズが勝ちドジャースとワールドシリーズを争うならどんなに素晴らしいことだろう。

朝NHKを観られなければ

このなどを観る。

これらを観ている患者さんも大勢いる。

本日の大谷選手は投打で物凄いことになった。チーム自身も随所に美技が光り最終回を再度佐々木選手がまとめた。特に大谷選手の3本目の本塁打にアナウンサーは「もう形容する言葉が見つかりません」と叫んだ。大谷の投打の活躍は同僚をも唖然とさせる神がかりというべきものだった。

ところでYouTubeの随所に試合の解説動画を観ること出来る。感心するのは解説者(主としてレジェンドたち)の表現だ。

「野球という物語」「芸術的な投球」「歴史を刻む彫刻家」etc。翻訳が良いのか、単なる饒舌ではなく言葉の味わいが深いので聴いてるだけで勉強になる。“10月になると野球は特別なスポーツになる”という言葉も印象的だった。

ワールドシリーズは是非ともマリナーズに出てきて欲しい。そうすればどちらが勝っても嬉しく、それだけゲームはスリルに満ちることだろう。

富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

本日水曜日は休館日だったが学生時代の一年後輩のA先生が富山市から親族の方々と来館された。休館日の美術館を開けてお迎えした。1学年100人の大学で私達は同じテニス部に所属していた。

懐かしい昔話や仲間の消息も興味深かったが、来館の皆さん揃って絵画や焼き物、茶道や食器などに興味を持っておられたのと、先生の故郷富山県、特に美術館などの話が沢山聴けて幸せだった。

富山県は山河豊かで街もすっきり、見どころが多く魚も美味しい。何度か訊ねているが是非再訪したいとあらてめて思った。

美術館で咲き始めた秋の花「ホトトギス」

美術館で咲き始めた秋の花「ホトトギス」

間もなく庭の随所で満開になります。

さて何度も記載しましたメジャーリーグのポストシーズン。現在ドジャースは地区シリーズの最終戦をブリューワーズと戦い2連勝中。大谷選手はいま打撃不振だが投手陣が盤石化し打撃は下位打線まで切れ目なく好調。

対ブリューワーズ2戦目。

対ブリューワーズ2戦目。

貴重な完投勝利をした山本由伸投手。

メジャーリーグの完投勝利は珍しく、8年振りの快挙ということだった。先頭打者ホームラン以外、全く危なげなくあれよあれよという間の完投。小柄な投手がスピード命と言われるメジャーリーグで抜群の「コントロール」をもってマウンドとチームを守った。

ブリューワーズとのリーグチャンピオンシリーズ戦はあと2勝で最後の大舞台ワールドシリーズへと進める。

時の運は公平に相手チームにも巡ろう。慎重に進めてワールドチャンピオンを目指して健闘してほしい。

さて日本人ファーストと叫ぶばかりの政治を横目に、二人のノーベル賞受賞、観光、文化、スポーツなど多岐にわたり民間が日々汗してそれを体現している。威勢の良さの割りに何の役にも立ち得ていない政界の権力争いは恥ずかしいばかりでまことに残念だ。

全ての人間に備わる唯一の美徳は「良心」と言われ、それは人間の真の力の源であろう。

政治はもっとそのことを認識し国民の幸福のために持たされている力をちゃんと発揮してもらいたい。

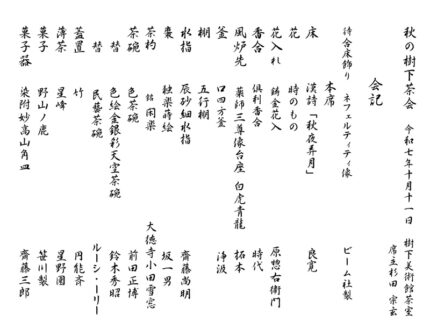

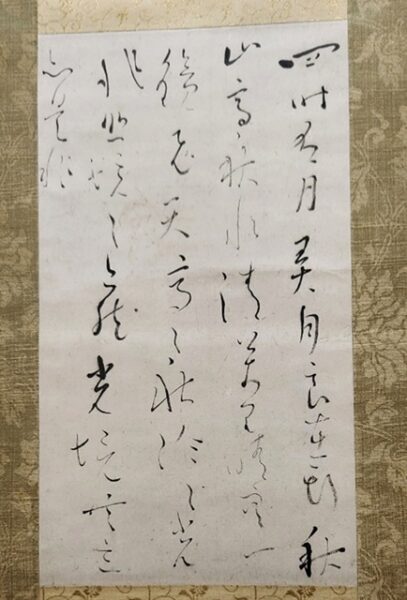

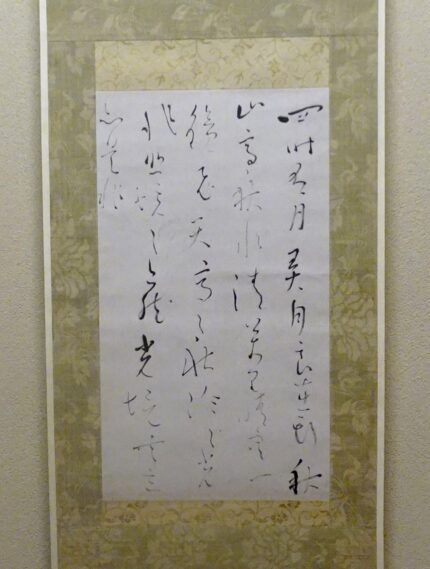

11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。

去る5日に続いて11日(土曜日)、以下の会記のように秋の樹下茶会(薄茶)を行いました。ちょうど予定数どおりのご参加を頂き和やいだ会になり、お集まりの皆さまには厚く御礼申し上げます。

本日はこの度の掛け軸「秋夜弄月」について当館での経緯と良寛研究家・小島正芳先生の貴重な解説を参考に意味などを探る冒険を試みたいと思います。

この軸は亡き父の寝室の床の間に長く掛かっていました。分からないながら上品な書だと感じていましたが、署名がありません。お茶を始めた昭和60年代の頃もしかしたら良寛かもと思いました。

2020年秋、読みも分からず伝良寛として拙茶室に掛けたところ全国良寛会会長・小島正芳先生を知る方がご覧になり写真を先生に送って下さり、ご意見を訊ねて頂いたことがありました。

先生のお返事は「良寛禅師の五合庵時代の真蹟。良寛禅師50歳ころのもの。名品である。良寛の漢詩「秋夜弄月(しゅうやろうげつ)」の最初の部分を揮毫したもの。新出の遺墨である。-以下省略ーというお返事でした。

訳として

月は四季それぞれに眺められるが、月を賞でるにはまことに秋の今がよい。秋の山は高くそびえ、秋の川は清らか、果てしない晴れた空に鏡のように丸い月が渡っていく。しかし月の光は照らしているのではなく、知覚の対象となる所もそうである。この月の光と知覚されるものを共に忘れるのはまた非である。

内容は

「碧巌録」の「光の境を照らすに非ず境も亦存するに非ず」の言葉を月を見ながら反芻していると覆われる。「一」に徹することの大切さを説いた詩。哲学的な詩で難解なところがあるが良寛さんは「月」に悟りの象徴を見ていた。

とありました。

「美しい月の存在」、「それを知覚する自分」。双方は自己の「意識」によってのみ存在すると言っているように思われるのです。

詳しくありませんが事象に引き算を続け残ったエッセンス(原理・真理・美)に迫ろうとする禅の方法で言えば、この詩で最後に残るのが「意識(存在)」のようです。

では逆算して意識(存在)を磨けば知覚に反映され月の光など事象(外界)はより真実さ(美しさ)を増す、という公案が成立するやに思われるのですが、如何でしょうか。

なお「碧巌録」は中国の仏教書(禅の語録)として宗代にまとめられたもので、禅文学の価値も大きいとされる(Wikipediaより抜粋)ようです。

以下前回お出しした鈴木秀昭さんの色絵金銀彩天空茶碗と新登場の棗(なつめ)です。

さて翌12日日曜日は米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペに参加しました。この会には本当に久し振りの参加でした。顔見知りの方が少なくなっていましたが、皆さんと仲良くプレーが出来て幸せでした。

9ホールのカート道からエノキの紅葉。

9ホールのカート道からエノキの紅葉。

黄色の落ち葉がきれいでした。

58-51の成績でしたがパットとドライバーのヒントが見つかり、収穫がありました。もう60年以上やっているのに今ごろになって新たなヒントが見つかったなどと言っているのですから、本当にヒントなのか疑わしいものです。

●今月25日(土曜日)午後2時から当館で

全国良寛会会長・小島正芳先生の公演会

「佐渡島の金山と良寛の母と愛」があります。

現在40数名の参加者でもう少し余裕があります。

宜しければ以下でお申し込みください。

●美術館窓口あるいはお電話☎025-530-4155でどうぞ。

突然終了したドジャースのポストシーズン地区シリーズ。

本日およそ曇り空で夕刻は肌寒く17℃と知らされた。いよいよ布団も秋仕度になりストーブが脳裡を横切った。

連日の案件、MLBのポストシーズンはドジャースが地区シリーズでフィリーズを3勝1敗で制し、リーグチャンピオンシップシリーズへ駒を進めた。

フィリーズとの最後戦は延長となり8回には佐々木朗希が登板。3イニングを投げ、フィリーズの強打者を抑えた。最後は11回裏の攻撃、2アウト満塁の場面で相手チームに痛恨のミスが出てサヨナラ勝ちした。

次はナショナルリーグ優勝決定シリーズではブリュワーズ対カブスの勝者と対戦する。

本日の診療で連日メジャーリーグを観ていると言う方と話弾んだ。トーナメント表を作り朝から観ているのを奥さんが怪訝な顔して眺めているという。特にポストシーズンが面白いと仰った。

アナウンサーは

アナウンサーは

「Ballgame is over! Oh my goodness!」

と叫んだ。

余りに突然な幕切れに選手たちは「What’s a game! 何というゲームだ」、「That was insane あり得ない」、「I’m tired 疲れたよ」と口々に述べていた。

一度観るとクセになるポストシーズン。昨年はこんなに興味が無かったので不思議だ。

このところ良いニュースがある。存在まで危ぶまれていたガザに対するイスラエルの和平計画第1段階の合意が成立したという。また国内では7基ある柏崎刈羽原発の2基の廃炉が決定されたと報じられた。

そもそも風力および太陽光エネルギーの問題を指摘しながら膨大な地域の避難計画まで必要な核エネルギー施設を簡単に容認出来るのだろうか。柏崎市に隣接する当地で末席ながら医療に従事し美術館を営む者として問題は卑近であり敏感にならざるを得ない。

旬となったカマスの塩焼き。

旬となったカマスの塩焼き。

近所の海彦さんから沢山頂きスタッフと分けた。

明日は今秋2回目の茶会。五行棚で中置きの点前だが前回のように無事に出来ればと案じている。

秋はちゃんと来ている 土曜日のお茶会 残念なドジャース。

比較的温かくしかし長袖シャツが丁度良かった日。

本日は美術館がある城野腰の方からアケビや栗を頂き、美術館の甘柿ももいだ。

あの長々と続いた猛暑の夏には「季節は4つでなく、夏と冬の2つだけになった」という話をよく聞いた。この数年特にそれは話題になった。

しかし今日の果物を観たり空を見いていると「秋」はまだちゃんとあるという気持になる。また地域の随所で作品展や文化的な企画が行われているのを知ると「秋」」を感じてほっとする。

アケビでコーヒーを飲んでみた。

アケビでコーヒーを飲んでみた。

優しい甘みは思ったより合ったが

やはり種が大変。

話変わってポストシーズンのドジャース。一部懸念されたように本日フィリーズ相手にコテンパンにやられた。ホーム球場であるにも拘わらず良いところ無しの完敗。途中勝敗が決まったとみた多くの観客は球場を後にしたという。監督、選手にお灸をすえるらしい。

一定の選手への敬意や気遣いなどを優先させるかに見える監督の采配が、惨めな結果につながったとする意見は分かるような気がする。

このところ沈黙する大谷選手の打撃はかってWBCで観たイチロー選手の状況に似ている。それに照らせば再び大谷選手のバットが火を噴くのは間もなくかと期待したい。

さて明後日11日土曜日午後は当館の茶会です。花入れ、香合、茶器、それにお茶碗の一部が前回5日と変わりますがどうかお楽しみください。

午後1時半と3時の二席ですがもうお一人ずつ席が空いているようですので宜しければお電話などでお問い合わせください。

樹下美術館 ☎025-530-4155です。

保育園の健診 ポワロのハローウイン 「チキンハンド」というプレー。

本日は珍しく蒸し暑く上越市髙田で28,4℃まで上がった。9月上旬の気温ということだった。

午後から保育園の健診があり足かけ50年も続けたことになる。今昔変わりない子ども達のあどけなさと洋々たる前途に気後れしそうになった。

入り口にハローウインの大きなカボチャ。

入り口にハローウインの大きなカボチャ。

年々ハローウインは盛んになる。本日の名探偵ポワロの放映はハローウイン祭の夜に起きた殺人事件だった。

1930年代の英国におけるこどもたちの祭は古色と伝統ごとが混然一体となり場面は見応えがあった。現今我が国のように和やかなものでは無く恐怖を背景に安堵を楽しむ設計で本場のそれは本気のスジが通っていた。

その晩子供が殺害され“昔の事件は長い影を曳く”というような言葉が出るのだから、さすが推理とホラーの英国、事件は解決せず後編が楽しみ。

本日メジャーリーグポストシーズンは第二段階ともいえるディヴィジョンシリーズの対フィリーズ2戦目だった。フィリーズカラーの赤一色に染まる球場でドジャースのブルーとグレーのユニフォームは消え入りそうなくらい地味。

第1戦同様、折角の先制の後、微妙な中継ぎ陣が追いつかれ最後に佐々木投手が出てきて危ないゲームを救った。文字通り全力投球する佐々木投手に比べ他の救援陣は私の目にもひ弱に見えた。スポーツ選手は見た目と実力が違うことがよくあるので興味深い。

上掲放映のスリーアウト目のプレイでセカンドが捕球後、間近のファーストへ思わぬ暴投をした。一塁手が体を倒して捕球しかろじてゲームセットにしたが、このように極めて重要な場面で選手が慎重のあまりイージーミス的なプレイをするのを「チキンハンド」というらしい。

あと1勝でドジャースは地区優勝戦へと駒を進める。球場を地元ドジャースタジアムへ移して戦うが、接戦は面白いものの心臓に良くないので大谷にも打ってもらい早目に決めてほしい。

和やかだった今年の樹下美術館秋の茶会1回目。

本日十月最初の日曜日。曇り空の日、樹下美術館は秋の薄茶の茶会だった。午前10時から二回の両席とも6名ずつのお客さま。小間にはほどよい客数で皆で楽しく菓子を食べ抹茶を飲みお話しした。

水の流れが悪くなっていた「つくばい」。前日時間を掛けて掃除し最後に水回り専門の方に仕上げて貰った。

水の流れが悪くなっていた「つくばい」。前日時間を掛けて掃除し最後に水回り専門の方に仕上げて貰った。

二代陶齋・齋藤尚明さんの

二代陶齋・齋藤尚明さんの

爽やかな「辰砂細水指」

釜は浄汲。

鈴木秀昭さんの色絵金銀彩幾何宇宙茶碗

鈴木秀昭さんの色絵金銀彩幾何宇宙茶碗

と根本曠子さんの野葡萄切貝棗。

古谷和也さんの伊賀の筒花入れ。

古谷和也さんの伊賀の筒花入れ。

庭のホトトギスやショウジョウバカマ

糸ススキなどが入った。

床は良寛禅師漢詩「秋夜弄月」。

床は良寛禅師漢詩「秋夜弄月」。

月明かりの夜、

碧巌録の一節に呼応して編まれた詩。

開始直前のおさらい。

開始直前のおさらい。

お茶を服した後、お点前の練習をされる方がいたり、楽しく和気藹々のお茶だった。次回は10月11日(土曜日)です。

小さな空間に自然を取り込み、先人の優れた感覚に触れ茶を楽しむ。一人でも多くの人にお茶に親しんでもらいたいと思う。

メジャーベースボールのディヴィジョンシリーズは大谷選手が先発し3点を失ったものの好投。中継ぎが踏ん張り9回を佐々木投手が投げてドジャースが勝った。

「反省と立て直し」。短期のポストシーズンならではの要点ではないだろうか。次試合では大谷選手に打ってもらいたい。

本日十五夜。月は雲隠れだったが満月は明早朝.。同夜夕刻でも構わない煌々と輝いてもらいたい。

ドジャース佐々木朗希選手の復調 ポストシーズンのディヴィジョンシリーズはフィリーズ戦。

大谷翔平選手を応援するほどドジャースの成績が気になる。成績はレギュラーシーズン(RS)でナショナルリーグ優勝→ポストシーズンに入り→ワイルドカード→ディビジョンシリーズへと勝ち進みその相手はフィリーズに決まった。

アメリカプロ野球(MLB)はアメリカンリーグとナショナルリーグ併せて30チームもあり、移動も長距離でとてもタフだ。長いRSが終わるとほぼ10月一杯かけてそれぞれのリーグ上位6チームがあらためて3段階のトーナメントを競うポストシーズン(PS)に入り、最終的に両リーグの優勝者がワールドシリーズでアメリカ1が決まる。

大谷選手について多くの個人記録が毎日のように報じられまた他選手とも比較される。しかし本人はあくまでも「ポストシーズン」を勝ち抜くこと「ワールドシリーズ」制覇が目的と述べ、個人記録へのこだわりを見せない。

今シーズン必ずしもドジャースは順風満帆でなくむしろ散々だった。投手陣の夏以後、特に中継ぎとクローザーに故障と不調が相次ぐブルペンは深刻な問題を抱えたままで、PSでは大谷にもすがらざるを得ないと予想されていた。

それがRS中肩を故障し長く調整を余儀なくされていた佐々木朗希投手がレギュラーシーズン最後に劇的に復調、PSのワイルドカード第二戦にクローザーとしてレッズ戦に登場して九回裏無双の投球で試合を勝利した。

以下はSPOTVNOWから9回裏佐々木朗希選手の登場シーンです。

10月4日に動画を変更しました。少し長めですが前後の雰囲気が良く伝わります。

よく観ている「みかんちゃんねる」さんの

動画です。

緊張と臨場感がいっぱい。

球場全体が「ロウキ」「ロウキ」の大声援の中みごと三者凡退に討ち取った。

次は第2ステージ(ディヴィジョンシリーズ:DS)で現地10月4日、日本時間10月5日にフィリーズと戦う。フィリーズには本塁打&打点王シュワーバー選手ほか強打者揃いでRSでドジャースは負け越している。さらに佐々木選手が加わったものの、リリーフ陣全体は未だ大きな問題を抱えていると言われている。

明日から始まる対フィリーズは5戦のうち3勝が必要。大谷の先発が発表され、またどこかで上掲の解説のように佐々木投手の8回からの登板などもあろう。最初の三試合を相手球場で行われフィリーズも必勝態勢。ドジャースは中継ぎの思わぬ活躍や打撃陣のラッキーボーイなど、運もまた必要に違い無い。

週末には茶会があるがSPOTV NOWなどで出来るだけ見逃さないようにしたい。

激しい雨、めまぐるしい空 今年はどんな晩秋か。

10月に入った。この所のお天気はめまぐるしく変わる。本日などは一日の中に晴れ、大雨、曇り、雷などが次々に入れ替わり、まるでお天気ショーのようだった。特に最近の雨は雷を前触れにしていっとき非常に激しく降る。

しばらく様子をみていた人が

しばらく様子をみていた人が

激しい驟雨のなか帰って行かれた。

本日夕刻、妻に初柿を1個もいでもらった。

栗は非常に甘味がありよく熟れている。いっぽう柿は渋みが無いものの甘さはいまいち。もう少し待った方が良いかもしれない。

近隣の田圃はあと少しで刈り入れが終わる。ともすれば日中蒸し暑さを感じ、ところにより県内でも25℃に達する日もまだある。

しかし信じがたいがあと数週間すると北の国から白鳥がやってくる。蒸し暑い昼下がりには白鳥の訪れなど本当かと思うが、例年ならそんな風に過ぎる。今年は一体どんな晩秋が待っているだろう。

熱い番茶が美味しくなってきた。

回復の途で「何が食べたいですか?」に意外な返事。

夏の終わり頃、暑いさなかに二ヶ月ほど来院されなかった方が来られた。かなりのお年だがしゃんと反応していたのに言葉無く、表情が失せ、前身がむくみ、末梢の酸素濃度は80%代と別人化していた。

心不全に肺炎の兆しもあり、採血、注射、投薬の調整をして、しばらく通いますと伝えて往診を始めた。

数日後むくみや酸素濃度が改善されはじめ、栄養補助食を追加すると問いにも応じられるようになった。

どうですか、お腹空きますか、と聞くとうなずかれたので、何を食べたいですかと聞いてみた。しかし黙ったまま返事は無い。

帰り支度を始めるとベッドから「タコ焼き」という声が聞こえた。

「タコ焼きが食べたいですか」

本人は「はい」と言い、傍らの介護者が笑いながら、好きなんです、と仰った。

そうか、少し返事に時間が掛かったがタコ焼きという手があったのか。スイカやメロン、時にはあんパンというのもあるがタコ焼きかー。やや微笑ましく妙に胸を打たれた。

これだけの話だが、こんな時一つでも食べたいものがあるのは頼もしい。しかも具体的なのは元気が出てきた証拠にちがいない。

家で作るのではなく、スーパーのが好きなんですと、介護者さんが仰った。

長野市からの団体さんと倉石隆の作品。

昨日午後長野市からバスで美術愛好家の一行18人様が来館された。皆さま全て女性のお客さまだった。皆さまは熱心に集中され倉石隆の絵画、齋藤三郎の陶芸を観て頂いた。

特に今年の絵画は「男性像」では、人物は勉強したり、一所懸命だったり、不安にかられたり、大きくみせたり、おどけたり、詩人になったり、決意したり、孤独に身を置いたりする。皆さんのご主人や周囲の男性を思い浮かべながらご覧になるせいか、とても良い反応を示される。

倉石氏の人物画はモデルを掘り下げ自らを投影し、あまつさえ自画像としても描くため作品には深々とした余韻や真実みがあり、結果として観る方の良い反応につながるのではないかと思われる。

集中して頂き有り難うございました。

集中して頂き有り難うございました。

可愛いシーマ観光バスを見送る。

可愛いシーマ観光バスを見送る。

お天気に恵まれ有り難うございました。

加齢で不自由になる生活を「老化ゲーム」で。

時間と日によって涼しい、寒い、蒸す、暑いなど色々な空が現れて落ち着かなかった9月は終盤になってきた。ゴルフに行ったり八千浦の中学生さんたちが来館されたり,新発田市から亡き同級生の奥様一同が見えたり、元気だった方の悪化と回復や遠縁の相続放棄手続きなど、何かと忙しかったのは事実。

いっぽう加齢により日常生活の場面や動作において何かと神経を使うようになっているため、この半年ばかりは普通に過ごすのにも新たに漠然とした忙しさのようなものを感じるようになった。

つまり外出の身仕度、自宅や出先での忘れもの、要注意な運転カ所、他者への失礼、座位からの起立歩行、階段の昇降、靴の脱ぎ履き、あらかじめのトイレ、服薬のチェック等々用心が増え続けるのである。

これらは面倒な気遣いだが、意識し動作するたびに何故か近時面白い、あるいは楽しいと感じるようになった。

日常次々現れるこれらの一つ一つがその昔子供から借りて行ったゲームのようではないかと感じられるのだ。

ゲームなら危機を越えるたびに強くなっていく。しかし加齢によるリスクはいくら回避出来ても、最早強くはなれない。ただ「無事」というごく小さな喜びが一瞬かすめるだけであるが、しかしそれで十分ではないか。

今後ますます不自由は増え、ゲームには限界がありそうだ。だが待てよ、この先にはまた別次元の新たなゲームが待っているかもしれない。今は深く考えず淡く期待しておくことにしてみよう。但し深刻な認知症だけは避けなければ「老化ゲーム」は成立しないかもしれない。精一杯そのことだけは気を付けよう。

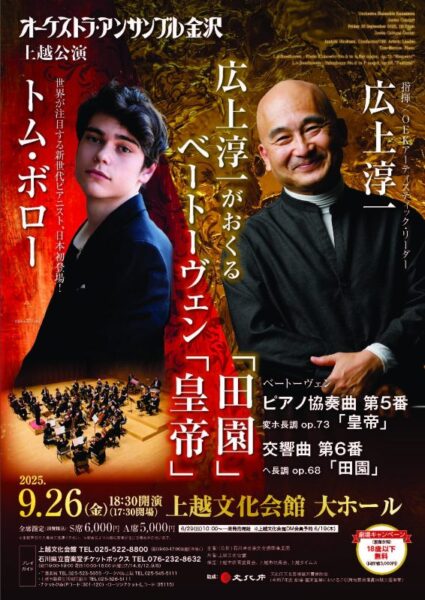

昨日のオーケストラアンサンブル上越公演 ピアノとティンパニーのスリリングな即興演奏。

昨夕6時30分開演、オーケストラアンサンブル金沢の今年度の上越定期公演を聴きに行った。会場は上越文化会館で二曲のプログラムはいずれもベートーヴェンだった。

ピアノ協奏曲「皇帝」に於ける若きトム・ボローの演奏は圧倒的で人間の感情の全てが重厚にあるいはビビッド極まりなく奏でられた。スマートな氏は人気者になる予感を覚え、演奏後のサイン会には長蛇の列が出来ていた。

「皇帝」の第二楽章だっか終盤に即興的なパートがあった。ピアノは優雅なメロディをシンプルに奏で唯一ティンパニーがそれに同調した。他は静まり返り二人の奏者によるユニゾンが(変奏的に)出現した。

そもそも果たしてこの曲にこのような部分があったものだろうか。よく響くティンパニーだけに微妙なユニゾンを外さないか心配で手に汗して耳を澄ませた。36小節だかが続いたあと最後の一音まで見事にシンクロして終わった。ジャズなら盛大な拍手が巻き起こるシーンだがクラシック、それもベートーヴェンなら行儀良くしているほかない。

後半のプログラム「田園」を終えるとアンコールにビゼーのアルルの女から付随曲「アダージェット」が演奏され、後に拍手に応えて指揮の広上淳一氏が各パートをねぎらった。長いソロを繰り返したフルート、そして最後にティンパニー奏者が立った。ずっと我慢していたので真っ先に大きな拍手をした。ティンパニー氏の「田園」における雷の熱演も凄かったのである。

同オーケストラは黎明期1900年代の終わり頃にはじめて聴いた。何か地味で一生懸命な楽団というイメージを抱いていた。それが今やベートーヴェンを輝かしく演奏し、世界的に有望なピアニスト相手に私の思い違いでなければスリリングな即興パート(カデンツァ)も聴かせてくれる。

近いうちに会員になり富山や金沢へ通いたいと思った。

ちなみにアンコールのアダージェット。もとより詳しくないがマーラーのほかにビゼーのがあるとは知らなかった。

秋深まる夕べに心洗われる良い音楽会だった。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 先週の種々 再び柿崎海岸 氷飾り。

- 2026年倉石隆は「少女を囲んで展」。

- 今年の陶芸展示 暖かすぎた日。

- ハクガンが戻った 標識首輪の個体。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月