樹下だより

未発表作品の額装

先回、倉石隆氏の古い作品の出現について掲載致しました。そこでお示しした作品のうち夫人像と裸婦の二点の額装が出来てきました。

額装の力と言いますか、やはり出来上がると作品がいっそう映えて見えます。

残りの一点は今もキャンバスの直しをしてます。この度の掲載には間に合いませんでしたが、展示替えの9月2日には三点揃って展示の予定です。

あらためて三作品は同じ作家?と思われるほど様式の異なりを感じます。このような異なりは多くの作家において希ならぬ道程と思われます。また、作品は画家の懸命な試行を見る上で興味深い資料でもあろうと思われました。

9月からの展示は他の作品7点lとともに、このたびの初期に属する未発表三点を展示いたします。どうかご期待ください。

|

|

| 額装前の夫人像 | 額装の夫人像 |

|

|

| 額装前の裸婦像 | 額装の裸婦像 |

倉石隆の古い油彩

昨年秋、上越市高田のM氏から倉石隆さんの古い絵があるから見て、というお話がありました。伺いますと油彩が三枚ありました。

戦前東京で応召された倉石隆は、昭和20年秋、上越市高田の実家に復員します。その後、昭和22年から新潟県立高田北城高校の美術教師として勤務。昭和25年に再び上京しました。この約5年間、多くのスケッチ類が残されましたが、油絵は稀少で、中々見ることはできません。

氏の上京後、長年お宅を守られた亡きお母様が、「押し入れの棚に積んであった作品です」と申されて、生前、ご近所のM氏にその作品を託されました。保管を続けられたM氏は、今後は樹下美術館でと申され、この度の話になりました。貴重な高田時代の油彩がほぼ60年を経て日の目を見ることになり、とても嬉しく思います。

作品はF6~8号サイズの三枚の油絵でした。一枚がキャンバス、二枚は板に描かれています。長年、本などが上に乗っていたのでしょうか、キャンバス作品は陥没や絵の具の一部剥落が見られました。

三点とも現在額装中で、きたる9月2日から樹下美術館で展示を予定しています。以下古い順と考えられる作品から並べてみました。

静かな夫人像。未完成ながらオーソドックスな制作手順が見られる。右下に

R Kurai のサイン。隆をリュウと読み倉石をクライにしている。

。

サインは見えませんが倉石作品だと思いました。お嬢様と若き倉石画伯でしょうか。幾重にも重ねられて落ち着いた色彩はプロならのものと思われます。青はピカソを想起させ、また少女の衣服の黒がとても効いています。現在キャンバスを修理中です。

暗色を重ねた迫力の裸婦像。吸い込まれる作用を感じる。裏面に倉石隆の

サイン。当時倉石が所属していた自由美術家協会の重鎮・麻生三郎の

影響を感じさせる。

カフェの本を追加しました

●樹下美術館カフェに新たに以下の13冊の本を追加いたしました。

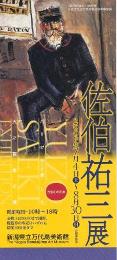

「少年民藝館」 「福縁随處の人びと」 「良寛入門 墨スペシャル第6号」 「レオナルド・ダビンチ」 「生きてることを楽しんで」 「没後50年 松本竣介」 「Bora Bora」 「アールデコ様式 朝香の宮がみたパリ」 「黒田辰秋 木工芸の匠」 「日本の美術館名品展」 「虹の館」 「没後80年記念 佐伯祐三展」 「世界の名画1000の偉業」

何気なくページをめくる方、ドサッとおいてゆっくりご覧になる方、ただ置くだけの方etc,,,。カフェのお茶と本はよく似合っていますね。

どうかごゆっくりお過ごし下さい。

佐伯祐三の時間

長梅雨は風情を越えている。そんな折り、三人の老親に忙殺される妻に声を掛けて、新潟市で「没後80年記念 佐伯祐三展」を見てきた。展示には初公開作品が含まれていた。

若き祐三は、才能と情熱に加えて結核の病を授けられていた。画家に残された時間はどれほど貴重だったことだろう。毎日死を意識したという生涯。狂おしげな筆はセンスに溢れ、最後まで街と人を愛おしむ風だった。

展示は自画像、船、人形、通り、店、街の文字、郵便配達夫、そして黄色いレストラン、ロシアの少女など自作だけで100点。30才の短い命と引き替えに生みだされた作品は自身(人間)を問い、答えの示唆を放っているようにも感じた。

新潟への往復250キロ、久しぶりに妻とたわいない話を沢山した。車中、遠くの花火を見ながら、もう一回見ようと言って帰ってきた。

作品が良くて、大きな展覧会でしたが疲れませんでした。充実の図録を明日カフェに置きたいと思います。

【没後80年記念 佐伯祐三展】:8月30日まで新潟県立万代島美術館・10時~18時まで。 ※金曜日は20時まで開館。

齋藤さんと我が家 8 美術館へ

前回は父に続いて齋藤三郎さんの作品を自分も集めてみよう、というところまで進んだ。今回は齋藤さんと我が家を終了すべく、少々長くなりました。どうかお許し下さい。

さて平成5年頃から齋藤作品を探しに骨董屋(古美術商)さんを覗くようになった。

ある日曜日、上越市内の店で印象的な皿に出会った。鮮やかな赤地に溌剌とした椿、四方に文字があって、齋藤さんには珍しくやや薄作り。花の様子から初期の作と思われた。

お得意の椿・赤・文字がこれほど見事にそろった器を見たことがなかった。もしやこの皿を代表作の一つとして美術館が作れるのでは、打たれるような思いがよぎった。あるじは思っても見ない安価な価格を口にした。喜びのあまり具合が悪くなりそうだった。

今度は何に出会えるのだろう。良い作品には次への期待が伴う。淑たる美と変化、使っても飾っても威張らない器。これらは齋藤作品の最大の魅力だ。少しずつ作品と出会いながら父の夢中が分かるような気がした。

色絵椿紋皿 直径23㎝ 高さ5㎝ 昭和20年代

上越市内で出会って美術館を意識するようになった。

色絵木瓜(ぼけ)紋灰皿 昭和20年代

糸魚川でのこと、店で色々見せてもらったが欲しい物が無かった。当時喫煙していた私は最後にタバコを取り出して、灰皿を所望した。店主が奥から持ち出したのがこの灰皿だった。磁器の白も花も優しく、一目見て気に入った。欲しいと告げると主人に難色が現れた。「店先に、この家のものは全て売り物です、と書いてありましたが」と言った。「わ、分かりました」、無理を飲んで頂いた事がよく分かった。

麦わら手 手桶花入れ 高さ26㎝ 胴経18㎝ 昭和20年代

新潟で出会った大きな器。ああこんな作品もあったんだと、自分の狭さを知らされた。もう一回り大きなものがあり、炭火が入る手あぶりとして用いられたようだ。

堀口すみれ子さんの本に、父であり詩人の堀口大学の思い出を綴った「虹の館」(かまくら春秋社・昭和62年3月27日発行)がある。書中、茶室「寸雪庵」で大学ご家族が初釜のお茶を頂く写真が載っている。皆さんの脇に齋藤作と思われる手桶風の手あぶりが置かれていた。

手もとの虹の館

「寸雪庵」は大学と親交があった写真家・濱谷浩氏宅の茶室と思われる。濱谷氏の奥様・朝さんがかって高田で営まれていたお茶室の名が寸雪庵だった。寸雪庵と齋藤さんの手あぶり。越後高田の名残りが、大磯で大切にされていた事を何ともゆかしく思った。

さて蒐集は楽しい作業だった。加うるにあるご縁で倉石隆氏の作品とも関係するようになっていた。身に余る幸せと言わねばならない。

すでに父が亡くなって25年、赤い椿皿と出会って10年。63才の年を考えればもう始めなければならなかった。平成17年、一級建築士設計家・大橋秀三氏に依頼して樹下美術館を建てることにした。

設計が始まった年に遠くで妹が癌で亡くなった。生前、「これも飾って」と涙ながらに齋藤さんの器を包んでくれた日が忘れられない。

平成19年6月10日、つましい樹下美術館が建った。

美術館に文学

今日昼、新潟からNHK文化センター「大きな旅、小さな旅の文学講座」の皆様が来館された。館長として少しお話させていただいた。とても熱心に聞かれ恥ずかしくもあり感激もした。あらためて美術と文学が、兄弟やそれ以上に近い実感がした。

当館でいえば、陶齋の陶芸に散文的な詩情が、倉石の絵画には小説的な背景が漂うように。また昔から文士・文人はしばしば画をよくし、画家が文学賞をとることもあったりで。

一行の講師(引率者)は文芸評論家で敬和学園大学教授の若月忠信さんだった。手元に氏の著書「文学の原風景」がある。同書で、倉石隆の絵画の同志、司修(つかさおさむ)氏の小説「紅水仙」の章を感慨をもって読んだことがあった。思いも掛けず今日は若月氏ご本人とお話できて光栄だった。

バスを見送る時、美術館の庭にさーっと文学の風が立ったようで新鮮だった。

楽しいゼミのようなカフェ。

カフェが一杯でデッキでお茶されたお二人。文学少女が香っていました。降らなくてよかったですね。

手元の「紅水仙」。主人公は、亡き母の謎を追って新潟県旧松代町へたどり着く。「文学の原風景」では若月氏が司氏の足跡をたどって松代を訪ねる。

「紅水仙」 著者:司修 発行所:(株)講談社 昭和62年4月20日第一刷発行

司修:第27回小学館児童出版文化賞(昭和53年/1978年)『はなのゆびわ』

第20回川端康成文学賞(平成5年/1993年)「犬(影について、その一)」

第48回毎日芸術賞(平成19年/2007年)「ブロンズの地中海」

美術館でトーストもライフスタイルに

ちょうど二年前の6月10日、樹下美術館はスタートしました。親しみやすい倉石隆、齋藤三郎の二人の作家に恵まれて、穏やかな2年の歩みでした。

歩みは多くの皆様に支えられました。お一人、お友達、カップル、ご家族とさまざまに訪れていただきました。リピートされる方が多いことも有り難く、大変勇気づけられました。

開館以来、折々に新たな作品が現れて、図録制作が延び延びになっていました。今年中にぜひ完成させたいと思います。どうかご期待ください。

お陰様で遠方の方も少しずつお見えになるようになりました。小ぶりな所ですが、手入れ怠りなく皆様をお迎えしたいと思います。

美術館でトーストもライフスタイルに。

今日から新潟県は梅雨入りということ、いかにもという空模様になりました。

皆様のお声

館内のカフェを中心に何冊かのノートを置かせて頂いてます。皆様につれづれをお書き頂いていますが、俳句やイラスト、シリトリもあって和やかです。年に何回かに分けてまとめてホームページ「お声」に掲載させて頂いています。

本日、今年3~5月分を掲載しました。お書き下さった皆様、まことに有り難うございました、励みになります。ささやかな美術館ですが、作品に庭にカフェに、思い思いに過ごして頂けて嬉しく思います。

お書きいただいているノート

楽しいイラストもあって心和みます。

右は野の花、左はしりとり。りんご、ごま、まくら、らくだ、ダックスフント、トナカイ、犬、ぬりかべ、、ベンチ、ちくわ、わに、にわとり、リング?、グリコ?

最後で詰まってしまいました。

齋藤さんと我が家 7 ならば私も

昭和50年代後半、齋藤さんと父は次々とこの世を去った。二人が亡くなって、父の齋藤作品に対する夢中をよく思い出した。それは父の幸福であり、家族の幸福としても実感されたものだった。

作品と作者双方への思い入れは作家・愛好者にとって最も望ましい関係だろう。父が齋藤さんと出会ったことは貴重なことだったと思う。

絵でも陶芸でも、父のように夢中になれる作品や作家と巡り会ってみたい。自分なりの思いだった。暇をみて作品展や展示室を訪ね歩いた。しかし若き日に感触した齋藤作品以上の引力には中々出会えなかった。

「ならば亡き齋藤さんの作品を集めてみよう」、ある日の単純な結論だった。平成になってしばらくして、上越市をはじめ新潟、長岡方面まで骨董屋さんを見に行くようになった。

父の形見分け。アミダくじ(父がこっそり用意していた)で当たった壺。

※今回、齋藤さんと我が家を終了するつもりでしたがまとまりませんでした。次回こそ「開館まで」を綴って終了したいと思います、申し分けありません。

展示中の倉石隆作品

【8月31日まで展示の倉石隆の作品です】

作品の一部をご紹介致します。

婦人像:倉石の挿絵本の一つに従姉妹ベット(河出書房新社・バルザック原作・佐藤朔/高山鉄男・訳)があります。当作品は挿絵の主人公を角度を変えて油彩にしたものと思われます。小品ですが情念を秘めた女性を赤で燃え上がるように描いています。油彩 50×36㎝ 推定1970年代

馬上の人: 倉石は黒、黄色、各系のモノトーンでよく描きました。当作品では馬に乗った人物が荒涼とした坂を登っていきます。手前に決意の旗。馬にテンポがあり馬上の人(作者であろう)は勇躍前進を開始したようです。沸き立つ黄色がまぶしい。黄色は前進、上昇の色。油彩 65×80㎝ 1979年

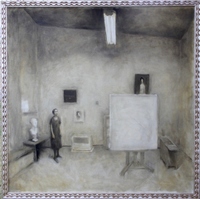

画室:何度か訪ねた倉石氏のアトリエ。モデルを前にキャンバスはまだ白いままです。その形、大きさから、モデルも居るこの絵(画室)を描くところのようです。絵には逆算された時間と空間が描かれ、めまいでもしそうな次元感覚をおぼえます。

さらに「画室」は画家の日常を、私たちと共有するよう意図されていたかもしれません。「さあ、どうぞ!」というような気持ちです。

全体に素朴で画家らしい作品だと思います。白いキャンバスは映画「田舎の日曜日」の最後のシーンでも見られました。

「主人が描いているときはいつもゴシゴシ、ゴシゴシと画布をこする音が聞こえていました」、とは奥様の言葉です。「画室」もよくこすられ、重ねられた色が染みこみ、深い質感を伝えています。

額縁は上越市大島画廊です。竿の長さがぎりぎり足りて上手く絵に合いました。油彩 100×100㎝ 1980年代

髪:氏の同様の「髪」はかって朝日新聞日曜版を飾りました。大きな眼に吸い込まれそうになります。髪と眼に女性の全体を表象させて描いています。ここでも華やかな色彩は省略されています。油彩 65×51㎝ 1982年

このほか

・黄昏のピエロ・人生・見つめる・北の山(妙高山)の油彩を架けています。カフェには油彩「魚」があります。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- ハクガンが戻った 標識首輪の個体。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月