樹下だより

今年は野も庭も足が速い。

今冬、上越市北部の当地は何度もドカ雪に見舞われ、

豪雪の趣きだった。

それで3月15日の今年度開館には除雪作業を覚悟し

ていた。

しかるに3月上旬に大風が吹くと雪は手品の如く消え、

無雪で開館を迎える事が出来た。

以後、クリスマスローズで始まった庭は春の椿、イチ

ゲ、ヒトリシズカ、水仙、ハクモクレン、桜、チューリ

ップ、ジューンベリー、ミツバツツジと花が移り、現在

八重咲きイチリンソウ、アメリカハナミズキ、二種のス

ミレ、キバナホウチャクソウ、一部でクレマチス、エビ

ネ類が咲き、今やスズランまで始まろうとしている。

慎ましいヤシオツツジの落花。

咲き残っている花たちもあるが、花の足はあたかもコマ落

としフィルムの如く早く、あまりのことにめまいがしそう

だ、かってこんなことがあっただろうか。

本日ご近所の方から山菜を頂戴した。

例年ながら見事な山の幸。今年は一週間から十日ほど早い

と仰った。

日は長くなり、閉館して一時間余、ホームセンターで求めた

キキョウの苗を二つ植え、発育が停まっているクリスマスロ

ーズ6株を掘り、土を作った軟らかな場所に移植した。

これだけの事だがこの季節、野や田畑で仕事をする人が如

何に喜んで出向くか、分かるような気がする。

終われば腰は痛むが月が昇っているのである。

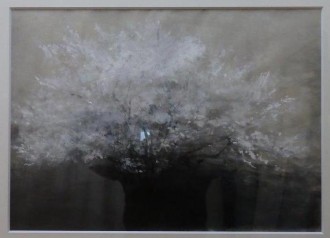

塩崎貞夫展の雰囲気。

去る4月19日から始まった春の特別展「桜のレクイ

エム 塩﨑貞夫展」はこれまでの樹下美術館の雰囲

気をずいぶん変えている。

作品は齋藤三郎の陶芸と倉石隆の常設展示作品と交じ

り合い、館内をより豊かな雰囲気にし、ぽつりぽつな

がら常より多くの方が場内を温めてくださっている。

既存の陶芸、絵画作品、あるいは家具・丁度品、さら

にカフェおよび庭と不思議と調和し、塩﨑作品は居住

性などと言えるかも知れない落ち着きと親しさを感じ

させている。

カフェに降りる階段に「弥彦山の磐座(いわくら)」。

この絵がお気に入りのお客様がいらっしゃった。

石積みのてっぺんに小さな鳥居が乗っている小品。

得に言われぬ清々しさが伝わる。

カフェに2点の女性を描いた作品。

ここには「東塔」と「コスモス」も架かっている。

上掲右の作品。タイトルは無いが、悲しんでいる風

に見る人もいるが私には恥ずかしがっている作品に

見える。

悲しんでいるとしても、作者はこの女性を愛している

ようにしか見えない。

この作品もタイトルは無い。うっすらとした桜の地模

様の上に薄い着衣の細い女性が軽やかに浮かんでいる。

何とものどかで幸福感漂うこの絵が好き、とある女性が

仰った。

作者の深く澄んだ心と天真爛漫さが滲む一種不思議

な塩崎作品。

本日は東京からほくほく線で犀潟に降り立ち、来館さ

れた塩崎ファンの方がお見えになった。

あるいは少し腰が曲がったお年寄りご夫婦が、仲良く

山間から来て下さった。

ドナルド・キーンセンターを支援する柏崎市のボランテ

ィアさんが東京のお客様と熱心に話をされた。

新緑とお茶席の新潟県立大潟水と森公園。

終日暖かく晴れた日曜日、美術館でお客様に“大潟水と森公

園のお茶席に行ってきた。良かったですよ”と勧められた。

公園は美術館から車で10分少々で行ける。

出かけてみると園内は瑞々しい新緑に一変していた。

園内の木道から、群生する水生植物「ミツガシワ」の白い花

が涼しく眺められる。今年の花はいっそう見事。

お茶席は江戸千家社中による薄茶の立礼だった。ぼんぼり水指、

木村秋雨の「花」一文字の短冊、屏風にかかった桜の扇など、

春を惜しむ良いお茶席だった。潟町の歌代菓子店のお菓子とま

ろやかなお抹茶の相性も良く美味しく頂いた。

公園一帯は縄文、弥生、古代と古い先人達が住んだ場所。

そのせいか水辺の野はどこかゆかしく、安心で心なごむ。

新緑の趣きの樹下美術館で。

雪消えの開館から一ケ月と一週間、この所の暖かさで庭は一

気に新緑の趣きとなった。

雀の後にすぐウグイスが来たが浴びなかった。

藪と日陰が好きなウグイスが日向の水盤に来るのは珍しい。

うららかな春の日、閉館の夕刻からあるグループが貸し切り

でティーパーティーをされました。“良い夕べでしたね、有り

難うございました”

春陽の塩﨑作品展。

清々しく晴れた本日、塩﨑貞夫展が始まった。

昼に出向くとJCVのスタッフが取材をされ、十日町

や鎌倉など遠路の方たちもお見えになっていた。

差し込む春陽の中で、設計家大橋秀三氏の白い壁面

に齋藤三郎の青い陶磁器と静かに調和し、塩﨑作品

は本日一層生き生きとして魅力を放っていた。

清々しく命萌える季節の塩﨑作品、皆様に観られ、ま

すます豊かに育てられて行く予感がします。

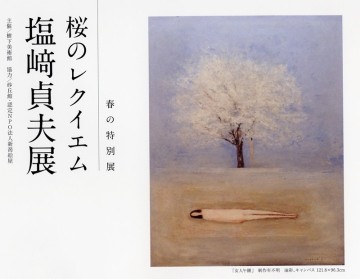

明日から「桜のレクイエム 塩﨑貞夫展」が始まる。

建って12年目の樹下美術館。これまでずっと上越ゆ

かりの陶芸家・齋藤三郎と画家・倉石隆の作品を常設

展示してきました。

そんな当館の昨年秋、あるお二方のご協力で初めてほ

かの作家さんの展示が浮上し、このたび実現しました。

糸魚川で生まれ、東京を本拠にされ、2014年2月に

80才で亡くなられた画家、塩﨑貞夫さんの作品展です。

小ぶりな美術館ゆえ陶芸ホールとカフェを使い15点が

収まりました。

以下は本日展示作業を終えた塩崎作品の一コマです。

倉石隆作品の絵画をそのままにして、齋藤三郎の染め付けの

陶芸展示を一部アレンジし、ほどよく塩﨑作品が架かりまし

た。

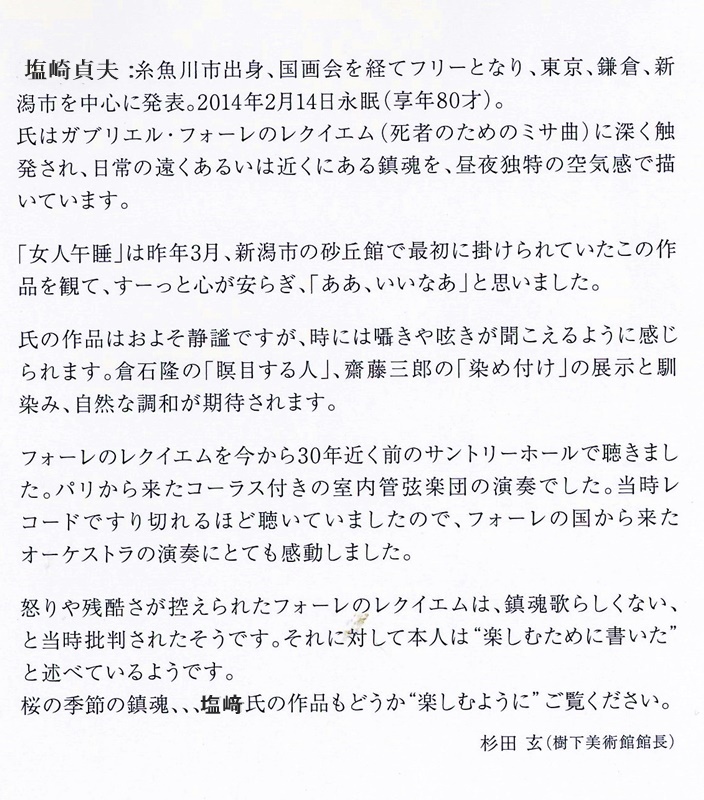

ガブリエル・フォーレの鎮魂歌に深く惹かれた塩﨑氏の絵画

は、想像以上に展示場、さらにカフェや庭とも良く調和しま

した。

作品からは時空を越えて、今に生きる者に対しても氏による

幸福と鎮魂の願いや祈りが伝わるように感じられます。

「桜のレクイエム 塩崎貞夫展」の通り美術館は、遅い山

桜が満開、チューリップもミツバツツジも精一杯咲きまし

た。

来月13日までの会期、入場料はいつもの200円です。

良い季節になりました、お訪ね頂き,不思議と心安らぐ

作品をお楽しみください。

今年から毎水曜日が休館になっています。

特別美しく囀る今年のウグイスの胸元の模様は免状の印?

10日ほど前から潟町の仕事場の庭でウグイスが鳴き

始めた。

毎年4月になるとやってきて鳴くが、今年のは特に鳴き

声が冴えている。

鋭くきれいに「ホーホケキョ ケキョケキョ」と鳴き、

あたかも鳴き声の先生かインストラクターのように滑ら

か。

胸ど元に波状あるいは縞状の模様が見える。

ウグイスは雌雄同体ということで、模様はオスだからという

訳ではなさそう。

下は2015年のウグイス。

胸元に模様などはなく、一般的だと思われる。

やはり今年のウグイスは、美しく鳴く何か特別な免状で

も持っていて、胸元の模様はその印?それとも単なる羽

毛の影?

Amazing!!!

京都に橘高等学校という元女子校、現共学の高校がある。

そこの吹奏楽部の生徒さんたちは驚くべき演奏をする。

カテゴリーはマーチングだが、見せるも含め楽しさにお

いてショーあるいはレヴューと言っても過言ではないほ

ど優れたエンターテイメント性を発揮している。

「退屈させない」はエンターテイメントの神髄。

彼女たちはそれを追求し、毎年わずか3年間でプロフェ

ッションの領域に到達しているから驚く。

曲目も一般的なマーチ曲でなく、基本ジャズ。それもス

イング主体、ほかディズニー音楽やポップス、ゲーム音

楽からガガまで演奏するらしい。

2014年台風被災地で行われたコンサートの後半部。

どうか迫力の演奏とフォーメーションを拡大してご覧下さ

い。

デューク・エリントン、ルイ・アームストロング、ベニ

ー・グッドマン、デイヴ・ブルーベックが演奏した名曲か

らフィナーレのロッド・スチュアートの「Salling」

と「蛍の光」までアマチュアとは思われない秀逸な演奏、

演出が続く。

「Take Five」の倍テンポ(6:35~)は本家

顔負けの圧巻。

「Sinng Sing Sing」ラスト(9:42~)

の迫力。

「Sailling:(航海)」(12;55~)に賑やか

なクルー達と佐渡や能登へ帆走した昔を思い出して涙が出

そうになった。

指導者の“単なる高校のクラブ活動”、

部員の演奏“演技”の謙虚な挨拶も素

晴らしい。

2018年正月、アメリカカリフォルニア州パサデナで1890

年から行われている正月伝統行事「ローズバレード」に招

聘され演奏する橘高校。

女生徒さん中心のバンドは沿道の大歓声の中で約9キロ、

2時間に亘り演奏とダンスを完璧に披露する。

溌剌として疲れた表情も見せず、過呼吸に陥ることもない。

途中水分の補給を受け、ずり下がるソックスを直しながら

頑張る彼女たちのパフォーマンスは独創的で、パレード参

加者の中で文字通りピカイチ、其の世界では「オレンジの悪

魔」と呼ばれているらしい。

成長した樹下美術館の桜 愛は主要なキーワード「桜のレクイエム 塩﨑貞夫展」

暖気のため例年よりも早く咲いた桜が、この数日の寒

気に逢い、満開のまましっかり花をとどめている。

ドカ雪の冬を越えて吹き出すように花を付けた美術館の

ソメイヨシノ。

さて何度か記載している4月19日からの「桜のレクイ

エム 塩﨑貞夫展」。

この数日、氏のどこか不思議な絵の理解について、少々

先へ考えが進みましたので、書いてみました。

樹下美術館の倉石隆と同様人物を多く描いている糸魚川

出身で東京で活躍された塩崎氏。

古来の肖像画ならばポートレートあるいはモニュメントな

ど記録性主体である一方、両氏の人物はそれとは違う。

さらに二人の間でも全く様子が異なり、倉石氏は個々個人

の内面に迫り、多様な感情と物語を個人のものから普遍へ

と包括し、そもそも私たちとは?の問いに挑戦したように

映る。

それに対して塩﨑氏は同じ人物と取り組んでいる。

その人は花の下にあるいは土中や空に横たわる。

余計なものが一切ない細い身体に唯一込められたもの。

それは感謝とともに育まれた一心な愛情ではないのか。

優しく撫でるように描かれた女性から、得に言われぬ

作者の愛おしみの気持ちが伝わる。

愛は塩崎氏の重要なキーワード?遅きに失したがハッ

とした。

氏はガブリエル・フォーレのレクイエムに強く触発され

たという。

普通重厚であるはずの分野にあって、そのレクイエムは

安らかで軽やか、あるいは清澄で愛らく幸福である。

先に逝くつもりの画家が愛する人の究極の姿をどう願い、

どう描くか、先人や自分の魂は何処に眠り、どこに現れる

のか。

わずか十数点ですが、満開の桜、黙した山、そして岩積み

などの霊的な場所にも思いを馳せる「桜のレクイエム 塩﨑

貞夫展」に期待している所です。

来る4月19日から春の特別展「桜のレクイエム 塩﨑貞夫展」

樹下美術館は創立以来、齋藤三郎の陶芸と倉石隆の絵画の常設

展示を続けてきました。

目的および意味として、父と私が行ったコレクションの公開お

よび作家の顕彰と研究を目指し、今後もこの様式を維持して参

ります。

そんな当館ですが、今年初めて常設作家以外の方の展示を行う

ことになりました。

まず「塩﨑貞夫展」です。

但し齋藤三郎と倉石隆の展示を現状のまま維持し、陶芸ホール

とカフェを使って塩崎作品のを架けるという形です。

幸い陶芸ホールとカフェに絵画を架ける釘が仕込んであります

ので展示は容易です。

何より塩崎氏の作風が倉石・齋藤両氏の作品の「静かな力」と

如何にも調和し、一層魅力を発揮する事が期待されるのです。

この度のことは、仲立ちをして頂いた新潟市の砂丘館および新

潟絵屋(えや)の館長・大倉宏氏のアイディアとご理解が、私

たちと自然な形で一致したことでトントンと実現しました。

以下は砂丘館・絵屋で制作されたこの度のチラシです。

見出し部分と案内文(不肖小生)を分けて掲載してみました。

少々小さめですが、クリックしますと大きくなります。

糸魚川市ご出身の故塩﨑貞夫氏の作品を、「ああどこかでこん

なことがあった」とか、「逝った人と桜を懐かしむ」等々、ご自

分なりに自由にご覧下さい。

奇しくもこのたびは、小さな当館で三人展となりました。

風香る春の一日、樹下美術館のひとときをお楽しみ下さい。

●開催期間 4月19日(木曜日)~5月13日(日曜日

、水曜日休館

●開催時間 午前10時~午後5時

●入場料 大人お一人様200円、中高生100円

●協力 新潟市「砂丘館」及び「絵屋」

樹下美術館〒942-0157新潟県上越市頸城区城野腰451番地

電話025-530-4155

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月