寒波が降らした 寒波の中の鳥たち コロナはさらに異質に 三三九度 どう見ても立場は悪い。

本日は二か月一度の受診日。一番を目指してみたが雪のため随所でのろのろ運転となり、随分遅れた。受診の結果は前回同様ほぼまあまあだった。「ほぼ」も「まあまあ」も満点では無いので、一定の生活管理は続けなければならない。

帰宅後に外来があるので次回はもっと早く出て一番を果たしたい。

それにしても病院は寒波にも拘わらず混んでいるし、朝早くから仕事が始まる。さらにオミクロンによってコロナが急増し受診、相談も多く、皆さんの自己防衛もあり大変だという。

三三九度。形の異なるマスク三枚、帰宅後2時間毎にうがい三回、歯磨き洗顔三回。効果は分からないが受診前後は出来るだけの予防を試みた。なにしろ後期高齢者、三大疾病の持病、エッセンシャルワー-カーの末席、、、どうみても立場は悪い。

以下は美術館前の通りと付近の農道にいた鳥と池の鳥です。

美術館前の通り。

美術館前の通り。

除雪が進んで難渋するほどではなくなっている。

道路端で雪のへりから出ている枯れ草にスズメが群がっている。

道路端で雪のへりから出ている枯れ草にスズメが群がっている。

草の種を食べているのか。

やはり雀とは食べ物が違うようだ。上手く行かず去って行った。

やはり雀とは食べ物が違うようだ。上手く行かず去って行った。

群で移動しているムクドリが一羽でやってくる。

雪が降るたびに鳥たちの群は小さく別れていく。

スズメたちとの距離はとても近く、恐れずに私のすぐそばにいた。積雪が増すほど餌は遠ざかる。用心深くしていられないくらい空腹なのだ。

以下は朝日池のマガモ。

飛び立ったところ。

飛び立ったところ。

オスは頭部の緑、首の黄色の輪など特に美しい。

しかもオスメスとも翼のブルーと黄色のくちばし、足のオレンジは言うこと無し。

上越市のページによると大潟区の積雪は25センチと出ていた。何処であれ、とにかく少なめに少なめにお願いしたい。

コロナは異質のステージになった。新潟県、当地ともにさらに様変わりするのではないだろうか。

病院の待ち時間に「海辺のカフカ」を読みもうすぐ終わるところまできた。

大寒を前に。

時に太平洋岸の方が当地の雪を心配して下さることがある。

確かに予報は降る降ると言っているが、美術館の頸城区や仕事場の大潟区はさほどでもない。今のところ例年より少く、昨年のドカ雪に比べれば10分の一もない。

但しぐしゃぐしゃの雪道の運転はソロソロと行い、在宅回りの駐車にはとても気を使う。

本日は細い道路沿いのお宅でギリギリに駐車したように思ったが、訪問を終えると一台の車が待っていた。手を挙げて何度も謝り、切り返しを繰り返して発進した。

先日と同じ場所の本日の様子。

先日と同じ場所の本日の様子。

以下は去る土曜午後の鳥たちです。寒風の中身を寄せ合いながら元気にしていました。

これはヤマナラシの木。木肌のヒシ型模様が特徴的です。

これはヤマナラシの木。木肌のヒシ型模様が特徴的です。

風が吹くとポプラのような葉がシャラシャラと鳴ります。

村はずれで、葉を鳴らす季節が来るのをじっと待っていました。

間もなく大寒、雪の本番はこれからでしょう。少なめにして、と祈る毎日です。

日曜名作座のテーマ曲。

前回のブログで小関裕而作曲NHKラジオ放送「ひるのいこい」のテーマ曲の事を記した。そこで最後に同氏作曲のラジオ放送テーマ曲をもう一つ、「日曜名作座」を挙げた。

時々その放送を耳にしたのは、高校時代の下宿部屋。当時自分のラジオは自作で、バリコンに抵抗とコンデンサ、それにトランジスタを一個使ったものをイヤフォンで聴くのが精一杯だった。

(勿論1球~3球スーパーなどと称するスピーカー式の真空管ラジオを手作りする同級生もいた)。

放送時間は22時台と案外遅く、実家から帰った日曜の夜、布団の中で雑音だらけのラジオで時々聴いた。雑音にもかかわらずテーマ曲だけは不思議とはっきり聞こえた。

一度ミステリー風な放送があった。夜遅くシンとした下宿の二階で耳を澄ますと、“その時、小さな黒い影が部屋の暗がりをさっと横切った”というような一節が読まれた。

自分一人が起きていようかという昔の寺町の夜。まだお化けは居ると思っていたので、それをとても怖く感じた。

作品はナレーションを入れながら原作が脚色されている。

森繁久弥と加藤道子の朗読は優れ、一人何役もこなした。

ちなみに加藤さんは一人8役の経験があり、

第一回紅白歌合戦の司会もしたらしい。

二人の放送は、1957年(昭和32年)から2008年(平成20年)まで51年間にわたり放送され、その後西田敏行、竹下景子両氏に受け継がれているという。

放送された作品について詳しい記憶はない。だが30分の放送は効果音や音楽が付いていて、それを暗い部屋で耳をそばだてて聴くと映画などとはひと味違うリアリティがあった。

ビヨンーという独特の響きを持った冒頭のメロディは当時電子楽器かと思っていたが、ピッコロとファゴットなどだろうか。

小関裕而氏の印象的なテーマ曲は暗闇の奥深く届きそうであり、放送にピッタリの名曲だと思う。

また降り始めている。どうか少なめにお願いしたい。

「ひるのいこい」のテーマ曲 司令部通りのクリーニング屋さん。

私の散髪はほぼ月一回程度、大抵午後が休みの日に行く。床屋さんは近所で、子どもの頃からの掛かりつけ。先回12月は土曜日の昼すぎに行った。

刈ってもらっていると店内のラジオから懐かしい音楽が聞こえた。

何ていう番組だったっけ?と主人に訊くと、「ひるのいこい」と仰る。

調べるとNHKのこの番組は1950年{昭和25年)の「農家のいこい」から始まり、1952年(昭和27年)から「昼のいこい」、その後「ひるのいこい」に変わっている。そもそもがGHQの助言で始まったことを知り少々驚いた。

放送の時間帯は月~土曜の昼の12時台。学校に通っているとこの時間帯は微妙だが、土曜日は何とか聴けたかもしれない。内容をちゃんと聴いた覚えはないが、しばしば聞こえたテーマ曲はしっかり耳に残っている。

小関裕而作曲のメロディ-は如何にも日本、しかも農村や田舎のイメージを如実に滲ませる。今でもそうだが、さらに昔は農家農村や田舎に関係ある人がどれだけ多くいたことだろう。今日も番組が愛されている事がうなずける。

ちなみにかつてこのメロディーを耳にし、何故かはっきり覚えている場面がある。

高校時代、多分土曜午後の学校帰り。土曜は週一回、午後に寺町の下宿から潟町の家へ帰る日だった。

髙田司令部通りを歩いていると、青田川の右手前のクリーニング屋さんから「昼のいこい」の音楽が聞こえた。

店内が暑いクリーニング屋さんは、店を開け放していることが多いので聞こえてきたのだろう。一人だったような気がするが耳にして、懐かしいなあと思った。

このたび年末の床屋さんで聴いてしばらく後、用事で司令部通りを通った。その時記憶を確かめるため見当がつく場所を眺めた。

店は無かった。

それどころか青田川と大手町小学校のグラウンドは接近していて、店があるすき間など無い。

でもクリーニング屋さんは確かにあって、昼のいこいの音楽も聞こえたのに。

すでに60年以上は経っている。

店は閉まりその後学校のグラウンドが拡張されたのだろうと想像し、納得することにした。

私に限らず「ひるのいこい」のテーマ音楽は、時代や老若を越えて懐かしさを覚える名曲にちがいない。

小関氏作曲のラジオ番組のテーマ曲で、同様に忘れられないのが「日曜名作座」。

近々触れさせてください。

在宅の悩ましさの一端 「海辺のカフカ 上」を読み終えた 長生きの価値。

言われるほどは降らない寒波。

午後三軒の在宅を回った。苦労する道路もあるが、各お宅は大抵きれいに除雪され、爺ちゃんは朝から待っていました、と家人が申されるなど恐縮する。

だが在宅回りは必ずしもほのぼのしたものではない。悪化に加え新たなトラブルが生じていることが少なくない。なかでも別な疾患で病院に掛かりながら検査だけで処置、投薬が無く、次の受診を前に症状が悪化している場合などは大いに悩む。本日はそんな事例があり、考えたすえ私なりの処置をした。

さて大晦日から読み始めた「海辺のカフカ上」を本日終了した。

戦前設定の特異なお椀山事件、直近のジョニー・ウォーカーによる大量の猫殺し、主人公の父の殺害事件などを経て人物たちは四国高松に集まってくる。

エディプス・コンプレックスの神話的な構図を下地に、集団催眠、行為を伴う無意識下の動機、時空を越えて絡む複数の人間関係などが語られる。

ノルウエイの森では心の病理の深刻さが書かれていたが、このたびは心理、分けても科学を越える無意識下の事象が取り上げられる。

父による不吉な予言や暗示から逃れようと家出した少年は、むしろそれに支配される。後半、人間の原理的な問題を前に、彼はどのように自らの存在価値を発揮し、開放されるのだろう。

少年時代の事件によって読み書きが出来なくなり、猫と話せるようになった良心の人ナカタさんは出色で、下巻が楽しみ。

昨夏私は突然心筋梗塞に襲われ、循環不全に陥り意識を失った。病院循環器グループの皆様によって救命され、お陰で遅まきながら村上春樹を読む機会を与えられた。文中聴いたことが無い音楽が書かれている時など、YouTubeで聴いてみるのも楽しく、皆様には本当に感謝に堪えない。

色々事情はあろうが長生きはするものだ、とあらためて認識している。

寒波の割りに降らない 去る日の夕刻 今日の歳より明日の雪。

何度目かの寒波だが現在の当地の夕刻は以下のような具合だった。

夕刻の仕事場周辺。

夕刻の仕事場周辺。

手前のまだらな雪はカーポートのナニワイバラの雪。

現在もこの程度で済んでいるので助かる。

遅くなりましたが、以下は去る10日夕刻の朝日池と美しい雲が見られた妙高山系の空です。

本日午後から休み。

外は悪天候とコロナなのでずっと籠もり、絵と本で時間を潰しました、海辺のカフカ上巻が間もなく終わるところまできましたが、こんなに面白いとは思いませんでしたので先が楽しみです。

越の冬今日の歳より明日の雪((>_<))

周辺は雪が少なく、田でハクガンを見た 渡り鳥と飛ぶ 美しいものを沢山。

昨年の今ごろはドカ雪に見舞われ最悪だった。

1月半ばから降雪は小康になったものの、交通が回復したのは幹線道路だけ。少し入ればまだ一度も除雪車が来ていない道も多かった。

今年は今のところ楽だが、あのドカ雪はもうこないかもしれない。悪い“歴史的~”というのがしばしば来るようでは困るのである。

この先、何かと荒れるが、あとひと月すれば、強い陽光の日が現れ、ふた月経てばクリスマスローズ-が咲き、樹下美術館の開館が近づく。これから雪の本番、しかも当面あたりはコロナ一色になるかもしれない。家で音楽を聴き、本を読み、趣味を行い、忘れていた事を行うなど、に良い機会でもあろう。

さて本日は高齢者施設の回診。終えて田を回った。食餌しているハクガンを探すためだった。

初めてハクガンを見たのは2013年2月16日で、その後17、18、19年と全部で4期見た。19年は朝日池のを遠くから眺めただけなので、田で見られれば3年ぶりになる。

これまでハクガンを目にしたのはおよそ六カ所の地点であり、それらを回ってみることにした。すると二カ所目に向かう途中、突然頭上を飛ぶ群に出遭った。見ていると目指していた場所に下りたので短時間寄って遠くから確認した。

ハクガンは絶滅危惧種であり三段階で最もリスクが上位にある。シベリア東部、アラスカ、北カナダなど極地に近い所で繁殖するという。育ちから言って、本日の頸城野の荒天などは意にも介さないのであろう。

シーズン始めは彼らの警戒心も強いはず。降り立ったのを遠くから見て引き返した。数百という数は見たことが無く圧倒される。お天気の日、出来れば夕方に良い場所で見ることが出来ますように。

2018年は150羽からさらに倍になっている。国際的な保護活動が効を奏しているのか。美しい自然や造形は心の平衡と成長に役立つという古い文学者の言葉を目にしたことがある。

幸い周囲には、見方も含め、美しいものや時間が沢山ある。

大学病院の研究室で付いた先輩は、“美しいものは、若いうちから沢山見ておくのが良い”と口癖のように話していた。氏は全学規模で大学と医局改革の先頭に立ち、難しいカジ取りを懸命に行った。

かってカナダで初めて成功した渡り鳥との飛行。

現在飛行はフランスで希望者に対しても行われ、

絶滅危惧種の保護資金に供されている。

今年初、ハクガンの飛来。

本日は風も無く好天に恵まれた。

大潟水と森公園を歩いた。雪は消え枯れ木々や蘆は気持ち良く乾き、春を思わせる眺めだった。

頭上を水鳥たちが飛んだ中で、翼の先端が黒い一群があった。

頭上を水鳥たちが飛んだ中で、翼の先端が黒い一群があった。

ハクガン?

ハクガンが来たのか、お隣の朝日池へと走った。

池の周りに車列。

池の周りに車列。

ざっと30輌、新潟県のほか群馬、長野、埼玉各県、三重県まである。

白鳥だけではこんなことにならない。

たたんだ翼の先端が黒く、確かにハクガンだ。

たたんだ翼の先端が黒く、確かにハクガンだ。

この鳥の白さは別格。

飛来は何の告知もない。SNSなどで伝わるのか。

飛来は何の告知もない。SNSなどで伝わるのか。

瞬時に遠くから人を集めるハクガンの存在は大したもの。

数年間、当地でハクガンの群は確認されていなかった。今年も駄目かと、諦めかけていたところついに来た。ざっと数百はいるという。

これまでやって来たのは嫌なコロナばかりだった。しかし待ちに待った「冬の宝石ハクガン」がついに現れた。しかもこれまでにない数で。

日本におけるハクガンの飛来地は三カ所。宮城県の伊豆沼と秋田県の八郎潟、そして上越市大潟区の朝日池だ。

よく忘れずに来てくれた。

湖面に佇む姿は遠目にもオーラが感じられ、神々しくさえ覚える。

一帯の積雪は僅かで、田の稲株を食べるには条件は良い。まあまあの気象なら二月いっぱい居留できるので、白鳥や他のガン達に混じって田で食餌する幸福な様子を見る事ができよう。

1月8日に打った三回目のファイザーワクチンは三日目になった。昨日は終日悪寒、頭痛、だるさがあったが、本日は改善した。

去る6日、仕事始めの曜日を間違えていた理由が分かった オミクロンとインフルエンザ。

仕事始めの6日のこと、

その日を水曜日だと勘違いして夕方まで過ごしたことを書いた。本当は木曜日で午後休診の日であるのに、水曜のつもりで自室に籠もり、患者さんが来なくてヒマだな、と思いながら絵を描いた。

そのうえ仕事場にいるはずもないスタッフの手持ちぶさたを思い、ヒマにして申し分けなかったな、と心中つぶやいた。

午後休診の木曜だと知ったのは、夕方帰宅した妻から聞いてだったという次第。歳などのせいにして終わったがすっきりしなかった。

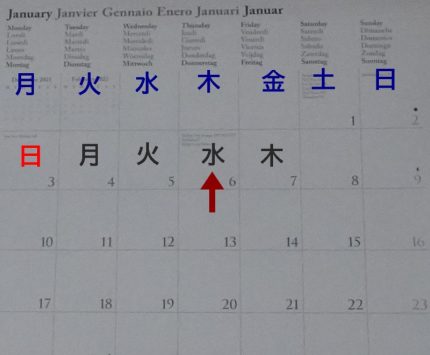

それが本日ある書類の日付を記入するのにカレンダーを見たとき、カレンダーの曜日の始まりが日曜日ではなく月曜になっているのに初めて気づいた。

これだこれだ、暦のせいだ。

仕事始めの1月6日は左から四番目にあり、週の真ん中、普通なら水曜日で良いのだ。

それが何故木曜?

正月休みの間特に暦を見る用事も無く、6日になって初めて目をやった。実はこのカレンダーはドイツ製だった。裏の小さなロゴと社名標記を見て分かった。どなたか製薬会社の方からもらったもので、絵がきれいなので自室に掛けた。

一般に日本のカレンダーの曜日は左から日曜日で始まり、アメリカも同じらしい。一方欧州は月曜からだという。

このたびはよく確認せずドイツ式を日本式に読み間違えたというのが事の始まりだった。

(実は午前中、暦を見ながら一瞬何か変だな、と思ったのですが、、、しっかり確認しませんでした。)

カレンダーの写真。

カレンダーの写真。

分かりますでしょうか、矢印が6日です。

上段にこのカレンダーの月曜から始まる曜日を青で書き、

その下に一般の日本式を記しました。

ぱっと見日本式は曜日が1日遅れです。

調べてみますと外国語で小さく書かれた曜日は英語、モーリシャス・クレオール語?スペイン語、イタリア語、オランダ語、ドイツ語で、日本語は無し。文字は全て黒、6日の曜日を位置だけで判断してしまった次第です。

誤りは独り相撲でしたので事なきを得ましたが、念のためカレンダーを替えました。

それにしましてもやはり全ては歳のせいなのでしょう、一応まあ良しとしました。

本日午後早く三回目のコロナワクチンの接種を受けました。夜遅くなって接種部位に痛みが生じてきました。

●さて、全国わけても本日新潟県の100人超の感染はドキッとしました。年末年始の無防備な移動が一因でしょうが、これはまだ序の口、この先猛烈にインフルエンザが流行った年の規模になる事が否定できません。

全体にオミクロン株の同定は遅れていますが、その主な症状は上気道感染と言われる点でもインフルエンザに似ています。

となると、これまでの諸予防に加え、ちゃんとしたうがい液による「うがい」が大切になる可能性がありそうです。

これまで「うがい」は局所の感染を拡げると言って、むしろ控えてという論調がありました。微妙なところですが、専用うがい液は別かもしれませんので、今後の一般的な見解をみたいところです。

それにしましても特効薬の無い現状では、インフルエンザ並みと軽く見ないで、インフルエンザ並みだから怖いと認識したほうが良いと考えられます。

相手も必死なのでしょう。

度重なる変遷を経てコロナはこれまでに無い難しい局面になったと実感されます。それだけに何とかここを越えれば、一定の形に定着または終息に向かう可能性があるのではないでしょうか。

今日の接種はあらためて二重マスクをして行きました。

昨日の仕事始め 葉っぱと輪郭線の交点と接点 感染拡大と南アの過程。

仕事始めの昨日6日、曜日を間違えたため風変わりな日になった。

その日木曜日なのを朝から水曜だと思って過ごしていた。休みが長かったので午前中は普段より少し忙しめに過ぎた。

問題は午後。

水曜日は在宅回りが無い日なので絵筆を取った。一時間は経った後も外来へ呼ばれない。お薬が切迫していた人は午前で大方済み、午後はヒマになったのか、と思った。

そこでせっせと葉っぱを中心に描いた。

花を描くとは言え、私の場合花より葉に費やす時間の方が圧倒的に多い。

理由として、

花に比べ葉の数と面積が多いため、

葉の複雑な色彩のため、

照りを伴った明暗や葉脈が作る陰影がデリケートなため、などの理由が挙げられる。

その間、外来は誰も来ないと見え、連絡はなかった。最後に「誰も来なかったね」とスタッフに挨拶しようと思ったが、時刻は閉める時間をとうに過ぎスタッフは帰ったはずだった。ヒマにしてスタッフに申し分けなかったな、と思った。

間もなく妻が外出から帰った。すると、

スタッフのAちゃんが予定があって日を繰り上げ、午後ワクチンに行ったんだよ、と言った。

えっ、午後から、、、?うちの仕事があるのに、と思い、 本当?と言うと妻が、

「午後は休みだから」と言った。

あ~そうだったのか、木曜なのか、午後休みだったんだ、と一人騒いだ胸を撫で下ろした。

曜日の間違いは歳のせいの一方、長休みボケ、幼少からの物忘れ癖などで、私にはたまに起こる。大抵前日などに気づくが、当日勘違いのまま過ごすのは珍しかった。

葉の彩色の過程。

葉の彩色の過程。

輪郭線の交点や接点、特に鋭角な部分を極細の筆で

予め塗っておく。

さて本日は七草がゆの日。七草ではなかったが夕食にセリを中心にした粥が出た。

とろみダシで百合根が入っている。

とろみダシで百合根が入っている。

昆布の佃煮を一本乗せた。

国内でコロナがオミクロン株に代わりつつあり、ひどいことになってきた。新潟県でも本日70名もの報告があった。

12月29日のブログで未曾有の拡大が懸念される、と書いたが、年末年始の移動などから予想を遙かに超える勢いになっている。

週が明けたらさらにその数倍からそれ以上の拡大があるのではないか。

万一インフルエンザと同程度の症度でも一定期間隔離の必要があり、重症化も否定出来ない。

※隔離期間は症状の有無で変わり、無症状でも検査陽性日翌日から10日という基本がある。今後オミクロンで短縮の可能性があるとも言われる。

オミクロン株の発祥地南アは惨憺たる有様だったが、いま確実に減少に向かっているという。何しろワクチン接種率が極めて低かったため、一気に拡大したが、今や国民に70%台の抗体が獲得され、ピークアウトしつつあるということ。

この間、はたしてどのくらい犠牲者があったのか詳しく知らない。

だがある種放置のような状態の結果、皮肉にも自然に近い形で社会的免疫の獲得が進んだとすれば、狐に包まれたような感じを覚える。

柿崎区は圓田神社と楞巌寺へお参り 絵画と料理。

本日日中、晴れ間があり遅くなったが初参りに柿崎区の圓田神社と楞巌寺へ行った。

圓田神社にて。

圓田神社にて。

ここの神職でもあるお嬢さんは世界5大ミス・コンテスト

であるミス・グランド・インターナショナル2020の日本代表。

2017年の社務所にいた可愛い娘さんがそうだったのかもしれない。

続いて楞巌寺へ。

上杉謙信公の重臣であった柿崎和泉守景家公が開基となり、

上杉謙信公の重臣であった柿崎和泉守景家公が開基となり、

謙信公の師である天室光育禅師を請した曹洞宗の寺。

平成23年に本堂及び山門が国登録有形文化財に登録された。

そして本日の絵画過程。

色々手を付けたうちの一部。

色々手を付けたうちの一部。

残り過程は、左95%、右75%はあり、これからが大変。

右のは十分乾いたと思っていたが、少し早かった。

この辺が課題。

かってのように白地から始めた方が楽そうだ。

夕食は白菜の梅昆布炒め。

夕食は白菜の梅昆布炒め。

NHKテレビの料理番組を観て作ったという。

妻はかって、料理が苦手というスタッフに、NHKの番組を観て

一年くらい挑戦すれば、うまくなると助言したらしい。

さて明日から仕事。

1週間の休み。ゆっくりは出来なかったけれどお陰様で絵と読書はひとまず進んだ。

心配した豪雪にならなかったのが幸いだった。

今年一年、歳なりに仕事が出来、皆様とともに健康でありたいと願っている。

1週間の正月休み 西王母ツバキの輪郭線 干支 スタンリー・ブラック。

1月4日火曜日、1週間の正月休みを取らせて頂いているのでまだ休んでいる。昔は休みといえどもしばしば電話が鳴り仕事にかり出されていた。夜間休日診療所や病院と救急隊の対応が進んだのと患者さん自体少なくなったので一応休めるようになった。

しかし自分で休みと言っているだけで、患者さんには迷惑を掛けているのではないか、と案じている。

6日間休んだが、感覚として何週間も休んでいるように実感される。

同じ1週間でも仕事となるとたちまち過ぎる。私の場合、何かの失敗の後や心配ごとがある場合、思ったように時間が過ぎない。1週間もの休みには、どこかに後ろめたさが潜んでいて、時間が経ちにくいのだろうか。時間というのはデリケートなものだと思う。

本日は12枚のサムホールサイズのキャンバスに西王母つばきの輪郭線を描いた。

左の蕾に葉を一枚加えたほうが良さそうに見える。

左の蕾に葉を一枚加えたほうが良さそうに見える。

描いたキャンバスを積んでみました。

小さな3Dキャンバスの下塗りがもう少しで乾くので明日は一部を彩色してみたい。

寅年なのでこんなあめがあるらしい。私は長いあいだ干支が苦手で未だに巳までしか言えない。それで年を聞いて、何どし生まれですね、という人をみると非常に驚く。

ちなみに自分はうま年生まれで、誕生日が父と同じです。うま年の前後が何年か分かりません。

本日で「海辺のカフカ」が127ページまできた。上下2巻でそれぞれ400ページ近くあるので大変だが、今のところ面白い。この先どうなって行くのやら、変わった筋立てなので目が離せない。手つかずだった村上春樹の本を読んで良かったと思っている。

本は、動画でスタンリー・ブラックのラテンピアノのアルバムを聴きながら読んだ。

「The Moon Was yellow」がアルバムとは別にあった。

アルバムは「キューバの月影」のタイトル。

途中でベートーベンの「月光ソナタ」が聞こえてきたので、

関連動画に移ったのかなと思ったがまだスタンリー・ブラックだった。

月光の曲調は読書向きだった。

ラテンピアノ。

今ではこのジャンルを耳にすることがなくなったが、彼らの国では流れているのではないだろうか。私はこのようなピアノが嫌いではありません。

雪は無いが天候が悪くて困る。予報の週末は少し安定するらしい、当たってもらいたい。

昨日吉川区西野島のアトリの群 永平寺のゴマ豆腐など。

昨日2日、柿崎海岸の後田んぼで鳥を探すとアトリ中心にカワラヒワとスズメが混じった群を見た。

鳥の数は相当いて、県道に車を止め車内からカメラを向けた。

鳥たちは落ち穂や二番穂をあさっている風だが、捕食者(タカ類)を警戒し、しばしば飛び立った。

その近くに大型の。これはトビでしょうか。

その近くに大型の。これはトビでしょうか。

トビなら野鳥の群を襲わないと思われます。

たまたまカメラに捕食者が写った。

たまたまカメラに捕食者が写った。

一羽のアトリが難を逃れた。

何度も飛び立った後、後方の木に向かい、止まって休憩になった。

何度も飛び立った後、後方の木に向かい、止まって休憩になった。

木に止まっている限り安全であろう。

私の望遠ズームレンズは今一サイズが小さいのでピントも今一。10回払いなどでサイズを上げられれば、、、。

さて夕食。

クワイと妻の知人が永平寺門前で購入したごま豆腐。

クワイと妻の知人が永平寺門前で購入したごま豆腐。

白黒のゴマを使っている。

絵を描いているけれどもジェッソを塗ったキャンバスを磨いたり、チャコ紙で図案を転写したり、工芸か何か職人仕事のように感じる。

夜、昨年のマスターズゴルフのダイジェストを観た。タフなコースの四日間、松山選手の優勝はやはり感動的だった。

色々載せました。

正月二日の日中は望外の晴天 雑煮は田舎風?

午前から午後しばらくの間、きれいな晴れ間があった。

冬から春までの穏やかな日は海を見に行く習い性。晴天とは言うものの波高く釣り人も僅かだった。ビーチコーミングをしている家族がいてシンパシーを感じた。

柿崎の帰路吉川区西野島付近でアトリの大きな群を見た。猛禽が一羽付いていて、田で餌をついばむ群は突然飛び立つなどとてもいそがしそうにしていた。アトリは明日掲載しようと思います。

夕食の雑煮。

夕食の雑煮。

ゴボウと鶏肉の味が効いている。

東京のお宅の雑煮を食べた事があるが、とてもあっさりしていた。

色々入れるのは田舎風かも知れないが美味しいと思う。

お抹茶を飲んだ。水ようかんは知人の作。

お抹茶を飲んだ。水ようかんは知人の作。

冬の水ようかんは当地の風習でしょうか。

美味しかったです、ご馳走様でした。

絵を描いたり海辺のカフカを読んだり、それなりに楽しい正月。あと三日も休みがあるとは、贅沢なことだと思う。

夕方から荒れてきた。

明けましておめでとうございます。

新たな年になりました。

災い少なく幸せ多い年でありますように。

災い少なく幸せ多い年でありますように。

樹下美術館が皆様の幸せの一助になりますように。

昨夜は床の中で「海辺のカフカ」を少し読みました。

変わった始まりをする変わった本だな、と思いました。この先が楽しみです。

今朝は寝坊したあと、11時ころサラダとジャムとパンを少々、それに牛乳を60ミリリットルほどの朝食で、昼は抜きです。少ないようですが、心臓などがその日その日の計算しながら私のルールを決めているようです。

夕食は雑煮だそうで写真が撮れましたらこの後に載せたいと思います。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月