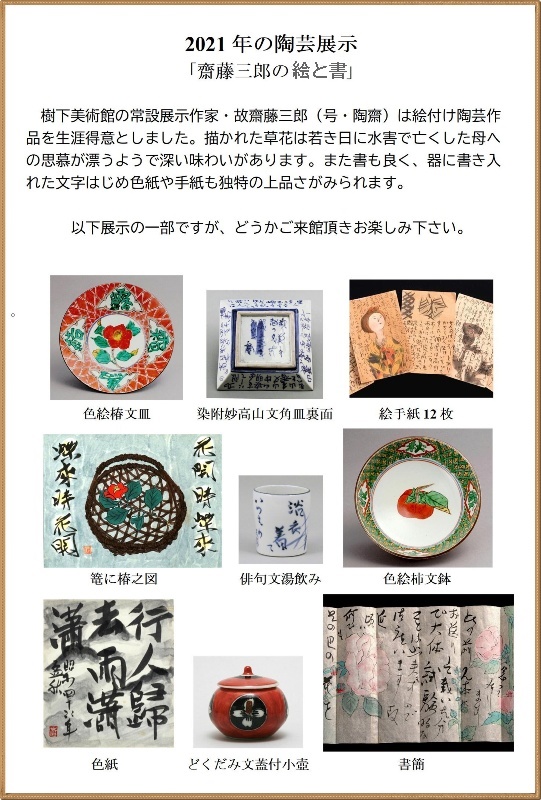

今年の樹下美術館の展示ご案内その1 陶芸は「齋藤三郎の絵と書」です。

雪よ、コロナよ、と言っている間に暦はタッタとめくられ、2月は下旬になりました。

3月15日は今年の樹下美術館開館日。

本日はホームベージ向けの展示お知らせのバナーと、倉石隆、齋藤三郎両氏のお知らせファイルを作りました。

ご案内その1としまして、以下今年の齋藤三郎の展示「齋藤三郎の絵と書」のお知らせです。

今年の齋藤三郎展示に関係しまして、昨年に続き全国良寛会会長の小島正芳先生から「齋藤三郎の絵と書」の演題でご講演を予定しています。

明日はそのお知らせです。

もはや白い鳥とは言えなかったくわんくわんのコハクチョウ。

二日続きの寒波だが、沿岸の仕事場界隈はわずかな雪で済んだ。

午後は休診の日、昼食後寒風の空の下、白鳥はどうしているだろうと車を走らせた。

過日かなりの白鳥を見た吉川区長峰に想像よりも沢山集合していた。

オオヒシクイも一緒だった。

オオヒシクイも一緒だった。

この鳥の色合いはなかなかお洒落。マガンとは嘴と顔で区別できる。

急に群全体に緊張が走り、立ち上がってソワソワし始めた。

急に群全体に緊張が走り、立ち上がってソワソワし始めた。

何があったのだろう。

後ろに大きな通学バスが停車していた。こどもたちが見た後間もなく通過した。

後ろに大きな通学バスが停車していた。こどもたちが見た後間もなく通過した。

鳥は走る車をさほど恐れないが、停まると緊張する。

大きなバスに群全体が反応したらしい。

食餌の合間に鳴きあわせをする。

食餌の合間に鳴きあわせをする。

コハクチョウといえども翼を広げるととても大きい。

くわんくわんの顔。

くわんくわんの顔。

顔の周りにいっぱい食べ物を付けてほおばることを、

“くわんくわん”と言うのを東京時代に何度か聞いたことがある。

豪雪で朝日池が閉じてしまい、ねぐらを失った白鳥たちは髙田のお堀や県外まで避難した。今池が空き、田で餌を取れるようになった雪解けをどうして知ったものか、順次戻ってきている。犠牲も出たと考えらえるが、本日案外太っているのを見て安心した。

鳥たちは朝日池にほど近いこの長峰の田によく集まる。

暮れて池に帰ったなら、十分水浴びや毛繕いをして汚れを落とし、また白い鳥に戻ってもらいたい。

豪雪など先に何が起こるか分からない野性の生活。鳥たちが食べられる時に際限なく食べるのは、万一の飢餓に備える摂理が働くのだろう。この度の豪雪に対しても、直前まで蓄えた栄養によって耐えたと考えられる。

二回目の寒波。

外れるのが普通だった昔の天気予報と違って近時の予報はピタリと当たる。それで予報の事を、当たるとか外れるなどいう言い方をしてはいけなくなった。

その当たる予報どおり今日は降った。特に昼からは本降りとなり施設行きで何度か除雪車を見た。

苺の香りのチョコレート。

苺の香りのチョコレート。

毎年義理堅い施設の看護師さんたちから頂く。

有り難うございました。

さて今回の寒波も相当強そうだ。

だが空は1月の豪雪で雪を使い過ぎているので、あれほどまでにはならないのではと思っている。

明日も降るようであり、念のため手を貸して頂ける方に明日朝の除雪をお願いした。

夕霧の水田 昔の運動会のアベックレース。

夕刻の在宅回りの田舎道で低く霧が立っていた。同行の看護師が言ったように幻想的だった。

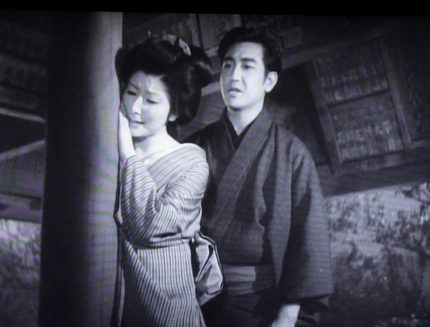

さて話変わって、過日はDVDの大映映画「湯島の白梅」を書かせて頂いた。悲恋の主人公はお蔦と主税。

この二人で思い出したのは昔の地域の運動会だった。

その運動会は毎年行われていて、大人が主役だったように思い出される。種目にタバコレーズやしゃもじレース、パン食い競争、あるいは借り物レースやアベックレースなどのアトラクションがあり、学校のとは違い、見ていて楽しかった。

特にアベックレースが面白かった。

ヨーイドンで走るのは男性で、まず途中に並べられている紙を拾う。紙には有名な男の名が書かれている。観客席の女性たちには、走ってくる人が手にしている人の相手になる女性の名が書かれた紙が配られている。

やって来た男性が、オレ勘平、勘平!と叫ぶと、オレお軽、お軽!と言う人が出て行き、手を繋いでゴールした(当時男女とも自分をオレと言っていました)。組み合わせは、ほかにロミオとジュリエット、お宮と貫一、お蔦と主税、お光と吾作などがあったと思う。

時には走る人と待つ人の組み合わせが分からないことがあった。するとまわりの物知りが、貫一きない、きない!ここにお宮がいるすけ、早くきない!などと言って二人を引き合わせるのである。

相手探しで盛り上がり、手をつないだ女性が恥ずかしそうに走り、誰かが転んでは盛り上る。

ロミオとジュリエットはともかく、人物たちは金色夜叉、仮名手本忠臣蔵、湯島の白梅、佐渡情話。ほかにもあったかもしれないが、歌や映画あるいは芝居や浪曲で広く知られていたように思われる。

だが今これをやったなら、どんな組み合わせをするのだろう。全く見当がつかないうえ、そもそも男女に手を繋がせるのも問題になりそうだ。

中高学時代までは目にしたと振り返られるアベックレース。かっての大人の運動会は牧歌的でどこか文化的だった?

旅情の十日町博物館行き ローマの休日のラストシーンとマイ・ファニー・ヴァレンタイン。

昨年6月に移転新館を開館させた十日町博物館。

かねて良い場所と知人から聞いていた。今週末は晴天の予報が出て、待ってました、と本日行ってきた。前々から十日町へ行くならほくほく線でと考えていた。本日車を犀潟駅に置き、10時過ぎの普通電車に乗った。

犀潟を出て間もなく、雪の頸城平野の東西に米山、尾神岳そして妙高連峰が美しかった。

およそ50分で十日町に到着。

東口へ出て早い昼食にてんざるを食べた。

東口へ出て早い昼食にてんざるを食べた。

駅前の繁華街は雪も見えずからりとしていた。

食後西口に回って博物館へ。

するとこちらは大雪の名残が保存?されている。

するとこちらは大雪の名残が保存?されている。

これは歩道で、右側のさらに右に除雪された車道がある。

旧博物館や体育館、情報館などがある文教地区の博物館に到着。

旧博物館や体育館、情報館などがある文教地区の博物館に到着。

雪の中の真っ白な建物は一種エキゾチックだ。

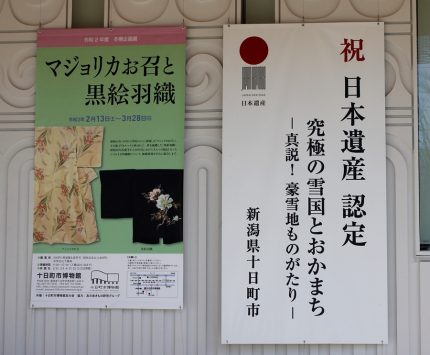

自ら「究極の雪国」と名乗って日本遺産の認定を受けている。

自ら「究極の雪国」と名乗って日本遺産の認定を受けている。

この高らかな割り切りこそ、ものごとの基本だと思った。

概念がしっかりしている十日町に可能性を感じた。

常設展示は「縄文時代と火焔土器のクニ」「織物の歴史」「雪と信濃川」の三部がある。

最初に火焔土器のクニ、から観た。数多くの国宝が含まれ、特異な美とみなぎる力に驚き心打たれる。

話に聞いた貴重な土器は穏やかな照明のもと、大変丁重に飾られている。

話に聞いた貴重な土器は穏やかな照明のもと、大変丁重に飾られている。

独特な美意識への徹底したこだわり。

独特な美意識への徹底したこだわり。

漂う不思議なバランス感覚。

こだわりは先史時代の世界感、生死館、宗教観、美意識等々多様な観点の集合が生んだものと理解された。それには階級の象徴あるいはまつりごとの用具としての意味も込められたようである。

おどろどろしい外観は一種魔界の神秘に通じる神性を帯び、厳しい自然や霊魂が如何に生活と近かったか、を想像させた。

まだ長岡市の火焔土器を観たことがないが、写真で比べるとこちらの方が幾分穏やかな印象を受けた。是非とも長岡市の収蔵品を観たいと思った。

勉強しなければならないことが余りに多く、ますます寿命との競争が激化しそうだ。この年でそれは大変であるが、まず楽しむことを考えて臨みたいと思う。

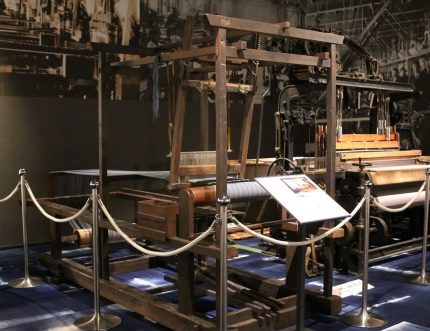

次は生活、とくに女性の仕事、あるいは機織りの展示だった。。

かっての農家の展示。

かっての農家の展示。

リアルな人形がコタツで針仕事?をしている。

土間では夫が縄仕事をしたいた。

そして機織り。

弥生時代の原始的な機織り。

弥生時代の原始的な機織り。

温かそうなチョッキが再生展示されていた。

上杉謙信の時代から一気に麻織りがさかんになり、江戸時代になると絹へと移行したという。

かって松代ご出身のおばあさんは、二年間の教習を受けて祖母が使ったきりの大きな機織機で絹を織ったという。兄の嫁取り用に背広生地を織り上げたなど、貴重な話を聞かせてもらった。手前の大きな織り機だったのかと想像した。

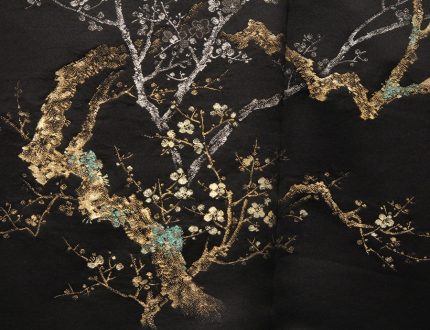

最後に企画展「マジョルカ着物と黒羽織」を観た。織物は流向に激しく左右される。十日町では、戦後にマジョルカ陶器にヒントを得て華やかな色模様の着物を流行らせている。実物とともに雑誌や映画とタイアップして強力な宣伝活動を展開したことが示されていた。

黒羽織は独特であり、花模様が闇に浮かぶ着物は強く人目を引いたことだろう。

さて十分楽しみながら十日町という文化に触れることが出来た。

文化は信濃川が生成した地勢と、雪国の極みに磨かれて育ったものにほかならない独特さを滲ませていた。

十日町駅二階は市の観光課が入るなどユニークだ。

十日町駅二階は市の観光課が入るなどユニークだ。

フリースペースで学生さんが勉強し、カウンターでひと休みしていた。

午後のひと時、楽しみながら十日町の一端に触れた。私の狭い世界からすればそれでも旅情十分だった。

最後に昨日の続き、本日ヴァレンタインデイにちなんで「ローマの休日」の映像を使った「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」です。

歌っているのは前半がリンダ・ロンシュタット、後半がロッド・スチュアートです。

最後に訪れた公式の会見シーン。眩しいばかりのオードリー・ヘップバーン。

密かに公私が行き交う会見で、王女はローマが一番と述べる。

記者たちに礼をと言い、握手をして男に別れを告げる。

目で応答しあうグレゴリー・ペックも本当に素晴らしい。

戦前からヨーロッパ共同体は議論されていた。戦争が終わるといよいよ具体化し始める。1953年制作映画の質疑シーンもそれを窺わせていた。

あれほど嫌っていた公務を、見違えるほどの誠実さでこなす王女の成長が描れ、シナリオも良く練られている。

後年戦渦の孤児救済に勤しんだオードリー・ヘップバーンは多くの貴重な言葉を残している。

“自然ほど心を癒やすものはない”という意味の言葉にはとても感動した。

さて会見を終えた男が一人歩くシーンは、現実への逡巡を物語りほろ苦くも大変に印象的。

十日町は分けて書くつもりが一回となり、長くなりました。

道がついた大潟水と森公園 戻って来た水鳥たち 「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」。

好天の今日は大潟水と森公園を歩いた。

去る1月18日に行った時は豪雪によって南のトイレ棟まで200メートルほどの道だけだった。それが本日ほぼ全周出来るまで除雪が進んでいるようだった。

好天の週末、多くの人が歩きソリ遊びに興じる子供達の声が響いていた。

分厚い雪に覆われていた鵜の池に水面が現れていた。

分厚い雪に覆われていた鵜の池に水面が現れていた。

湧水と雪解け水が一緒になってゆっくり流れている様子。

1週間から10日はお腹を空かせたことだろう。

1週間から10日はお腹を空かせたことだろう。

吉川区長峰の水田で一心不乱に食べるコハクチョウ、マガン、オオヒシクイ。

さて明日ヴァレンタイン・デイ。

以下は私がよく聴いた昔の歌手の「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」です。

ペリー・コモの「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」

1961年予備校に入った年に初めて買った25センチLPに入っていました。

イーディー・ゴーメの「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」

1960年代に2回グラミー賞に輝いた人。

仲の良い夫スティーブ・ローレンスとのデュエットも評判でした。

音楽の好みはほぼ30代までのものが生涯続くと、何かで読んだことがあります。それは如何ともしがたく私にも当てはまり、本当に困るほどです。

昨日カモメの写真を沢山撮りました。

昨日は有り難い休日。

浜っ子の私は、子ども時代から春は海からで、毎年春めくと海へ行った。行っても特別なことは無いのだが、冬から解放される感じが良く、晴れやかな気持になれた。

昨日はまあまあの空、車で10分少々はいつもの柿崎の海だった。

海では見たことが無いほど沢山のカモメの群を見て写真を撮った。撮りすぎて整理がつかずブログのアップが今日になった。

さて写真です。

いつものように西に向かった。

いつものように西に向かった。

矢印の柿崎川の突堤にカモメがいた。この時は気づいていない。

突堤から見た柿崎川にも沢山いる。

浮かぶ一群はぷかぷか流れに乗って河口に向かう。

河口の波が来る所で多くは飛び立って引き返し、列の後方に付く。

河口の波が来る所で多くは飛び立って引き返し、列の後方に付く。

間もなく群は一斉に飛び立った。見ていた私に反応したのだろうか。

20か30羽くらいの群はよく見る。しかし本日はゆうにその10倍以上はいたと思う。飛翔するもの、砂州で休むもの、川に浮かぶもの。およそ三つの斑に別れて過ごしていた。

沢山集まっても餌をあさるわけでもなく、ひたすら飛ぶ、あるいは佇むほかプカリプカリと流れに乗って遊ぶカモメたち。何故ここなのか、何しに集まったのか、さっぱり分からなかった。

しかし大声で鳴くものも争うものもなく、なんだか大人だな、と思って見ていた。

種類は大部分がウミネコで一部オオセグロカモメ。茶色のまだら模様が入る若鳥たちも沢山いました。

もっと大規模な群があるようなのでいつか見てみたいと思います。

雪が降った日の看取りと訪問 自分と皆様の今昔。

気温は2度ばかりで寒く、日中雪が交じった。春遠からじと言ってはみたが冬も粘っている。

時々仕事めいた事を書かせて頂いているが、一昨日深夜に続いて本日午後また看取りがあった。10年在宅で診ていた方は、優しく笑む細身のおばあさんだった。

昨日いつ止まるか分からない呼吸のなか、耳元でお名前を呼ぶとほんのかすかに口元が動いた。このような時、「又来ますからね、安心して」としっかり告げて額を撫でる。

およそ看取った後、親は諸般忙しくせざるを得ない。一方、ひっそりした部屋で、お孫さんが目を赤く泣きはらして亡きがらに添っていることがよくある。

お孫さんと祖父母の関係は素朴で暖かく、そして短い。感受性も強いので余計に辛く悲しいのだと思う。

続いて向かったのは小高い場所のお寺さん宅。

到着すると、

いま先生が看取ったところと、電話がありました。そう言って住職が身支度を整えていた。ああ、みんな繋がっているんだ、とデジャブに似た感覚がした。

話はその昔、開業して10数年間は、慣れぬ手付きで頭や手や顔を縫ったり、子どもたちも沢山診て、100を越える胃癌も見つけた。近隣に若い医師の開業が相次いだ後、介護保険がはじまり一時在宅医療が一段と拡がりをみせた。その上施設の出向も加わったので、今日まで6~700の看取りをした。

そもそも45年もやれば、当初40才の方は85になり、8才の子は53才になる。確実に自分も相応であるはずだが、なぜか60代半ばの感覚がよぎるのである。

90才代の方に年を尋ねるとしばしば40と言う人がいる。自分もそのように答えるのではないかと思うと、今から気恥ずかしい。

昨日の続き、無名の家屋と民藝の遺産。

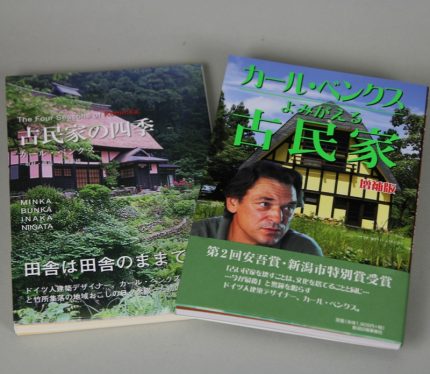

最後に本を求め、カールベンクスさんのコンセプトと美と励ましが詰まった松代のカフェを後にした。

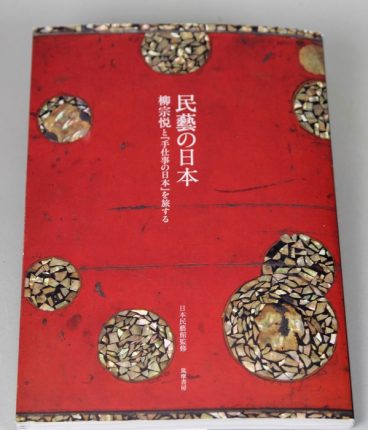

購入した本。

購入した本。

陽はまだ残っている。次は直江津に戻りエルマールは無印良品へ向かった。お目当ては「民藝 MINGEI 生活美のカタチ展」。

国内および半島の「民芸」として選ばれた生活用品が澄んだ室内に展示されている。大切に使われて磨かれた品々はこざっぱりとして素朴、かつ一種格調まで備わっている。

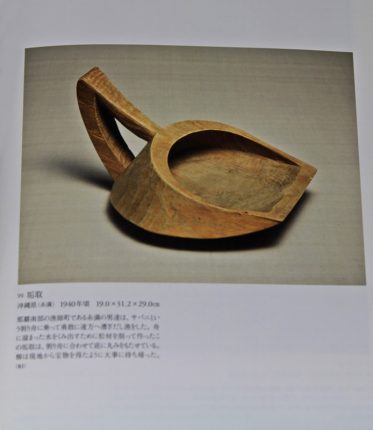

展示品から舟底の水を掻き出す道具(書物「民藝の日本」から)。

展示品から舟底の水を掻き出す道具(書物「民藝の日本」から)。

用、美とも申し分無い。

会場で求めた「民藝の日本」

会場で求めた「民藝の日本」

日本民藝館監修 (株)筑摩書房 2019年4月23日初版第二刷発行

仕事向きの品、衣類、食器などなど。大切に使われることを願って作り、願いに応えて使う。双方が一致して生まれた品に美しさを見いだした柳宗悦ら民藝の先人の眼力にあらためて感服せざるを得ない。

私が知っているコレクターさんは優れた眼をお持ちになり、この分野の品を一生懸命探求されている。

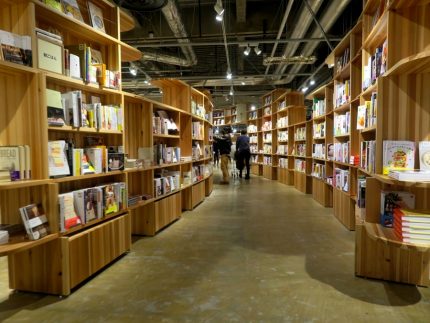

しっかりと芯がある良い展示を観たあと、館内を歩いた。

店は旗艦店「無印良品 銀座」に匹敵する世界最大級の広さだという。

店は旗艦店「無印良品 銀座」に匹敵する世界最大級の広さだという。

本好きにはたまらないであろう広い書物のコーナー。

さて松代の古民家と無印良品は経営が個人と大企業で別れるが、概念が似ている。作る人も使う人も無名という点で、あるいは品がどこかで自然と繋がってるという点においても共通していた。素朴、丈夫、淡い魅力などが要点であり、このようなコンセプトはコロナ時代の価値感に沿っているように思われた。

最後に、長い努力が実り豪雪の松代で再生された古民家を使う移住者が着実に増えているという。一個人の情熱と雪国の古民家が如何に力を有しているか、ひしひしと実感された。

購入した3冊の本は樹下美術館の開館後カフェにお出しします。

春になったらカール氏の建物が集まる竹所(たけところ)を訪ねてみたい。

十日町市松代のカールベンクス古民家カフェ「渋い」ーSHIBUIーを訪ねた。

折々にカールベンクス氏の十日町市松代における古民家に関係する仕事をテレビなどで視聴していた。

今年になって丁寧な集材番組があり、つぶさに観た。豪雪後交通が良くなったら行ってみよう、と考えていた所へ本日の好天。急遽妻の友人と三人の小さな旅になった。

すでにお出かけされた方は多いと思われますが、途中写真を撮りながら片道小一時間は、コロナ時代にあって十分な“旅行”になりました。

川はさらさらと流れ、山の雪はゆるっとしていた。

川はさらさらと流れ、山の雪はゆるっとしていた。

強い日射しの中、春の足音が感じられる。

目的の「カールベンクス古民家カフェ「渋い」ーSHIBUIー」

目的の「カールベンクス古民家カフェ「渋い」ーSHIBUIー」

遅い昼食で二人はキッシュ、私はオープンサンドを美味しく食べた。

遅い昼食で二人はキッシュ、私はオープンサンドを美味しく食べた。

グランドピアノもある広い店内は見所満載。

欄間、梁そして仏像と、さまざまな彫刻を見た。

欄間、梁そして仏像と、さまざまな彫刻を見た。

古民家や廃寺のものをブラッシュアップしたものだろう。

かっての彫刻師、仏師、そして大工さんの渾身の技が蘇っている。

これらの設えや調度品は威張ることなくそっと配置されている。それこそカール氏独特の美意識であり奥ゆかさではないか、と思った。

食事を終えると居あわせたベンクスさんが二階を案内して下さった。すでに50の日本古民家を再建、移築をされているドイツ人建築家は私と同じ年生まれ。異国の人の創意工夫と情熱が伝わる場所は素晴らしく、一瞬にして元気を鼓吹された。

ブログ記載中、深夜にかけて看取りがあり途中中断しました。明日続きを書かせて下さい。

晴天の日の柿崎海岸 田に白鳥とマガン。

ようやく訪れた晴天の本日、風景にしっかりと色が付き眺めは鮮やかだった。

昼休みに柿崎海岸を歩き、帰りに覗いた田に白鳥とマガンの姿があった。

国道8号線の東側、高速道路脇の水田で食餌する白鳥とマガン。

国道8号線の東側、高速道路脇の水田で食餌する白鳥とマガン。

1月6日に撮った同じ場所の田が顔をだしている。

鳥の数は少ないが、どんどん増えてお腹いっぱい食べてもらいたい。

夕食にカマスの干物を頂き、食後に町田のお客様から届いたお濃茶を美味しく服した。

明日も晴れ、その後はぐずつくらしい。

本日は10度もあり、日は少しずつ延びていて春遠からじの趣きを感じた。

過日DVDで観た大映映画「婦系図(おんなけいず) 湯島の白梅」 運転免許証更新。

去る1月24日にDVDの1955年制作映画「婦人(おんな)系図湯島の白梅」を観たことを書いた。

それまで物語を読んだことも観たこともなく、伝わる「別れろ切れろは芸者の時にいう言葉」のセリフがどんな場面で述べられるのかなど興味深く観た。

あらすじとして、

ドイツ語辞典編纂に取り組む教授の愛弟子・早瀬主税(鶴田浩二)は将来を嘱望されている。彼はもと柳橋の芸者だったお蔦と密かにつましい所帯を持っていた。ある日お蔦はスリが起こした事件に巻き込まれ新聞沙汰になり、二人の仲が明るみになる。恩義のある教授の知るところとなり叱責され、世間のさらし者の身となった主税。ある晩新婚の仕度に勤しむお蔦を近くの湯島境内に誘い、“死んだ気になって言う”と述べて、お蔦に別れてくれと告げる。

以下2枚は美しい山本富士子のお蔦。

以下は主税が別れを切り出す湯島天満宮(湯島天神)の場面。

湯島天神の場面はセットだとしたら造作の美術は素晴らしい。

湯島天神の場面はセットだとしたら造作の美術は素晴らしい。

一昨年訪ねて見た通りに渡り廊下も出てくる。

さて、

「別れろ切れろ云々」は、映画で以下のように別の言い方だった。

「切れるの別れるのってものはね、芸者の時に言うものなのよ」、「死ねと言われればいつでもはいと言います」と続けられた。

そもそも泉鏡花の小説「婦系図」に湯島天神の場面は無く、後に芝居向きの台本として鏡花自身によって書かれたものらしい。

湯島という場所は、一帯に多くの大学や学問所がある文教的な場所であると同時に歓楽街もあった。そこにおける学問と恋、義理と人情、身分と世間などの劇的な要素が絡んだ物語は、身近なものとして広く受け入れられたと考えられる。

次は映画の場面を背景に歌われる鶴田浩二の「湯島の白梅」です。

二人は別れ、主税は郷里へ帰り塾を開き、残されたお蔦は病に伏す。臨終間近となったお蔦の床に悪かったと言って教授が駆けつける。教授もかって同じ道を歩んだことがあったのだ。教授の電報で容態を知った主税は間に合わなかったが、変わり果てたお蔦の枕元に添えられた白梅がひっそりと咲いている。

湯島の白梅は新派の芝居で有名で、映画も数本あり同名の歌も多くの人に歌われている。冒頭の聞き慣れた台詞はある歌手の歌に挿入されたセリフで、それが常套句として拡がったようだ。

昨年正月はまだコロナ騒ぎは無く、年末の鎌倉行きの前日湯島天神を訪ねブログに書いた。鎌倉では行く先々の社寺で見事な梅林を見た。いずれも蕾で、春近づいたら是非花を見たいと思い、行程を予約していた所コロナになった。今となっては湯島も鎌倉も夢のまた夢のように覚える。

昨年の鎌倉行きです。鎌倉その2 その3

本日午後ある方から誕生日祝いのお菓子と本を頂き、寒い日にあって心温った。

後で運転免許証の書き換えで直江津へ行った。時節がら書き換えはいつも寒く、しばしば雪がもさもさと降り、駐車に苦労した。本日行ったのは新しく移動した場所で、駐車場は立体。スタッフはとても多かったものの不慣れな私は何かと戸惑った。

厳冬の立春。

久し振りに少々の雪が降った。

暦には本日が立春と書いてある。日は長くなったが今ごろが1年で最も寒いらしい。

まず雪らしいものが降らなかった昨年。

今ごろのブログにはテッポウユリを植えたと書いてある。それに比べて、今年の冬休みはのんびりした感じがする、と妻が言う。

確かにである。いつになったら庭仕事が出来るのやら、雪消えの節は一度に忙しくなることだろう。この分だと春は遅く短く、一挙に夏になりなねない。

雪のなか小林古径記念美術館の後期展示を観た 本日は誕生日。

昨日日曜日は南掘で白鳥を見た後小林古径記念美術館を訪ねた。

昨年10月新規開館して始まった企画展「上越 美術のチカラ 展」は今年になって後期展示が始まっている。

駐車場は広くあいている。

駐車場は広くあいている。

だが先の豪雪の凄まさを窺うことが出来る。

ちょうど宮崎館長さんが顔を出され、ご親切にも案内してくださった。

疲れずに観られる丁度良い作品数。全て力作であり、必ずどこかに見所があってみな楽しめる。各展示場所の明暗も面白いとあらためて感じた。

以下展示のごく一部です。

初めて観た古径作「作榊原康政檄文染筆之図」(部分)。

初めて観た古径作「作榊原康政檄文染筆之図」(部分)。

髪の毛の何分の一という繊細な線は一種凄味でもあろう。

激しい表情が多い歴史画で、人物達の品の良い顔立ちに作者の骨頂。

藩主康政が織田家を裏切った秀吉を非難する檄文を書く有名な場面だという。

春香という雅号が見えたが、古径以前の号であり、貴重な初期作品。

古径「柿」

古径「柿」

穏やかな柿が二つ。安定感のある輪郭線が魅力的だった。

筑波進(1937~)「現代世相考」。

筑波進(1937~)「現代世相考」。

饗宴の廃墟にかすむように消える階段。

繁栄の中に伝えるべき実相を見つけるのは難しい課題。

が、希望が無いわけではない、と述べているようでもあった。

重いテーマだが、緻密で美しく感じた。

大口満(1955~)「新雪の漁師小屋」。

大口満(1955~)「新雪の漁師小屋」。

朽ちた小屋を新雪が優しく覆う。去った時代と人への鎮魂であろう。

小屋の壁の赤い色に、かって燃やされた命が表象されているようだ。

雪がそのまま見える明るいガラスの回廊。

雪がそのまま見える明るいガラスの回廊。

雪によって斎藤真一の瞽女やガレ作品がしみじみと冴える。

雪中踏ん張る掘川紀夫作「テンセグリティ」。

雪中踏ん張る掘川紀夫作「テンセグリティ」。

陶磁器作品が並ぶ古径邸画室。

陶磁器作品が並ぶ古径邸画室。

三角に組まれた入り口の雪除けが効いている。

豪雪のただ中は本当に大変なことだったと思う。

画室玄関に生けられた春の花。

画室玄関に生けられた春の花。

青磁の器も素晴らしく、春の息吹を感じさせるもてなしが嬉しい。

陶芸クラフト運動を先駆けた内田邦夫の茶器。

陶芸クラフト運動を先駆けた内田邦夫の茶器。

過去の貴重な作家の認知は公的美術館の大切な仕事。

江戸末~明治・大正・昭和の越陳人や深林人、仙堂などの山水画は郷土作家ならではのシンパシーを感じ、穏やかでほっとさせられる。

雪中の古径邸。

雪中の古径邸。

緩やかにカーブがついたむくりの屋根にあらためて眼が行った。

明るい長廊は雪の重圧をかわしていっそう価値を発揮している。

明るい長廊は雪の重圧をかわしていっそう価値を発揮している。

市街地の雁木に共通する意義と眺め。

新規開館後の最初の冬をけた外れの豪雪に見舞われた美術館。十分に対策されていたと思われるが、厳しく試されたにちがいない。館長、スタッフの心配と除雪の苦労は想像するに余りあるが、乗り越えられほっとされたことだろう。

上越ゆかりの作家達の展示。

ここに生まれ育った人、やって来た人、それぞれの作品が大雪の中でチカラをみなぎらせている。忍耐強く穏やかな人柄の底に秘められる情熱。厳冬に見た郷土の芸術家の作品は、ややもすると沈みがちな冬に力と明るさをもたらすものとして心に深く収まった。

雪国の美術館とその作品を雪の季節に観るといっそう愛着を覚える。駐車場はきれいになっていて、多くの方に観て頂きたいなあと思った。

さて本日は誕生日。同じ誕生日の父の年を越えたことになり、過ぎた1年の無事に感謝し、父には申しわけ無い気持がよぎった。いつもながら親子して寒い日に生まれたものだと、思った。

バースデーケーキ。

バースデーケーキ。

カップに入ったシフォンケーキを美味しく食べた。

可愛い器はイギリスのミッド・ウインター社製のアンティークです。

同社の以下ザンベジは樹下美術館のカフェでお出ししています。

今年の初外出その1髙田城址公園の白鳥。

数日来髙田のお濠に沢山白鳥がいることが知らされていた。

是非とも見たいと考えていたろころ、今朝身内からメールで画像が送られてきた。

早くとばかり、昼食後すぐ出かけた。

今年初めての髙田はすっかり除雪されていた。但し駐車場などに積み上がられた雪山から一時の凄さが想像された。

目指す南掘は細かな雪が降り、眼前にかなりの数のコハクチョウが居た。そこは河川からの流水があるらしく、広く水面が現れ、鳥たちには誠に幸運だったにちがいない。

それにしても人を恐れず道路近くに集まっているのが不思議だった。普段からいるカモたちに習って安心しているのだろうか。

元気そうな昨年生まれたコハクチョウの若鳥。

元気そうな昨年生まれたコハクチョウの若鳥。

枯れた蓮の茎が楽しい。

底にどんな食べ物があるのやら、長い首はこんな時こそ役立っていることだろう。

底にどんな食べ物があるのやら、長い首はこんな時こそ役立っていることだろう。

レンコンでも突っつくのだろうか。

もとからいるものか、近隣から避難したものか色々な鳥で一種楽園の眺めだった。ちゃんと餌が獲れていれば言うことなしだが、どうか頑張ってもらいたい。

帰りに小林古径美術館を訪ねた。二度目の美術館は展示替えがされていて、雪中楽しんだ。後日そのことを記載させて下さい。

思えば雪とコロナに閉じ込められ、初詣も無しに1月が本日で終わる。そして初外出は近くて遠かった髙田になった。驚きの2021年であるが、お蔭様で十分にリフレッシュ出来た。

次の外出は、本日古径美術館・宮崎館長さんからお聞きした直江津はエルマールの無印良品で開催中の「民藝 MINGEI 生活美のかたち展」の予定。お店のコンセプトにドンピシャで、心待ちしたい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月