樹下だより

ブログを見てホットサンド 黒バンドのチョーカー。

本日午後は週一回近くの高齢者施設へ出務の日。帰りに美術館に寄った。お二人の女性のお客様が見えて当ブログのホットサンドの写真を見て食べに来たと仰った。

一式運ばれてくるや一斉に携帯とデジカメで写真を撮られた。最初にご一緒して展示も見たが、詳しくて有り難いことだと思った。

最近シーグラスのチョーカーに黒いベルベットのテープを付けてみました。

最近シーグラスのチョーカーに黒いベルベットのテープを付けてみました。

早速本日お一人がお求めになった。とてもドレッシーに見える。

1600円で、あと一つ白のグラスがあります。

本日予報は曇り時々雨だったが、秋晴れに似た青空の一日だった。悪い予報はいくら外れても構わない。

夕刻外来にこられた男性は、外の現場だったが暑くて脱いだ上着を忘れてきてしまった、と仰った。

柿崎海岸の千鳥 絵葉書のコレクターさん トーストセットの昼食。

時に雨が混じったものの風もなく、穏やかな一日。午後柿崎海岸を歩いた。

ちーちーと小声で鳴く千鳥は久し振り。

皆して渚にいても、人が近づくとすぐに飛び立つ千鳥。散歩の人が多いので出たり戻ったり結構忙しい。

背が黒っぽく素早いため海上では波に同化して目立たないが、反転のとき群れが一瞬白い腹を見せるのでよく分かる。

海の後、遅い昼食をとりに美術館へ行った。道中の高速道路に沿った道で何種類か草の実を見た。降雪前のひととき、精一杯の色だった。

とても素早い海上の千鳥。

とても素早い海上の千鳥。

千鳥をみると母を思い出すので、浜千鳥→母千鳥のイメージ。

前にノイバラ、後ろがヤマブドウ。 前にノイバラ、後ろがヤマブドウ。 ゴージャスな山芋の実。 ゴージャスな山芋の実。クリスマスリースに使えそうです。 |

わずかに残ったムラサキシキブ。 わずかに残ったムラサキシキブ。 寒さと共に急に色づくヒヨドリジョウゴの実。 寒さと共に急に色づくヒヨドリジョウゴの実。美味しそうだが食べてはいけないらしい。 |

本日、驚いたことに県央からの男性が、40種類ほどの絵葉書全てをお買いになったと聞いた。絵はがきやパンフレットのコレクターさんだったということでした。コレクター恐るべし、有り難うございました。

昼食のこんがり焼けたトーストは美味しく、ハムと自家製のピックルスも良い味でした。およそ100年前の英国のコーヒーカップ、60年前のアメリカのパン皿。約2杯分のポットコーヒーが付いて800円。宜しければ齋藤三郎の湯呑でお番茶サービスもOK,です。

お見受けした若い男女のお客様、いつもの若い美人さん、落ち着いた中年女性の皆様、おくつろぎ有り難うございました。

本日12月1日、師走を迎えた。

年を取ったら一日一日を大切に、という。しかし大切にするヒマもなく過ぎてしまう、早いなあ、、、。

倉石隆の「少女」が間もなく終わります。

本日県外から来館された女性が「樹下美術館の名前が良い」ことと、「倉石隆が素敵」だと仰ったとスタッフから聞きました。

二つの言葉とも真に有り難いものでした。お帰りに「来年も」と仰り、倉石氏の絵はがきを沢山お買いになったということです。

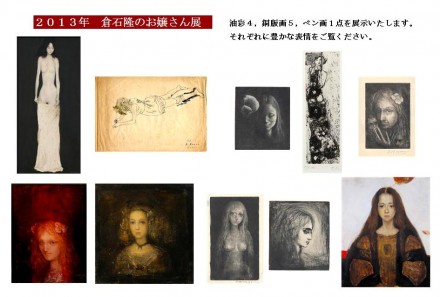

人の性(さが)や情念など大人向きのテーマが多い倉石氏作品。今年は愛らしくも多感な「お嬢さん」を展示致しました。

人の性(さが)や情念など大人向きのテーマが多い倉石氏作品。今年は愛らしくも多感な「お嬢さん」を展示致しました。

今秋、主体美術協会の主体展でpre50周年企画・「礎の作家たち」の特別展示がありました。

その5氏の物故会員の一人に倉石氏が選ばれ、当館から「琢也」が堂々出品されました。

初日のレセプションで多くの同協会の方たちとお会いしました。挨拶はじめ中堅ベテランの方々から口々に倉石隆の名前が出るのでした。優しさ、純粋さ、そして格好よさが共通して語られたのです。それらのことは倉石を飾る樹下美術館には大きな喜びと収穫でした。

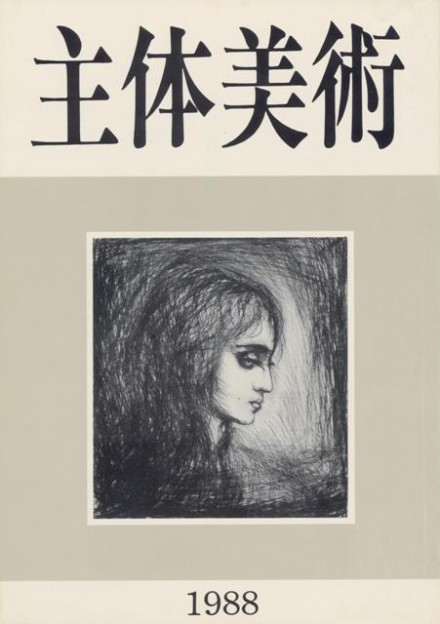

1998年の主体美術協会機関誌の表紙は倉石隆の版画「少女」でした。

1998年の主体美術協会機関誌の表紙は倉石隆の版画「少女」でした。

同原画は現在館内で展示されています。

12月25日、今年の展示の最終日です。年末に向けて何かと忙しい日が重なりましょう。

しかし晴れても降っても、暇も多忙もそれぞれ美術館日和ではないでしょうか。

皆様のお越しをお待ち致してます。

ああ長崎のお客様。

もう少し庭にモミジをと考え、ホームセンターから小さな苗木を三つ買っていた。

本日夕刻、皆様の邪魔にならないように一鉢植えた。モミジは成長が早いので楽しみだ。

終わって美術館に戻ると駐車場に新潟ナンバーのワンボックスカー。

6名のお客様だった。

「新潟市からですか」、カフェに出て挨拶をさせていただいた。

「いいえ、長崎です」

え、長崎!意表を突かれて驚いた。なんて遠くのお客様だろう。

短いおしゃべりだったが、以下のようなお話をお聞きして為になった。

・一両年続けて上越市を訪ねている。

・交通は飛行機で松本市あるいは新潟市へ降り、そこからレンタカーで移動。

・日本海が好きで、「日本海」と聞いただけで惹かれる。本日は鵜の浜温泉。

・新潟から六日町を経て来たが、道中は大変だった。六日町のお米はとても美味しかった。

一同はご親戚同士かも、小生の母もお隣の佐賀県だった。

小生自身、昨年3月に長崎県佐世保市から佐賀県鹿島市へ行ったばかりだ。

やはり空路で新潟から福岡へ、そこからレンタカーだった。

「私は佐世保に引き揚げました」。婦人が仰った。

あ小生もですよ。得に言われぬ親しみを禁じ得ない。

皆さんから折々に聞こえる九州弁も懐かしい。

「私たちはとても九州を誇りに思っているんです。若い人も同じで当たり前に九州弁を話します」

「九州弁は丁寧な言葉なんですよ」

ああ何ということだろう、これこそ九州と九州人を物語る全てではないのか。

故郷の誇り、、、65年間越後で暮らした母にも密かに同じものを感じていた。

「私たちの知人に高田高校の出身者がいて、よく高田のことを聞いていました」

それは私の母校です、ああ糸って繋がっているのですね。

「以前、秋に訪ねた高田はきれいな街でした」

こんどは是非とも桜や蓮をご覧頂ください、出来れば雪も。

皆さんはお医者さんご一家と大学教授でした。

旅慣れた姿でくつろがれ、お抹茶やコーヒーを飲んでいただきました。

「ここの器はすごいなあ」

豪快な織部を手にとって褒めて頂きました。

後で絵はがきもお求め頂いたそうですね。

遠くから、皆様本当に有り難うございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

川で音がして、若い釣り人が大きな鯉を釣り上げた。

川で音がして、若い釣り人が大きな鯉を釣り上げた。

もっと大きいのがいますよ、と言って彼はすぐリリースした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、まもなく上越も新幹線時代を迎える。様々な基軸が検討されていて、新駅→二次交通の議論も尽きない。

しかしレンタカーなど、皆さんは主体的に行動されることも一つの事実。

「日本海はあこがれ」、これも重かった。あとはもてなしの心.。何かと上から目線、お殿様ではほど遠いと思う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生きている陶齋の草花。

数日前に富山県の方が来館された。居合わせた妻から、陶齋(齋藤三郎)の陶芸作品を実に熱心にご覧になったと聞いた。

その人は以下のようなことを仰ったという。

「自分は陶芸をしていて、たまたま陶齋の作品写真集・泥裏珠光を見た。草花の絵付けは味わい深く美しく、他に類を見ないほど素晴らしい。本を見て居ても立ってもいられずやって来た」

感激の面持ちで繰り返し展示をご覧になり、カフェでは備えの「泥裏珠光」をお読みになったという。

造形もさることながら陶齋の絵付けは優れている。筆力が秀でていることは勿論、陶器と磁器、あるいは用の違いもこまやかに意識される。

いずれにおいても天分に加え、描かれる草花への深い愛情と観察が作品に生気を与えるのだろう。

そして氏の筆は速い。あたかもモチーフの霊魂が乗り移ったかの如くである。

総じて作品は威張った所がなくかつ品がある。まるで草花そのものだ。

草花には仏が宿る、あるいは自体が仏の化身とも言われる。

人々がそれを愛するのはどこかで仏のイメージを感じるためかもしれない。

ところで陶齋13才の時、故郷の刈谷田川(かりやたがわ)が氾濫した。多くの犠牲者が出たが、氏の母だけ行方不明のままだったという。感受性豊かな子ども達にとってどれほど悲しい出来事だったろう。

後に子のうち兄は僧になり、弟(陶齋)は花を描く道へ入った。いずれも母と仏に出会うためではなかったのか。

陶齋の草花が生きているのにはわけがあると思う。

氏は 火に任せる焼き締めには一切手を出していない。また鳥や蝶も描かなかった。

リースで初冬のドアが暖まる。

本日気温が上がって暖かさの恩恵があった。そんな午後美術館のご近所さんたちが集まってクリスマスリース作りを始めていた。上手なスタッフがリードしてうまく行ったようだ。昨年より良く出来た、と喜びひとしおの一同。

クリスタルガラスのツリー 鉛色の空と海。

午後から冷たい雨が降った日、樹下美術館はスタッフによって雪囲いが始まっている。

カフェから見える樹木は紅葉が終わるまで待つ予定。それまで降らなければ良いが微妙かもしれない。

親戚から届けられたバカラのクリスタルガラスによるツリーの置物。

親戚から届けられたバカラのクリスタルガラスによるツリーの置物。

入り口のカウンターに置きました。有り難うございました、喜んでいます。

向こうに二代陶齋の白磁花瓶。

雲は多いが西空にわずかな茜。明日は晴れるという予報が出ているという。

冬へ向かう足が一休みするらしい。

樹下美術館で結婚の集い。

予報通りの寒波?仕事場の大潟区一帯は数㎝の積雪となり、朝方はスリップにあえぐ車の音も聞こえた。例年、冬の初めは内陸より沿岸に降ることがよくある。

休館日の本日火曜午後、樹下美術館で結婚の集いがあった。お客様が12人、ご本人お二人、司会者とアシスタントお二人、見届け人の私たち夫婦を入れて18人のこじんまりした集まりだった。

参加者の祝意と当人たちの自然かつ固い愛情が響きあう25分だった。

午後の残雪 午後の残雪 署名を終えて花束 署名を終えて花束 夕刻の食事会場 夕刻の食事会場 |

こじんまりした会場 こじんまりした会場 式後カフェでお茶 式後カフェでお茶 食事にて 食事にて |

大勢、少し、二人。人の晩年に心許す人の数は次第に減る。拙い経験によると意識ある限り最後の段階で、およそ他者は視野に入らなくなる。その時、看る方は伴侶か、子か、孫か、医師か、看護師か、ヘルパーさんあるいは介護士さんか友人か、時には親という事もあろう。

誕生後の母子にも似た関係は、機能低下を辿る脳が行う精一杯の適応に違いない。いずれにしても相手は様々で一概に言えない。

本日のお二人も「最後の二人切り」を願って貴重な船出をされた。当人たちからある種晩秋の清々しさと言うべき心情が伝わり、胸打たれるひと時だった。

夕刻の食事会では苦学の青春時代、60年安保に一途心血注がれた諸先輩が集われた。後年、地道な社会貢献を遂げられ、なおかつ皆様の姿と言葉に影が見当たらない。何と率直で爽やかな人々だったことか。

希望に包まれた3時間余、ユーモアと教養あふれる美しい女性の皆様のことも決して忘れることはできません。

寒い一日 小さな立体キャンバス)に椿。

朝から寒さがつのり風が止まない。山間では雪の予報も出ていていよいよ当地らしい晩秋の空となった。

これを書いている午後11時40分、空がヒューと鳴りゴーゴーと海鳴りが聞こえる。

これから何ヶ月もこんな音と過ごさなければならない。

大雪という予測をよく耳にする。何でも強めに推移した年なので、本当かもと心配だ。

昔は冬期の長期予報は大はずれすることがよくあった。しかし最近精度は上がっているようなので覚悟はするが、やはり外れてほしい。

小さなキャンバスに椿の油彩を始めました。どうなるでしょうか。

小さなキャンバスに椿の油彩を始めました。どうなるでしょうか。

完成すると額なしでそのまま壁に掛けられると聞きました。

縦横10×10㎝、高さ3,5㎝のいわゆる立体キャンバス(包み張り)です。掌に入る大きさですが、脇の面も描けますので面白いと思っています。もとから自己流の絵ですが来年5月の作品展に向けて取り組んでいる所です。

美術館の為にも催事では売らなければなりません。自分の絵が売れるとは信じられないことですが、皆様に買って頂けるよう、頑張るつもりです。上掲の椿は沢山描いてみます。でき上がりましたらまた掲載させてください。先日の椿の水彩は完成しました。

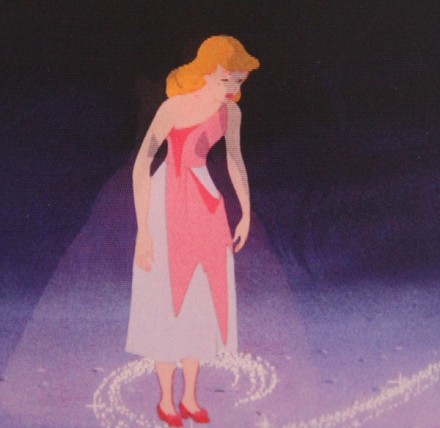

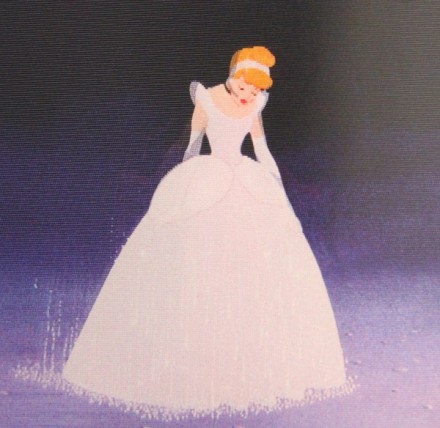

カフェにディズニーの絵本が入りました。

先日可愛い女の子さんがカフェのベンチに座りました。

ディズニーの絵本でもあれば、と考えて申し込んだ本が2冊アマゾンから届きました。

明日からカフェにお出しします。

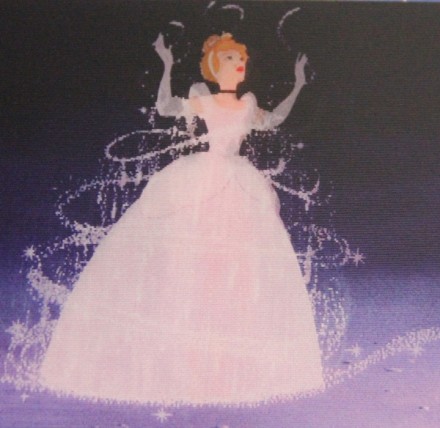

しあわせのおはなし(左)とプリンセスコレクション(右)

しあわせのおはなし(左)とプリンセスコレクション(右)

いずれも講談社発行、2012年初版の2013年第3刷の新しい本です。

「しあわせのおはなし」は平仮名とカタカナでで書かれています。シンデレラや白雪姫など八つの物語の主人公がストーリーを語りかけます。

「プリンセスコレクション」はやさしい漢字も用いて白雪姫ほか七つの物語が書かれている美しい絵本です。

「しあわせの おはなし」には、表紙はじめ各物語に一つずつ角度によって複数の場面が現れる絵が付いています。

以下はシンデレラの中から、一つの枠に現れる幾つかの場面を付けてみました。

男のお子さん向けにピーターパンやピノキオも入れてみたいですね。

ところで私がディズニーに最初に触れたのは小学生の高学年でした。父が買ってきた「ミッキーマウスのアメリカ旅行」というようなタイトルのフルカラーの絵本でした。ミッキーによってアメリカの国立公園が美しく迫力をもってで紹介されていました。

わくわくするようなこの本は中学生になって友達に貸した所、今日まで帰ってこなくなりました。ちゃんととってあればかなりの珍本ではないでしょうか。

ある日その方と高校卒業以来、何十年ぶりにお会いしました。立派な社長さんになっておられました。

記憶違いかもしれない、と思い本のことは触れませんでした。それどころか沢山の楽しい話があったのです。

今インフルエンザワクチンの季節、診療所もディズニー本を入れます。 どうしてもっと早く気がつかなかっただろう。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月