樹下だより

本日の上越タイムス頸北版と樹下美術館。

師走の初日は時たま小さな青空が覗いた以外およそ

曇り、しばしば雨も落ちた。

さて当地のローカル紙上越タイムスの本日頸北版の記

事は樹下美術館関係の二件で占められていた。如何に

ローカル紙とはいえ、まして頸北版(柿崎区、吉川区、

大潟区、頸城区)といえども、タブロイド一面が当館の

二記事だけで埋まっているとは、前代未聞ではなかろう

か。

しかしこれこそローカル紙の真骨頂であろう、と一種可

笑しみを禁じ得なかった。

(上越タイムス:タブロイド判20ページ、発行部数

19,600部)

上段が図録関係、下段に過日の蓄音機を聴く会のこと

が載っている。

3,4年も前のことになろうか、いつも当館の関係記事

は頸北版に載るが、図録刊行の際は全域トップ記事と

して一面に出して欲しい、と前の代表者と話をし了承し

て頂いていた。

しかるにいざ本が出来てしまうとそのような事はどうで

もよくなり、小さな頸北地域の出来事で十分だ、興味

ある人にはきっと伝わるという感覚に変化した。年と共

に愛着はより地元へと狭まるような現象があるのだろ

うか。

ただし折角だからいずれ中央の何種かのメディアに本

を届けどんな反応があるのか、試みたいと考えている。

何かと書きましたが、上越タイムスさんにはいつもお

世話になり感謝をしているのです。

蓄音機を聴く会の4回目を終えて。

樹下美術館秋のささやかなイベント、蓄音機を聴く会が

今夜終わった。

前半をペギー・リーの歌でローマの秋など古いポップス

を後半はプリム・ローズのヴィオラでアヴェ・マリアなど

クラシックのレコードを聴いた。

樹下美術館の音響、特に陶芸ホールは蓄音機をとても良

く鳴らし、そこに人が居るように歌う。

電気なき音源は、誰もが時代を超えて持ち会わせる過ぎし

良き日のエッセンスをまざまざと蘇らせてくれる。

そのような感覚と体験は今日という日を癒やし、明日への

希望へつなげる力を有している。

これは蓄音機の良さであり、作曲家と演奏者およびかって

の聴衆の力、言うなれば「時代の力」ではないのかと思わず

にはいられない。

ご来場の皆様、有り難うございました。

また来年、良い季節に行いたいと思いました。

沿岸の雪、奇妙に始まった冬。

本格的な降雪ではなかったが去る19日に初雪があり、本日

朝方に大きな雷が鳴ると強風ともに再び降った。

そんな昼すぎ図録を届けるため妙高市の書店へ向かった。

驚いた事に山沿いの同市は全く雪が無く、晴れ間も覗いた。

車の車外気温は美術館で3度、妙高市は5度。暖かいはずの

沿岸が低温で雪が降り、山沿いが暖かく雪も無いとは。

帰路板倉区はさくら園付近の路傍の菊。

亡き母の生前、時に利用した同園のショートの利用中、車椅子に乗せ

て秋の妙高山や菊などを見た。

それにしても初雪の19日に出かけた髙田に雪が無かったことといい、

冬を迎え、今年はおかしな空模様になっている。

悪天候に手間取り、患者さんへの急用もあり予定した柏崎市には足が

届かなかった。

朝方は零下2度、冬の使者マガンを飛ばしてしまった。

先日冬の使者として初雪が頸城区や大潟区にやってきた。

動物では白鳥が大挙して青野池周辺に飛来している。本

日は美術館の近くの水田でマガンの群を見た。

用心深いマガンだが、よく車が通る県道に近い場所に居る。

さっさと走り去る車を気にしない風だったが、私が車を停めた途端、

雁たちは首を伸ばして立ち止まり警戒ポーズを取った。

マガンとこんなに近い距離は初めてで、こちらも緊張したが雁の方から

飛び立った。一帯に幾つものグループがいたので写真の何倍、1000

羽規模で飛び立ったのではないだろうか。

食事中の雁を飛ばしてしまい、陳謝した上今後注意しなければならない。

本日初雪 昨日倉石隆の「晩夏(向日葵)」

何日も前から出ていた予報通り昨日に続いて本日日曜日は

荒天となり、初雪を見た。

午後の樹下美術館。11月中旬にあられが降ることはよくあるが、

白く積もって初雪と言われるのは早い方だ。

さて昨日、倉石隆の貴重な作品が寄せられた。

「晩夏(向日葵)」。1985年

72,5×35,0㎝。

額装も素晴らしくさっそく撮影しました。

同年美術ジャーナル画廊における個展に出品された作品

で、1995年9,10月の新潟市美術館における「倉石隆展」

にも出展されている

昨日作品を観たおり、一瞥で深い感動を覚えた。

はかなげに描かれたひまわりは俵屋宗達の墨絵の如き幽

玄な味わいを漂わせていた。

較べて背景の暖色の何と優しいことだろう。夏を終えて葉は

しおれ、茎は細り、まことに頼りなげだ。だが実った花は十

分に油を含ませた筆で艶やかに力強く描かれている。

人物画の画家は枯れた花にも命の活動を実体として認め

、心込めて描いている。

このような倉石作品に出会えるとは思ってもみなかった。

来年の展示テーマを「細長い倉石作品」にしよう、と考えてい

たちょうどその時、本作品がやって来た。

刊行した図録に載せることは出来なかったが、来年は良い

場所に送り主の真心こもったこの美しい絵を掛けたい。

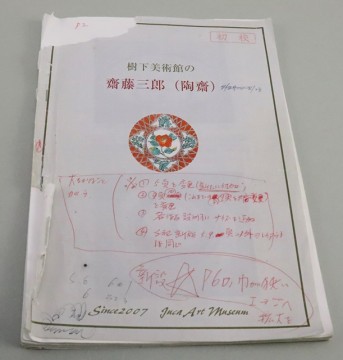

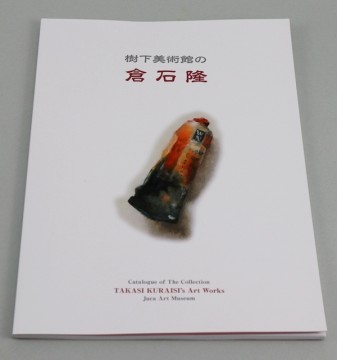

齋藤三郎と倉石隆両氏の図録が完成して。

樹下美術館は今年6月に開館10周年を迎えた。

当初から美術館はたとえ小規模であっても、樹下美術館

の如く60坪の微少でも、収蔵作品の図録刊行無しには使

命を果たし得ないのでは、という概念があった(半ば脅迫

的に)。

それで開館に先立って2007年春から早々に作品写真を

用意し始め出来れば初年の内にもと考えて仕度を始めた。

だが中々うまく行かなかった。

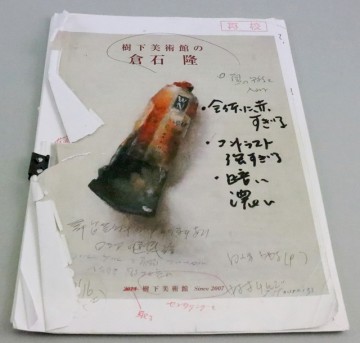

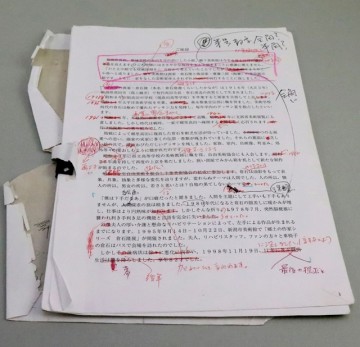

これで良いだろう、と草稿し印刷所に出し、戻った校をあら

ためて見ると、直しが必要な箇所だらけ、文章もまずけれ

ばレイアウトも駄目の繰り返しが始まった。

いたずらに時が過ぎ、5周年、7周年など節目を目指したも

のの完成せず、最終期限として切った今年6月の10周年を

迎えた時点でようやく完了が見えた。

この間繰り返された変更、追加、修正は果てしなく思われ、

後半は思い切って分量を減らし終了が可能になった。

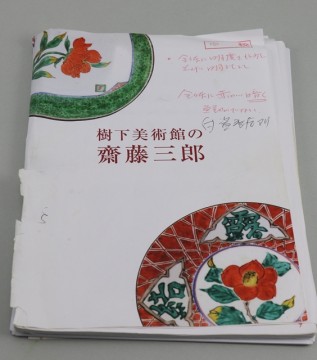

このたび齋藤三郎、倉石隆ともに500部を刷った。

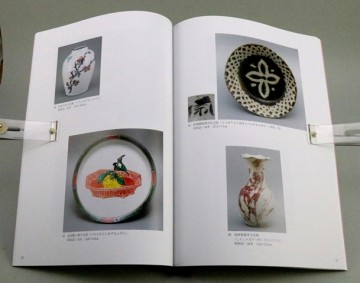

「樹下美術館の齋藤三郎」 A4 72ページ 齋藤尚明(二代陶齋)

氏の監修を求めた。

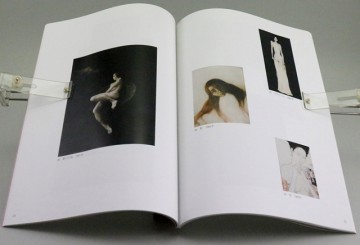

「樹下美術館の倉石隆」 A4 57ページ 巻末に「倉石隆について

の言葉のコラージュ」を付けた。

作品撮影から10年掛かったが、悪戦苦闘ではなく正直

怠けて先に延ばしていただけではなかったかと、振り返

られる。

出来たものを見ると5年前、3年前のものはさらに稚拙で、

当時出さなくて良かった、と思わずにはいられない。

予想以上に年月を要したのは何より作者、作品に対する

自分自身の理解不足、その一言に尽きる。

正直途中私に不相応、あるいは荷が重すぎると考えられ、

無理ではと思うこともあった。

それで昨日完成したものの、明日にでも生じる直しへの不

安を払拭できない。

図録は当館の責務そのものだが、拙くも出来たものを目の

当たりにすると、勝手ながら当地ゆかりの芸術家に対する

ささやかな顕彰、あるいは一ファンとしてのオマージュだっ

たのかという思いがよぎる。

一つの節目を終えて、あらためて樹下美術館と二冊の図録

の無事な前途を祈らずにはいられない。

●図録は時間が掛かったため及び小ロットのため、

「樹下美術館の齋藤三郎」は一冊2400円+税

「樹下美術館の倉石隆」一冊1900円+税

と高額になってしまいました。

美術館で販売を始めましたのでご来館の際にお手に取って

ご覧頂ければ有り難く思います。

また後日上越市、妙高市、糸魚川市の書店、ギャラリーさん

の何カ所かに置かせて頂く予定です。

カフェでゆっくりされるお客様 美味しかった姫リンゴ。

日々寒さが強まっている。11月も半ばに差しかかり、間も

なくアラレの音を聞くのであろう。

本日日曜日は二十数名のお客様だったが、秋を惜しまれる

ように庭を眺め、2時間、3時間とカフェに座られる方が多か

った。

昨夜はお客様から頂いていた姫リンゴを食べた。ちゃんと蜜が入

り、大きなリンゴと遜色なく美味しかった。庭で育ってていらっしゃ

るということ、大変ごちそうさまでした。

倉石隆の「(人生)」 大洞原の大根 お客様から姫リンゴ。

本日午後からポツリポツリと始まり夕刻までしっかり

降り続いた。さらに夜間雷がゴロゴロ鳴ると強い風が

出てきた。

列島にそって長く伸びていた高気圧がプツリと切れ

て、好天だった空がにわかに冬型に変わった、と予

報が伝えていた。

そんな日のお客様はちょうど10人で、4人の方が展

示をご覧になり、9人の方がお茶の飲まれた。

居あわせた男性は東京の方で電車の待ち時間か、

犀潟駅から歩いてこられていた。倉石隆の絵をご一

緒した。

「人生」と「詩人」に長く足を止められた。

とくに「人生」をじっとご覧になり、この絵は晩年の作品

ですか、と尋ねられた。

上京後、貧しく苦労をしていた比較的若いころの作品です。

苦しい自分を揶揄するように描いたと思います。ご本人は

とてもハンサムな人ですが、美しいだけの絵は描きたくない、

と生前仰っていました、とお話しした。

お客様は、晩年に人生をこのように振り返ったのであれば

つらい絵になる、とお考えだったようで、

「なるほど、色々考えさせられる絵ですね」と幾分ほっとした

風に仰った。

以前ここで書いたように大学生になったばかりの若者も、こ

の作品の前で、これが人生か、凄いなと唸っていた。

次第に雨が強くなり、お客様が見終わる頃合いでスタッフが

車で駅までお送りした。

館内のノートに好意的な感想を残されていた。

さて大洞原のお土産の大根は煮物になったが、漬け物も予

定されている。

午前の大根。

昨日お客様から頂いた姫リンゴはそのまま絵のようだった。

お天気が庭の冬仕度をせかせて落ち着かない。

色づく樹下美術館、野のブドウ 来年は塩崎貞夫作品とのコラボ。

本日風も無く爽快に晴れ、日中雲を見ることもなかった。

さて11月となり樹下美術館の庭もそれなりに紅葉の趣に

なってきた。

付近の高速道路沿いにある小道のエビズルはさらに熟した

色になり、ノブドウのターコイズブルーはピークを感じさせる

鮮やかさだった。

さて今年3月9日、新潟市「砂丘館」で故塩崎貞夫氏の

展覧会を観た。

ガブリエル・フォーレのレクイエムに触発されたという鎮

魂は氏の主要なテーマの一つだった。

動かし難い黒を効かせた画面には、かすかな風やざわ

めきが漂っていた。

また描き込まれる花の軽やかさも忘れ難い。

そして来年の樹下美術館は4月中旬からおよそ一ヶ月、

館内に塩崎氏の作品を10数点、展示する予定になった。

齋藤三郎、倉石隆常設展示の当館で他作家との共同展

覧は初めての試みである。

本日、東京から塩崎夫人とお嬢様、そして新潟市「砂丘

館」館長、大倉氏が来館され、イベントの骨子を相談した。

倉石隆の絵画室はそのままにして、陶芸ホールの壁面

と、カフェを使う予定。

小ぶりな樹下美術館全体と倉石、陶齋両氏作品との相

性、調和などスリリングであり、今から楽しみだ。

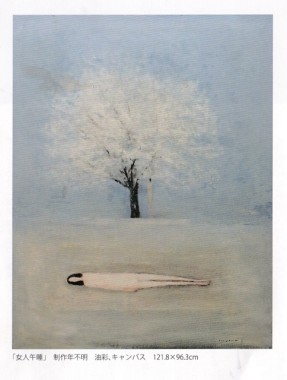

先の作品展における塩崎作品「女人午睡」 121,8×96,3㎝

構成と詳細など大倉氏の主導に協働できる事は今から楽

しみだ。

お天気と魚と作物、今までは良くなかったが。

昨日に続いて晴れた金曜日、釣りが好きな患者さんが

お二人続いた。

ともに長く熱心に海へ出た方だが、今年はさっぱりだっ

たらしい。

いずれも水温が高いため、魚が居付かないと仰り、そう

いえば今夏ほかの人達も不調を嘆いていた。

お米も駄目という方ばかりで、本日訪ねた農家は例年

が100点なら今年は95点と仰った。

家庭菜園のお年寄り達も上手く行かない、という話ばか

り聞いた。

今週末は台風でぐずつくが、その後しばらくお天気に恵

まれそうだ。

秋冬の魚や野菜が少しでも良くなればと思う。

本日午後美術館の近くは頸城区の畑。

左奥に赤い自転車、いつかこんな風な絵を描いてみたい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月