樹下だより

夏の終わりにシーグラスペンダント。

本日29日(火)、8月が終わろうとしているが、何故か

ほかの月に較べて長く感じられる。

昼休みにおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に小四の女

の子さんが、夏休み最後の日の記念といって見えた。

カフェに居ると、展示を観終わった三人がやってきた。

女の子が胸に当館の数少ないショップ品、シーグラスの

ペンダントを下げている。

気に入ってお小遣いで買ったという。

赤の革紐に水色のシーグラス、とても似合っていました。

夏休みの良い記念になりましたね。

おばあちゃんからお茶を習い始めたということ、がんばっ

てください、応援しています。

有り難うございました、2017年上半期のお声。

2017年3月15日開館から7月31日まで樹下美術館上半期

の「お声」を樹下美術館ホームページに掲載させて頂きました。

皆様に自由にお書き頂いている館内各所のノートに今期も沢

山のコメントを残して頂き本当に有り難うございました。

母と二人、彼と、家族で、お一人で、お友達と、親子三代でetc。

ボランティアの帰りに、介護の合間に、誕生日に、入籍して、い

つものように、姪の入学式でetc。

優しい作品を、心に問いかける作品を、目を射抜かれて、年代

を超えた作品をetc。

カフェで庭と小鳥とティーカップと軽食などを気に入って頂き、

ほっとして、癒やされて、真っ白な気持ちに、時間が止まって

etc。

などなど樹下美術館を思い思いにお使い頂き、喜んでいます。

本日見た子ども達のような弟姉妹のような、こぶりなカノコユリ。

この先も、身の丈にそって何時までも新鮮で、何かしら成長して

行きたいと願っています。

雷雨に見舞われた上越市大潟区 陶芸ホールのテーブル。

昨日、雨の予報が外れ晴れたと記載したが、同夜半から

本日午前まで仕事場の上越市大潟区は猛烈な雷雨に見

舞われた。

一日118ミリの降雨量は昨日全国4位だったという。

雷も賑やかで鳴ってはしばらく止むというものではなく、

朝方などは四方八方からドカン、ゴロゴロと鳴り続ける有

様だった。

そんな午前にも拘わらず来館されたと聞いたご家族の皆

様有り難うございました。

ところで過日館内に8席のテーブル席を設けてみている事

を書かせて頂いた。

やや奥まった感じの陶芸ホールで齋藤三郎の焼き物に囲ま

れて座っていると想像以上に落ち着く。

昨日はお訪ねされた前新潟県立近代美術館長で今年から県

博物館協議会顧問をされている徳永様とこのテーブルでお話

したが、とても話しやすく感じた。

あるいは過日、ここで小学生さんが宿題をしたという。

今のところ座る人作品を観る人とも違和感はなく過ぎていて、

今後期待が持てそうだ。

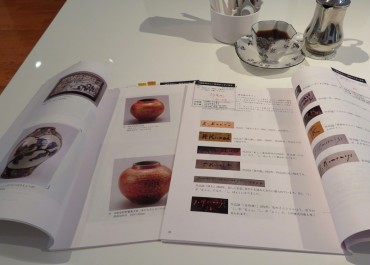

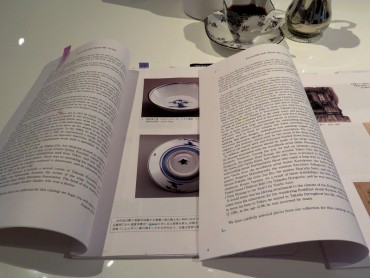

搬入した椅子&テーブルは陶芸ホールへ まだ憑いて離れない図録。

去る8月6日、団体さんの入館の際カフェの小ささを補う目的で

家の8客テーブルを絵画ホールに搬入した事を書かせて頂いた。

翌日自分で座ってお茶を飲んでみたが、エントランスや受付お

よびカフェに近いことで落ち着かなかった。

そこで昨日陶芸ホールにテーブルを移してみた。

本日テーブルに座って終校が近い図録の校正をした。

印刷所とのやりとりがまだ続いていて73ページの齋藤三郎が9校目、

56ページの倉石隆は6校となり、図録は一種「もののけ」の如く私に

取り憑いている。

取り憑かれたお陰と言えばいいのか英文の挨拶とあとがき

が付いた。

この席で食べた本日の昼食は半分サイズのトーストセット。

前日の夕食の過多を翌日の昼食で加減するようにしている。

まれに昼食を抜く日もある。

鑑賞者と休憩者の共存、、、。

陶芸ホールでお茶や読書をした場合、作品鑑賞をされる

方達の邪魔にならないか、やはり心配だ。

小規模な美術施設ゆえ課題に対して時に思い切った方法で克

服しなければならない事があるかもしれない。

このたびの試行の成果と可否はこれからだが、うまく行くことを

祈っている。

蓄音機で名手の演奏とシャンソン シーグラスペンダント 美味しiかった弟の豚肉。

本日午後SPレコードを持参されたお客様と一緒にカフェの蓄

音機を回して聴いた。

メニューインとエネスコによるバッハ「二つのヴァイオリンのた

めの協奏曲」の短調がテンポよく始まった。

低音が木造の蓄音機を振るわせて大変心地良かった。

ギーゼキングのピアノ「グラナダの夕べ」、そしてピアティゴル

スキーのチェロでブロッホ作曲の「祈り」が掛けられた。

チェロの鎮魂の響きは深く、終戦の日が近いことに気づかさ

れた。

それから夏の庭を見ながらリュシェンヌ・ボワイエのシャン

ソン「聞かせてよ愛の言葉を」と「ラ・ヴィ・アン・ローズ」を聴い

た。

「聞かせてよ、、、」は嘘でもいいから聞かせて、という歌詞だ

という。

いつしか辺りで聞かなくなったシャンソンはやはり大人の世界

だ。

SPコレクター氏の趣味の良さと造詣の深さにいつも感心し、そ

して楽しませて貰っている。

本日ご一緒にレコードを聴いたお客様が当館の数少ないオリジ

ナルグッズであるシーグラスペンダントをお土産としてお買い下

さった。

お求め頂いた爽やかなシーグラスのペンダントヘッド。

1500円前後の品です。

さて夕食は弟のコルティッポソーナイから送られた美味しい

豚肉のソテーを堪能した。

皆様から絶賛されているだけあって素晴らしかった。

間もなくお盆を迎えようとしている。

団体さんのお陰で16席のカフェが24席に。

本日午後、上越市の美術愛好家の方々27名様が来館されま

した。

上越市のフカミ美術さんが主催された鑑賞イベントで、新潟県

立近代美術館で加山又造展をご覧になり昼食の後お寄り下

さいました。

展示を説明させて頂き、ご覧のあとお茶とケーキを楽しまれま

した。

ところで小さな樹下美術館の小ぶりなカフェは16席しかありま

せん。

そこで自宅から8人掛けのテーブルと椅子を美術館に搬入し、

絵画ホールに設置、サービスを試みることにしました。

(他に陶芸室のベンチと小テーブルもフル出動でした)

その昔、倉石隆家を初めて訪問した折、奥様が

「絵はカフェにでも掛けて下されたば」と仰ったことがありま

した。

そのようなしつらえを考えなかったわけではありませんが、実

現は無理だろうと思っていました。

しかし本日セットしてみますと真っ白な長テーブルと黒椅子

が、想像以上に倉石絵画との間で相性良く映りました。

絵を観る人のスペースを背後に確保し、椅子に座る方には

絵画に囲まれてお茶を飲むという新たなクオリティーが生ま

れるように感じました。

実際本日、お茶の時間になりましたら、皆さん用意したテーブ

ルにいとも自然に座られました。

実は今期の5ヶ月で前年よりも300名様近く来館者数が増加

しています。

いつもは展示場、カフェとも大概静かですが、時にはカフェで

相席をお願いしたり、空きをお待ち頂いたり、止む無くお帰り頂

いたことにも遭遇していました。

この先陶芸ホールの庭側に新たに泣く泣く窓を開け、そこに三

席ほど増席をする工事をしようと決めていた所でした。

しかし本日の試みからそれを止め、このまま椅子&テーブルを

置くことを皆で決めました。

(建物を傷つけない事と工事費が浮くのは有り難いことでした)

10周年は記念の会だけでなく、このたびのことで新たな機軸

として「カフェと混然一体となっている小さな個人美術館」という

方向が生まれるやに感じました。

その時、展示場内のテーブルではやや静かにお過ごし頂くこと

になるかもしれませんし、ご協力をお願い出来ればと期待致し

ています。

本日は団体様のお陰で、16席のカフェが形だけでも24席まで

可能になり、館内の雰囲気に変化を生じた記念の日となりました。

初秋の趣だった曇天の日。

本日土曜日、朝6時に往診があり寝不足のせいか午前中、

軽いめまいが続いた。

服薬して長めに昼寝をしたら楽になり美術館に出向いた。

主に曇天だったが、展示をご覧のあと外でお茶を飲まれた方達が

いた。帰られた後のベンチに談笑の声が残っているようだった。

遅い食事の後陶齋の湯呑で番茶を飲みながら永井荷風の短

編集から懸案の『雨瀟瀟」を読んだ。

昨年の今頃は太宰治の文庫本を繰り返し読んでいた。

今夏~秋は永井荷風にしようと思うが、難しい言葉が多い。

それを励みに繰り返し読んでみたい。

夕刻の四ツ屋浜は自生のオニユリ。花が咲いている所だけ明

るく感じJられた。肥料もくべないのによく育つものだ。

本日やや涼し目に暮れたが明日から日射しと暑さが戻るらしい。

夏の新潟県立大潟水と森公園を歩いた。

一週間ほど前、新潟県立大潟水と森公園公園の方から半夏生(はん

げしょう)が自生していると聞いて本日午後出かけてみた。

場所を詳細に聞いてなかったため、見ることが出来なかったが、2時

間ほど園内を歩いた。

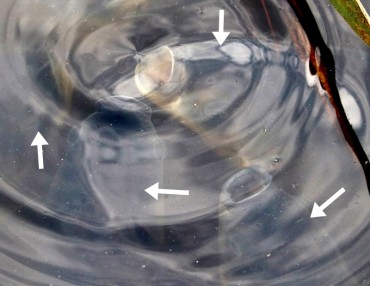

↑ここでいつものコシアキトンボ、コフキトンボのほか以下のウチワ

トンボを目にした。

ウチワトンボ。

ところでトンボの場所の足許の水面に波紋が広がり、4,5匹の大きな

魚が集まって口をパクパクさせていた。

体長25~30センチはあろう魚が集っている(写真は矢印の四匹)。

一種の酸欠状態をを緩和するため、水面近くへ寄ってこのような動

作を行うらしい。。

共同して口を大きく使い水流を起こし波紋を作り水面と大気の接触面

積を増やして水の酸素濃度を上げているとも言われる。

魚が共同作業を行うとは少々驚く。

魚の種類は詳しく分からなかったがヒゲが無いので鯉ではない。

ブラックバスかもしれない。

さて昨年夏、潟の里ゾーンで驚くほど大きな黒い蝶を見た。後にモン

キアゲハではないかと公園の人から聞いた。

半夏生が駄目ならその蝶と出会えるかと、一旦車に戻って西口へ向

かい、潟の里ゾーンを歩いた。

起伏に富んでいるので良い運動になる。

非常にきれいに夏草が刈られている場所があった。

以下道すがら目にとまった植物を交えて。

潟の里ゾーン→自然観察ゾーン→エントランスゾーンへ出て西口駐

車場へ戻る。

駐車場から振り返ったアジサイ広場のグリーン。

5時半を過ぎ静かになっていた。

以上写真を撮りながら園内の3分の2ほどを2時間掛けて歩いた。

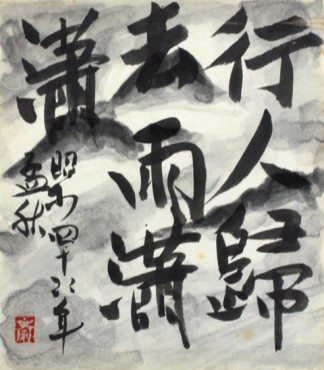

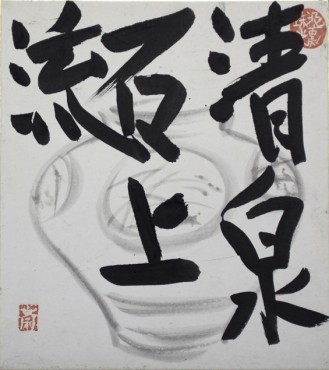

もう一枚の陶齋の色紙『清泉石上流」は茶会でどう使う?

一昨日、陶齋の色紙「行人歸去雨瀟瀟」のことを書かせて頂い

た。

樹下美術館にはもおう一枚「清泉石上流」があります。

開館に際して友人に持参して頂いたもので、清泉の語感や流れ

のイメージから季節は夏であろうと漠然と考えていました。

「清泉石上流」、〝せいせんせきじょうをながれる〟と読むの

であろう。

この五言は中国の唐時代の詩人王維作「 山居秋瞑」の一節

でした。

出典の五言八句の詩は、春に山居へとやって来たが、雨上が

りの秋の月や、清らかな流れなどを見ていると、まだここに留

まりたくなった、という心境が述べられています。

一見夏の清涼を謳っているのかと思っていましたが、原典は

秋。

この一節の茶室向けの掛け軸があるようですが、どの季節に

掛けたらよいでしょう。

夏なら、

客「山水の流れの清々しさが伝わる良いお軸ですね」

亭主「有り難うございます、陶齋の若い時代かもしれません」

で簡単に済むかも知れませんが、客のだれかが秋の詩だと

知っていたら、どう展開するでしょうか。

一方、秋の詩だと承知して秋の茶会に掛けたとしてみると、

客「今は秋ですが、お軸は夏の清々しさが残っている風情を表

しているのでしょうか」

亭主「いえ、秋の山居の月や流れの風情の良さを詠じた漢詩

の一節なのです」

客「なるほど、それでは周囲は紅葉が見られるかもしれません

ね」

これでは話がぎくしゃくしますし、そもそも中国では日本のよう

に秋→紅葉のイメージが一般的かどうかも判然としません。

夏に出す場合は、

亭主「出典は秋の漢詩ですが、この一節はとても涼しさを感じ

させますので掛けさせていただきました」

と説明すれば良いかとも思われます。

旧歴では現在の8月は秋なので清涼も自然なのですね。

私は詳しくないのですが、作者の王維は6世紀末~7世紀の唐時

代の人で特に山水の風情を謳うのに優れていたそうです。

雨降りの午後 陶齋の雨瀟瀟。

昼を境に曇天が雨になり、時には非常に激しく降った。

叩きつけるような降りの時に二軒の在宅訪問と一件の急用があ

り、車から軒へと何度か走った。

こんな日だったが美術館は12人のお客様にお見えていただいた

という。

話変わって当館に齋藤三郎が揮毫した色紙が2枚あり、その1枚は

雨の情景で「行人帰去雨瀟瀟」と書かれている。

〝こうじんききょして、あめしょうしょうたり〟と読むのか。

行人は「ぎょうにん」と読めば宗教上の行者で「こうじん」と読む

と旅人、通行人になる。

この場合、後者ではないかと解釈した。

(「ぎょうにん」なら近郷の住職木村秋雨という話もあろう)。

教養と趣味の人だった齋藤三郎(陶齋)は、器に漢語(千字文

など)を良く書いている。

上掲の6文字も中国の古い詩文から取られているのでは、と

考え「雨瀟瀟」や「行人帰去」などを色々調べたが、色紙の一

節は見当たらなかった。

私の範囲で文は一文は陶齋の自作と考えられた。

瀟瀟と降る雨は激しい雨あるいは淋しい雨とある。

行人が旅人、もしかしたら客人だったとも思われる。

訪ね来た人が去った後雨が静かに降り始めた、、、。

その人と前夜遅くまで親しく酒を酌み交わしていたのか。

旅人と雨の詩的な状況に帰去という関係が入りいっそう寂寥迫

る印象を受ける。

絵といい文字といい、とても良い色紙だ。

ちなみに末尾の日時の記載は「昭和四十ここ年 孟秋」とある。

〝こ こ〟のような文字は二が二つ、つまり四と読むらしく、昭

和44年ということになる。

次に孟秋の孟は時節の始まりのことなので初秋、旧歴なら7月

上旬で現在の八月の初めの頃になろう。

さびしさは涼しさでもある。

暑い盛りの雨の一枚はエアコンとは次元を異にする涼味になっ

ている。

今エアコンの下の自分は人に聞いたりネットを調べて書いている

が、雨ひとつ取っても陶齋たちの世代が身につけていた教養の

高さには畏れ入るばかりだ。

ところで雨瀟瀟を調べるとすぐに永井荷風の短編「雨瀟瀟」に当

たった。

興味を覚えたので岩波文庫「雨瀟瀟・雪解 他七篇をネットで求

めた。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月