樹下だより

ムクゲやヒメヒオウギズイセンが咲きシジュウカラが水浴びをする。

カフェの一番南側の2席から正面に水盤が見える。

周囲にヒメヒオウギズイセンのオレンジ色の花が咲き、

すぐ後ろにはムクゲが咲き始めた。

拡大して見るといずれもくちばしに黄色味が残り今年生まれた若鳥

のようだ。

親たちはどこか涼しい所でのんびり過ごしているのだろうか。

明日から数日は雨降りがある予報、水涸れの庭は一息つけそうだ。

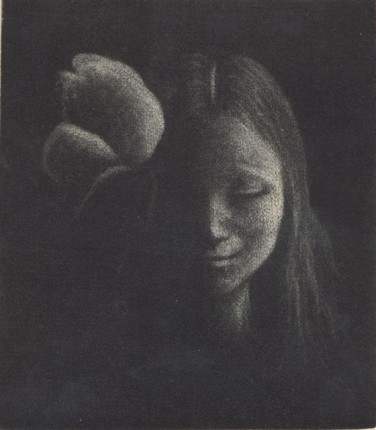

倉石隆の「落日」 氏の悲喜。

過日の樹下美術館10周年の会に出席下さった倉石隆氏のご親族が

以下の「落日」を携えてこられ、ご寄贈頂きました。

「落日」(F6サイズ:縦横およそ41×32センチ)

瞑目する女性を光背の如く落日が包んでいる。

1977年少し以前に描かれた作品と言われています。

多様な人物を描いた倉石氏の作品のなかで特に静かな作品です。

静けさは深い悲しみそのものであり、落日の陰影が一層それを純化

しているようです。

似た雰囲気の作品にバルザック作「従兄弟ベット」の挿絵に用いら

れた版画があります。

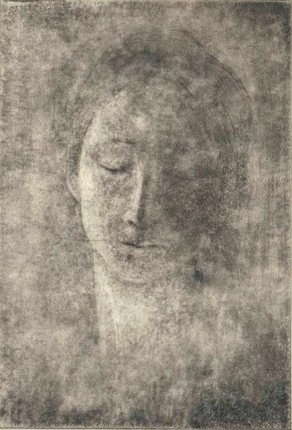

↑当館で収蔵している「従兄弟ベット」の登場人物の一人ユロ

夫人の挿絵原画(1970年6月29日初版の河出書房挿絵用)。

目を伏せて愁い悲しむ女性が描かれている。

倉石氏の人物画はあたかも〝笑顔の人物はほかの人に譲る〟と主

張している如く微笑む作品はわずかです。

真に迫りたいと述べる作者はどうしても甘美な美人は描けない、と語

っています。

なるほど私が知る範囲で微笑むのは少女たちの版画などかなり限ら

れてるように思われます。

『大きな髪飾りの少女」 1983年。

この少女の笑みは一種迫真ではないでしょうか。

人は一日中(あるいは一生)笑って過ごせるわけではなく、倉石氏のよう

にあえてそれを控えるという画家がいても良いのではないかと、考えるの

です。

あるいはそのことが倉石作品の貴重さ、見所ではないかとj、「落日」を見

てあらためて思いました。

夏の庭 長野市のお客様 リップサービスでもちょっぴり嬉しい。

朝方のいっときザーッと降ったが次第に晴れて暑かった一日。

本日は長野市から裏千家茶道の9名様を交え、一日40人のお

客様が見えて樹下美術館としては大忙しの日だった。

長野の方々には、展示物の中に4月にお家元に薄茶を差し上げ

た際に用いた水指と菓子器があり、また展示中の色絵と鉄絵の

テーマとも好評の印象を受けた。

倉石隆の「人生」や「男の像」の面白さも共感して頂けて嬉しかっ

た。

バブルが終焉し不況のまっただ中に開館した小さな樹下美術館

は、その後の美術館や博物館が不調の中、10年を迎えたのは一

種の奇跡、とは過日10周年記念の会に於ける齋藤尚明氏の挨拶

だった。

奇跡はピンとこないが、毎年の年度初めに二人の常設展示作家の

テーマを考え、カフェの食器を更新し、わずかのショップ品をしつら

え、庭造りに勤しんできた10年は全く自己流以外何ものでも無かっ

た。

少しずつお客様を増やしているやに見える当館は展示と相俟って、

四季の庭を眺め、爽やかなヨーロッパ食器でお茶を楽しみ、しばし

和むに手頃な場所として認知されつつあるならば、本当に有り難い

ことだと思う。

その庭も真夏の眺めになってきた。

芝生が終わる南の端に昔ながらのヒメヒオウギズイセンが咲き始めた。

樹木が大きくなりカサブランカに日陰の時間が多くなった。

秋に移植が必要かも知れない(ユリの移植は経験ないのですが、、、)

長野市のご一行様。

柏崎市の木村茶道美術館のあと当館をお訪ね頂いた。

信じがたいが、長野より新潟のほうが文化が高いと真剣に話した方

がいらっしゃったという。

隣の芝生に類することではないかと思うが、お世辞であっても正直ち

ょっぴり嬉しく張り合いを覚える。

館内ノートの楽しいイラスト 学芸員に欲しい青年 アルネ・ヤコブセン アルベルト・ジャコメッティ。

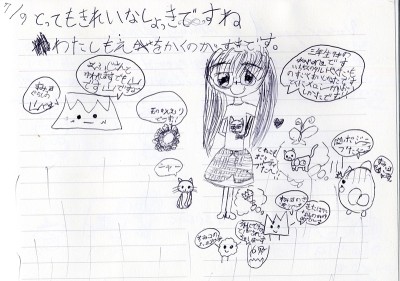

以前にもご紹介しましたが館内のノート、特に丸テーブルのには若い

人たちのイラストが描かれていて楽しい。

本日2点紹介させて頂きました。

9才女子のイラスト。

山、猫、雑草、ホコリ、花の冠など独自のキャラクターが描かれ面白い

です。〝ポジティブ〟が共通のキーワードのようですね。

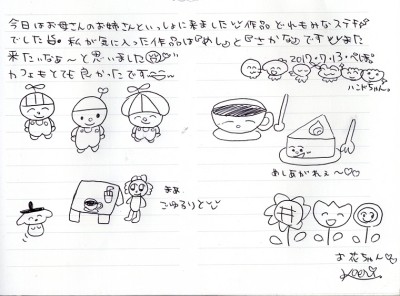

↑こちらはもう少しお姉さんでしょうか、倉石作品の「めし」と「さかな」が

気に入った、また来たいと書かれていました。

どれもほのぼのとしていますが、可愛いハンドちゃんは良いアイディアで

すね。

そして本日お父さんとご一緒の若い男性は展示をご覧の後、カフェに

入るや「この椅子はアルネ・ヤコブセンですね」と仰った。

こんな事を話す人は数年にお一人くらいで、嬉しかった。

米国のメトロポリタン美術館をゆっくり観に行ったという美術ファン。

今夏是非行きたいと考えていた国立新美術館の「ジャコメッティ展」も既

に観ていて、お聞きした話から早く観たいと焦った。

当館は金欠美術館ですが、世が世ならこんな青年を学芸員として迎え

てみたい、と思いました。

※アルベルト・ジャコメッティは倉石隆が影響を受けた芸術家の一人。

氏は1978年の座談会「幻想とは」で〝ジャコメッティの消えそうな形の

中に大きな宇宙を感じる〟云々と語っています。

↑カフェに並んだデンマークのフリッツハンセン社製オリジナルウッドチェ

ア「セブンチェア(ウォールナット)」は1955年アネル・ヤコブセンのデザ

イン。

歴史的な名作椅子は今でも売れ続け、すでに世界で500万脚を売ってい

るという。

一見きゃしゃに見えるが当館カフェで10年経ってもびくともしない。

木の座面ながら2時間、3時間座るお客様がいらしても、一人として固いと

か痛いとおっしゃる人が無く魔法の椅子。

風が吹き抜けるベンチで昼食。

連日暑さは続くが馴れることはない。

仕事場や出先、さらに車もエアコンがあるので、それらをつなぐ

短時間の屋外で参っている。

ある意味屋外以外涼しい場所で過ごしているため、そこを離れ

た途端余計に暑さを感じるのだろう。

炎天下の仕事や熱室の作業をする人も大勢いる。

自分のような者が暑い暑いと言うのは気が引けることにちがいな

い。

そんな日の昼食をあえて美術館の屋外ベンチで食べた。

今年からメニューになったピザトーストを食べた。

およそ二杯のポットコーヒーセットで900円です。

目の前の田んぼを風が渡っていく。

緑の稲が波のように白くひるがえる田は見飽きることがない。

風向きは海風(北風)でパラソルに入っていればそれなりに涼しかった。

本日ご来館の皆様有り難うございました。

昼過ぎのお客様 夕刻の月を邪魔した雲。

本日土曜日昼はカフェに来られる方、展示だけご覧になった

方、展示とカフェの方、あるいは庭を回られた方など、一時賑

やかにお訪ね頂いた。

庭は樹木の濃い緑を背景にテッポウユリとカシワバアジサイ

の白い花が涼しく咲いています。

夕方のの月は雲に隠れては〝いないないバー〟を繰り返した。

雲は芸達者でよく楽しませてもらうが、月との相性が悪く意地

悪をされているような事もままある。

明日の満月は晴れ晴れと昇ってもらいたい。

滋賀県湖西地方に「樹下神社」があった。

昨日お客様から少々驚きの絵はがき頂きました。

扁額に「樹下神社」とあります。

呼び名は〝じゅげじんじゃ〟だそうです。

樹下美術館の名も珍しいとして、神社に樹下があるとは驚きです。

滋賀県大津市に四社、湖西地方には他にも幾つかあるそうです。

樹下美術館は天満宮と並んでいる。

Wellcome Japan Wellcome SHIGAKEN のホームページ

より。

もとは比良山系の山体を神体として生まれたらしく、比叡山延暦

寺とも関係が生まれ、同じく信長に焼かれ江戸期に再建され、明

治初期に樹下神社と名が変わったようです。

樹下美術館の樹下は人が憩うところ、心地良い風が吹く所、あるい

は仏陀が座った所などを、開館時にイメージしていました。

少し調べてみましたが樹下神社命名の由来ははっきりしませんで

したが良いイメージが漂います。

奇しくも同じ名の神社を知って心強くし、いつか訪ねたいと思いまし

た。

お葉書を下さった方にとても感謝しています。

層雲の日 熊本県のスイカ。

本日日中雨雲に被われたもののひどい降りはまぬがれた。

頸城平野を南から西へと囲む山々に低い雲が連なっていた。

雲は白く、含んでいた雨を降らせ終えてほっとした表情を感じた。

高田の西方、南葉山一帯に低く白い層雲。現地では霧がかかっている

と思われる。左方遠くに妙高山が薄く見える(美術館近くで)。

畑にとって雨は一端恵みとなったが、今回豪雨を交えて降り続いたため、

大きなダメージとなった。

果樹園の方は長雨や日照りは年中行事の一つだが、雨のため必要な

作業が遅れることが痛いと仰った。

週間予報では金曜日から週末にかけて少々の晴れ間が見られるようだ。

昨年来、熊本で被災された先生とやりとりさせて頂いていたところ、この

度上越地方の豪雨を心配してスイカとメロンが送られてきた。

熊本産というだけで特別美味しく感じられた小玉スイカ。

一息ついている夏の庭。

昨日の豪雨は上がり、薄曇り時に陽が射した日の日曜日、あたりに

ほっとした空気が漂っていた。

あまり降られると部分的にガラスのように透けてしまうテッポウユリ。

無事で良かったね、と喜ぶ風だった。

4月に近くのホームセンターで求めたクレマチスが二つ花をつけている。

良い色の花は大きからず、とても気に入っている。伸びてきた時の棚作

りを楽しみにしたい。

巣立ったばかりと思われる雀のヒナは恐らく今年の二番子。

三羽のヒナに餌を運んでいた親鳥は、この夏もう一度産卵、子育て

をする可能性がある。

1回に3羽を成鳥に導くとして、3回で9翅、それだけでも大変だが、

この先豪雨と酷暑が待っているので最も過酷な子育てになる。

真夏の鳥たちはしばしば口を開けて呼吸をするが、それ以外は淡々

としているように見えるので凄いなあと感心させられる。

その昔、猫に追い詰められていたヒナや胸が裂けているヒナを保護

して育てたことがあった。

大概上手くいったが、だめだったこともあった。

表情を表さない鳥たちだが、亡くなったヒナの最後は苦しそうに首を

振りながら懸命に立ち上がろうとし、またうずくまるのを繰り返した。

なきがらは折り紙のように軽く痛ましかったが、閉じた目に安息が見

られた。

以来雀にはほかと違った思い入れを覚えるようになっている。

トクサにムギワラトンボが数匹止まっていた。

とても初々しく感じられた。

本日都議選があった。

おごれる者は久しからずは方程式のようだ。

栄枯盛衰はこの先も繰り返されるような気がする。

梅雨の窓にアマガエル。

カラ梅雨と言って葉書を出していたところ、本日はよく降り梅雨本番

の空となった。

昼のカフェのお客様が窓枠でじっとしているカエルを見つけた。

梅雨の窓辺にアマガエル(正式にはニホンアマガエルと呼ぶらしい)。

拡大したカエル。見える部分の体長はわずか1,5㎝ほど。

ミニチュアのオモチャのようで可愛い。

アマガエルは繁殖期に水田へ行くが、それ以外は近辺で生活し、水

中では過ごさない。

また、耕作中の水田周囲で生活するものの、放置されて荒れた田に

は寄りつかないらしい。

人の気配とともに過ごす点で雀に似ている。

樹下美術館は耕作されている水田に隣接しているのでとてもよく見

かける。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月