樹下だより

今夕樹下美術館10周年の集い。

去る6月10日、樹下美術館は満10年を迎えていました。

樹下美術館には特別な日は似合わない、と日頃考えて

いましたが、皆様の後押しもあり本日10周年の集いを行

いました。

若い親族に東京音楽大学の学生がいますので、会の最

初と最後にお仲間で弦楽四重奏の演奏をして頂きました。

初夏の夕べ、館内いっぱいに若々しく爽やかなアンサンブ

ルの調べが広がりました。

参会者様から心温まるお話をお聞きし感謝に堪えません

でした。

恥ずかしながら以下に小生の挨拶の要旨を掲載させて頂

きます。

ご挨拶

10年という歩みはあっという間でしたが、顧みますと何の

保証もないまま小さな舟で無謀にも未知の荒海へとこぎ出

したというのが実状でした。

しかし荒波にもまれるうち、いつしか何か貴重な潮流に乗っ

ていて、気がつけばすでに帰れなくなっていたというイメー

ジが浮かびます。

潮流は費用も労力もまま掛かりましたが、幸いにもそこに

は思ってもみなかった「張り合い」という風が吹いていまし

た。

幸運な潮流と風は以下のような事実の集まりではなかった

かと振り返られます。

●倉石隆と齋藤三郎という親しみ易く貴重な作家に恵まれ

たこと。

●設計家大橋秀三さんと久保田建築さんによって楽しく品

の良い建物に恵まれたこと。

●樹下美術館を愛して下さる皆様の暖かな励ましのお力。

●地域の文化のために日夜心砕かれている方々がいらっし

ゃるという心強い事実。

●陰に日向に樹下美術館を心配して下さる心の友の存在。

●最後に今日まで懸命に樹下美術館を支えてくれた美術館

と診療所スタッフの努力を挙げなければなりません。

ささやかな施設ですが、庭やカフェとの相性の良さと相俟って

昨今はわずかずつお客様が増えているやに聞いております。

また長く念願でした齋藤三郎と倉石隆の収蔵図録がそれぞれ

間もく刊行の運びと相なりました。

今後願わくば貴重な潮流から外れて漂流などすることなくしっ

かり帆を張り末長く航海を続けて参りたい所存です。

どうか今後も樹下美術館のことを宜しくお願い申し上げます。

平成29年6月25日 樹下美術館館長

弦楽カルテット演奏曲目

・モーツアルト:ディヴェルティメントK136より

・ドヴォルザーク:アメリカより

・モーツアルト:アイネクライネナハトムジーク

・ピアソラ:リベルタンゴ

・小山作之助 後藤丹編曲:夏は来ぬ

一首 俵万智さんから少しお借りしました。

〝一人でもここがいいねと言う人が訪ねたその日は樹下の記念日〟

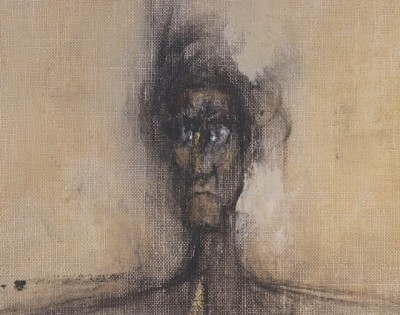

男の像を気に入られたお客様 新潟市と村上市からのお客様 「紅」とテッポウユリ。

本日うすぐもりの土曜日、やや蒸し暑さを感じる一日だった。

このところ初めて当館をお訪ねになる方が多く、熱心に展示を

ご覧頂いている。

本日の親子さんは倉石隆の「男の像」をとても面白い、た顔が、

特に目が気に入ったと喜ばれたとお聞きした。

↑大きな身体に小さな頭部、顔と手に落ち着かない表情が見ら

れます。

↑その顔の拡大。何かを我慢している目は尋常ではなく、フラ

ストレーションで身体が膨らんでしまったのかもしれません。

ある時代の倉石隆氏の自画像と考えられます。

↑午後新潟市と村上市からのお客様は樹下美術館オリジナル

のシーグラスのチョーカーをお求めになりました。濃いブルーと

薄黄色のものだったということですが、それぞれ2000円と1200

円でのお買い求めだったということ、「誠に有り難うございました」

↑ついに真紅になった「紅」アジサイ。その向こうにテッポウユリ

が咲き始めました。

当館は新潟市から110キロ、村上市から140キロはあるので

はないでしょうか。

遠くからお訪ね頂いたのは、過日発行の新潟日報夕刊「Otona

プラス」をご覧になったからとお聞きしました。

あらためて新聞の影響の大きさに驚いています。

一日2回お見えになったお客様 カシワバアジサイ こだわりない樹下美術館。

低温の日が続いていたが本日は暑さが戻った。

それでも朝晩は気温が下がり着たり脱いだり忙しい日だった。

本日はとても熱心なお客様がお見えになり、午前はお友達に案内

され、気に入ったと仰ると午後にはご主人をお連れして再度来館さ

れたという事でした(お家は40キロも遠い所のようでしたが)。

日を変えてこのようなことが時々ある樹下美術館ですが、同日に二

回もいらっしゃったのは初めてかもしれません。

さて庭ではカシワバアジサイが女王のように目立ってきました。

この花は開館以前からあったものを株分けをして増やしました。

↑庭の入り口から見たもとからあるカシワバアジサイ。

手前は増やして5年ほど経ったもの。

右奥に親の木が見えています。

さて当館は開館して10年が経ちましたが、次第に不思議な場所だと思

うようになりました。

手作りの庭、カフェ、ヨーロッパアンティークの食器にデンマーク家具。

メインにはちがいありませんが、もしかしたら建物と展示物さえ樹下美術

館という場所の要素の一つかもしれないという考えがよぎるのです。

和み楽しむ場所に難しい定義などは必要無いのかもしれません。

どうか今後もこだわりなくお気軽にお過ごし下さい、

(初めての方達には熱心に展示もご覧頂いています。展示だけご覧に

なる方の入館料は200円です。)

ユキツバキが描かれていた辰砂(しんしゃ)の壺 岩の原葡萄園の深雪花。

過日新たに齋藤三郎作品が樹下美術館にやって来た。

地に銅を含む辰砂釉を用い、大きな窓を開け、中に地色

で花を、枝葉を呉須(藍色の顔料)で描いた壺。

派手な赤や緑が控えられ、渋めのあずき色と言えばいい

のか辰砂(しんしゃ)が醸し出す壺は伸びやかな形と相俟

って落ち着いた魅力を湛えていた。

居あわせた者で描かれた花の話になった。

これまで見ていた椿とちがい花びらは十分に開きかつ

乱れが見られ、花芯が短い。

枝も従来と異なり軟らかくたわんでいる。

野イバラやチューリップまで斬新な絵付けをした陶齋と

はいえ、花弁の数や芯が違うのでアメリカハナミズキで

はないでしょう、などとも語られた。

意識的に従来と異なる椿を描いているのは間違い無く、

結局「ユキツバキ」ではないかということで落ち着いた。

ユキツバキなら花びらが不揃いに広く開き、花芯はば

らついて短い。

花の不均衡さなどある種の逸脱感が茶人に喜ばれ、茶

室によく飾られる。

枝が細めで軟らいのは雪に耐えるため身につけたもの

らしい。

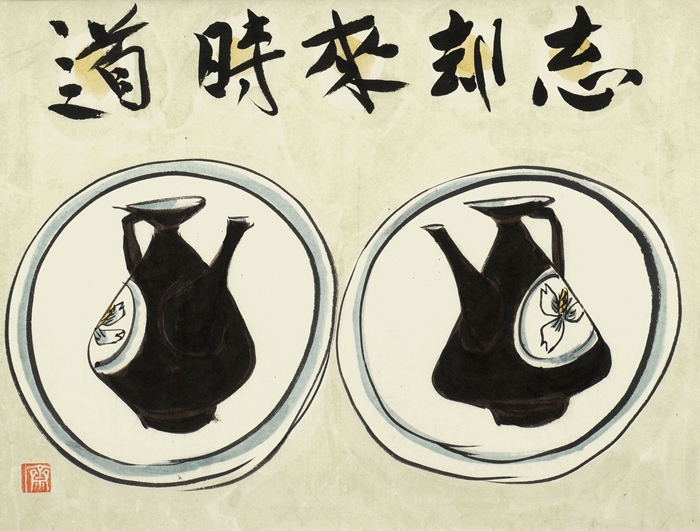

多く見られる陶齋の椿の一例、バランス良い花びらや枝

のゴツゴツ感など上掲の花とは異なる。

所で我が上越市に名門岩の原葡萄園があり、同園で長

く愛されているワインに「深雪花」がある。

「深雪花」のロゼ、白、赤。ラベルの椿図は陶齋の色紙

から取っている。

椿の花びらが不揃いで枝が細くしなやかに描かれて

いている。

「深雪花」はまさにユキツバキを描いたものであろう。

新潟県の花「ユキツバキ」。

この度の辰砂の壺からあらためて陶齋の観察眼と描写

力に敬服させられた。

花はマイペース ガクアジサイ、ヤマアジサイ。

日中かなりの暑さになったが朝夕はさわやかだった一日。

梅雨なのか未だなのかよく分からないうちに、いつしか6

月も半ばになった。

人がお天気を云々する間にアジサイたちは自分たちのペ

ースで色を変えあるいは強めている。

見頃になった「クレナイ」。

少しずつ足してあちこち5株くらいになりました。

クレナイと競うように咲いている青いアジサイは藍姫らし

い。

ヤマアジサイは産地によって色々な名が付いている。

買った時には名札があったのだろうが、それも見失い、た

だ育てているだけなので、大抵名を忘れている。

名は忘れても可愛がっていればいい、と思うのだが当人た

ちはどう感じているのだろう。

ただし、このアジサイの名は?と希にお客様に訊かれるこ

とがあるのでうろたえてしまう。

さて上記のアジサイはいずれもヤマアジザイの種類で、こ

れまで古い覚えのままガクアジサイと記していましたので訂

正させてください。

ガクアジサイは木、葉、花ともヤマアジサイより大型で、葉

には光沢あるということです。

樹下美術館の北側の庭に数本あるものが相当すると思わ

れます。

花期もヤマアジサイより半月~一ヶ月近く遅れるということ

ですが、その通りの順序で咲きますので、こちらがガクアジ

サイなのでしょう。

アジサイは土壌のPHで色が決まる(変わる)といわれます

が、ヤマアジサイにはそのような性質が無いという事、当庭

でも青、赤いずれも毎年同じ色で咲いています。

芝生がきれいになってきた 月は長いカウンセラー。

美術館の館長なのに連日庭いじりのことばかりで、恐縮を禁じ

得ない。

その庭で一昨日は男性スタッフに芝刈りをして貰った。

建物の周囲400㎡ほどある芝生は、随所に円形の抜けや、

白っぽいまだらを生じ、時間を見つけて手当を繰り返してきた。

一回目なので軽めに刈って頂いた。

昨年は最初から強めにお願いして失敗した反省がある。

こざっぱりと刈られ、弱りの見えていた場所も青々として気持ち

良い眺めになった。

刈ってみると今後の手当が必要な場所がよく分かるので、仕事

後夕食まで肥料入りの土(とても便利)をくべて撒水した。

終えてふり仰ぐと、間もなく満月となる月が東の空に昇ってい

る。

今日は飛行機雲が賑やかだったので、午後からずっと彼らと

ちょっとしたインスタレーションの構成で忙しかったようだ。

さて月には色々と仕事があり、中でも地上の悩みや不満や

願い事、あるいは呟きなどを聴くのが重要な役目になってい

る。

三日月の頃は「ああそうなのね」と小声でうなづき、

半月の頃は「うん分かる、分かる」と相づちを打ち、

満月の頃は「本当!大変だったんだ」と心こめてねぎらう。

月はその昔らか聴き上手なカウンセラーだったにちがいな

い。

お天気や月齢によって気まぐれな所もあるが、無料なので

問題なく続けてこられたのだろう。

第7校の図録 柿崎海岸のカモメと海岸植物 美術館のホットサンドと食器。

間もなく校了となる第7校の図録が印刷屋さんから届いていて過

日

点検後、陶齋のご子息齋藤尚明氏に最終の監修をしてもらった。

末尾に立派な仕上がりを期待しています、としたためられていた。

午前中直しが入った校とともに、最後にしたい原稿シートを直した。

昼過ぎていつもの柿崎海岸(中央海水浴場)へ行ってみた。

本日やや肌寒く昼の浜は人気が無かったが清々しかった。

コウボムギの群生。海岸植物の中で最も海の近くて繁殖できる。

荒れた日はまともに波をかぶることもあろう。

↑ハマボウフウの花。この段階はつぼみと言えば良いのだろうか。

美術館で遅い昼食(半分サイズのホットサンド一イッチに2杯分のポット

珈琲で750円)。10周年を記念して使用しているシェリー社のアールデ

コ調デザインであるクインアンタイプの食器はとても人気がある。現在5

客だけですが、それぞれ柄が違っていて楽しめます。

写真は「サンライズ&トールツリー:朝日と高い木」という柄です。

昨日に続いてほど良くご来館いただき、皆様に感謝いたしてます。

60年ぶりの級友 嘗て上越に咲いた大輪の花 忘却来時道。

予報通り気温が下がった日、雲は多かったが夕刻に向かっ

て晴れ間が見えた。

本日は60年ぶりと言ってもいい懐かしい級友T君がご兄弟

やいとこさんたち9人の方々で来館された。

大きな会社を勤め終え、代替エネルギーの研究機関にいる、

ということ。

真面目でどこか人なつこさを感じさせるT君は60年経っても

当時のまま、長い時間と遠かった距離が一瞬にして縮まり、

互いに学生服を着て話をしているような錯覚を覚えた。

皆様の親御さんたちは戦後高田の文化興隆時代の最中に

生きた人々で、子供さんである皆さんもその影響下で育ってい

る。

当時の地域には著名な詩人、歌人、小説家、童話作家、俳人、

民俗学者や茶人、画家、彫刻家に宗教家、そして写真家など

極めてバリエーション豊かな人々が居て、さらにその友人たち

が遠くから訪ね来るので地元を巻き込み渦のごとき文化交流

が生まれていた。

その香り高い大輪の花が咲いた時代に酵母の如く人々を繋

なぎ若者を刺激し、地域を芳醇にした存在の一人が、他な

らぬわが陶芸家齋藤三郎だった。

T君のタブレットには三郎氏の陶芸作品や臈纈染めまで収めら

れている。

その中の一つに、円相が描かれ中に「忘却来時道」と描かれた

徳利があった。

意味を聞かれたので漢詩の一節で〝来た時の道を忘れてしまっ

た〟とお答えした。

当館にある齋藤氏の水注ぎの絵にその言葉が書かれている。

唐代において天台山の自然に仙人の如く同化するように暮らし

たという奇僧寒山による詩で「十年帰不得(十年帰るを得ず)」に

続く一節。

来た道を忘れてしまった、は人それぞれに解釈が可能だ。

もう帰る気がしない、もう引き返せない、過去へ拘泥しない(前進

あるのみ)、今が一番、俗世を忘れたなどあろう。寒山詩では最

後の意味合いであろう。

私なら、来た時の道を忘れたい、が一番ピンときそうだ。

T君と話に夢中になり、館内の皆さんのスナップを忘れてしまっ

た。以下は今期の様子ですが、一行様には熱心に観て頂き有り

難うございました。

そして日が長い。

5時の閉館まじか、お客様がはけた頃合いから、庭仕事をした。

成長に問題がある二株のクリスマスローズを植え替えた。

庭は縦横に樹木の根が張っているので、移植は容易ではないが、

心だけは込めた。それから同じく心込めて芝に目土をして雑草を

取った。

約一時間半、終わってほくほく線の田んぼに寄り道をして夕焼け

電車を撮った。

明日また寒さを交えたお天気だという。

初夏の昼のレコード A・ルービンシュタイン、F・クライスラー、エディット・ピアフ。

昨日と打って変わって気温が下がり過ごしやすかった日。

昼休みにSPレコードを持参された方と蓄音機を回し、お客様を交え

て聴いた。

A・ルービンシュタインのピアノでショパンのノクターンから一曲、F・ク

ライスラーのヴァイオリンでヘンデルを、エディット・ピアフのシャンソ

ンは谷間に三つの鐘が鳴るだった。

機能は単純だが加工の無いヴァイオリンやピアノの音が時代を超え

て館内に響きわたる。。

当時の演奏家たちの丁寧な音は6月第1日の庭の眺めとともに安心

で心地良かった。

谷間に三つの鐘が鳴るは自分の中学校時代にはほかのグループ

が盛んに歌い、ラジオからしばしば聞こえた。

一人の子供の誕生と結婚、そして晩年の死を告げる谷間の鐘が歌

われている。三つの鐘は人生で鳴らされる三回の鐘の事になる。

戦後間もなく発表され、日本におけるリンゴの歌と同様に大戦で疲

弊したフランス国民に安息と勇気を与えたという。

エディット・ピアフ (1915年 – 1963年)。フランスで最も愛されている

歌手の一人。貧しい生い立ちと比較的短命で波乱の人生だったが、

国民的象徴にまでなった人。

本日聴いた盤の状態はいずれも大変良く、およそ70年前の人々に

同化してゆくようなひと時だった。

春を待っていたら夏まで現れた。

冬うち首を長くして待っていた春。

ちょっと待って、と声をかけているうちに春は急行列車の如く

行ってしまい、声も掛けないのによっこらしょ、と夏が現れた。

本日は新潟市や村上市、長岡市など新潟県の北東部で

30℃を越え、5月としては記録的な真夏日となった。

(新潟市秋葉区で本日の国内最高気温に達したという)

いつもなら当地上越地方は県内でも高温となりがちだが、本

日高田の最高気温は29℃で止まったらしい。

そのせいかうだるような暑さは感じなかった。

記録的な高温となった一帯では東よりの風が吹き、当地域は

北風だったことが幸いしたのかもしれない。

明日は一転して22,3℃の最高気温だという。

本日夕刻、風邪の人が続けて見えた。

寒暖に揺さぶられ、体調を崩されている。

面倒がらず衣服や寝具に気を使うのが良さそうである。

明日夕刻晴れれば良い夕焼けが見られるかもしれないが、

どうだろう。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月