樹下だより

秋更けて積雲のマリンホテルハマナス、太宰治、野菊、ホオズキ。

青空に沢山の積雲がゆっくり移動していた爽やかな日。

午後の陽に映える上下浜のマリンホテルハマナスと近くの草地にあし

らわれた石のオブジェ。

過日の100キロマラソン当日、この場所で写真を撮ったが寒かった。

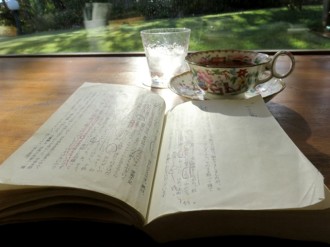

樹下美術館のカフェで太宰治の本。

この文庫本を反復して読んでいて、短い「ヴィヨンの妻」は8回

読み終った。

また頭の体操と銘打って「ヴィヨンの妻」の冒頭2ページを暗記し

たが、これを寝る前にそらんじていると面倒くさくなるのか、すぐ

に寝つく。

樹下美術館の庭、秋の名物の一つリュウノウギクとノコンギク。

朝夕の寒さに色冴えてくる。

白いリュウノウギクは8年前に東京の叔母が、富士山が見える山荘

の庭から贈ってくれた。4,5株だったものが樹下美術館で沢山増えた。

美しい網目が現れてきたホオズキ。

8月はじめ近くのホームセンターで買い、下旬に庭に移した。

来年も沢山実を付けてくれればいいが。

秋になって作品をご覧になる方が増えている。

明日は15名様の団体が来られ、少々の説明をさせて頂く

予定。

最近当館に収まった陶齋の小さな湯呑の大きな世界。

最近樹下美術館に齋藤三郎(初代陶齋)の湯呑が収

まりましたので、数種を選んで掲載致しました。

いずれも草花の趣を生かし、器の小さな面を一杯に

使い、デザイン性に優れ、背後の大きな自然さえ感じ

させるものでした。

華やかなモチーフを鉄絵の具のさび色や、呉須の青に

よるモノトーン調で描く。

個々の風情を知り、表現に結びつける感覚と手筋の良

さなど、陶齋ならではの品だと思います。

↑鉄絵芙蓉文湯呑。

涼しげな花を器全体を埋め尽くすように伸びび伸びと

描いています。

↑染め付け露草文湯呑

花を囲むように絶妙にあしらわれた葉、この花の特

徴を良く知っている作者ならではの洒脱な図柄です。

↑染め付け水仙文湯呑。

強い筆致で描かれた水仙はビュッフェのタッチを思

わせます。

ダミ筆(輪郭の中を埋めたり、背景を塗りつぶしたり

する時の太めの筆)の青が早春を伝えています。

↑鉄絵秋草文湯呑。

ススキに掛かる半月が渋い鉄絵の具で描かれ、薄く

掛けられた白のうわぐすりが微妙な月明かりか夕靄

を現しています。

尾形乾山の趣を有した洒脱な一作ではないでしょうか。

湯呑は陶齋ワールドが凝縮された器でありましょう。

それらは日々手に取られるものゆえ、一層心込めら

れたかのようです。

お身内によると生涯何万個単位もの湯呑を作ったの

ではないか、ということ。

樹下美術館にも4,50の湯呑があり、カフェで飲食

後に、お番茶のサービスとして用いています。

いつか湯呑展ができれば、と楽しみにしています。

この度は、いずれも昭和20年代中頃から30年代中

頃までの作品でした。

本日電車で五泉と栃尾から吟行に来られたお二人

様、作品からカフェそして丁寧に庭を見て頂き有り難う

ございました。

良い句が出来ましたか。

頂いたギンナンが混ぜご飯に 原発と県知事選。

雲を見ることもなく晴れわたった土曜日だった。

本日殆どのお客様が男性だった、と聞いた。

美術館に、カフェに男性、きっと様になっていたことでし

ょう。

明日日曜日は当館には珍しく50名近く団体さんの予約

が入っている。

半数ずつ一時間を置いて来館され、作品鑑賞のあとカフェ

に入られるということ。

絵画ホールに8名様用のテーブルを出してお茶のサービ

スをする予定。

↑その路傍でひときわ明るく咲いているミゾソバ。

小さなお菓子のようだ。

↑日暮れ時、庭の落ち葉を掃き終えると大きな月が明るい。

明日が満月らしい。

↑昨夜頂き、妻が剥いていたギンナンが混ぜご飯になった。

頂いた生姜は味噌漬けになって向こうに、恥ずかしながら

左はスズキのムニエル、汁椀は鶏肉とカブのすまし汁で

した。

さて明日は新潟県知事選挙の投票日。

知事おろしと新聞の同調、終盤に於ける知事を巡る不可

解な動勢、心ない中傷、、、今夜の澄んだ月と反対に選

挙は汚濁の印象を深めた。

最大イシューと考えている原発は、一旦ことが起これば

広大な周辺地域で故郷を捨てさせる底知れぬ破壊力を

有している。

軽々に安全の担保を言うほど、原発の恐ろしさへの無理

解が露呈する。

事故に備えてヨウ素剤を手許に置かなければならない生

活など歴史的暗黒であり、事あれば離郷の止む無きなど、

何と無慈悲な施策であろう。

40年間真面目に納税してきた結果がこれだとは、涙が出

てくる。

もともと新潟県は穏やかで海山川田園に恵まれ、創造的

工芸、技術の盛んな県だった。

人々が安心して励み暮らせ、喜んで人が集まる県であるこ

とを心から祈り願っている。

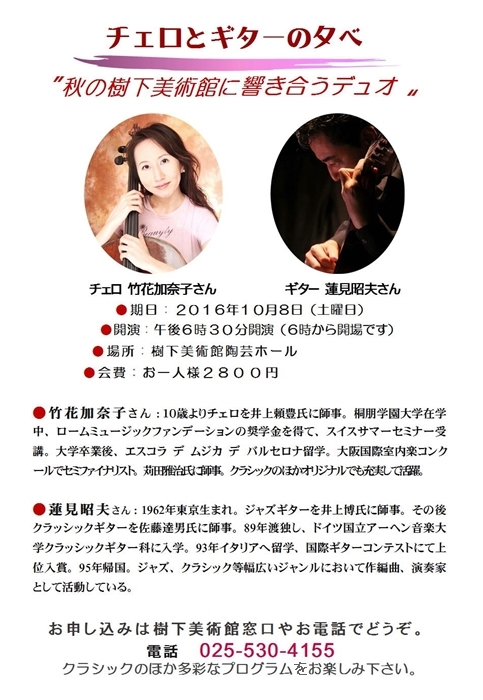

充実したコンサート。

今夕50余名のお客様をお迎えして「チェロとギターの夕

べ」コンサートが終わった。

チェロの竹花加奈子さんとギターの蓮見昭夫さんの演

奏は素晴らしかった。

蓮見さんのギターが深いチェロにメランコリックに時に激

しい切れ味をもって絡み、迫力あるデュオが体現されま

した。

バッハの貴重なパストラーレはじめクラシック曲およびお二

人それぞれのオリジナル曲は、いずれも込められた心とと

もに鮮やかな陰影をもってホールを満たし私たちの胸に響

きました。

当日、真っ赤なドレスの竹花加奈子さん

カルメンからハバネラとセギリーディァ、そしてリベルタン

ゴ、あるいはご自身のスペイン時代を回想するオリジナ

ル曲など、情熱的なプログラムにドレスがとても合って

いました。

心満たされた小雨の夜、暖かなお客様に恵まれ、幸せな

音楽会でした。

それにしても樹下美術館のホールは弦楽器を良く響かせ

る。

演奏者のお二人様、本当に有り難うございました。

また遅くまで会場設営に関わって頂いたスタッフの皆様お

疲れ様でした、とても感謝いたしてます。

台風上陸と新潟県 リンドウが賑やかになってくる。

昨日のノートにこの度の台風18号が新潟県に上陸

すれば1951年観測以来初めてのことになる、という

ニュースのことを書きました。

これを聞いて、へえー、沢山台風が来ていたのに一

個も当県上陸が無かったのか、と少々驚きました。

ところがその上陸の仕方ですが、何処にも寄らずに来

るいわゆる初上陸か、一度他で上陸した後、一旦海に

出て再び上陸する場合も含めるのか、区別が付きか

ねていました。

調べてみると初上陸、再上陸陸含めて、新潟県への台

風上陸は観測史上まだ無いということでした(新潟気象

台)。

ところで島に台風が来た場合、「上陸」とは言わず「通

過」と呼ぶらしいのです。

つまり佐渡では通過になり、本土側の新潟県なら上陸

というわけです。

ついでながら上陸の呼称は九州、四国、本州、北海道

に限って使われ、沖縄ように島からなる県ではどんな

に沢山来ようと、みな通過と表現されるらしい。

また小さな半島を横断する場合も通過が使われるよう

ですが、能登半島や紀伊半島、房総半島のように大き

な半島の横断は通過か上陸かはよく分かりませんでし

た。

18号は近いうちに温帯低気圧として消滅するらしいの

ですが、現在22時すぎ、木立や空には風の音が強くな

ってきました。

18号は台風として果たして新潟県に上陸するか否か、

その前に被害など無いことを祈っている次第です。

今夕の四ツ屋浜、台風がもたらす暖かな風が吹き始めていました。

トクサには芝や雑草が入り込んでいます。しかし雑草を取ろ

うにもびっしりトクサが生えていますので、中に入りにくいの

です。

本日は茂ったトクサの一部を抜き、そこを足場にして一本一

本シラガを抜くように短時間でしたが、雑草を取ってみました。

再び苔も増えましたので、昨年のように鎌でそぎ、フルイに掛

けて処理する予定です。

根気がいりますが、行った分だけきれいになりますので、張り

合いです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

午後、ご来館されたお二方が展示をご覧になり抹茶を飲まれ

ました。カフェで名刺をお出しすると、驚かれた表情をされまし

た。

名刺には名の他に茶名を入れてありますが、男性が「私の茶

名も同じです」と仰り、こちらがびっくりしました。

お客様は表千家、小生は裏千家茶道。

長野県からお見えになったということ、奇縁に出会えて嬉しか

ったです、真に有り難うございました。

※茶名:茶道の稽古を重ねて段階を踏み、一定の期間がくる

と家元から茶道上の名が贈られる。

私は亡き渡辺宗好先生の元へ昭和62年から15年通った段

階で頂戴した。

お茶の導きを頂いた宗好先生にあらためて深く感謝申し上げ

ます。

現在23時を過ぎましたが、急に風が強まりゴーゴーと「なりふ

り構わぬ」吹き方となり家も揺れて心配です。

これは温帯低気圧ではなく、台風そのものです。

良く晴れた10月最初の日曜日。

10月最初の日曜日の日中は気持ち良く晴れた。

午後やや遅くカフェに寄り、身辺や近隣にカメラを向けた。

↑晴れ間を見て急いで仕上げたのか、女郎蜘蛛の真新しい巣が

見られた。

角度によって美しく光る。

↑先日記載した時は沢山いたクロアゲハ(多分)の幼虫が二匹だけ

残っていた。

近くでサナギになったのか、心配した金柑は丸坊主を免れたようだ。

昨日長袖、本日半袖とめまぐるしい気象に、衣服を出したり引っ

込めたり。

大きな台風がこちらを向いていて、明後日あたりから当地も影

響を受けそうだ。

初めての皆様、ご常連の方々、ご来館に感謝いたしてます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

女子ゴルフ4大メジャー競技会の一つ、権威ある日本女子オープ

ンゴルフ選手権競技でアマチュアの選手が年間億の賞金を稼ぐよ

うなプロたち抑えて優勝した。

本選手権史上初のことが、わずか17才の高校生によって成し遂げ

られた。

アマチュア、若者、恐るべし。

10月8日のプログラム 秋の日射しと空。

次週土曜日10月8日のコンサート「チェロとギターの夕べ」

のプログラムが演奏者さんから届きました。

チェロ:竹花加奈子さん、ギター:蓮見昭夫さんのデュオ。 虫の音聞こえる秋の宵にふさわしいロマンティックなプロ グラムです。

スペインで学ばれた竹花さん、ドイツで学ばれた蓮見さん の息の合った一種エキゾチックなデュオは樹下美術館のホ ールを心地良く振るわせることでしょう。 個性にじむお二人のオリジナル曲も大変楽しみです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ さて雨降り9月でしたが、この数日は日射しが戻っています。 夕刻のいっとき、秋の芝生に木漏れ日が落ちる時間の静けさ に心休まります。

↑今夏の日照りで苦労した芝生がやや落ち着きを取り戻した。 これから肥料と土をくれる秋の作業が待っている。

カフェの図書の入れ替え その3

去る9月21日からカフェの図書につきまして、新たに追加する

ものを掲載しております。

本日は25日に続いて三回目最終回のご案内です。

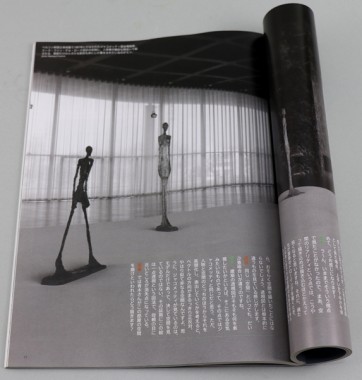

↑「芸術新潮 特集 ジャコメッティ」

芸術新潮2006年7月号 新潮社

倉石隆氏の奥様から「主人が影響を受けた芸術家の一人」と

して何度かお聞きしたアルベルト・ジャコメッティ。

当書は2006年、神奈川県立近代美術館で開催された展覧会

に合わせて刊行された雑誌特集。

超人的なこの芸術家自身や評論家の言葉は難解なものが多い

が、誌上の作品から直接的に人なつこさや親近感を覚える。

作品は存命中から人気があり、現在のオークションでは想像を

超える高値がついてその都度話題になる。

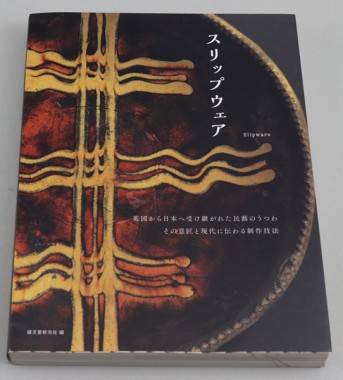

↑「スリップウェア」

編者・誠文堂新光社 誠文堂新光社 2016年1月23日発行。

スリップウエアは古くからヨーロッパや中国ほか世界各地

にあった陶器だが、18世紀、産業革命を期にすたれ、一

部のコレクターの手許に残るだけなっていた。

1913年にスリップウエアが載っているイギリスの古陶器

の書物を若き日の陶芸家富本憲吉と美術家柳宗悦が偶

然別々に目にして魅惑されたことから、日本に於ける本陶

器への熱い注目と憧憬が始まった。

すぐさま在日中の英国の版画家バーナードリーチおよび

同時代の陶芸家濱田庄司、河井寛次郎らの知ることとなり、

自らも渡英して調査研究と収集を行なった。

彼らはいずれも当時起った民芸運動の中心的人物たちで、

洋の東西を越えて存在する素朴かつ一種斬新な芸術に触

発され、それぞれの作風に生かすに至った。

富本と共に陶芸の研究を重ねていたリーチは帰国後、窯を

築き、途絶えたスリップウエアを、和の味わいも加えた独特

の作風で現代に蘇らせた。

本書は英国を中心に各国の作品およびリーチや日本の現代

の作家のものなどを詳細に紹介している。

暖かみと面白みを有した器は鑑賞でも良いが、肉などの煮

込み料理を盛ったらどんなに素晴らしかろう、と心惹かれる。

※富本憲吉は当館齋藤三郎の二人目の師。

↑「新潟の絵画100年展」

編集構成・新潟市美術館 1989年9月1日発行。

開館5年目に開催された明治、大正、昭和の新潟県出身者

および新潟県をモチーフにした130名の作家の224作品が

網羅された画期的展覧会の図録。

あらゆるジャンルと個性的な画風が見られて興味深く、また

意識せずとも地元感が横溢する一冊。

上越市出身では、小林古径、矢野利隆、飯田春行、牧野虎

雄、賀川隆、舟見倹二、堀川紀夫、富岡惣一郎、柴田長俊、

矢島甲子夫、串田良方らとともに、樹下美術館の倉石隆も三

点が収載されている。

県外人として齋藤真一、寺田政明ほか幕末明治初期の画家

チャールズ・ワーグマンらの新潟県に関する作品も見られる。

また県内の洋画黎明期の人、小山正太郎による「春日山より

米山を望む」(1899年)の古色溢れる頸城野が美しい。

↑「會津八一の法帖」 中央公論美術出版 昭和54年2月25日発行。

法帖(ほうじょう)は主に書家の作品をまとめた中小サイズの

書物。

自ら作成したものと、後人が編さんしたものなどがある。

当書は會津八一の書が7つの範疇にまとめられ、それぞれ

の末尾に読みが丁寧に記載されている。

7月にたまたま東京から樹下美術館を訪ねられたお客様か

ら贈呈された八一に関した書物のうちの貴重な一冊で、感

謝を禁じ得ない。

八一は樹下美術館の陶芸家・齋藤三郎と親交され、氏に

「泥裏珠光(でいりじゅこう)」の号を与え、高田で書き入れ陶

器の制作を共同で行い、東京で発表している。

↑「写真集 私」 著者・濱谷浩 湘南文庫1991年3月28日発行。

戦前戦後、縁あって上越市に住んた世界的な写真家を、関係

者などが撮影したアルバム。

都内のダンディな青年、軍を撮る軍服姿、上越地方におけ

る山間の撮影の一コマ、高田での幸福な結婚、雪国、裏日

本、表日本、それぞれの風土に密着して仕事をする本人が

写っている。

大磯の新居の正月、床の間に着物姿であらたまる夫を写し

たのは朝(あさ)夫人。

後年夫人永眠の際の氏の様子は真に辛い。

だが晩年に訪れたアメリカでタイツのゴーゴーガールと踊る

写真には、自己の全てを出し切って生きる渾身の芸術家魂

を垣間見る事が出來る。

※写真集「福縁随所」では齋藤三郎を撮影している。

以上この度の入れ替え図書14冊を紹介させていただきました。

当館の二人の展示作家、齋藤三郎と倉石隆両氏や上越市や新

潟県にゆかりのあるものなどを交えて選んでみました。

ご来館の節にはお手にとり、どうかお楽しみください。

樹下美術館のホームページの「本」の改訂は来週中にさせてい

ただきます。

カフェ図書の入れ替え その2。

カフェの図書に10数冊の本を追加している所ですが、如何せ

んカフェも本棚にもスペースに余裕が無く、長く置いているもの

との入れ替え中しといった次第です。

本日は新たな児童書を掲載させて頂きました。

文章や漢字などから本によってはむしろ大人向きと言っても

良いかな、というものもあります。

↑「雁の童子」 作・宮沢賢治 絵・司修 偕成社2004年9月発行。

ある中国の砂漠でのこと、空を飛ぶ7羽の雁の6羽が次々と鉄

砲で撃ち落とされ、人間の老人の姿になって死んだが、無傷だっ

た幼い雁だけ童子となり、ある夫婦に育てられる。

童子は純粋で賢く、新たな両親に愛されたが、いつか自分の姿

に似た砂漠の洞窟の壁画を見て倒れ、天に召される。

物語からいつとはなしにサンテグジュペリの「星の王子さま」がよ

ぎる。

沙漠、天から降り再び戻る子供、純粋さ、存在の意味への気づき。

などだが、本書は雁の童子を通して仏教上の輪廻転生が透明感

をもって書かれている。

司修の挿絵から愛らしい童子の転生と哀切さが広がり伝わる。

氏は若き日より樹下美術館の展示画家倉石隆と親交し、かって

当館において倉石氏について講演して頂いたご縁がある。

当書は十分に大人向きであり、巻末には流沙(るさ)→タクラマカ

ン砂漠、などの註釈があって助かる。

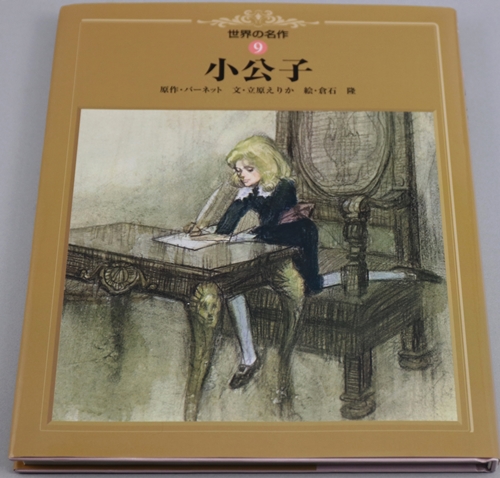

↑「小公子」

原作・バーネット 文・立原えりか 絵・倉石隆 世界文化社発行。

アメリカの裏町で元気よく過ごしていた少年は、イギリス貴族

の跡取りだった、という物語。

英国で出版された時代1886年(明治19年)には貴族制度が残

っていて土地、村人、税も貴族のものであり、貧富の差は激しか

った。

そんなイギリスに渡った少年が、いかめしい伯爵の祖父との間

で次々と新しい出来事を起こす。

挿絵の倉石隆は樹下美術館で常設展示している画家。

しばしば人物を細長く描いたが、この本でもその特徴が見られて

いる。

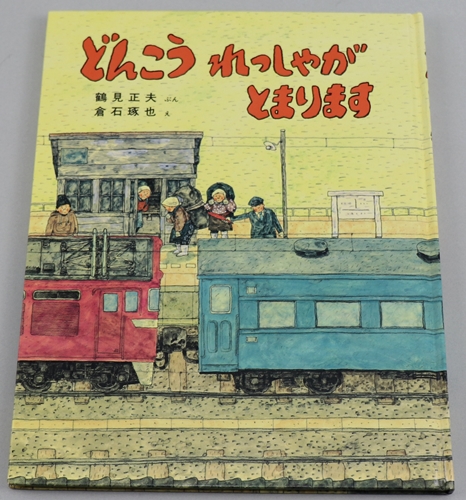

↑「どんこうれっしゃがとまります」 文・鶴見正夫 絵・倉石琢也。

電車好きの子供は海辺の駅のそばに住んでいる。駅は夕陽が

きれいで、冬に雪が降り、新潟県柏崎市の信越本線「青海川

駅」を彷彿とさせる。

著者は新潟県の出身で挿絵は倉石隆氏のご子息倉石琢也氏。

お二人とも青海川駅を良く御存知だったのではないだろうか。

琢也氏は多くの児童書に挿絵をされているが、それぞれの本に

合わせて多様な描法を駆使される。お父様譲りの確かなデッサ

ン力の賜物にちがいない。

↑「ルノワールの絵本」 著作者・結城昌子 小学館 1994年1月1日

発行、2016年5月29日第30刷発行。

過日のルノワール展のショップで購入してきた。代表作や細部の

人物や小物などに焦点を当てて、鑑賞の素朴な手引きとなる

よう編集されている。

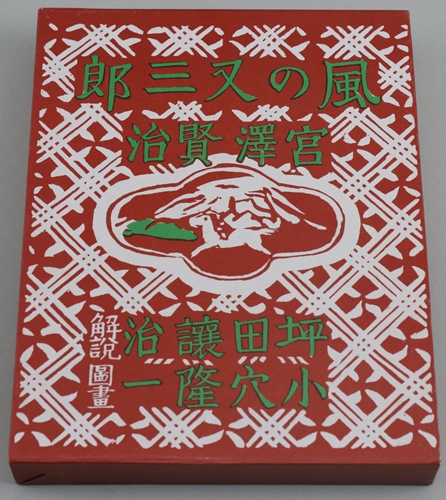

↑名著初版本復刻修行選「風の又三郎」 著者・宮沢賢治 図畫・小穴

隆一、解説・坪田譲治 日本近代文学館 1985年4月20日発行。

宮沢賢治亡き後の昭和14年、氏の初めての児童書として刊行され

た書籍の復刻版です。

「風の又三郎」のほか「貝の火」「蟻ときのこ」「セロひきのゴーシュ」

「やまなし」「オッペルと象」が収められている。

賢治の倫理観、世界観、深遠な自然界の物語性が伝えられる。、

丁寧な解説は野尻湖に疎開していた児童文学者、坪田譲治、挿絵

は芥川龍之介の無二の親友で、「この人を父と思え」と子へ遺言さ

れた小穴隆一。

ちなみ小穴氏は樹下美術館の画家・倉石隆が学んだ太平洋美術学

校の前身である太平洋画会研究所の出身者。

復刻とはいえ、初版と同じ外函つきのハードカバー装丁をそのまま

受け継いでいて、ノスタルジックな一冊になっている。

近づく「チェロとギターの夕べ」 本日お彼岸のSPレコード。

本日秋分の日は終日小雨が降ったり止んだりしました。

毎日梅雨のようですが、週末には晴れ間がある模様です。

さて10月8日(土曜日)のチェロとギターの夕べトが近づ

きました。

小さなホールで心と耳はおろか肌まで振るわせる二つの

楽器の演奏にご期待ください。

お陰様で現在30名様を越えましたが、いま少々の余裕が

ありますので、皆様ふるってご参加下さい。

先日、富山市からお申し込みがあり、びっくりしています。

本日SPレコードを持参された方と蓄音機を回して聴き

ました。

ショパンのワルツ10番(P/リパッティ)やバッハの音楽

の捧げ物(イタリアントリオ)ほかがかかりました。

特に絶品とされるリパッティのショパンのワルツには皆

で深いため息をつきました。

電気を用いず、盤の振動波形から直接取り出される音

楽ですが、不思議と雨の日が合っているように感じられ

ます。

針からサウンドボックスを経てホーンへ、そして耳へ。

自然な音の伝導に、雨の日の湿度が優しく作用してい

るのか。

あるいは、しっとりした雨の日は心を鋭敏にする何かが

あるのもしれません。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月