樹下だより

カフェの図書の入れ替え その1。

カフェの図書を十冊ほど入れ替える予定ですので、何回かに

分けてご案内致します。

以下は明日から置かれる本です。

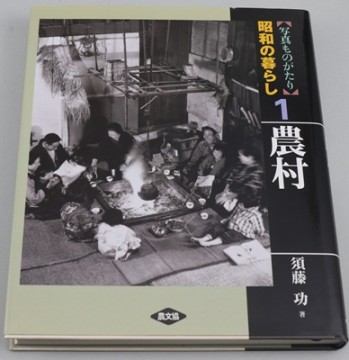

↑「写真ものがたり 昭和の暮らし1 農村」

著者須藤功 農山漁村文化協会 2004年3月10日発行。

草の道、藁葺きの家、一家総出の手仕事、働いて働いて働く

一年、子は親の傍らで手伝い遊び育ち、近隣縁者が助け合い

祝いあった農村。

一部は昭和50年代中頃まで続いたこうした姿は“貧しくとも

豊か”と言われるように、あるいはそれ以上貴重な異文化の

如く記録されている。

私たちは、日頃忘れ物をしては探したり取りに戻る。

克明に撮影された昔の農村の一枚一枚の写真には数え切

れないくらいの忘れ物が写っている。

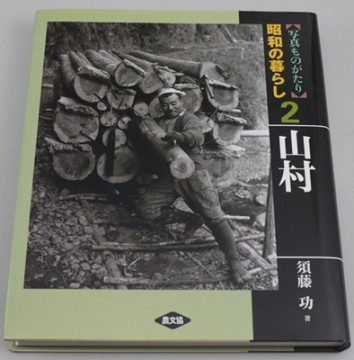

↑「写真ものがたり 昭和の暮らし2 山村」

著者須藤功 農山漁村文化協会 2004年6月15日発行。

山村は農村よりも暮らしが複合的である。山村とは言え一部

に棚田を有し、山の木を切り運び植林し、獣や川魚を獲り、

炭を焼き、焼き畑を行い、ヒエやソバを栽培し、山ほど山菜を

採り険しい山坂を歩く。

いつ何処で何が採れるか、子供もよく知っていて、山に入ると

「これは来年の分」と言って取り残しをするのも山村の智恵だ。

危険が多いため農業よりも役割分担などに厳しさが見られる

が、神への祈りと感謝そして祝いごとは農村と良く似ている。

上掲の二冊から、農村も山村も化学とガソリンと電気の導入

で、仕事は様変わりし、生活様式や交通手段も変わった。

筋肉と智恵と忍耐で助け合いまた喜びあった一昔前までの農

山村の暮らし。

戦や学芸ばかりが歴史ではないことを深く知らされる。

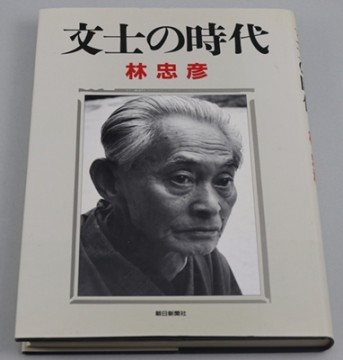

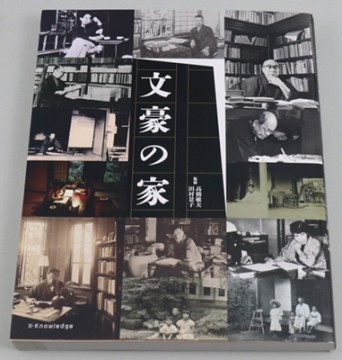

↑「文豪の家」

著者(監修)高橋敏夫、田村景子 エクスナレッジ2013年4月

30日発行。

昔の人は今より多く住処を変える。転勤族でもないのに作家た

ちは次々よく替えている。

本書には生家をはじめ最も愛した家を中心についの住処まで、

太宰治から若山牧水まで36人の文学者の家と室内の写真が、

時に本人自身とともに並ぶ。

しもた屋から豪邸まで様々で、純和風と和洋折衷が多い。

故郷でも仮住まいであっても、家は作品にこまやかな影響を及

ぼしている事が分かる。

作家を撮影した写真集で、接近したポートレートもあるが、

多くは書斎や庭や、何かの風景などと共に撮影されている。

ゴルフ場の石川達三、油絵を描く田村泰次郎、破れ障子の

前の檀一雄、大きなライオンに餌をやる火野葦平、郊外で子

供に囲まれる坪田譲治、枯れ野でヤギを散歩させる伊藤整、

競馬場の舟橋聖一、着物姿が似合っている吉行淳之介、

大岡昇平、大佛次郎、亀井勝一郎そして高見順、私も一応

座ってみた銀座のバー「ルパン」のカウンターの太宰治。

83人もの文士たちが有する、時代と生い立ちに翻弄されつつ

ペンを執り続けた気骨と、確固たる個性に加えて滲む独特の

エレガントさは一体なんだろう。

昭和時代、テレビやジャーナルにはしばしば作家が登場し、

その人の本を読んでいなくても名前と顔くらいは皆知っ

ていた。

彼らには一種の迫力があり、着物や帽子が似合い、酒場

、野末あるいは銀座などお好みの場所を有し、作品と共に

個人的な話題も賑やかだった。

私だけの見解かもしれないが、今や文士は死語になりつつ

あり、まず文豪を聞く事も無い。

この30年足らず、平成はそれ以前の長い時代とは異国のよ

うに変った。

すみずみまで「便利で美味しく」なったが、病む人も多いこと

から、果たして幸福かと言えば、それだけは一概に言えない。

冬へ戻っていく雨降りの一日 美術館の雨水。

終日冷たい雨が降り、服装も布団も冬支度のようになった。

実際は冬に向かっているのだが、見方によって夏から折り

返し梅雨を経て、冬へ戻って行くようにも見える。

↑黄色のかっぱで下校する雨の日の小学生。

大人は車だが雨中を歩き、素朴な生活感が感じられいつ見ても

立派。

さて美術館には雨どいと言うものが無く、屋根から落ちた雨水

は周囲に巡らされた石を積んだ溝へ落ちていくようになっている。

中でもカフェの右端の部分は、屋根の構造上最も集中するので、

時には滝のようになる。

先日あるお客様が、

「雨どいが傷んでいるのでは」と仰った。

「いえ、ここは雨どいが無く、下の溝に落ちているのです」とスタッ

フが説明すると、別のお客様が、

「何か滝の裏側にいるみたいで、素敵です」、と仰ったそうな。

確かに本日午後のいっとき、小さな滝が現れたようだった。

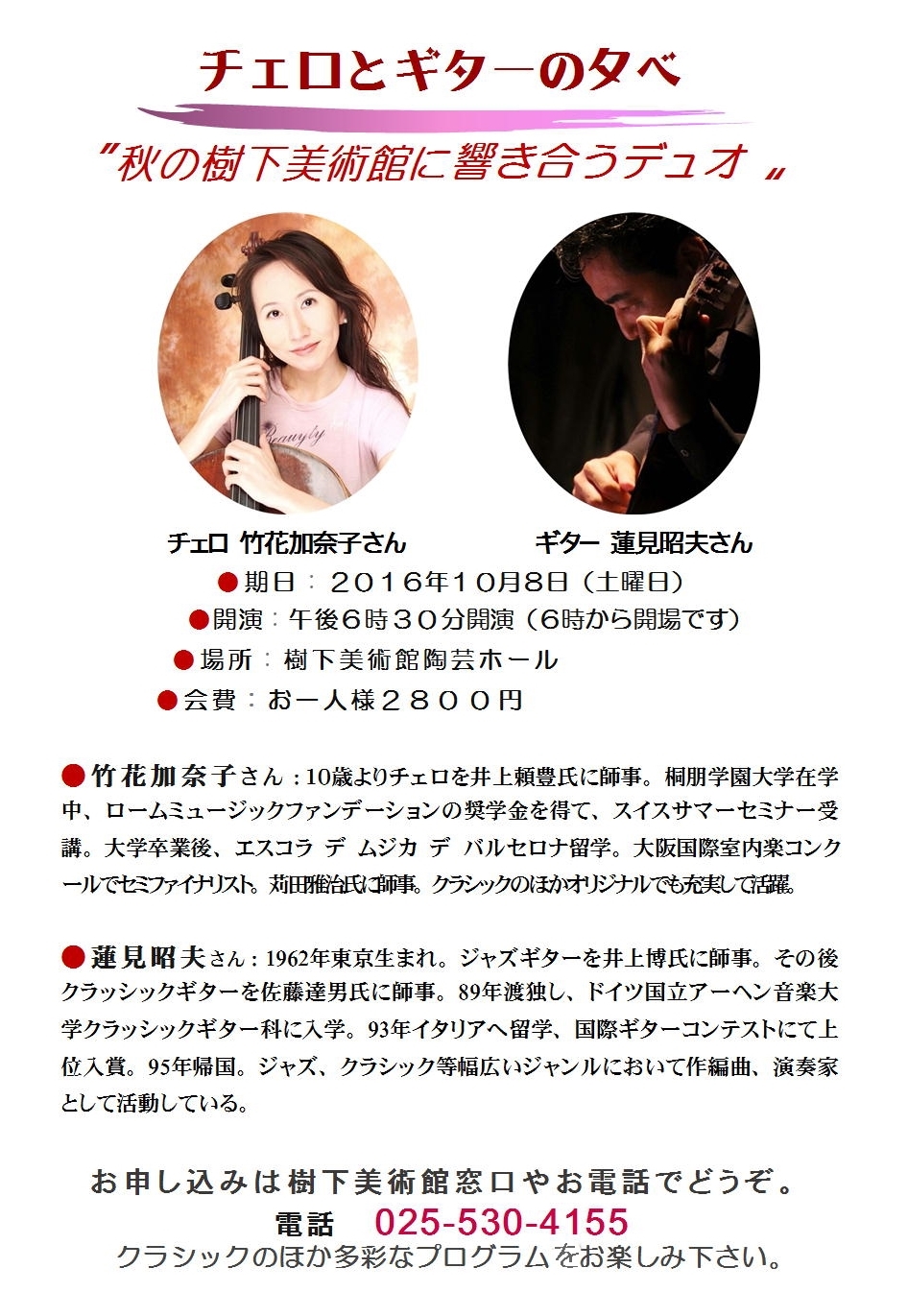

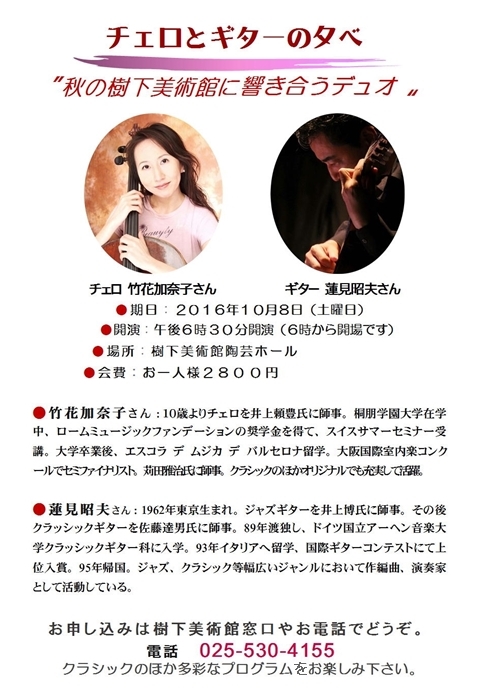

10月8日は「チェロとギターの夕べ」

ようやくしのぎやすさが出て、秋の気配十分になりました。

その秋の樹下美術館のコンサート「チェロとギターの夕べ」

が近づきました。

当日のプログラムが届きました。

●ブラームスの子守歌。

●シューベルト「アヴェマリア」

●バッハ「パストラーレ」

●サンサース「白鳥」

●ビゼー「ハバネラ」

●ピアソラ「リベルタンゴ」

ほか

休憩を挟んでお二人の豊かなソロやオリジナル曲も演奏されます。

秋の夕べ、心にしみる

弦楽器の演奏をお楽しみください。

●お申し込みはお電話025ー530-4155

あるいは樹下美術館の窓口でどうぞ。

案外多い夏太り。

この時期、夏特有の飲食が原因で肥満とい

う影響が出やすい。

原因として、

●「夏はスタミナ」という観念の過剰。

●多くなる清涼涼飲料水やアイスクリーム。

●多くなるビール。

●美味しい漬け物ですすむご飯。

●連日の枝豆、しばしばトウモロコシ。

●お中元で頂いた飲食物の過剰。

●お盆、納涼会、同級会など集まりが集中。

●旅行で増える外食とご馳走。

●豊富な果物に夏野菜。

以上のような食の足し算に、暑さによる運動不

足と基礎代謝の低下が加わり、体重増加が生

まれやすい。

その結果、、

●糖尿病指標(血糖値、HbA1c)の上昇。

●突然の食欲減退ないし下痢症。

●安定していた不整脈や狭心症の出現。

●トータルで増加した塩分による血圧上昇。

●肝機能の悪化。

そこへ血液濃縮と疲労が絡み、脳梗塞、心筋

梗塞、心不全、脱水症、ひいては尿路感染症

や肺炎まで発症が懸念されます。

およそ内蔵や血液はある程度まで黙って過剰

な食生活に耐えますが、限界を越えると突然

疾病を発します。

振り返って過食にブレーキを掛けてやれば、黙

って泣いていた身体は必ず喜びますので、どう

か回復へ向わせてやってください。

身体はとても正直なのです。

男子112年、女子116年ぶりというオリンピックのゴルフ。

連日暑さだがまだ先も続くらしい。

オリンピックは後半になって女子ゴルフが行われるようにな

った。

開催地はほぼ12時間の時差なので夜7時過ぎからのスター

トがテレビで放映されている。

4日間の競技で本日は三日目、日本の大山、野村の二選手

が健闘しているが、若い野村選手が上位に行きそうな勢いが

ある。

ゴルフ競技はプレーは真剣だが静かで、風景も美しいので

一種のんびりテレビを見ることが出来る。

初日からおよそを見ているが、以下のような事が興味深かった。

●時々南大西洋という海岸が写るが、ふだん映像などではほ

とんど目にしない海域であり、遠い地への旅情をかき立てられ

る。

↑オリンピックのために新設されたコースであり、終了後は一

般に開放され、アカデミーを創設しゴルフ振興に寄与する予

定だという(手前が塩水湖、向こうが南大西洋らしい)。

●選手達のコスチュームが全体に地味であるがシックでもあり、

また国柄が反映されていて興味深い。

↑華やかさよりもセンス強調というユニフォームが多い。

日本選手のはややぱっとしなかった。

●世界の上位ランカーとともに何百番台という下位ランカー

が一緒。

年令では10代から40代という幅広い選手が共にプレーする。

ワンプレーずつでは、上位も下位も年令もプレーに差が見ら

れず、さすがだと思う。

↑モデルでありゴルフ雑誌の編集者でもあるというロシア

の選手。

帽子はユニフォームに入らないのだろうか。

●通常の4日間競技では当初二日が予選ラウンド、そこ

で一定ライン以下の選手がカットされるがオリンピックは

全員4日間競技する。

ワンプレーで差が無くとも4日間(一日およそ4時間競技

する)では、最終日が近づくにつれ、世界ランカーが上位

に並ぶと思われる。

●通常のツアーには無い34カ国という多くの参加だった

が、アメリカツアー同様、アジア系の選手が活躍しそうだ。

●男子選手はジカ熱や治安を懸念して出場辞退者が目

に付いた。

女子は、マイナーなゴルフを盛り上げたい、四年ごとの

貴重さへの自覚などから、辞退者がほとんど見られなか

ったようだ。

●静かで、長い集中力が必要な熱い競技、ゴルフ。

男子の日本選手は駄目だったが、明日女子最終日を楽

しみにしたい。

10月8日(土曜日)はチェロとギターの美術館コンサート。

今秋10月8日(土曜日)の夕刻に音楽会

「チェロとギターの夕べ」を開催致します。

スイスとスペインで研鑽されたチェロの竹花加奈子さん、

ドイツとイタリアで研鑽されたギターの蓮見昭夫さん。

秋の夕べのひと時

心打つデュオを存分にお楽しみください。

●場所:樹下美術館

●時間:18時30分開演

2012および13年のお二人の演奏会は大きな好評を博しました。

隣の田の雀の群。

今夏の暑さがピークに達している。

そんな中で思わぬ元気をみなぎらせているのが雀たち

のようだ。

昨日に続いて本日も美術館の裏手の田んぼに雀の群

が来ている。

同じ群なのかほかの群と替わっているのか、全く分から

ないが昨日見たものは数百羽を思わせるほど沢山いた。

i

i

飛び立つと数の多さが分かるが、これでもほんの一部。

雀の数は減少の一途と聞いている。

しかし昨日から見ている群はとても大きく、その食欲は

際限無さそうに見える。

今頃の稲穂は甘い汁をいっぱい含み、雀にとってこれ

以上美味しいものは無いらしい。

雀は稲につく虫を補食するので益鳥ともみなされてい

るが、折々に微妙であろう。

群の多くは今年巣立った若鳥らしく、写真を拡大するとく

ちばしに黄色味を帯び、姿はあどけない。

群が形成される一方、まだ庭で羽を震わせ親に餌をねだ

っている巣立ったばかりのヒナもいる。

遅くなった残暑の子育ては厳しかろう。

うまく育って群に入り、団体行動についていってほしい。

ところで昔見られたカカシや鳥おどしのキラキラしたテー

プなど最近あまり見られなくなった。

農家の方は雀をどう見ていらっしゃるのかお聞ききして

みたいところだ。

ことし前半の「お声」から。

樹下美術館は館内各所にノートを置かせて頂

いてますが、皆様赴くまま自由にコメントを残

して下さいます。

それを毎年開館の3月~7月までと、8月~12

月の閉館までの二回分をまとめて樹下美術館

のホームページに「お声」として掲載させて頂い

ています。

このたび前半の「お声」がまとまりましたので

載せました。

今期は140筆もあり、楽しみませて頂きかつと

ても励みなりました。

以下、主だったお声の部分をここに取り上

げ、最後に感想などをしるさせて頂きました。

●それぞれのご来館

孫と駅から歩いて/夫と息子とともに/前回は

父と祖母、今回は母と祖母/母と三人の子と/

ままとくびきのばあちゃんと/娘と二人/夫に連

れられて/母と夫と/サークルの友人と/もう

すぐ80才/滅多に出かけない夫を連れて/2才、

7才/8才/6年生/知人の紹介で/自分への

プレゼン/夫は二度目自分は初めて/家族四人

で静けさを求めて/子供の部屋の掃除の帰り/

上司に叱られた後で/孫の世話の合間に、、、

etc。

●展示など

雪国の作家の赤への共感/新しい展示物も惚れ

惚れ/作品の暖色と庭の緑の対比/疲れない展

示/何度観ても飽きない作品/初めてなのに懐か

しい/立派な作品を目の前にして感動/雪国の

人の営みを表現した絵画と陶芸/ちょっとない美

術館/何回来ても豊かな気持ちになれる/絵の

中の光(日光)や空が好きです。その時描かれた

空と光が今も変わらずここにあるからです。黄昏

のピエロが良かったです/どの作品も美しかった

/朱色のチューブ、陶芸の装飾が良かった/絵・

器どれも素晴らしい/、、、etc。

etc

●カフェで

ここで飲むコーヒーは日本一/一粒で二度いや三

度美味しい樹下美術館/窓外の木々、草花、小鳥、

カップ、コーヒーで至福/ふーっと力が抜けて時間

が止まったよう/いつも美味しいコーヒーとホットサ

ンド/マンゴーのケーキめちゃうまかった。ホットサ

ンドまじやばい/うまい、うまい、うまい、うまい/抹

茶とお菓子にほっと一息/どの木も草花も自分の

居場所で調和しています、、、etc。

●それぞれのお気持ち

ひとりぼっちを慰められた/前向きに生きようと元気

が出た/座って居るだけで開放される/豊かな気持

ちになれた/時には雨もいい/明日への活力をもら

えた/慌ただしさから開放/こんないい場所とは/

来て良かった/また来たい/新潟の良さに出会う/

友人を連れて来たい/秋にまた来たい/館長、いつ

までもお元気で/いつか母を連れて/いつか家族と

、、、etc。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さてそれにしましてもノートを拝見しますと、樹下美

術館はつくづく変わった施設だなと感じます。

何とも表現しがたいこの感じは、正直当初は予想出

来ませんでした。

美術館は美術品の展示メインで、という私自身の常

識もいつとはなしに変りました。

皆様から様々に喜んでお出で頂きながら、ここは一

体何だろう、美術館でいいのだろうか、と一種楽しみ

ながら考えるようになりました。

そもそも非常に小規模で、わずか二人の、しかも大

家ではない地元ゆかりの作家の常設展示。

如何に作品が良くても展示だけでは限界があります。

カフェが無かったら、庭が無かったら、樹下美術館は

今日まで持たなかったのではと思います。

嬉しいことにカフェと庭が展示物を引き立てる作用を

発揮していることも実感されたのです。

そしてなにより小さくとも美術館の中だからコーヒー

がより美味しく、庭も楽しめるという風に互いがうまく

響き合っているのでした。

来年満10年を迎える樹下美術館。

ノートはご好意で一杯でしたが、我慢やご不自由をお

掛けしていることも多々あろうと心配しています。

今後も皆様と有言無言の会話を続け、安定して発展

出来るよう思いを新たにしました。

長くなりましたが、沢山のコメント誠に有り難うござい

ました、これからもどうぞご自由にお書きください。

新潟市からのお客様 カサブランカ スギゴケ取りと篩(ふるい)。

本日は新潟市から二組の方達にお寄り頂き感謝しています。

お一組はお母様とお嬢さん、熱心に作品をご覧頂き、お茶と食

事、そして庭を楽しまれ4時間近く滞在されました。

在来線で鵜の浜温泉一泊、犀潟駅から徒歩で樹下美術館へ。

「小さい旅」の母娘さんは、ほのぼのと過ごされていました。

もう一組さんはご夫婦、2011年に新潟市は知足美術館で行っ

た小生の拙作品展をご覧になり、一度当館を訪ねたかったと仰

いました。

5年前の縁が繋がっていて、遠くからお訪ねて頂き幸せでした。

新潟県は広く、県内とはいえ当館-新潟市は直線で100キロ

はあります。

皆様には遠くから本当に有り難うございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて樹下美術館の庭はテッポウユリが終わり、カサブランカが

南東の見落とされそうな場所で香り高く咲いています。

そして本日昼、スズラン、ミソハギ、アヤメ、トクサなどの場所で繁

茂するスギゴケの処理を試みました。

開館前の2月、この場所のコケ取りを掲載しましたが、根が沢山残

っていてこの時期雨をもらい再び広がっていました。

スギゴケはチビながら数㎝の根がありますので、今回は草刈り鎌

で土ごと削ぐように掘るように取ってみました。

肥料を含んだ表土もいっしょに削りますので、取ったものをそのま

ま捨てるのは大変もったいないのです。

すると見ていたスタッフが家から篩(ふるい)を持ってきて、これで

やってみましょう、という事になりました。

土が沢山付いたスギゴケを、まぶしながら篩に掛けて両者を分け

てみました。

↑篩(ふるい)取ったコケと雑草。落とした土は元へ戻します。

作業はとても旨く行き、安心して深めにコケをを削ぐことが出

来るようになりました。

反省点はただ一つ、篩にかける前に削ぎ取っものを乾かせば、

さらに旨く行くと思いました。

スギゴケは長く頭痛の種でしたので、篩は強い味方になりまし

た。

お客さまが来られ、中断しましたが苦しみが楽しみに変わった

次第です。

↑洗った篩、昭和45年度新調と書かれていました。

(しばらくお借りします)

庭仕事とは言え所詮素人の行い、今にして農家の古い道具の世

話になり一種幸せな気持ちがしました。

黄金オニユリ 団体に備えて。

日中は時折陽がさすが、夕方~夜間に降り時には激しい。

樹下美術館の庭でテッポウユリが終わり、キキョウが盛りを迎えつ

つある。

その中にあって黄金オニユリが可憐な姿を見せている。

黄色が淡泊で全体が可憐。

黄金オニユリの名は仰々しくてこの花にはまったくそぐわない。

話変わって、秋に向かって樹下美術館に珍しく団体さん(最大

で40人など小規模ですが)の予定が幾つか入っています。

展示鑑賞で問題ありませんが、大人数のお茶に備え、隣接の自

宅も対応できるよう一部改装し保健所の許可を受けてあります。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月