樹下だより

案外出来ない日曜日 売るほど樹下美術館にフキノトウ イチゲの鉢。

仕事を上手く片付けるには〝予定を時間表にしてみる〟と何かに書いてありました。

そこで昨夜、本日日曜日の予定を以下のように作って休みました。

①10:30~11:00 某フリーペーパーに掲載予定の告知記事の材料を揃える。

②11:00~正午 24個の極小(10×10×3,5㎝)3Dキャンバスに「こぶし」の下絵を描く。

③13:00~15:00「こぶし」」の下絵を完成させて影を描く。

④15:30~16:45 陶齋図録の印刷初稿を修正して手を入れる。

⑤16:45~17:45 4枚のSMキャンバス「ルレクチェ」に加筆する。

⑥18:30~20:00 ホームページ用の今年度催事ファイルを三つ作成する。

⑦20:30~22:00 仕上げに入った34個の極小3Dキャンバス「椿」に手を入れる。

⑧22:30~23:30 ホームページ「カフェの図書」ファイルの改訂作業。

という欲張ったものでした。

しかし、残念ながら家から一歩も出なかったのですが、実行出来たのは、

①②③④と⑥の一部だけ、⑤⑦⑧は手も付けられませんでした。

無力を知りましたが、落胆せずに〝楽しみを残した〟ことにして、

貴重な日曜日の終了となりました。

運動不足に対してを280段ほどの階段昇降と自己流ストレッチをしました。

午後、妻が樹下美術館の庭から採ってきたフキノトウです。

午後、妻が樹下美術館の庭から採ってきたフキノトウです。

売るほどとは、このようなことでしょうか。フキノトウコロッケが出来るかもしれません。

春胎の日 陶齋の器で寿司を食べる会 残雪と花芽 小山研一さんの器。

冷え冷えとしていたものの、春の初日となりました。

春胎(しゅんたい)などという言葉があるかどうかわかりませんが、「春のかすかな兆し」、

「3月初日」、「それでも春」などという感じで掲げてみました。

さて今年6月と10月に「陶齋の器で寿司を食べる会」の予定があります。

本日午後、当日厨房に入られる寿司屋の主が来られ、色々器を見ながら話をしました。

お寿司は中段になりますが、お造り、焼き物、碗物、デザートなど、大まかなコースを考え、

アイディアを出し合いました。

とても楽しみです。

会は6月と10月の第1,2,3,4日曜正午から樹下美術館隣接の拙邸において、

(訂正:6月は都合により第1、2、3,5,週の日曜日

→1日、8日、15日、29日 になります。 3月18日修正いたしました)

毎回5~7名様でテーブルを囲みます。

その都度小生もご一緒させていただきます。

会費は食後お茶室の抹茶のお点前を入れてお一人様7500円(3月2日修正いたしました)の予定です。

お申し込み方法など詳しくは近々ホームページでお知らせ致します。

お申し込みお待ち申し上げます。

カフェの軒下に集まる雪を崩し、庭に落ちている枯れ枝を集めました。

カフェの軒下に集まる雪を崩し、庭に落ちている枯れ枝を集めました。

雪が少なかったので大きな枝も無く、わずかでした。

以下は目にしたシャクヤクとクリスマスローズの芽です。昨年よりも早く、もう立ち上がっている蕾もありました。

|

|

ひっそり花をつけていた赤い斑の椿。

ひっそり花をつけていた赤い斑の椿。

器は大潟区出身で滋賀県高島市でご活躍の陶芸家小山研一さんの石肌焼きです。

氏は京都芸大のご卒業、京都精華大学の非常勤講師もなさっています。

新潟県立美術館のコレクション展「齋藤三郎生誕100年展」。

午後の定期休診日の本日、長岡市の新潟県立美術館へ行った。

本年1月31日から開かれ3月9日で終了する「齋藤三郎生誕100年」を興味深く観た。

4月13日まで催される同館の三つのコレクション展の一つとして展示室3の展示。

ホワイトの場内は穏やかな照明とあいまって気品が感じられた。

33点の選りすぐられた作品が展示されている。

年代別、カテゴリー分けなど展示法は丁寧でとても見やすく、さすが県立であろう。

作品では、

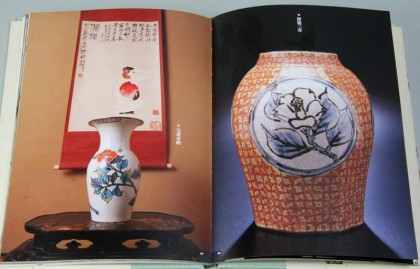

昭和18年製作の「呉須掻落牡丹文瓶」(ごすかきおとしぼたんもんびん)」と

制作年不詳とされる「窓絵椿小紋面取壺」(まどえつばきこもんめんとりつぼ」

および昭和20年代とされる「色絵茄子文皿」(いろえなすもんざら)3品が、

特に貴重に写った。

わけても窓絵小紋面取壺は流麗かつ緻密な最渾身作。

日本の陶磁史上に輝く優品にちがいない。

年代不詳とあるが、高田時代におけるかなり早い時期の作品と推察してみた。

以下は窓絵小紋面取壺が掲載されている「泥裏珠光-越後の陶齋-」です。

泥裏珠光(でいりじゅこう):文学者、詩人、書家・會津八一が齋藤三郎(陶齋)に贈った号。

手許の「泥裏珠光-越後の陶齋-」から窓絵小紋面取壺(右)。

手許の「泥裏珠光-越後の陶齋-」から窓絵小紋面取壺(右)。

泥裏珠光-越後の陶齋-:編著・齋藤筍堂 毎日新聞社1998年10月15日発行。

訪問に際して徳永館長、立川副館長とゆっくりお話させて頂いた。

また、お二人の学芸員には付き切りで会場を案内して頂いた。

場内に樹下美術館のしおりが置かれまた展示もされていて、何とも有り難いことであった。

公立にもかかわらず斯く親しくして下さる事に深く感謝し、

末席ながら樹下美術館もまた頑張ろうという思いを新たにした。

閉館まで長居させていただき有り難うございました。

帰路の長岡市内でとんかつを食べて帰りました。

青い雪 女子スーパー大回転 羽生選手の東北 アスリートと笑顔。

昨日からの表日本の雪には驚かされる。場所によっては豪雪、東京も雪国の情景になっている。

映像を見るかぎり今冬の日本は表も裏も無く、一種一体感がよぎる。

当地は朝から湿っぽい雪が続いたがが夕刻は雨に変わった。

玄関周りの除雪をしていた妻が「雪が映画や絵のように青くなっている」、と言う。

確かにみぞれや雨を含んだ雪の内部はほの青く見える。

水は赤外線を吸収し紫外線を通す。

水分が増した雪の内部が青く見えるのはそのせいであろう。

午後、女子のスーパー大回転を見た。コースが難しいのと雪のコンディションが悪いせいで、コースアウトと転倒が続出した。

最初の8人でゴール出来た選手はわずか1人だけ。解説者が「レースが成立するだろうか」と心配したほどだ。

さすが次第に失格者は少なくなったが、結局50人中ゴールしたのは31人。

見ている分にはスリリングだが厳しい競技だ。

選手達のコスチュームが格好よく、美人ぞろいなのも印象的だった。

ところで当初フィギュアで優勝した羽生選手のことを、勝ってもあまり笑わない、と言ったコメンテーターがいた。

期待された笑顔の代わり、インタビューの中で彼は〝東北のこと〟を触れていた。

羽生選手は仙台で震災に遭っている。

忘れられたような被災地の現状はますます過酷だと言われる。

世界の頂点から発せられた若者の心の叫びは胸に響く。

それにしてもアスリートに向かって、何かと笑顔を所望するメディアはおかしい。

雪中のばら 今年前半は特に忙しい。

積雪は20センチほどですが、終日降ったり止んだりの一日。仕事場で鮮やかなバラが雪を被って咲いていた。

初夏の花が、今なぜ雪を被って咲くのだろう。

薔薇を訓読みすると〝そうび〟で、冬薔薇は〝ふゆそうび〟と言うらしい。冬は特に色濃く咲くという。

雪をかぶっても傷まない。主に四季咲き種が偶々冬に咲くようだ。

雪をかぶっても傷まない。主に四季咲き種が偶々冬に咲くようだ。

。

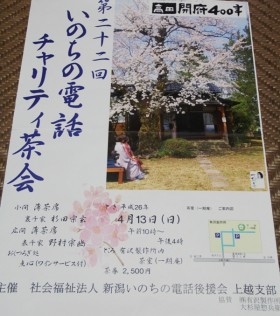

以下は今年4月13日(日)「第22回 いのちの電話チャリティ茶会」のポスターです。

恥ずかしながら私(宗玄)が小間で薄茶の席持ちとなりました。

さて今年、特に前半は忙しくなりそうです。

●3月15日(土);樹下美術館今年の開館

●4月13日(日):第22回いのちの電話チャリティ茶会の席持ち (株)有沢製作所茶室

●4月26日(土):第4回堀口すみれ子さん講演会

「堀口大學の親交 団伊玖磨氏のことなど」 樹下美術館

●5月15日(木)~20日(火):小生個展 [花の肖像画展Ⅱ」 於・本町遊心堂

●5月18日(日):画家・倉石隆について講演 新潟市美術館

●6月第1、2,3,4,日曜日:陶齋の器で寿司を食べる会(茶室でお抹茶付)

樹下美術館

●10月第1,2,3,4,日曜日:陶齋の器で寿司を食べる会(茶室でお抹茶付)

樹下美術館

●11月:SPレコードを聴く会(日程詳細は未定です) 樹下美術館

※5月の個展および新潟市美術館の講演に間に合うよう、当館の作品図録作成を印刷屋さんと作業中です。

妻と寒い柿崎海岸へ行った 夜は心のあおりで二つの往診。

建国記念日の本日も多くは絵を描いた。椅子が長jかったので夕刻4時頃に妻を誘って柿崎海岸へ行った。すでに冬至の頃よりゆうに40分は日が長くなったいる。

誰も居ない海をシーグラスを探して歩いたが海辺の寒さはきつく30分ほどで戻った。

夜は鍋を食べて温まった。食べ終えて間もなく20時頃続けて二件の往診があった。いずれも似たような心臓のあおり。お一人は心臓神経症と判断。もうお一人は念のため病院当直医師に病状を説明し、より詳しい検索のため救急受診とした。前向きな当直医でスムースな対応だった。

2月生まれ 健康な首都であれ。

2月になると誕生日が来る。家ではすぐ下の弟も姉も父も2月生まれ、特に父とは誕生日も一緒という2月ぶりだった。

日頃、皆様のカルテで同月生まれの方を見ると、なんとなくシンパシーが沸く。

特に暖房のない時代の生まれでは、お互い湯船の中で震えていただろう、と。

今年も新潟市のお茶の方からチューリップが届いた。寒空の下、心身温まる。

今年も新潟市のお茶の方からチューリップが届いた。寒空の下、心身温まる。

昼休みに妙高市の孫が寄った。早いバレンタインです、ということだった。

昼休みに妙高市の孫が寄った。早いバレンタインです、ということだった。

誕生日はともかく、寒さの真っ最中はちょっとしたことで心温まる。

夜半に追加です:突然の都知事選挙が始まる。大規模な原発を抱える新潟県民の一人として関心を持たざるをえない。

精神・哲学・姿勢といった目に見えないが深い課題が争点となるとは、さすが東京だと思った。

この機会に、日本が世界一健康な首都を持っている国であることを示してほしい。

小雪の樹下美術館 今年の開館まであと二ヶ月、およその予定。

現在10センチほどの雪しかない樹下美術館。休館が申しわけ無い感じがしています。

例年ならひどい吹雪に見舞われる時期ですが、今年はまだ軽々とした風景です。向こう一週間も深刻な予報が見当たりません。

テレビでは各地の大雪を解説していましたが、近隣を見る限りピンときませんでした。月末当たりから本格的な降雪になるのでしょうか。 本日午後の樹下美術館。

本日午後の樹下美術館。

今年の開館予定3月15日(土曜日)まで丁度二ヶ月となりました。現在、展示や行事の予定を決めている所です。

【展示】

●齋藤三郎の展示は「鉄絵と色絵」

●倉石隆は「少女と婦人」

【催事】

●4月中に、堀口すみれ子さんの四回目の講演会。

●秋に蓄音機によるSPコンサートの予定。

●陶齋の器で食事会は6月と10月に昨年とやや趣向を変えて行いたいと考えております。

催事の詳細につきましては順次お知らせ申し上げます。

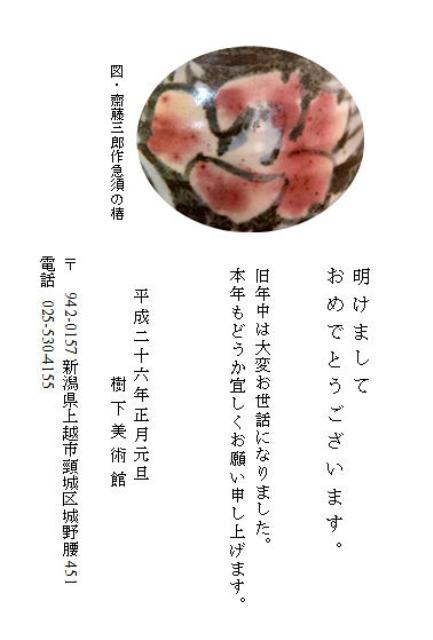

明けましておめでとうございます。

新たな年となりました。

皆様いかがお過ごすでしょうか。

当地、仕事場の上越市大潟区は今のところ穏やかに明けています。

特別な正月休みも無く通常通りの勤務をされる福祉係の方々には心から敬意とご慰労を申し上げます。

すぎた日頃 虹の彼方に シンプルギフト 開けた国。

〝過ぎた日頃は良い日であった〟詩人堀口大學の「すぎた日頃」はこう結ばれています。

堀口すみれ子さんが著書「虹の館」の中で、沢山の詩の中から最後に掲げられました。

皆様のおかげで樹下美術館の過ぎた日頃は良かったと思っています。来る年を夢見て今年見た三つの虹を並べました。

大晦日のYou Tubeはスタンダード曲の中からOver The Rainbowです。Simple Giftsという曲と混じり合って演奏されます。

Simple Giftsはオバマ大統領の就任式でヨーヨーマやパールマンらによって編曲演奏されています。敬虔な信仰の教歌から広まった歌のようです。

You tubeで人気のPiano Guysによる演奏は新鮮です。

途中で現れるOver The Rainbowの調べが虹のように鮮やかです。

来る年は、人々の能力がより生かされる開けた国となる事を祈っています。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月